- Код статьи

- S0044748X0006900-9-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0006900-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 11

- Страницы

- 71-83

- Аннотация

Среди зооморфных образов в искусстве индейцев майя образ летучей мыши занимает особое место. Изображения этого животного интересны не только по стилистике, но и по символике, характерной только для данного персонажа и отражающей его различные аспекты и функции в мифологической картине мира древних майя. Эти символы, как правило, изображаются с распахнутыми крыльями. В данной работе речь пойдет о значении и разнообразии вышеуказанных символов, а также об особенностях иконографии летучей мыши в целом. Кроме того автор предпринял попытку установить истоки происхождения мифологического образа летучей мыши в сакральной фауне майя и его отражение в изобразительном искусстве. В качестве примеров будут использованы изображения в монументальной скульптуре, мелкой пластике и на расписной керамике.

- Ключевые слова

- майя, индейцы, мифология, летучая мышь, изобразительное искусство, иконография, керамика, скульптура, кодексы

- Дата публикации

- 21.10.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 3727

В культуре Европы образ летучей мыши, как правило, имел негативную коннотацию, ассоциируясь с ночью, загробным миром и потусторонними существами. Хотя индейцы майя имели представления, схожие в этом плане с западными, данный персонаж в их мифологической концепции связан с более позитивным смыслом.

У майя летучая мышь ассоциировалась с ночным временем суток, смертью и подземным миром, который в концепции месоамериканской модели мира именуется «Пещерой предков». Существует немало реальных мест в горной Гватемале и Мексике, где обитает большое количество представителей рукокрылых, в частности, район Альта-Верапас, в котором расположена особая пещера: именно там, согласно местным легендам, находится вход в мир мертвых. Согласно древним верованиям майя, летучая мышь ― не только обитатель подземного мира, но и само воплощение входа туда. Подобное восприятие предопределено положением созвездия Летучей мыши в зодиакальном круге майя по отношению к Млечному Пути. Этот аспект играет ключевую роль в формировании иконографического образа летучей мыши, и поэтому следует уделить ему особое внимание, рассмотрев зооморфные образы в контексте имперсонаций созвездий майяского зодиакального круга.

В Парижском кодексе* на двух последних страницах есть изображение зодиакального круга майя. Юрий Валентинович Кнорозов, дешифровавший письменность майя, в работе «Иероглифические рукописи майя» идентифицировал изображения наиболее сохранных персонажей, но изображения трех из тринадцати фигур утрачены [1, c. 101]. Полностью определить животных, олицетворяющих майяские зодиакальные созвездия, удалось российскому историку и антропологу Галине Гавриловне Ершовой благодаря сопоставлению изображений на расписной керамике и предметах мелкой пластики [2, c. 3, илл. 1].

Согласно данному исследованию животные зодиакального круга были дополнены благодаря изображениям на керамических сосудах и сопровождающим их иероглифическим надписям. В итоге зодиакальный круг майя выглядит следующим образом:

1. Белка — Овен

2. Гремучая змея — Телец

3. Черепаха — Близнецы

4. Скорпион — Рак

5. Сова (Муан) — Лев

6. Удав (Пернатый Змей) — Дева

7. Попугай — Весы

8. Лягушка — Скорпион

9. Летучая мышь — Змееносец

10. Кабан — Стрелец

11. Олень — Козерог

12. Обезьяна — Водолей

13. Ягуар — Рыбы [3, c. 275].

Илл. 1. Зодиакальный круг майя. Реконструкция Г.Г.Ершовой. Созвездие Летучей мыши находится напротив открытой пасти каймана — Небесной рептилии

Помимо зодиака зооморфные персонажи играли важную роль в описании картины мира древними майя. Эти образы представлены в легендах о сотворении земли: так, в книге «Чилам Балам» («Девять небес») говорится о том, что земля была создана богом Болон Ти Ку из тела каймана. Данное животное является одним из основных представителей сакральной фауны индейцев майя: по их верованиям тело каймана также являло собой мировое древо, по которому души умерших переправляются из одного мира в другой, или же Млечный Путь. Последний может представлять собой и «пернатого змея». В любом случае в культурах Месоамерики сложилось общее представление о небесной рептилии, тело которой есть Млечный Путь. Астрономы майя определили зодиакальный круг из 13 созвездий. Каждое созвездие олицетворялось зооморфным образом. Круг созвездий являет собой «Большой путь», по которому странствует душа покойника, проходя очищение в загробном мире, чтобы возродиться в новом теле. Эти связи предопределили некоторые иконографические особенности — изобразительные приемы, атрибуты и символы, присущие тому или иному животному. Все они указывают на их принадлежность или к звездному миру, или к миру загробному, при том, что оба понятия неразрывно связаны между собой. Это подтверждается представлениями майя о жизни после смерти.

Испанский хронист Фрай Диего де Ландат в своем труде «Сообщение о делах в Юкатане» отмечает: «Этот народ всегда верил в бессмертие души более, чем многие другие народы, хотя не имел такой культуры. Ибо они верили, что была после смерти другая жизнь, более хорошая, которой наслаждались души, отделившись от тела. Эта будущая жизнь, говорили они, разделялась на хорошую и плохую, тягостную и полную отдыха. Плохая и тягостная, говорили они, для [людей] порочных; хорошая и приятная для тех, кто хорошо жил по своему образу жизни. Они говорят, что эти жизни, хорошая и плохая, не имеют конца, ибо не имеет его душа» [4, c. 322].

Древние майя верили, что после смерти душа человека должна пройти некий путь через все загробное царство, чтобы потом вернуться в мир живых, переродившись в новом теле. В заупокойных текстах майя странствия души именуются «Большой путь», который напрямую связан с зодиакальным кругом.

Мифологические представления майя тесно связаны с результатами их научных наблюдений, в частности, наблюдений за движениями небесных тел. И поэтому к иконографическому анализу предметов нельзя подходить, не учитывая вышеуказанный фактор. У майя эта концепция, высказанная советским и российским этнографом Львом Яковлевичем Штернбергом для ранних религий, получает полное подтверждение [5, c. 39]. Майяские астрономы заметили, что солнце заходит на одном конце Млечного Пути и восходит с другого, а возобновление восхода дневного светила в одном и том же конце обозначало начало нового года. Возобновление восхода солнца с разных сторон Млечного Пути и стало одной из основ представления о реинкарнации человеческой души [3, c. 276].

Согласно наблюдениям древних ученых Млечный Путь делит пополам ночное небо, а его концы пересекают созвездия Зодиакального круга: с одной стороны ― Тельца и Близнецов («хвост» Небесной рептилии), и Стрельца и Змееносца ― с другой (начало). По представлению юкатанских майя проекция Млечного Пути («Небесная веревка») как бы соединяет на земле крупные городские центры: начиная с Тулума, проходя через Коба, Чичен-Ицу и Ушмаль, и крайней точкой оказывается искусственный остров Хайна, служивший для майя некрополем. По своему расположению в данной «цепочке» остров Хайна совпадал с «пастью» Небесной рептилии. Отсюда следует, что он олицетворял прародину, куда уходили души умерших. А так как «пасть» Небесной рептилии в свою очередь совпадала с созвездием Летучей мыши (Змееносца), следовательно, оно и являлось отправной точкой в начале «Большого пути». От Летучей мыши по часовой стрелке располагаются созвездия Кабана, Оленя, Обезьяны, Ягуара и Белки. Против часовой — созвездия Лягушки, Попугая, Удава, Совы, Скорпиона, Черепахи и Гремучей змеи [3, c. 276].

Таким образом, зодиакальных животных майя можно разделить на две группы: принадлежащие к миру живых и к миру мертвых. Млекопитающие (Олень, Кабан, Ягуар, Обезьяна и Белка) относятся к первой категории, так как они находятся ближе всего к жизнедеятельной сфере человека. Животные, созвездия которых располагались против часовой стрелки от созвездия Летучей мыши, в представлениях майя принадлежали к «мертвой половине мира» так как они могут быть одновременно и на земле, и в воздухе, и в воде и проявлять активность в ночное время суток. Поэтому майя почитали их как посредников между миром живых и миром потусторонним [3, c. 276]. Промежуточное положение занимает летучая мышь, являясь летающим млекопитающим, обитающим в пещерах.

Способность летучей мыши находиться в нескольких пространствах одновременно проиллюстрирована в майяской сказке, которая повествует о войне между зверями и птицами. Согласно сюжету, персонаж Летучей мыши никак не мог определиться, на чьей он стороне в данном конфликте. Объяснялось это следующим образом: звери не принимали Летучую мышь, потому что у нее есть крылья, и она умеет летать, птицы — потому что она, как и звери, питается молоком и является живородящей. Тогда Летучая мышь решает поддерживать то одних, то других, за что в конечном итоге поплатилась жизнью [6, c. 108-109]. Есть несколько версий данной легенды, но единый смысл остается, характеризуя летучую мышь как особое существо, которое невозможно причислить ни к той, ни к другой группе животных. Вполне возможно, что это послужило основной причиной особой мистификации образа данного персонажа.

В легенде под названием «Белый маис» Летучая мышь также появляется в качестве основного персонажа, однако, в довольно необычном контексте. В источнике рассказывается о младшей дочери вождя племени пипиль, которая, придя купаться к священному водоему, услышала голос. Он предвещал ей встречу с прекрасным юношей, если та последует его зову. Из любопытства девушка пошла по следам, как говорил ей голос, которые привели ее к пещере. Там она увидела молодого мужчину в накидке из цветных перьев, который являлся владыкой летучих мышей. Героиня становится его супругой, не получая одобрения отца и своего народа, и рожает от него сына. В дальнейшем легенда повествует о том, как владыка летучих мышей научил свою жену, как спасти ее народ от голода, случившемся в результате нашествия полчищ мышей, уничтоживших весь желтый маис. Девушка вырвала свои зубы и посадила их в землю, и из ее зубов вырос белый маис [6, c. 100-102].

Эта легенда является уникальной, так как она представляет собой единственную версию мифа о происхождении кукурузы, где фигурирует летучая мышь. Уникальность легенды заключается и в том, что только здесь образ данного персонажа наделяется антропоморфными чертами. Любопытно описание внешности ребенка, которого родила героиня сказки: младенец имел шерстку и вздернутый кверху нос, а также он совершенно ничего не видел в дневное время суток. Несмотря на человеческий облик отца, сыну передались качества, присущие летучим мышам в природе.

Исходя из описания владыки летучих мышей в вышеупомянутой легенде, можно понять, что персонаж Летучей мыши в целом занимал высшую позицию в иерархии обитателей подземного мира. К тому же он выполнял функцию смотрителя, наблюдая за перемещениями душ умерших по владениям подземного мира.

В поздних мифологических источниках летучая мышь приобретает весьма устрашающий образ, который описывается довольно подробно. Согласно знаменитому эпосу майя-киче «Пополь-Вух» одно из испытаний близнецов-героев Хун-Ахпу и Шбаланке проходило в доме летучих мышей, где Хун-Ахпу отрезало голову чудовище Камасоц, имеющее облик гигантской летучей мыши, на носу которой находится нож [7, c. 97-98].

Судя по всему, такой облик данного персонажа сложился в соответствии с внешним видом представителей семейства листоносых летучих мышей, ареал обитания которых распространен от южной Мексики до Аргентины. Вполне вероятно, что характерная форма носа данного вида рукокрылых в понимании майя ассоциировалась с ножом. К тому же к семейству листоносых летучих мышей относится подсемейство вампировых, которые, в отличие от своих насекомоядных и фруктоядных собратьев, питаются кровью. Это наблюдение за реальными летучими мышами также могло поспособствовать некой «демонизации» образа мифологического персонажа.

Вполне возможно, что прообразом Камасоца является конкретный подвид листоносых летучих мышей: длинноволосый ложный вампир. Эти летучие мыши не только одни из самых крупных представителей семейства рукокрылых, но и являются плотоядными. Они питаются мышами, птицами, а также себе подобными. Примечательно то, что ложные вампиры начинают поедать своих жертв с головы. Вероятно, майя могли наблюдать подобное поведение летучих мышей в природе, что поспособствовало формированию образа демонической летучей мыши — декапитатора.

Так как «Пополь Вух» — источник, созданный в позднее время, образ Камасоца сложился в тот же период времени. Однако образ летучей мыши, наделенный функциями божества, появляется уже в классическом периоде. Множество ее изображений происходят из Копана — городского центра майя Классического периода, ныне находящегося на территории Гондураса. В титул династии Шукууп, правящей в данном городе в период его расцвета, входило имя летучей мыши.

Летучая мышь в изображениях на керамике и мелкой пластике

В росписях по сосудам, а также в мелкой и крупной скульптурной форме летучая мышь изображается с распахнутыми крыльями и хищно оскаленной пастью с торчащими двумя передними клыками. Нос животного никогда не изображался в форме ножа: ему придавалась реальная форма, характерная для вида листоносых летучих мышей.

Скульптурные изображения летучих мышей могут отличаться как высоким уровнем реалистичности, так и наличием стилизации. Две скульптуры из Копана могут послужить яркой иллюстрацией этого. Экспонат из музея «Пополь Вух» (Гватемала) выглядит более архаичным за счет угловатых форм и стилизованных геометризированных элементов: орнаментированная внутренняя поверхность крыльев; небольшая детализация головы; уши, вероятно, имеющие форму топора. На голове скульптуры нанесен иероглифический текст, что свойственно стилистике Копана.

Можно предположить, что существует некая связь между образом летучей мыши и топором. Подтверждением данной гипотезы может послужить еще один из экспонатов музея «Пополь Вух» — топор, на котором присутствует рельефное изображение летучей мыши с открытой пастью. К тому же форма данного предмета идентична форме ушей вышеописанной скульптуры. Можно также привести в пример керамический сосуд неизвестного происхождения с рельефным изображением сцены жертвоприношения, где среди персонажей можно увидеть летучую мышь, которая держит в лапах топор. По стилю изображения и типу вазы можно предположить, что данный предмет происходит из Исапы — доклассического городского центра, находящегося в регионе тихоокеанского побережья Гватемалы.

Еще одно изображение летучей мыши с топором происходит из того же городища. На рельефе стелы 3с с алтарем А2 изображена фигура персонажа с носом летучей мыши, держащий в левой руке предмет, напоминающий топор. Исходя из наличия этих двух изображений, можно предположить, что связь между летучей мышью и топором — архаичный мотив изображения, который продолжал существовать вплоть до классического периода, что проиллюстрировано в описанном ранее скульптурном изображении летучей мыши из Копана (собрание музея «Пополь Вух»).

Скульптура летучей мыши из собрания Музея скульптуры в Копане (Гондурас) демонстрирует попытки древнего мастера передать реальный облик животного: его голова выглядит более натуралистично за счет фактурного изображения и высокой детализации. Как и в предыдущем варианте, крылья изображены весьма условно: они такие же квадратные и геометризированные, однако на их внутренней стороне у этой летучей мыши ничего нет, кроме трех длинных когтей.

Несмотря на вышеуказанные различия в стилистике изображения, данные скульптуры имеют одни общие иконографические особенности, которые присущи образу персонажа летучей мыши в контексте майяского священного бестиария. Поскольку данные особенности служили для передачи главенства и устрашающей силы данного персонажа, то следует их перечислить.

Физические особенности. Летучая мышь всегда изображается с распахнутыми крыльями, стоящей в угрожающей позе. Пасть животного открыта в хищном оскале, видны два передних клыка. Зачастую летучая мышь в скульптурной форме имеет квадратную морду и квадратные (или иногда округлые) уши, из-за чего ее периодически путают с ягуаром. Отличительным признаком мыши, несомненно, являются ее крылья, однако, до наших дней дошло очень мало предметов майяской пластики в неповрежденном состоянии. Как правило сохраняются в основном головы, поэтому, исходя из вышеуказанного сходства в манере изображения, в определении образа животного может быть допущена ошибка. Поэтому наиболее важной отличительной чертой летучей мыши является именно ее приплюснутый, вздернутый кверху нос. Еще ее можно отличить по двум верхним передним клыкам, которые особенно видны в оскале. Об особой силе и мощи летучей мыши может свидетельствовать наличие гипертрофированных мужских половых органов, являющихся обязательным элементом в изображениях данного персонажа. Подчеркнутая маскулинность свидетельствует о том, что Божество-Летучая мышь наделено властью над другими обитателями царства мертвых. Данная черта присутствует как в пластике, так и в живописных изображениях.

Как правило, летучая мышь не наделяется антропоморфными чертами. Однако в некоторых изображениях на керамике можно увидеть данного персонажа в человеческой позе — сидящим или совершающим определенные действия (как на вышеупомянутом сосуде со сценой жертвоприношения). Есть также изображение летучей мыши с наполовину человеческой головой: верхняя половина звериная, подбородок — как у человека. Но существует уникальная вещь, на которой персонаж изображен полностью в антропоморфном облике. В собрании уже не раз упомянутого музея «Пополь Вух» есть сосуд, на котором персонаж летучей мыши изображен полностью в человеческом обличье: в виде молодого мужчины в богатом головном уборе, но с черными перепончатыми крыльями. Вполне возможно, что это изображение может быть соотнесено с образом владыки летучих мышей из легенды о белом маисе.

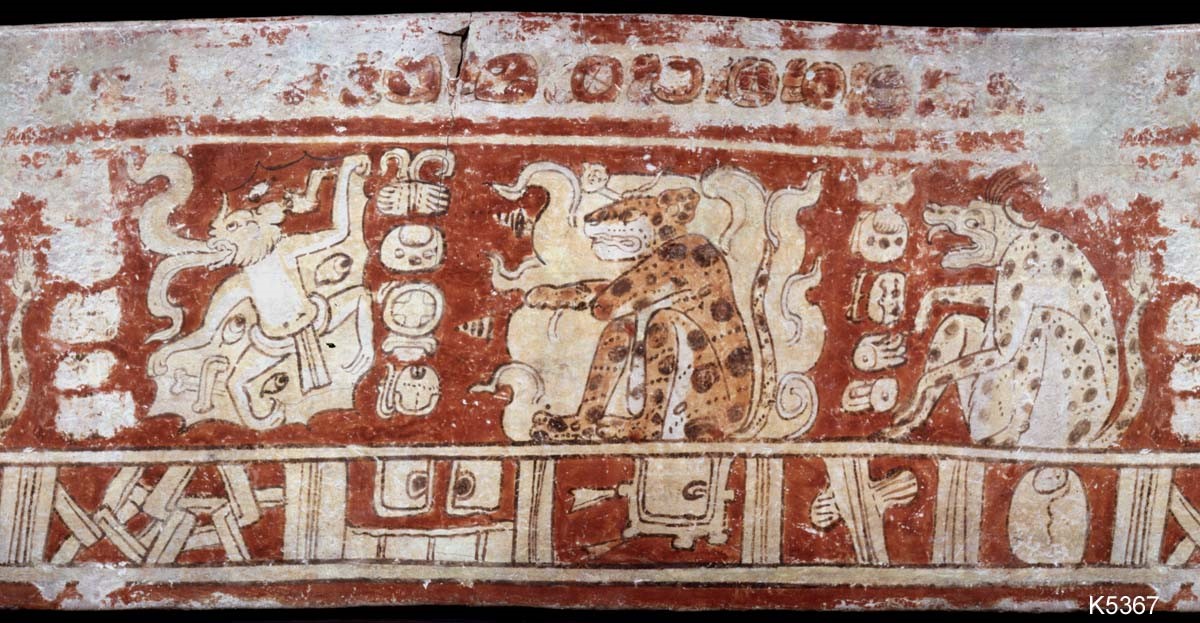

Илл. 2. Полихромный сосуд с изображениями животных. Из пасти летучей мыши (слева) вырывается пламя (стилизованное изображение морфемы tooc)

Атрибуты. Практически во всех изображениях высокий статус и царственность этого божества подчеркивается наличием множества украшений — головными уборами, массивными ожерельями, крупными ушными украшениями и поясами. В росписях по керамике набедренные повязки в некоторых изображениях летучих мышей стилизованы в виде знака sak, читающегося как «белый, ненастоящий», а также «веревка, завязанная узлом» [8, c. 285]. Любопытно, что в другом прочтении sak обозначает белую кукурузу [9, c. 712], что может являться отсылкой к вышеизложенной легенде о белом маисе. У изображения из музея «Пополь Вух» подобным образом стилизовано ожерелье; у скульптуры из музея в Гондурасе — ушные вставки.

Третья категория иконографических особенностей представляет собой определенный набор символов, которые отражают различные аспекты сущности и функции персонажа в мифологии майя. Поскольку эти символы чрезвычайно важны для составления полноценного иконографического образа летучей мыши, проанализируем каждый из них.

Символика в иконографии летучей мыши

Символы, встречающиеся в иконографии летучей мыши, условно можно разделить на три категории: указывающие на принадлежность персонажа к загробному миру; указывающие на принадлежность персонажа к небесному пространству; символы с двойным значением, т.е. совмещающие в себе первые два типа.

К первой категории относятся: скрещенные кости; человеческая челюсть. Ко второй категории относятся: морфема tooc; морфема ek.. К третьей категории относятся: «мертвый глаз»; изображение входа в пещеру предков. Рассмотрим каждую из этих категорий по отдельности.

Первая категория. Первые два символа встречаются только в изображениях летучей мыши на расписной керамике и располагаются на внутренней стороне распахнутых крыльев персонажа. Скрещенные кости встречаются как вкупе с изображением нижней челюсти, но и, как правило, без нее. Челюсть же отдельно от костей не изображается никогда. Оба этих символа указывают на то, что летучая мышь относится к «мертвой половине мира». На языке киче слово «челюсть» звучит как kama ´ach; слово kamnaq имеет несколько прочтений: «кость умершего», «челюсть», «очищенная кость», что соответствует имени Kama-zotz.

Наличие символов второй категории позволяет трактовать образ летучей мыши как персонификацию одного из созвездий майяского зодиакального круга.

Илл. 3. Скульптура летучей мыши. На ее передних и задних конечностях изображена морфема ek, что указывает на принадлежность персонажа к небесному пространству.

Вторая категория. Первый элемент, как и вышеописанные предыдущие, тоже характерен только для живописных изображений персонажа. В росписях по сосудам практически у всех летучих мышей из пасти вырывается пламя в виде раздвоенного красного языка. Данный символ является художественным изображением морфемы tooc, что значит «жечь, гореть» [8, c. 204]. В то же время эта морфема может трактоваться в контексте небесной символики. Она является отсылкой к мотиву спускающегося с небес божества, который нашел широкое отражение в мелкой скульптурной форме в искусстве майя. Этот мотив, в свою очередь, у майя являлся интерпретацией явления падающей звезды [10, c. 39]. Следовательно знак tooc указывает на принадлежность персонажа к звездному пространству, поэтому изображения не только летучей мыши, но и всех зодиакальных животных сопровождались данным символом (илл. 2).

Второй символ можно наблюдать как в скульптуре, так и в живописных изображениях. На сосуде № К1253 он изображен в виде иероглифа на спинке летучей мыши. Скульптура Божества-Летучей мыши из Исабаля также имеет данный иероглиф, вырезанный на его руках и ногах (илл. 3). Упомянутая ранее статуя Камасоца из собрания музея «Пополь Вух» имеет этот символ на ушах, а также она декорирована ромбическим орнаментом с точками, который покрывает всю внутреннюю поверхность его крыльев. Этот орнамент является художественной трактовкой морфемы ek, которая имеет значение «звезда» [8, c. 295]. Отсюда следует, что наличие данного иероглифа рядом или непосредственно в изображении летучей мыши указывает на принадлежность персонажа к объектам звездного неба.

Третья категория. Символы, которые включены в последний раздел условной классификации, трактовать особенно сложно, так как они указывают сразу на несколько аспектов и мифологических функций летучей мыши, которыми ее наделяли древние майя.

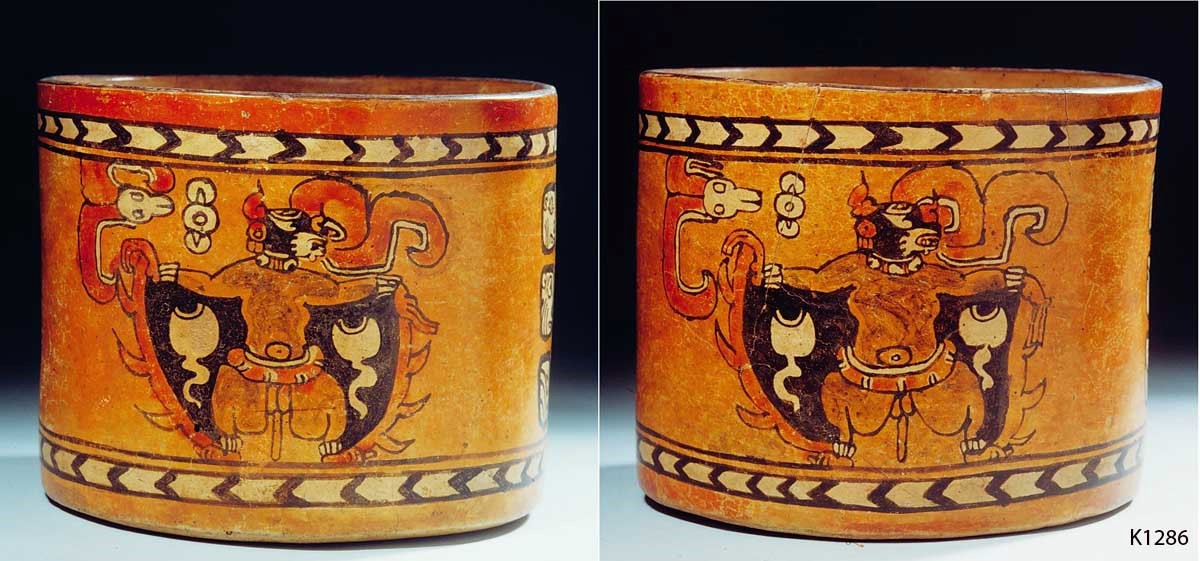

Илл. 4. Полихромный сосуд с изображением летучей мыши. На ее распахнутых крыльях присутствуют изображения вырванных глазных яблок. Этот же элемент присутствует на шейном украшении персонажа

Следующий элемент наиболее часто встречается в иконографии данного животного. Речь идет о так называемом мертвом глазе. «Мертвым» он именуется потому, что он вырван из глазницы и отделен от лица человека. Таких глаз на крыльях летучей мыши могло быть только два (по одному на каждом крыле) или же ими могло быть испещрено все пространство внутренней стороны крыльев. Как было сказано ранее, Божество-Летучая мышь выполнял функцию надзирателя. Имея такие «всевидящие крылья», он мог наблюдать за душами умерших и другими обитателями его владений. Помимо этого у летучей мыши могут быть ожерелье и браслеты с «мертвыми глазами» (илл. 4). Такие же украшения можно увидеть в изображениях бога смерти, представляющего собой скелет.

Помимо указания на деятельность надсмотрщика и стража загробного мира «мертвый глаз» также является символом-индикатором принадлежности персонажа к созвездиям зодиакального круга, как и вышеупомянутый язык пламени tooc. Глаз идеографически отождествляется с морфемой ich, которая кроме значения непосредственно глаза обозначала и душу [10, c. 25, 39].

В сюжетной сцене росписи одного из сосудов птица муан (сова) вырывает у человека глаз, т.е. уносит в своих лапах его душу. Майя верили, что после смерти душа человека превращается в звезду, следовательно, «мертвый глаз» является одним из «звездных» символов и, помимо отсылки к миру мертвых, указывает на небесную сущность летучей мыши (илл. 5).

«Мертвый глаз» можно встретить не только в живописных, но и в скульптурных изображениях летучей мыши. Упомянутая выше скульптура из Исабаля наделена ожерельем и браслетами с данным элементом. У летучей мыши из музея «Пополь Вух» орнамент пояса составляет множество «мертвых глаз». Однако в скульптурных изображениях летучих мышей данный элемент присутствует не только в контексте элемента ювелирного украшения. В собрании музея археологии и этнографии Гватемалы хранится блюдо каплевидной формы, кайма которого стилизована как тело летучей мыши: округлая голова с острыми ушами и двумя передними клыками, перепончатые крылья и две лапки на месте, где «капля» заостряется. «Мертвые глаза» нанесены в виде круглых лепных декоративных элементов на кончики перепонок крыльев животного. На данный момент, это — единственный экземпляр майяской керамической утвари, декорированной подобным образом (илл. 6).

Последний символ иллюстрируется примером экспонатов из частной коллекции «Сан Хорхе». Это ― три свистульки, выполненные в виде летучих мышей с распахнутыми крыльями, на внутренней стороне которых изображен знак, имеющий форму завитка ракушки. Этот символ имеет ольмекское происхождение: в археологическом комплексе Чалькатцинго, расположенном в мексиканском штате Морелос, находится несколько стел с этим знаком. Он трактуется как изображение Пещеры предков — места, откуда произошли первые люди и куда уходят души умерших. Такое толкование объясняется формой данного символа: завиток является указанием на раковину, которая также олицетворяет мифическую пещеру, дом Духа-Улитки, великого Прапредка. Наличие символа, изображающего вход в Пещеру предков, на крыльях летучей мыши может послужить подтверждением теории о том, что в зодиакальном круге созвездие Летучей мыши действительно является отправной точкой пути души умершего через мир мертвых к перерождению.

Илл. 5. Полихромный сосуд с изображением птицы Муан и Летучей мыши, 680—750 гг. н.э. Изображение «мертвых глаз» на распахнутых крыльях Летучей мыши может быть не одиночным

В заключение можно отметить, что наблюдение майя за образом жизни и повадками летучих мышей в природе стало причиной создания уникального и, несомненно, демонизированного мифологического персонажа. Подтверждением этого служит сложный иконографический образ летучей мыши, который начал складываться на рубеже доклассического и классического периодов и развивался с течением времени. При более детальном анализе можно выделить две функции, которыми наделялся персонаж Летучей мыши: надзиратель и блюститель порядка в мире мертвых; персонификация созвездия в Зодиаке майя в этом же контексте — олицетворение входа в подземный мир и начала Большого пути. На каждую из этих функций указывал определенный набор символов: ярко выраженные признаки половой дифференциации; скрещенные кости и челюсть — индикаторы первой функции, а также имени персонажа; морфемы took и ek — индикаторы второй функции; «мертвый глаз» (морфема ich) и завиток ракушки (вход в Пещеру предков) — индикаторы и первой, и второй функций персонажа.

Илл. 6. Керамическое блюдо, стилизованное в виде тела летучей мыши. На углах перепончатых крыльев присутствуют круглые лепные украшения, изображающие «мертвые глаза»

Анализируя различные составляющие этого иконографического образа, можно получить общее представление о летучей мыши как об устрашающем существе, наделенном особой силой и властью, возводящей его в практически божественный статус.

Библиография

- 1. Кнорозов Ю.В. Иероглифические рукописи майя. Л., Издательство «Наука», 1975, 272 с.

- 2. Ершова Г.Г. Зодиакальный пояс в представлениях мезоамериканцев, 13 с. Available at: https://www.academia.edu/34564329/Зодиакальный_пояс_в_представлениях_мезоамериканцев

- 3. Ершова Г.Г. Духовные представления древних майя. Дисс. докт. ист.наук. М., 2003, 395 с.

- 4. Фрай Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане, 1566. СПб., Амфора, 2000, 326 с.

- 5. Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. М.: Либроком, 2012, 592 с.

- 6. Легенды, мифы и сказки индейцев майя. М., РГГУ, 2002, 202 с.

- 7. Пополь-Вух. Книга народа киче. СПб., Амфора, 2000, 256 с.

- 8. Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. Л., Издательство Академии Наук СССР, 1963, 663 с.

- 9. Diccionario maya. Maya-español, español-maya. Tercera edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1995, 663 р.

- 10. Ершова Г.Г. Древние майя: уйти, чтобы вернуться. Истоки представления о модели мира. М., Ладомир, 1999, 576 с.