- Код статьи

- S0044748X0008704-3-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0008704-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 4

- Страницы

- 20-31

- Аннотация

В статье анализируются подходы Боливии к проблеме государственного контроля над природными ресурсами в XX — начале XXI в., дается обзор естественных ресурсов страны и их экономического потенциала. Рассмотрены опыт госрегулирования в ключевых отраслях экономики до 1980-х годов, политика неолиберального периода 1985—2005 г. с сопровождавшими ее приватизациями, этатистская модель Эво Моралеса, в рамках которой в Боливии были национализированы углеводороды, шахты, электроэнергетика и т.п., а также позиция нынешних переходных властей. В соответствии с идеологическими установками Движения к социализму (Movimiento al Socialismo, MAS), правившего с 2006 по 2019 г. и стремившегося к суверенитету над сырьевыми богатствами Боливии, в стране были реализованы крупные проекты индустриализации в нефтегазовом секторе, металлургии, литиевой промышленности и т.п. Многие из них, несмотря на общую положительную динамику экономического роста Боливии в годы правления Моралеса, подвергаются правительством Жанин Аньес критике как нерентабельные и неэффективные.

- Ключевые слова

- природные ресурсы, Боливия, госрегулирование, суверенитет, литий, углеводороды, приватизация

- Дата публикации

- 03.04.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 41

- Всего просмотров

- 2325

Суверенное использование латиноамериканскими странами их природно-ресурсного потенциала* представляет особый интерес для исследования. Богатый углеводородами, минералами и другими сырьевыми ресурсами регион, запоздало и на правах периферии вошедший в систему международного разделения труда, долгие годы — как колониальные, так и после завоевания независимости — по общепризнанному мнению, являлся сырьевой базой, обеспечивавшей развитие мировых центров силы, не стимулируя в полной мере внутренних источников экономического роста. В панораме основных структурных проблем Латино-Карибской Америки (ЛКА) с конца 1950-х годов наряду с другими аспектами выделяют денационализацию стратегических секторов экономики путем различных — как прямых, так и косвенных — форм передачи контроля над ключевыми отраслями крупным транснациональным компаниям (ТНК) [1, с. 26].

На протяжении истории зависимое положение ЛКА постоянно становилось поводом для призывов к «освобождению» со стороны борцов за независимость региона в XIX в., политических партий различного толка, находившихся и во власти, и в оппозиции, а также академических кругов*. Подобные идеи мы найдем у перонистов в Аргентине, деятелей мексиканской Институционно-революционной партии (Partido Revolucionario Institucio-nal, PRI), лидеров «перуанской революции» [2] Хуана Веласко Альварадо (1968—1975), правительства Сальвадора Альенде (1970—1973) в Чили и др. Коллективной попыткой обратить ситуацию с неравным обменом и периферийной зависимостью в середине 1970-х годов стал проект Нового международного экономического порядка (Nuevo Orden Económico Internacional, NOEI), зародившийся на площадке ООН в дебатах между мировыми Севером и Югом [3, сс. 57–75].

На практике в течение всего XX в. природные ресурсы в ЛКА переходили на волне революций и экономического национализма [4] из частных рук в государственную собственность, а под воздействием кризисов и, как правило, сопровождавших их волн приватизаций — под контроль ТНК [5, с. 114]. Так это происходило, к примеру, в результате долгового кризиса, охватившего регион в 1980-е годы и ставшего триггером волны приватизаций и ослабления госрегулирования в ключевых, в том числе сырьевых, отраслях. Объектами национализаций в XX в. в ЛКА стали нефть в Мексике в 1938 г. [6] и Аргентине в 1958 г., медные шахты в Чили при С.Альенде [7] и др.

Перуанец Хосе Маседо Мендоса в книге, вышедшей в 1959 г., наглядно отразил взгляды, разделявшиеся латиноамериканскими антиимпериалистами с середины XX в.: «Государственная нефтяная компания (Empresa Petrolera Fiscal, EPF) — красноречивое подтверждение способности перуанцев самостоятельно добывать национальные нефтяные богатства. В Бразилии Petrobras, а также чилийская Национальная нефтяная компания (Empresa Nacional del Petróleo, ENAP) сопротивляются империалистическим нападкам благодаря повышенному национальному самосознанию». Автор добавляет, что это самосознание удалось сломить в Аргентине, где компания «Государственные нефтяные месторождения» (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF) уступает позиции, а некогда антиимпериалистическое правительство Артуро Фрондиси (1958—1962) сдалось МВФ [8, с. 42]. Х.Маседо Мендоса также называет национализацию нефти в Мексике «одной из величайших битв XX в., способствовавших экономическому освобождению полуколониальных народов» [8, сс. 44–45].

С конца ХХ в. эстафету экономического национализма переняли страны «левого поворота». На волне бума мировых цен на сырьевые товары они бросили вызов свободному рынку, предпочтя политику протекционизма и суверенитета над природными ресурсами. В число таких государств вошли в конце 1990-х — начале 2000-х годов Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Боливия и др.

В данной статье будет рассмотрен пример Боливии — страны, богатой природными ресурсами и при этом до недавнего времени одной из самых бедных и наименее развитых в регионе. Сближение между Боливией и Россией при президенте Эво Моралесе (2006—2019) заметно активизировало дискурс о стратегическом партнерстве между нашими странами. В последние годы крупные российско-боливийские проекты сотрудничества [9], а также отход на второй план во внешнеполитических приоритетах Москвы в регионе в связи с политическими изменениями Аргентины с 2015 по 2019 г., а также Бразилии и др. действительно создавали предпосылки для выхода Боливии в авангард российской кооперации со странами ЛКА. Этим в свою очередь был обусловлен императив более тщательной проработки и изучения боливийской политики, в том числе в отношении природных ресурсов.

Отставка Э.Моралеса в результате постэлекторального кризиса конца октября — начала ноября 2019 г. и приход к власти временного правительства Жанин Аньес (2019 — н/в) [10], с одной стороны, в рамках установок Москвы на внеидеологическое сотрудничество [11] не должны повлиять на развитие двустороннего диалога. Однако, с другой стороны — в силу вероятного прихода к власти по итогам новых выборов 2020 г. неолиберальных сил — можно ожидать растущей конкуренции на условиях свободного рынка и возможных существенных перемен в подходах боливийского государства к природным ресурсам. И все же на контрасте с повышенной политизированностью отношений Кремля с правительством Моралеса новое руководство Боливии уже обозначило курс на «деидеологизацию» связей с Россией [12].

Прежде всего, следует признать, что Боливия остается одной из самых малоизученных в России стран региона, мнение о ней как о «маленькой, горной и бедной», находящейся на периферии глобальных политических и экономических процессов, прочно укоренилось в общественном сознании. Для иллюстрации этого будут уместны слова боливийского философа Умберто Пальсы: «Боливия — великая, прекрасная и богатая страна, но в душу вселяется отчаяние от сознания, что миллионы людей на Земле даже не подозревают, что это великая, прекрасная и богатая страна» [13, с. 7].

При этом Боливия — одна из крупнейших стран региона, занимающая по площади пятое место в Южной Америке после Бразилии, Аргентины, Перу и Колумбии, которой уступает всего 43168 км2 [14]. Вопреки стереотипу о преобладании суровых горных ландшафтов, на Андскую зону, расположенную на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, приходится менее трети — 28% территории; на субандские долины — 13%, а бóльшую часть — 59% — занимают богатые флорой и фауной амазонские низменности [15]. Боливия, насчитывающая 12 экологических регионов, входит в число мировых лидеров биоразнообразия [16, с. 1].

Страна с населением в 11,3 млн человек богата углеводородами и является второй по газовым запасам в регионе после Венесуэлы [17]. По данным МВФ, самые значительные по абсолютным величинам нефтегазовые месторождения в ЛКА были обнаружены в последние десятилетия в Мексике (в 1997 г.), Бразилии (в 2009 г.) и Венесуэле. Однако в пересчете на душу населения по этому показателю одним из лидеров является Боливия [18, с. 7], которая, по классификации Межамериканского банка развития (МБР), относится к группе стран, интенсивно экспортирующих топливо и электроэнергию [19, с. 115]. Производство газа сосредоточено в четырех из девяти департаментов — Тарихе, Санта-Крусе, Кочабамбе и Чукисаке.

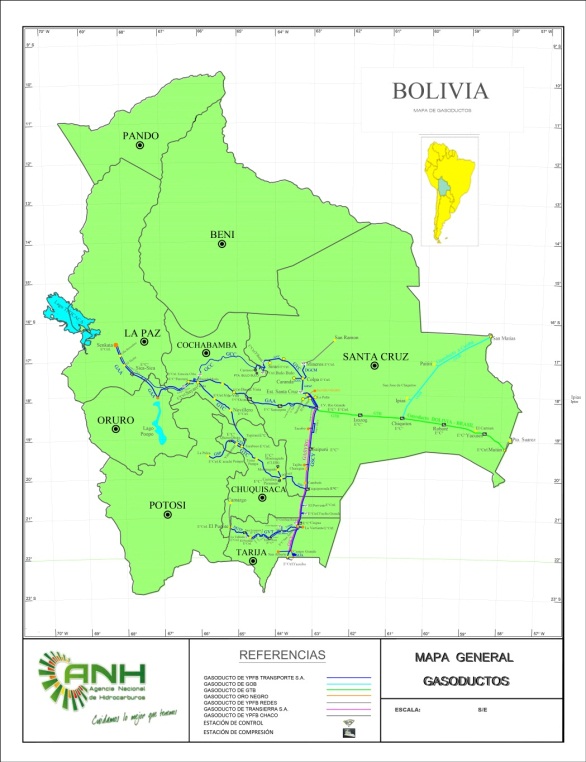

Преимущества Боливии как экспортера углеводородов определяются благоприятным расположением страны в центре Южной Америки и наличием границ с гигантскими Бразилией и Аргентиной, являющимися основными рынками сбыта боливийского природного газа, а также амортизированных газопроводов, соединяющих Боливию с этими государствами*. Два выгоднейших для Боливии контракта на экспорт газа в эти страны, операции по которым осуществляются соответственно с 1999 г. и в 2004 г., были ключевыми драйверами боливийской экономики. Важность этих договоров купли-продажи наглядно иллюстрирует тот факт, что с 1999 по 2005 г. суммарный экспорт боливийского природного газа вырос в объемах на 854%, а в стоимостном выражении — на 2762% [20, с. 33].

Сегодня панораму углеводородного рынка в ЛКА существенно меняют такие новые реалии, как сланцевая революция, перенасыщение регионального рынка предложением сжиженного природного газа (СПГ), а также взрывной рост добычи на аргентинском месторождении Вака-Муэрта нетрадиционного газа, открывающий возможности экспорта на другие континенты [21], и на подсолевых месторождениях (Presal) на глубоководном шельфе в Бразилии. Наращивание газодобычи в обеих странах резко выводит их в число региональных лидеров по производству углеводородов, существенно изменяет вес и роли игроков латиноамериканского нефтегазового рынка. При этом Боливия пока сохраняет позиции важного поставщика газа, хотя как Аргентина, так и Бразилия сократили объемы закупок в феврале и декабре 2019 г. соответственно. Исторически важную роль в экономике Боливии также играет горнорудная промышленность. Страна богата оловом, золотом, серебром, медью, сурьмой, железом, литием и т.п. В то же время пример Боливии в XX в. подтверждал выводы, сделанные рядом исследователей о том, что в развивающихся странах наличие богатых запасов природных ресурсов далеко не всегда служит целям обеспечения устойчивого экономического роста и преодоления бедности [22], что и порождало дискуссии относительно различных форм собственности и управления ключевыми отраслями экономики.

ОПЫТ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЙ

ационализации в истории Боливии, как практически и в любом другом государстве региона, чередовались с волнами приватизаций. В XX в. в стране дважды происходила национализация углеводородного сектора с целью восстановить контроль над излишками, производимыми этой стра

КАРТА ГАЗОПРОВОДОВ БОЛИВИИ

Источник: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

тегической отраслью, ранее находившейся в руках крупных ТНК [23, с. 63]: в 1937 г. во время президентства Давида Торо (1936—1937), когда была создана госкомпания «Боливийские государственные нефтяные месторождения» (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB), и в 1969 г. при президенте Альфредо Овандо (1969—1970). В ходе революции 1952 г. в целях ликвидации господства «оловянных магнатов» правительство основателя Революционного националистического движения (Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR) Виктора Паса Эстенссоро (1952—1956, 1960—1964, 1985—1989) под контролем рабочих профсоюзов национализировало крупнейшие в стране шахты, в первую очередь олова; для управления ими была создана «Горная корпорация Боливии» (Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL).

Следует все же отметить, что даже на революционно-национали-стическом этапе деятельности MNR 1952—1985 г. реализовывались инициативы либерального характера. Они воплотились, к примеру, в принятии Нефтяного кодекса 1955 г.*, который предусматривал весьма благоприятные условия для выхода на рынок нефтяных ТНК; в стабилизационной политике 1956 г., одной из задач которой было сдерживание государственнических последствий революции 1952 г.; в законе об углеводородах 1972 г., который усовершенствовал действовавшее на тот момент законодательство в части передачи нефтегазовых запасов зарубежным компаниям.

В последней четверти XX в. такие международные финансовые организации, как МВФ и Всемирный банк, активно продвигали идею о преимуществах приватизаций государственных предприятий развивающихся стран в целях перестройки экономик и привлечения иностранных инвестиций. Многие правительства ЛКА пошли по этому пути, и Боливия не стала исключением. С 1985 г., когда правительство MNR заняло неолиберальные позиции, в стране прошла волна приватизаций [24]. Отчуждение госкомпаний, оправдывавшееся их неэффективностью и коррумпированностью [25, с. 17], было осуществлено преимущественно путем приватизации и капитализации.

Последовавший за приватизацией YPFB в 1996 г. рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Боливию сопровождался существенными успехами в нефтегазодобыче: активизировалась геологоразведка, были сертифицированы крупные новые запасы, увеличились объемы производства. При этом следует признать, что упомянутая мера так и не принесла боливийскому народу и национальной экономике существенных выгод. Неожиданно — по оценке МВФ — разочаровывающие результаты в части экономического роста и сокращения бедности в стране были квалифицированы организацией как «боливийская головоломка» [26].

Накануне прихода к власти Э.Моралеса Боливия была самой неблагополучной в финансовом отношении страной Южной Америки: 63% из 9,2 млн боливийцев жили в бедности [27]. В сельской местности этот показатель был еще выше и достигал 91% [28]. Впрочем, если учесть, что YPFB всегда была краеугольным камнем боливийской экономики, то эту ситуа- цию отчасти объясняет тенденция к сокращению притока доходов от газа в госбюджет после приватизации отрасли. С 1985 по 1996 г. YPFB в среднем приносила казне по 346,6 млн долл. в год, а с 1997 г., когда нефтегазодобыча перешла в руки частных компаний, объемы поступлений значительно снизились: в 1997 г. — 154,7 млн долл.; в 1998 г. — 149,4 млн долл.; в 1999 г. — 139 млн долл. [29, с. 158]. Важно отметить, что с начала 2000-х годов национализация углеводородов была одним из постоянных требований боливийского общества. Массовые манифестации в Ла-Пасе и Эль-Альто в октябре 2003 г., вошедшие в историю как «Война за газ»* и вынудившие президента Гонсало Санчеса де Лосаду (1993—1997, 2002—2003) подать в отставку и покинуть страну, фактически проложили путь к принятию боливийским парламентом в мае 2005 г. нового закона об углеводородах, который предусматривал, помимо прочего, уже иную структуру распределения ренты и увеличение доли боливийского государства с 18 до 50%. Годом ранее в ходе референдума в июле 2004 г. идея национализации углеводородов была поддержана более чем 75% боливийцев [30, 31].

В то же время новый закон не вполне отвечал требованиям общества и целям реальной национализации, в частности, существенно не изменял форму собственности углеводородов на таких этапах производственной цепочки, как транспортировка, сбыт и переработка, которые оставались в руках ТНК [32]. Это стало одним из факторов продолжения политического кризиса и вынудило подать в отставку и Карлоса Месу (2003—2005), что открыло Моралесу путь во власть.

ПОЛИТИКА ЭВО МОРАЛЕСА (2006—2019)

Одним из принципов «Движения к социализму» (Movimiento al Socialismo, MAS) со времен предвыборной кампании 2005 г. являлся политический и экономический суверенитет страны, а также суверенитет над природными ресурсами, стратегическое использование которых рассматривалось в качестве потенциального драйвера национальной экономики, фактора решения социальных проблем и индустриализации. В ходе инаугурации в 2006 г. Моралес сказал: «Нас превратили в попрошаек. Мы бы не хотели, чтобы Боливия просила подачек от США, Европы или Азии. Чтобы это закончилось, мы должны национализировать наши природные ресурсы» [33]. На протяжении почти 14 лет правления Моралеса суверенитет над природными ресурсам был одной из наиболее часто затрагиваемых тем в обращениях к нации, с которыми он традиционно выступал в День многонационального государства 22 января, включая его последнее (перед отставкой) выступление 2019 г. [34, 35].

Уже в мае 2006 г. Моралес модифицировал налоговый режим для нефтегазовой отрасли и обязал работавшие в стране компании-операторы пересмотреть условия контрактов. На основании декрета № 28701 госу-дарство вернуло себе контроль над производством, транспортировкой, переработкой, хранением, сбытом и индустриализацией природного газа и нефти [36].

Конфликт между нефтегазовыми компаниями и государством, которое сначала увеличило объем доходов с 18 до 50%, а затем вернуло себе контрольный пакет акций во всех углеводородных проектах, можно объяснить в соответствии с логикой, изложенной венесуэльско-итальянским экономистом Франсиско Мональди. Ученый утверждает, что негибкие контрактные условия и такие не являющиеся прогрессивными системы налогообложения, как в Боливии, имеют тенденцию провоцировать трения между правительствами и компаниями в случае роста мировых цен. Бум сырьевых цен первого десятилетия XX в., а также тот факт, что в боливийский нефтегазовый сектор уже были вложены крупные инвестиции, создали предпосылки для национализации отрасли [37, с. 2].

Получение контроля над сектором позволило государству опираться на него в планировании развития и решении социальных задач, а также в реализации курса на индустриализацию природных ресурсов — вразрез с курсом неолиберального периода на сырьевую экспортную специализацию, что в свою очередь открывало возможности для генерации добавленной стоимости и создания рабочих мест, к примеру, в нефтехимической промышленности [38, с. 323]. В годы правления Моралеса был реализован крупный проект завода удобрений — карбамида и аммиака в Було-Було. В рамках предвыборной кампании 2019 г. президент объявил о строительстве новых нефтехимических предприятий — заводов по производству метанола, пропилена и полипропилена и др. К примерам крупнейших госпредприятий в горнодобывающей и металлургической промышленности, созданных или национализированных по инициативе Моралеса, можно отнести обогатительный комбинат Karachipampa, металлургическую компанию Vinto, горную компанию Huanuni и др.

Поистине звездным проектом MAS стала индустриализация лития. Важно отметить, что согласно боливийскому законодательству, почти все 30 солончаков и соляных лагун страны, содержащих литиевые запасы (Уюни, Коипаса, Пастос-Грандес, Лагуани, Каньяпа и т.п.), являются стратегическими и зарезервированы для разработки государством посредством стратегической госкомпании «Боливийские месторождения лития» (Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB) [39, с. 39]. Участие в литиевых проектах иностранных и частных компаний и инвесторов допускается только на этапе переработки и производства продукции высших переделов. Контроль государства над добычей литиевого сырья отвечает целям индустриализации, формирования собственных компетенций и производственной цепочки, а также экспорта товаров с добавленной стоимостью. Для этих целей правительство Моралеса инвестировало в литиевую отрасль порядка 650 млн долл. [40], которые пошли на строительство ряда пилотных заводов, промышленного завода карбоната лития и т.п.

На данный момент Боливия, несмотря на наличие одних из крупнейших запасов лития [41, с. 6], все же не входит в число основных его производителей и существенно уступает по этому показателю двум другим странам южноамериканского «литиевого треугольника» — Аргентине и Чили, которые занимают в этой отрасли существенно более либеральные позиции и в добыче сырья в большей степени опираются на иностранные инвестиции. В рамках проектов индустриализации в кооперации с Германией и Китаем (с принадлежащим YLB контрольным пакетом акций в 51%) правительством Моралеса было запланировано строительство нескольких заводов на саларах Уюни, Коипаса и Пастос-Грандес. Однако декрет о создании совместного предприятия между YLB и немецкой компанией ACI Systems был аннулирован боливийскими властями на фоне постэлекторального кризиса 2019 г. и требований Гражданского комитета Потоси.

КРИТИКА МОДЕЛИ И ПОЗИЦИЯ НОВЫХ ВЛАСТЕЙ

Этатистская модель правительства MAS не могла не вызывать критики оппонентов среди политиков и экспертов — как в силу идеологических разногласий, так и из-за объективных недочетов и зачастую имевшего место приоритета политических мотиваций над экономическими. К недостаткам в первую очередь можно отнести отсутствие у зарубежных нефтегазовых компаний мотивации проводить геологоразведку, что не позволило восполнить и увеличить запасы углеводородов на фоне истощения мегаместорождений, обнаруженных еще до прихода Моралеса к власти. В период его правления не было заключено крупных контрактов с новыми рынками сбыта, что отчасти было обусловлено спадом производства и непрозрачностью данных о реальном положении дел в секторе. В августе 2018 г. министр углеводородов Луис Альберто Санчес, ссылаясь на отчет канадской консалтинговой компании Sproule International Limited, сообщил об имевшихся по состоянию на декабрь 2017 г. доказанных запасах газа в 10,7 трлн кубических футов [42]. Однако новый руководитель сектора в переходном правительстве Аньес Виктор Уго Самора опроверг эту информацию, сообщив, что цифры были завышены и что реальные запасы составляют 8,95 трлн кубических футов [43].

В области индустриализации углеводородов главной мишенью для критики является проект завода карбамида и аммиака в департаменте Кочабамба, инвестиции в который превысили 800 млн долл. и были выделены Центробанком Боливии в качестве кредита. Оппоненты утверждают, что место для завода было выбрано, исходя из политических соображений, — в районе максимальной электоральной поддержки Моралеса — и является крайне неудачным с климатической и логистической точек зрения: влажный и жаркий климат тех мест негативно влияет на сохранность продукции, там не налажена транспортная система, что удорожает перевозку и, соответственно, повышает цены на продукцию для конечного потребителя. В.У.Самора сообщил о том, что решение о реализации запланированных ранее нефтехимических проектов будет принято только после проведения их аудита [44].

Стратегия суверенного развития литиевой промышленности, в рамках которой происходили серьезные задержки с выходом на мировой рынок, пока не позволила извлечь выгоду из высоких цен, достигших в последние годы исторического максимума. Спрос на литий, по прогнозам одного из крупнейших в мире производителей этого минерала чилийской компании SQM, растет примерно на 18% в год [45].

В целом этатистская политика MAS 2006—2019 г. как с ее положительными сторонами, так и недостатками, в очередной раз вносит вклад в дискуссию о целесообразности государственного регулирования природных ресурсов. Ряд авторов утверждают — причем, исходя не столько из идеологических, сколько из прагматических соображений, — что контроль над природными ресурсами на этапе их добычи далеко не всегда привлекателен с экономической точки зрения [1] и зачастую создает препятствия в привлечении иностранных инвестиций, особенно в период падения мировых цен на сырьевые товары. Боливия действительно испытала с 2014 г. заметный спад ПИИ. Если с 859 млн долл. в 2011 г. они выросли до 1,7 млрд долл. в 2013 г., то в 2014 г. их объем сократился до 657 млн, в 2015 г. — до 555 млн, а в 2016 г. — до 335 млн долл. В 2018 г. объем иностранных инвестиций, полученных страной, стал наименьшим с 2011 г. — 316 млн долл. [46, с. 28].

При этом если новое правительство будет предпринимать ряд мер по приватизации, о возможном введении которых предупреждает экс-президент Моралес, оно неизбежно столкнется с протестами общественных организаций, твердо стоящих на позициях защиты национального суверенитета над природными ресурсами [10] и играющих важнейшую роль в политике Боливии. В целом проблема эффективного использования природно-ресурсного потенциала в национальных интересах остается актуальной практически для всех латиноамериканских государств, а не вполне удовлетворительный опыт государственного контроля над сырьевыми богатствами в странах «социализма XXI века» стал одним из ключевых факторов прихода к власти в Аргентине в 2015 г., в Эквадоре в 2017 г. и т.п. правоориентированных правительств.

Библиография

- 1. Jaguaribe H., Ferrer A., Wionczek M., Dos Santos T. La dependencia político-económica de América Latina. Buenos Aires, 2017, 233 p.

- 2. Sánchez J.M. La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar 1968–1975. Sevilla, 2002, 334 p.

- 3. Estévez J. Los pobres y la supervivencia del orden transnacional. El debate sobre el NOEI y las propuestas de McNamara y Brandt. Investigación Económica, México, 1981, N 156, pp. 57–75.

- 4. Guerra S. Etapas y procesos en la historia de América Latina. Cuadernos de Trabajo. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana. Xalapa, 1997, 64 p.

- 5. Marichal C. Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, 1820–2010. México, 2014.

- 6. Silva Herzog J. Historia de la expropiación de las empresas petroleras. México, 1973, 301 p.

- 7. Modak F. (coord.) Salvador Allende: pensamiento y acción. Buenos Aires, 2008, 384 p.

- 8. Macedo Mendoza J. ¡Nacionalicemos el petróleo! Lima, 1960, 141 p.

- 9. Rusia – Bolivia: el beneficio de la cooperación política y económica estratégica. Crónica Digital, 15.07.2019. Available at: https://www.cronicadigital.cl/2019/07/15/rusia-bolivia-el-beneficio-de-la-cooperacion-estrategica/ (accessed: 28.12.2019).

- 10. Чернышев А.Л. Постэлекторальный кризис 2019 г. в Боливии: региональный фактор и роль силовых структур. Латинская Америка, 2020, №1/

- 11. Rusia saluda a la “presidenta interina” de Bolivia y ratifica cooperación. Página Siete, 22.11.2019. Available at: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/22/rusia-saluda-la-presidenta-interina-de-bolivia-ratifica-cooperacion-238220.html (accessed: 28.12.2019).

- 12. El giro radical en política exterior de Bolivia. LatinAmerican Post, 30.11.2019. Available at: https://latinamericanpost.com/es/31083-el-radical-giro-en-politica-exterior-de-bolivia (accessed 14.12.2019).

- 13. Schelchkov A.A. La utopía social conservadora en Bolivia: el gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1848–1855). La Paz, 2011, 302 p.

- 14. Superficie por Países y Territorios. Available at: https://www.infolaso.com/paises-por-superficie.html (accessed 17.09.2019).

- 15. Espinoza J.D. Geografía de Bolivia. Instituto Nacional de Estadística. Available at: https://www.ine.gob.bo/index.php/principales-indicadores/item/237-geografia-de-bolivia (accessed 17.09.2018).

- 16. Ibisch P.L., Mérida G. (editors). Biodiversity: The richness of Bolivia. State of knowledge and conservation. Santa Cruz de la Sierra, 2004, 638 p.

- 17. Hidrocarburos en América Latina. BBC Mundo, 25.05.2005. Available at: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4562000/4562409.stm#xq5 (accessed: 05.01.2020).

- 18. Toscani F. The Impact of Natural Resources Discoveries in Latin America and the Caribbean: A Closer Look at the Case of Bolivia. IMF, 2007. Available at: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/wp1727.ashx (accessed 27.11.2019).

- 19. Giordano P. (coord.) Más allá de la recuperación: la competencia por los mercados en la era digital. BID, Washington, 2017, p. 115. Available at: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8642/Monitor-de-Comercio-e-Integracion-2017.PDF?sequence=1&isAllowed=y (accessed 30.09.2019).

- 20. McGuigan C. Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia? La Paz, 2007, 177 p. Available at: https://cedla.org/sites/default/files/los_beneficios_de_la_inversion_extranjera.pdf (accessed: 28.11.2019).

- 21. GNL: afirman que Argentina está lista para satisfacer la demanda de Asia. Energy Press, 20.09.2019. Available at: http://www.energypress.com.bo/2019/09/20/gnl-afirman-que-argentina-esta-lista-para-satisfacer-la-demanda-de-asia (accessed: 30.09.2019).

- 22. Pendleton A., Melby J., Stuart L., Davidson J., Bishop S. Fuelling Poverty: Oil, war and corruption. Christian Aid, London, 2003, 52 p.

- 23. Jiménez Rivera H. La nacionalización del sector eléctrico en Bolivia. La Paz, 2018, 142 p.

- 24. Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia, 1985–2005. CEMIPyC. La Paz, 2018.

- 25. Delgadillo Cervantes M. Descapitalización de YPFB. Corrupción e impunidad. La Paz, 2002, 283 p.

- 26. FMI, Bolivia: Ex Post Assessment of Longer Term Program Engagement. Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, Informe País No. 05/139, FMI, 2005.

- 27. Bolivia. Banco Mundial. Available at: https://datos.bancomundial.org/pais/bolivia (accessed: 24.12.2019).

- 28. García Hurtado A. The Social Dimensions of Globalization in Latin America: Lessons from Bolivia and Chile. OIT, Documento de Trabajo No. 23, 2004.

- 29. Villegas Quiroga C. Régimen fiscal del sector hidrocarburos. En: Privatización de la industria petrolera en Bolivia: trayectoria y efectos tributarios. La Paz, 2004. Available at: http://bibliote-cavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120903011431/cap6.pdf (accessed: 25.12.2019).

- 30. Bolivia apoya la nacionalización del gas en el referéndum. El País, 19.07.2004. Available at: https://elpais.com/internacional/2004/07/19/actualidad/1090188002_850215.html (accessed 22.12.2019).

- 31. Arrarás A., Deheza G. Referéndum del gas en Bolivia 2004: mucho más que un referéndum. Revista de Ciencia Política. Santiago, 2005, N 2, pp. 161–172. Available at: https://scielo.conicyt.cl/scie-lo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2005000200008 (accessed 22.12.2019).

- 32. Ley de Hidrocarburos 3058. ¿Recuperación real de los hidrocarburos? CEDLA, 2005, N 2, 56 p.

- 33. Los discursos de Evo. Página 12, 30.01.2006. Available at: https://www.pagi-na12.com.ar/diario/especiales/18-62330-2006-01-30.html (accessed 22.12.2019).

- 34. 10 frases que resumen el informe de Morales ante la Asamblea Legislativa. El Deber, 22.01.2019. Available at: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/10-frases-que-resumen-el-informe-de-Morales-ante-la-Asamblea-Legislativa-20190122-6545.html (accessed 23.01.2019).

- 35. Mensaje Presidencial. Informe 12 años de gestión. Ministerio de Comunicación. Available at: http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/In-forme%20de%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf (accessed 25.01.2019).

- 36. Várgas Suárez R. La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en la presidencia de Evo Morales Ayma. Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos. México, 2009, N 49. Available at: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742009000 200002#notas (accessed: 03.01.2020).

- 37. Monaldi F. La economía política del petróleo y el gas en América Latina. Plataforma democrática, 2010, N 9. Available at: http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/La%20Economia%20Politica%20Del%20Petroleo%20y%20El%20Gas%20En%20America%20Latina.pdf (accessed: 26.12.2019).

- 38. Estrategia Boliviana de Hidrocarburos. Ministerio de Hidrocarburos y Energía. La Paz, 2008, 538 p.

- 39. Comprendio Normativo Minero Metalúrgico. Ministerio de Minería y Metalurgia. La Paz, 2018, 510 p.

- 40. Gobierno invirtió $us 650 millones en la industrialización del litio. La Razón, 07.10.2019. Available at: http://www.la-razon.com/economia/litio-inversion-bolivia-indistrializacion_0_3234876526.html (accessed: 26.12.2019).

- 41. Global Lithium Sources – Industrial Use and Future in the Electric Vehicle Industry: A Review. Resources, 2018, N 7. Available at: https://www.mdpi.com/2079-9276/7/3/57/pdf (accessed: 26.12.2019).

- 42. Pese a certificación de 10,7 TCF, Sánchez insiste en los 132 TCF. El País, 01.09.2018. Available at: https://elpais.bo/pese-a-certificacion-de-107-tcf-sanchez-insiste-en-los-132-tcf/ (accessed 27.12.2019).

- 43. Gobierno revela que Bolivia tiene 8,95 TCF de reservas probadas de gas. Economy, 27.11.2019. Available at: https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/2863-gobierno-revela-que-bolivia-tiene-8-95-tcf-de-reservas-probadas-de-gas (accessed 27.12.2019).

- 44. La petroquímica no avanzará hasta que se haga una auditoría. El País, 02.l2.2019. Available at: https://elpais.bo/la-petroquimica-no-avanzara-hasta-que-se-haga-una-auditoria/ (accessed: 05.01.2020).

- 45. Fourth Quarter 2017 Earnings Conference Call. SQM, 01.03.2018. Available at: http://s1.q4cdn.com/793210788/files/doc_news/2018/3/PR_4Q17earningscall_1mar2018_ing.pdf (accessed: 03.01.2020).

- 46. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago, 2019.