- Код статьи

- S0044748X0013612-2-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0013612-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 1

- Страницы

- 23-37

- Аннотация

Война против Тройственного альянса, которая разворачивалась полтора века назад (1864—1870 гг.), стала центральным элементом национально-государственной идентичности Парагвая. Последствия конфликта оказали разрушительное воздействие на страну, превратившись в сильнейшее травматичное событие. Через 32 года после окончания войны, в 1902 г., началась активная дискуссия о ее оценке, причинах и последствиях. Cпор между парагвайскими историками и публицистами Хуаном Эмилиано О’Лири и Сесилио Баэсом, длившийся полгода на страницах газет, стал поворотным моментом в развитии исторического ревизионизма. Принятый после Февральской революции 1936 г. декрет о возвращении памяти маршала Франсиско Солано Лопеса завершил постепенный процесс переоценки прошлого и открыл новую страницу в политической жизни страны. Историческая концепция О’Лири, названная впоследствии «парагвайским ревизионизмом», стала идеологической основой диктатуры Альфредо Стресснера. В демократический период потребность в данной доктрине отпала, однако она продолжает существовать в качестве исторического нарратива, лежащего в основе национально-государственной идентичности. Возникшее противоречие оказывает важное влияние на характер модернизации, траектории внешней политики страны и несет в себе конфликтный потенциал для общественных дискуссий о прошлом. В то же время происходящие изменения формируют потребность в изменении нарративов идентичности.

- Ключевые слова

- Парагвай, идентичность, коллективная память, культурная травма, Парагвайская война

- Дата публикации

- 24.01.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 1964

Парагвайская война, или Война против Тройственного альянса, в состав которого входили Бразилия, Аргентина и Уругвай (1864—1870 гг.) стала самым кровопролитным конфликтом в Южной Америке в XIX в. В Парагвае ее принято называть Великой войной (Guerra Guasú1). Столкновение четырех государств отразило наличие глубоких противоречий в регионе Ла-Платы. Формальным поводом для столкновения стало решение парагвайского президента Франсиско Солано Лопеса Каррильо (1862—1870 гг.) прийти на помощь уругвайскому правительству консерваторов, находившемуся в состоянии фактической гражданской войны с либеральной партией Colorado. Угроза союза двух стран дала повод Бразилии в августе 1864 г. также вмешаться во внутренние дела Уругвая. Парагвай начал боевые действия в конце декабря 1864 г., вторгнувшись на территорию бразильского штата Мату-Гроссу, эскалация конфликта была продолжена объявлением в марте 1865 г. войны Аргентине. Однако уже через год, весной 1866 г., боевые действия перешли на территорию самого Парагвая. Ожесточенные столкновения сопровождались упадком экономики, истощением запасов продовольствия, ухудшением санитарной обстановки и, как следствие, голодом и болезнями. Крайне негативную роль играли репрессии против офицеров, солдат и мирных жителей, вызванные тираническим характером парагвайского диктатора Ф.C.Лопеса: в поисках заговорщиков он не щадил даже кровных родственников.

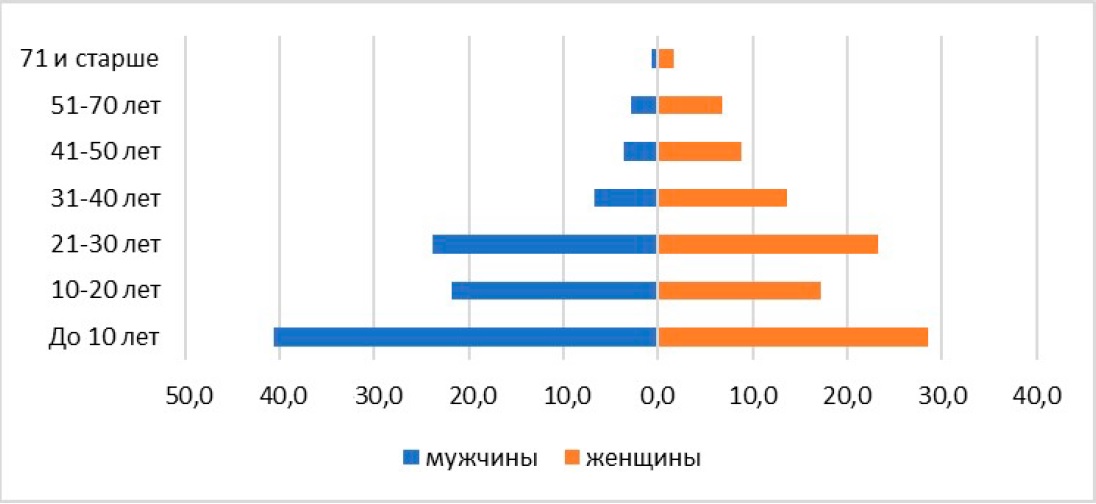

Война против Тройственного альянса завершилась для Парагвая тяжелейшим поражением. Разрушенная экономика, утрата значительной части территории, все это стало ценой, заплаченной за авантюрную политику. Вопрос о числе непосредственных жертв конфликта, прежде всего, со стороны Парагвая, остается дискуссионным. Отсутствие предвоенных статистических данных затрудняет достоверную оценку потерь. Отправной точкой считается перепись 1846 г., по результатам которой общая численность населения страны составила 248,4 тыс. человек. Консенсусная оценка к началу войны не превышала 450 тыс. Первые послевоенные данные, полученные на основе переписи 1873 г. (достоверность которой можно обсуждать), свидетельствовали о наличии 221 тыс. человек [1]. Более детальные сведения появились после переписи 1886 г., в соответствии с которой население страны составляло 282 тыс. человек [2, рр. 11-13] (см. график). Исходя из этих чисел, можно сказать, что суммарные потери парагвайского населения были катастрофическими. Значительную их часть составили мирные жители, умершие от голода и болезней.

История самой войны — объемная тема, лежащая вне рамок данного исследования. В статье ставится цель понять характер и результаты трансформации исторического дискурса в Парагвае, сформировавшегося вокруг кровопролитных событий. Милитаризация топонимики, портреты маршала Ф.С.Лопеса, повсеместно висящие в рабочих кабинетах, многочисленные стеллажи в книжных магазинах с изданиями его биографий и биографий его спутницы Элизы Линч, постоянное обращение к памяти тех давно минувших дней в разговорах с простыми парагвайцами вне зависимости от их политических предпочтений — все это отражает глубину проникновения дискурса о войне в современное мировоззрение. В определенном смысле конфликт, закончившийся 151 год назад, образует стержневой элемент символической памяти в Парагвае. Это стало отправной точкой для поиска методологических основ к анализу исторического материала.

Возрастное распределение населения Парагвая (1886 г., %)

Источник: построено по данным La población de Paraguay. Asunción, CPES - CICRED, 1974, р. 13.

Важным инструментом могут стать подходы, разработанные в рамках изучения исторической памяти (memory studies). Представляя собой широкую совокупность исследовательских подходов к современному восприятию прошлого, memory studies также фокусируются на механизмах конструирования национальных мифологий [3]. Один из основателей направления — французский ученый Морис Хальбвакс — отмечал ключевую роль исторической памяти в формировании идей, обеспечивающих сплоченность группы и создающих социальную солидарность [4, с. 325; 5]. В таком контексте особую важность обретают отношения истории и памяти как принципиально различных способов взаимодействия с прошлым. Память нередко противопоставляется истории, как метафора — документальным источникам. Тем не менее последствия работы «коллективной памяти» непосредственно влияют на актуальные социальные и культурные процессы. Немецкий культуролог Ян Ассман предложил отойти от разделения на объективную историю и ценностно нагруженный миф [6, с.88]. Он относил национальные мифы к категории обосновывающих историй, видя в них механизм обеспечения преемственности или идентичности. Миф — это гибкая конструкция, «история, которую рассказывают для того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает формирующей силой» [7, с. 81].

Немецкий историк Алейда Ассман из общего контекста культурной памяти выделила «политическую память», основанную на мифе, который она понимала как культурную конструкцию, своеобразный взгляд на историческое событие через призму идентичности. В этом варианте миф означает аффективное усвоение собственной истории, поэтому он «не может быть опровергнут научными исследованиями, ибо постоянно обогащается толкованиями, которые, сохраняя для социума прошлое в настоящем, дают данному социуму ориентацию на будущее» [8, с. 39]. А.Ассман отмечала, что «в противоположность многоголосой социальной памяти, которая является памятью «снизу» и которая вновь и вновь исчезает со сменой поколений, национальная память оказывается долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией, которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество «сверху» [8, с. 35].

Рассматривая понятия нации и национализма, британский социолог Бенедикт Андерсон определял нацию как «воображенное политическое сообщество». Воображенное, «поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по нации … в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» [9]. Б.Андерсон подчеркивал, что для формирования нации важно не только то, что помнится, но и то, что предается забвению, то, что разъединяет индивидов, составляющих нацию. Однако такое забвение невозможно до тех пор, пока живы свидетели событий.

Для американского социолога Джеффри Александера поиск национальной идентичности видится в виде процесса культурной травмы — развития реакции общества на травмирующие исторические события. Он определил травму как процесс создания нового господствующего нарратива и трансформации смыслов [10], а также провел разграничительную линию между концепцией культурной травмы и психологическим пониманием травматизации. Для психологического подхода важны преодоление вытеснения воспоминания и возврат событий в социальное пространство (примером могут служить работы комиссий памяти и справедливости, расследовавших деятельность латиноамериканских диктатур). В истории людей и народов было немало трагических событий, но далеко не все из них обретали статус травмы: «чтобы травма возникла на уровне сообщества, социальные кризисы должны стать культурными кризисами. События — это одно дело, а репрезентация этих событий — совсем другое. Травма … есть результат острого дискомфорта, проникающего в самую сердцевину ощущения сообществом собственной идентичности. Коллективные акторы «решают» представить социальную боль как основную угрозу их пониманию того, кто они, откуда они и куда хотят идти» [10, с. 18]. Сам разрыв между событием и его репрезентацией можно понимать как «процесс травмы». Дж.Александер выделяет в нем ключевые этапы. «Переживание травмы» начинается с «заявления», которое выражено в нарративе о «разрушительном социальном процессе» и формулирует требование «эмоциональной, институциональной и символической компенсации и восстановления». Сформулированное «заявление» выявляет «группу носителей» — коллективных действующих лиц процесса травмы. Если «заявление» имеет успех, постепенно происходит расширение аудитории до «общества в целом». Когда заявленный нарратив достигает масштаба общества, вслед за этой стадией наступает «рутинизация травмы», предполагающая установление новой основы идентичности и канонов памяти.

«Рутинизация» травмы созвучна тому, что английский историк Эрик Хобсбаум называл «изобретением традиции» в ходе радикального преобразования общества, когда «быстро разрушались социальные формы, под которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие формы, к которым эти традиции уже невозможно было приложить» [11, с. 51]. Поскольку изобретенные традиции уязвимы с точки зрения фактологической достоверности, такие социальные конструкты становятся наглядными симптомами и индикаторами, без которых исследователи «не заметили бы некоторые проблемы, не смогли бы установить и датировать некоторые изменения. Они — свидетельства» [11, с. 59].

В данной работе методологической основой становится предложенная Дж.Александером концепция культурной травмы. При этом мы признаем, что Парагвайская война была гуманитарной катастрофой и психологически чрезвычайно травматичной для переживших ее людей. С общечеловеческой точки зрения иная позиция была бы непонятна. В статье понятие «травма» рассматривается как социально-культурная концепция, связанная с реконструкцией национального единства. Анализ исторического материала с выделением этапов развития культурной травмы является новым взглядом на изучение нарратива о Великой войне.

Внутриполитические последствия войны

Контуры публичного пространства, в котором начала прорастать дискуссия о военном поражении, определялись действиями учрежденной в 1869 г. в Асунсьоне новой власти. Изменением политической системы занимались ориентированные на либерализацию режима люди, несогласные с политическим курсом Ф.С.Лопеса. Правительство состояло из нескольких фракций, одна из которых была связана с Парагвайским легионом — объединением изгнанных противников диктатуры Лопеса, обосновавшихся в Аргентине. Во время войны они сформировали подразделение, воевавшее под парагвайским флагом на стороне Альянса. Этот факт впоследствии породил обвинения в предательстве, с которым часть общества ассоциировала установленную власть. 19 августа 1869 г., когда отряды Лопеса отступали на север страны, правительство издало указ, в котором давалась оценка его правления. В указе говорилось: «Учитывая, что присутствие предателя Ф.С.Лопеса на парагвайской земле — это кровавый сарказм в отношении цивилизации и патриотизма парагвайцев, что Ф.С.Лопес нарушил общественный порядок и уничтожил нашу прекрасную родину, омыв ее кровью и нарушив все божественные и человеческие законы, став одним из величайших тиранов и варваров, упоминаемых историей всех времен, приказываем: статья 1. Бессердечный парагвайский предатель Ф.С.Лопес объявляется вне закона и навечно изгнанным с парагвайской земли как убийца родины и враг человечества» [12, р. 46]. Таким образом, в финале войны нормативная память о прошедших событиях была зафиксирована с позиции победившей стороны.

По прошествии года, 25 ноября 1870 г. была принята новая Конституция, текст которой в значительной степени был основан на принципах, взятых из Конституции Аргентины, а также из кодексов Испании и Бразилии. Нормативная память была зафиксирована в ст. 13: «Диктатура в Республике Парагвай аннулирована и неприемлема, и тот, кто к ней призывает, соглашается или подписывает, будет нести ответственность и наказан как позорный изменник родины» [13, р. 72]. Казалось, что оценка прошедшей войны уже дана, и ответственность сторон обозначена. Однако историческая память затрагивает более глубокие социальные пласты, осмысление войны только начиналось, а процесс развития культурной травмы находился в зачаточном состоянии.

Дискуссия осложнялась дихотомией свой/чужой, не соответствовавшей структурной сложности политических взглядов и траекториям судеб. На общественное восприятие влиял навязанный «дискурс победителей». Как следствие, навязанное «извне» обретало для национального самосознания черты негативного, а «внутренняя» трактовка, далеко не всегда объективная, воспринималась как «положительная». По мнению парагвайского историка Беатрис де Босио, Лопес действовал «не в одиночку, а в оборону страны от захватчиков было вовлечено все население. Нельзя было осудить Лопеса, не сделав того же и с тысячами людей, которые без малейшего сопротивления присоединились к армии» [14, р. 41]. Гибель Лопеса в бою при Серро-Кора героизировала его личность. Это создало противоречивый комплекс нарративов, где все участники и их мотивы связывались в цепь звеньями заведомо противоречащих друг другу установок. Важную роль в разговоре о смысле жертв и понесенных потерях, о мере ответственности и цене, заплаченной за несостоявшиеся геополитические амбиции, сыграла дискуссия, возникшая в 1902 г.

«Поколение 900» и дискуссия 1902 года

Общественной средой, в которой развивался дискурс об оценке и значении войны, стало заложившее фундамент парагвайской культуры «поколение 900». Его представители, увлеченные позитивизмом, погрузились в рефлексию болезненного прошлого страны. Характерный для той эпохи эссеистический подход к истории, сопряженный с проявлением собственной гражданской позиции, дал мощный толчок дискуссии о войне. Тот факт, что она состоялась через чуть более чем 30 лет после окончания последней, во многом поддерживает тезис о работе «травмы». Ослабевание силы воспоминаний непосредственных свидетелей тех событий создавало почву для формирования новых смысловых опор идентичности и попытки «забвения» спорных фактов.

Бурление интеллектуальной среды вышло в публичное пространство в виде спора, разразившего на страницах газет между молодым преподавателем истории, журналистом Хуаном Эмилиано О'Лири (1879—1969 гг.) и известным адвокатом и публицистом Сесилио Баэсом (1852—1941 гг.), политическим деятелем либерального направления2. Дискуссия длилась с октября 1902 г. по февраль 1903 г. «Диалог» начался с ответа О'Лири на более ранние тексты Баэса, в которых либеральный мыслитель объяснял терпимость парагвайского народа к авторитарным диктатурам [15]. Параг-вайцы, по мнению Баэса, «это — народ, кретинизированный светским деспотизмом и деморализованный тридцатилетним плохим правлением» [16, рр. 71, 79]. Эта «переписка» была первой публичной дискуссией, связанной с определением причин войны и ответственности за нее, и отразила важные черты трансформации оценки исторического прошлого, когда поколение непосредственных активных участников конфликта уже постепенно уходило со сцены. Спор стал полем формирования новых смыслов, отражающим симптомы нового этапа развития общества.

В дискуссии столкнулись два подхода к травматичному опыту — критически-рациональный и эмоциональный. Начало было положено публикациями в издании La Patria, принадлежавшем Энрике Солано Лопесу, сыну президента Лопеса и Элизы Линч. О’Лири, писавший тогда под псевдонимом Помпео Гонсалес, опубликовал серию из 26 статей под общим названием «Воспоминания о славе». Основным мотивом было героическое и славное прошлое, в котором «довоенное парагвайское общество процветало и жило счастливо до тех пор, пока ряд внешних, экзогенных причин не обрек его на «нынешнюю прострацию» [17].

Со страниц газеты El Cívico Баэс говорил с читателями о событиях 30-летней давности с позиции рацио. Он отмечал, что война стала результатом «системы тирании», которая брала начало еще в колониальной эпохе и окрепла во время правления Хосе Гаспара Родригеса де Франсии (1814—1840 гг.), Карлоса Антонио Лопеса (1842—1862 гг.) и Франсиско Солано Лопеса. В своих первых статьях Баэс давал критическую оценку диктаторам: «Что плохого в том, чтобы сказать, что деспотизм преследовал парагвайский народ, сводя на нет его моральный дух и политическое сознание?» [18, р. 99]. Выход из сложившейся ситуации он видел в признании этой истины и в развитии образования. Позицию Баэса отражали такие слова: «Война привела Парагвай к истреблению не только из-за действий Альянса, но и из-за поступков самого Лопеса. Деспоты всегда хотят казаться исполнителями национальной воли или служить интересам нации. Любой здравомыслящий человек поймет, что Лопес не должен был вмешиваться в уругвайско-бразильский конфликт или тем более провоцировать войну. Такова была развязка парагвайской тирании. Это была жертва целого народа. Страна была разорена и расчленена. Новое поколение должно исправить утраченное с помощью образования, трудом, через практику свободы, в конкуренции с иностранными силами, но прежде всего — через образование, чтобы человеческое стадо было заменено народом, осознающим свои права, что сделало бы невозможным возвращение всеобъемлющих и жестоких диктатур» [17].

В ответ О’Лири апеллировал к униженной гордости побежденных. Он обращался к эмоциям читателей, предлагая им героизированную версию прошлого и переключение ответственности на враждебные внешние силы. Обладая ярким литературным талантом, будущий «певец национальной славы» писал: «Шестьсот тысяч погибших в этой кровавой бойне парагвайцев оставили то, что переживет триумф победителей. То, что при сохранении культа родины и чувства человеческого достоинства, заставит мир открыться Парагваю. Поднимем же дух поколений на примере прошлого, увенчанного лаврами… Пусть дети знают, что нашему народу и тем, кто пал в Ятаи и трижды победил в Мбутуи, залил багряной кровью воды лагуны Йибера, удушил гордость портеньо в Курупайты, сражался в Бельяко, умер в Туюти, тем, кто победил в Саусе, кто, как лев бился в Корумба и погиб с мечом в руке в Серро-Кора, всем им ни в коей мере не были присущи нравственный апокалипсис, гражданская слабость и патриотическая холодность» [17]. В статьях, посвященных каждому ключевому эпизоду войны, О’Лири доказывал тезис о том, что именно действие внешних сил погрузило процветавшее парагвайское общество в прострацию. По мнению аргентинского историка Лилианы Бреззо, детально изучавшей печатное наследие О’Лири, «поражали эффективные риторические навыки молодого историка, способного представить поражения как незыблемую национальную славу» [17].

Объясняя свои мотивы, О’Лири отмечал желание вернуть родине утраченную гордость. Это требовало возвеличивания людей, которые подверглись критике либералов и, прежде всего, президента Лопеса. Однако в то время героизация диктатора не находила поддержку читателей. Благодаря относительной хронологической близости конфликта непосредственные участники и свидетели еще могли помнить о тех событиях, что затрудняло манипуляции. Сопротивляясь внешней (прежде всего аргентинской версии войны как борьбы цивилизации с тиранией), О’Лири создавал миф о процветающей стране и счастливой нации, которые были разрушены из-за неподчинения «британским интересам». Впоследствии идея о том, что Парагвай был одним из самых передовых государств континента, неоднократно повторялась ревизионистскими авторами. В поисках истоков процветающей нации, О’Лири и его сторонники превозносили фигуры трех диктаторов.

Итоги дискуссии были оценены по-разному. Часть читателей полагала, что она завершилась технической ничьей, другая отдавала первенство молодому журналисту. По мнению парагвайского историка Гидо Родригеса Алкала, сегодня «мы склонны рассматривать эти дебаты как противостояние фанатичного лописта и столь же фанатичного антилописта, что неверно. В то время ни один из двух оппонентов не установил, кто для него герой, а кто — антигерой. О’Лири считал Франсию тираном и не утверждал, что Лопес им не был… В то же самое время для Баэса Франсиа был не большим диктатором, чем его латиноамериканские современники, но именно ему страна обязана своей независимостью. Для него безоговорочным тираном был Ф.С.Лопес. Однако О’Лири отвечал Баэсу, что, слишком много критикуя Лопеса, тот игнорировал главные преступления, совершенные императором Бразилии (1831—1899 гг.) Педру II3 и президентом Аргентины Митре4. По мнению же Баэса, разрушителей было не два, а три: Педру II, Митре и Лопес» [19]. Однако героическая гибель людей несовместима в сознании с низкими целями правителей. И рациональный подход Баэса, признававший ответственность третьей стороны — Лопеса, а, следовательно, Парагвая, мог поставить вопрос о смысле страданий и жертв. «Если в своих статьях Баэс изложил ряд тем и идеологем, которые были навязаны уже в послевоенном поколении, то в случае с О'Лири, напротив, можно было наблюдать, скорее, реакцию на диктат победителей, доминировавших в парагвайской интеллектуальной элите. Реакцию, которая, в свою очередь, приведет к националистическому ревизионизму», — отмечала аргентинский исследователь Карла Бениш [16, р. 94].

4. Бартоломе Митре (1821—1906 гг.) — аргентинский политик-унитарий, президент Аргентины в 1862—1868 гг.

С позиции методологии культурной травмы мы видим, что в 1902—1903 гг. были сделаны «заявления» о травме. Спор более рельефно выделил «группы носителей» в виде поколения, выросшего после войны, а также востребованность именно мифа как способа обращения к прошлому.

Общественный отклик на мифологический нарратив О’Лири набирал силу. Парадоксально, что на тот момент оба участника дискуссии принадлежали к общему либеральному направлению. Время и внутриполитическая динамика способствовали упрощению аргументации, что, в некотором смысле, благоприятствовало О’Лири. Отойдя от либеральных позиций, он перешел в стан консервативной партии Colorado (Asociación Nacional Republicana — Partido Colorado, ANR-PC), под флагом которой объединялись сторонники Ф.С.Лопеса. «Быть лопистом — значит быть патриотом, а быть антилопистом — значит быть легионером», — писал он [19]. Постепенно образ маршала утверждался в качестве символа национального сопротивления внешним силам. Литературная эволюция вела к фактическому обожествлению образа маршала. В ключевом тексте Apostolado patriótico (1930 г.), венчавшем многолетние труды, О’Лири выступал за пересмотр оценок. Он отождествил Лопеса с «парагвайством» (paraguayidad) — специфической формой государственного национализма, характерного для латиноамериканских стран в XIX — начала XX вв. В его трактовке ассоциативный ряд выстраивался в показательную цепь утверждений: любовь к матери подобна любви к стране, а любовь к стране — это любовь к маршалу. В той далекой войне Парагвай был воплощен в одном человеке: «До и после войны Лопес был и остается Парагваем», — констатировал писатель [19].

Пересмотр оценок роли Парагвая в войне против Тройственного альянса в 1902—1936 гг. отразил происходившее в обществе преодоление смыслового сдвига, возникшего после 1870 г. Это был сдвиг в сторону мифологизации войны и вытеснения внутренних причин кризиса. Дискуссия 1902 г. была не спором ученых-историков, опиравшихся в ходе анализа на источники и документы, а являлась попыткой отразить исторический контекст через выборочную интерпретацию общих фактов, помноженных на опыт личных страданий и идеологические предпочтения. Эмоциональная составляющая оказалась сильнее, реальные факты, которые ложились в основу исторических исследований, были отодвинуты в сторону. Ввиду последующей общественной значимости спор сам стал историческим источником о процессе создания национального мифа. С этого периода разговор о последствиях Великой войны перешел в идеологическую плоскость.

Чакская война и пересмотр исторических оценок

Несмотря на длительный период правления либералов (1904—1936 гг.), попытки пересмотра оценок войны против Тройственного альянса и правления Ф.С.Лопеса, которые были даны в 1869 г., не прекращались. Однако ни публикация биографии маршала в 1920 г. в ознаменование 50-летней годовщины его гибели, ни внесение в 1926 г. в конгресс законопроекта об отмене законов, закреплявших оценку действий Лопеса, не имели успеха. Катализатором развития ревизионистского дискурса стала Чакская война (1932—1935 гг.). Победа Парагвая в самом кровопролитном противостоянии в Южной Америке в XX в. была достигнута ценой гигантского напряжения сил и благодаря личному мужеству участвовавших в нем людей. События, последовавшие за этой войной, открыли новый этап внутриполитического развития, для которого было характерно радикальное изменение роли военных. Триумф добавил новое звено в цепь исторической преемственности, в которой Парагвай смог отстоять свой суверенитет, а солдаты оказались достойными своих героических предков. В памяти остались образы героев Чако — пехотинцев в окопах в полупустынной саванне и шоферов, везущих воду на фронт. Но самоотверженный подвиг народа не стал новой отправной точкой для консолидации национальной идентичности.

Изменения, которые произошли в стране после войны в Чако, усилили разногласия между частью молодых боевых офицеров и либеральным правительством Эусебио Айялы (1932—1936 гг.). В результате вооруженного восстания 17 февраля 1936 г. к власти пришел полковник Рафаэль Франко (1936—1937 гг.) — один из героев прошедшей войны. Февральская революция обозначила дебют парагвайской армии на политической арене в качестве самостоятельного субъекта. Милитаризм был основан на моральной легитимности, которую армия присвоила себе после военного триумфа над Боливией, а победившие «вооруженные силы стали считать себя образцовой моделью социальной организации» [20].

Впоследствии идеолог революционного движения фебреристов Хуан Стефанич отмечал, что «идеологически восстание опиралось на три ведущие фигуры нации — Гаспара Родригеса де Франсия, Карлоса Анотнио Лопеса и Франсиско Солано Лопеса» [21, р. 248]. Заняв пост министра иностранных дел в правительстве Р.Франко, Х.Стефанич стал одним из инициаторов восстановления памяти маршала. В своей работе «Историческое восстановление Парагвая» он перечислял действия, предпринятые правительством: «1 марта 1936 г., в годовщину эпической смерти маршала Солано Лопеса, революционное правительство подписало столь давно назревший декрет об освобождении, которым отменялись все положения, продиктованные его врагами в попытке разломать железную солидарность между парагвайским народом и наиболее выдающимися защитниками его независимости» [21, р. 250]. Во второй статье указа маршал был объявлен «беспримерным национальным героем» (Héroe Nacional sin ejemplar). 14 сентября 1936 г. правительственным декретом все три диктатора XIX в. были объявлены «достойными прародителями нации». Тем же декретом церковь Пресвятой Богородицы, строительство которой было начато еще Ф.С.Лопесом, была переименована в Национальный пантеон героев. Останки маршала были найдены на полях Серро-Кора и с почестями внесены в Пантеон, ставший, по словам Стефанича, «храмом отечества» [21, р. 250]. Таким образом, в 1936 г. формирование нарратива, мифологизировавшего трех диктаторов и период их правления, было завершено, а оценка деятельности Лопеса, зафиксированная в документах 1869—1870 гг., денонсирована. Процесс развития культурной травмы вышел на новый этап — «рутинизации» нового смыслового наполнения мемориальных практик.

Февральская революция положила начало долгому периоду милитаризации страны. Череда авторитарных режимов, начавшаяся в 1936 г., завершилась военным переворотом 1954 г. и установлением самой продолжительной в истории Парагвая диктатуры Альфредо Стресснера (1954—1989 гг.). Миф о президенте Лопесе был успешно вписан в идеологическую канву авторитарного режима.

Закрепление нарратива и усиление авторитарного режима

С 1936 г. в Парагвае начала закрепляться новая трактовка официальной истории Великой войны. Она основывалась как на возвеличивании военных героев, так и на забвении периода либеральных правительств. Авторитарный национализм выделял двух врагов: либерализм и коммунизм, превращая их в исторических врагов нации [22, р. 179]. В 1942 г. диктатор Ихинио Мориниго (1940—1948 гг.) объявил своим указом Либеральную партию вне закона.

После этапа конструирования новых смыслов начался период, названный Дж.Александером «рутинизацией травмы». Репрезентации травмы начали постепенно закрепляться в памятниках и ритуалах [10, с. 34]. Официальная реабилитация маршала Лопеса постепенно набирала силу: в 1941 г. в Асунсьоне проспект Колумбии был переименован в проспект маршала Лопеса, изображения последнего начали появляться на почтовых марках, а в 1948 г. впервые официально была отмечена годовщина со дня его рождения, и по этому случаю состоялась «неделя маршала Лопеса» [17].

Закрепление нового исторического подхода проходило и в системе образования. В школах вводились правила, предотвращающие инакомыслие и критику истории. В 1947 г., после гражданской войны, правительство Мориниго провело чистку учителей, уволив тех, кто был связан с франкизмом (фебреризмом), коммунизмом и либерализмом, и заменило их учителями — последователями партии ANR-PC. В системе образования говорили о «дератизации» («изведении крыс» — «освобождении» от либеральной идеологии) [23]. Впоследствии в 1978 г. А.Стресснер заявил перед Национальным конгрессом, что «школы и коллежи стали храмами, где молодежь обретает элементы дисциплины, знаний и, прежде всего, любви к родине и ее героям, с помощью которых должно строиться счастливое будущее нации» [23]. Отход от этих постулатов в сфере образования начался лишь в демократический период с постепенной отменой норм, принятых при авторитарных правительствах.

Герой общественной дискуссии 1902 г. Х.О’Лири в конце 40-х годов стал одним из самых влиятельных идеологических деятелей страны. Его усилия были оценены властью. В 1955 г. после официального вступления А.Стресснера в должность президента в Асунсьоне открыли бюст О’Лири. На этом мероприятии сам увековеченный герой отметил, что он «выполнил великую социальную миссию историка, ответственного за оправдание возмущенного народа. Ибо победители мистифицировали историю, будто было недостаточно унижения побежденного, чтобы оправдать себя» [17]. Излагаемые концепции того времени уже имели мало общего с реальными историческими исследованиями и антропологической фиксацией воспоминаний о прошлом. В идеологической конструкции О'Лири ключевые правители страны были наделены титулами: Г.Родригес де Франсия стал «основателем» (fundador) родины, К.А.Лопес — «строителем» (constructor) современной страны, маршал Ф.С.Лопес назван «величайшим героем» (máximo héroe) государства, генерал Бернардино Кабальеро5 стал «возродителем» (reconstructor) разрушенной войной родины. Цепочка заканчивалась генералом А.Стресснером, который становился «вторым возродителем» (segundo reconstructor) родины, разрушенной предшествующими анархическими либеральными правительствами [24]. Символический статус Стресснера был дополнен определением «единственный лидер» (único líder). Продолжительная диктатура позволила закрепить этот образ. В 1950-х годах О’Лири расширил хронологическую протяженность своей концепции, где Стресснер становился преемником силы морального духа Лопеса. В открытом письме, адресованном диктатору и опубликованном в асунсьонской газете El País, он призвал почитать «Отца, Сына и Святого Духа нашей патриотической Троицы: доктора Франсию, патриарха нашего прогресса [К.А.Лопеса] и мученика нашего суверенитета [маршал Лопеса]». Обращаясь к своему современнику, он добавил: «Вы были и являетесь продолжением конструктивной работы трех великих, которые выковали вчерашний Парагвай» [19]. Так, в пределах одной страны «стресснеризм обрел мессианское измерение, став продолжением дела диктаторов XIX в., прерванного либеральным «легионаризмом», — констатировал парагвайский историк Давид Веласкес [23].

В историческом нарративе, оформившемся в 1936 г., Парагвай выступал в роли жертвы внешних сил. Поражение в войне обрело формы рессентимента, зависимости от ценностного сравнения с доминирующим внешним субъектом [25, с. 26]. Во время диктатуры А.Стресснера эта линия была доведена до логического конца, когда именно верховный руководитель позиционировался как единственный защитник народа от внешних угроз, подчеркивая преемственность трем диктаторам прошлого.

Современный олиризм. Состояние и перспективы

Пройдя все этапы развития культурной травмы, нарратив о Великой войне стал объединяющей конструкцией «воображаемого сообщества». Это сыграло свою роль в сохранении политической преемственности партии ANR–PC в процессе демократизации режима [26]. В настоящее время в Парагвае происходят процессы демократической трансформации, под воз-действием которой постепенно ослабевает связь исторического мифа с идеологическими потребностями. Тем не менее, как отмечали современные парагвайские историки, система образования продолжает воспроизводить в школе версию О’Лири. Вопрос о переходе к научно обоснованному анализу событий полуторавековой давности звучит все чаще. Однако попытки вести критический разговор о личности Ф.С.Лопеса вызывают яростное отторжение части общества. Показателен пример театральной постановки пьесы Анунсио Галеано «Безумия маршала» (Las Locuras del Mariscal) в Асунсьоне в 2019 г. Эта пьеса — о персонаже, дававшем уличные представления на одном из проспектов Асунсьона. Он «всегда был одет в военную форму и использовал клоунаду, чтобы показать безумие войн» [27]. Тем не менее «в социальных сетях была проведена яростная патриотическая кампания, которая привела к приостановке премьеры», режиссеру угрожали смертью. «Возмущенный патриот написал в Facebook, что он побил бы любого, оскорбившего его мать, и поступит так же с тем, кто оскорбляет маршала Лопеса. Это — олиризм наших дней», — отмечал Г.Родригес Алкала [19]. Данный пример иллюстрирует и механизм воспроизводства текстовых элементов исторического мифа, и взрывоопасность вопроса. Речь идет не столько о нежелании говорить об объективных фактах языком современного искусства, сколько о страхе разрушить привычную картину мира и устоявшиеся оценки.

Проведенный анализ показал, что методология memory studies обогащает исследовательский инструментарий и позволяет найти новые грани анализа исторической и политической реальности. Использование методологии изучения культурной травмы позволило рассматривать сложившееся в Парагвае представление о войне против Тройственного альянса как процесс формирования национальной мифологии, а также снять споры о достоверности исторических фактов и сфокусировать взгляд на социальной роли укоренившихся оценок. Кроме того, благодаря выбранной методологии удалось выделить этапы формирования нарратива — от заявления о противоречиях в социальной реальности до «рутинизации» новых смысловых конструктов. Это дало возможность по-новому посмотреть на феномен «парагвайского ревизионизма» — не столько с позиции соответствия объективному научному знанию, а как на механизм работы культурной травмы. Сформировавшийся с 1936 г. нарратив лег в основу идеологического обоснования правления авторитарных режимов, однако за три десятилетия демократического развития концепция постепенно утрачивает актуальность. Важным итогом исследования является констатация сложности прямого демонтажа сложившейся идеологической конструкции, который может привести к разрушению устоявшихся представлений и картины мира.

Библиография

- 1. Telesca I. La población en Paraguay tras la guerra. Última Hora, 31.10.2015. Available at: https://www.ultimahora.com/la-poblacion-paraguay-la-guerra-n943084.html (accessed 17.08.2020).

- 2. La población de Paraguay. Asunción, CPES - CICRED, 1974, 198 p.

- 3. Ле Гофф Ж. История и память. М., Российская политическая энциклопедия, 2013, 303 с.

- 4. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., Новое издательство, 2007, 348 с.

- 5. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память, Неприкосновенный запас, М., 2005, № 2, сс. 8-27.

- 6. Сафронова Ю.А. Историческая память: введение. СПб., Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020, 224 с.

- 7. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., Языки славянской культуры, 2004, 368 с.

- 8. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., Новое литературное обозрение, 2014, 328 с.

- 9. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001, 286 с.

- 10. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность, Социологический журнал, М., 2012, № 3, сс. 6-40.

- 11. Хобсбаум Э. Изобретение традиций. Вестник Евразии, М., 2000, №1, сс. 47-62.

- 12. Pusineri A. Las luchas politico-democraticas atraves de la prensa y la convencion nacional constituyente de 1870, Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, Maringá, 2005, vol. 9, N 2, pp. 37-65. Available at: https://www.redalyc.org/pdf/3055/305526442002.pdf (accessed 17.08.2020).

- 13. Mariñaz Otero L. Las constituciónes del Paraguay. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de cooperación, 1978, 280 p.

- 14. González de Bosio B. La Legión Paraguaya. Asunción, 2014, 149 p. Available at: http://www.corredordelasideas.org/docs/ppt/legion_paraguaya.pdf (accessed 19.02.2021).

- 15. Báez C., O'Leary J.E. Polémica sobre la Historia del Paraguay. Asunción, Tiempo de Historia, 2011, 472 p.

- 16. Benisz C.D. El campo intelectual del post-stronismo: las polémicas entre Augusto Roa Bastos y la intelectualidad liberal. Rosirio, Universidad Nacional de Rosario, 2016, 343 p.

- 17. Brezzo L.M. El historiador y el general: imposiciones y disensos en torno a la interpretación pública de la historia en Paraguay. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Paris, 2014. Available at: https://journals.openedition.org/nuevomundo/67479 (accessed 19.02.2021).

- 18. Langa Pizarro M.M. Guido Rodríguez Alcalá en el contexto de la narrativa histórica paraguaya. Alicante, Universidad de Alicante, 2001, 445 p.

- 19. Rodríguez Alcalá G. La sombra de O’Leary. ABC Color, 19.06. 2019.

- 20. Velázquez Seiferheld D. La herencia autoritaria en la educación paraguaya. La Nación. 02.02.2020. Available at: https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2020/02/02/la-herencia-autoritaria-en-la-educacion-paraguaya/?fbclid=IwAR1lqxXDEXUdZvuFbk5w6cm BcNjJGdtDOh5YErGayBvb7bYHLVdKxVFivQ (accessed 22.02.2021).

- 21. Caballero Campos H. El nacionalismo en el Paraguay. La labor historiográfica de Juan Stefanich. Actas digitales del XXXII Encuentro de Geo historia Regional, Resistencia, IIGHI, 2013, рр. 243-258. Available at: http://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/ 925/IIGHI_EGHR_2012_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (accessed 23.12.2020).

- 22. Jeifets V., Jeifets L. The Comintern and the Communist Party of Paraguay, a Permanent Disagreement, Izquierdas, 2019, t. 45, pp. 160-184.

- 23. Velázquez D. Educación, memoria y autoritarismo – Historia y memoria del Stronismo en la educación paraguaya (1989–2019). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 24.02.2020. Available at: https://journals.openedition.org/nuevomundo/79615 (accessed 17.08.2020).

- 24. Acosta Garbarino A. Las herencias de Stroessner. Ultima Hora, 04.05.2014. Available at: https://www.ultimahora.com/las-herencias-stroessner-n791685.html (accessed 17.08.2020).

- 25. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., Наука, Университетская книга, 1999. 233 с.

- 26. Кудеярова Н.Ю. Парагвай: демократический транзит без передачи власти. Латиноамериканский исторический альманах, 2019, № 24, с. 188-210.

- 27. Polémica por la obra de teatro “Las Locuras del Mariscal”. La Nación, 14.06.2019. Available at: https://www.lanacion.com.py/espectaculo_edicion_impresa/2019/06/14/polemica-por-la-obra-de-teatro-las-locuras-del-mariscal/ (accessed 18.08.2020).