- Код статьи

- S0044748X0013681-8-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0013681-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 3

- Страницы

- 79-102

- Аннотация

В статье рассматривается процесс подготовки, заключения и реализации испано-португальского договора 1750 г. по делимитации своих заморских владений в Восточном и Западном полушариях. Особое внимание уделено картографо-топографическому обеспечению переговорного процесса и демаркационных мероприятий на основе астрономо-геодезических работ, выполненных европейскими специалистами и российским морским штурманом Нестером Гавриловичем Рубцовым в ходе Первой русской научной экспедиции в Бразилию в 1821—1829 гг.

- Ключевые слова

- Южная Америка, разграничение испано-португальских владений, Договор Тордесильяс 1494 г., Мадридский договор 1750 г., демаркационный процесс, знак Жауру, Н.Г. Рубцов

- Дата публикации

- 04.03.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 24

- Всего просмотров

- 2772

Система Утрехтских мирных договоров 1713—1715 гг., подписанных Францией и Испанией, с одной стороны, и их противниками в войне за Испанское наследство (1701—1714 гг.) Англией, Голландией, Португалией, Пруссией и Савойей — с другой, урегулировавшая на период до войны за Австрийское наследство (1740—1748 гг.) территориальные споры и вопросы престолонаследия в Европе, оказала одновременно влияние и на решение проблем разграничения заокеанских владений ведущих европейских держав [1, c. 354; 2, рр. 84-86]. Так, в соответствии с франко-португальским договором от 11 апреля 1713 г. за Португалией закреплялись территории на северном берегу реки Амазонки и устанавливалась граница между французской Гвианой и португальской Бразилией по реке Ойяпок. По испано-португальскому договору от 6 февраля 1715 г. Португалии возвращался район Сакраменто (современный Уругвай) на северном берегу реки Ла-Плата [3, кол. 910; 4, р. 229]. Таким образом, в результате Утрехтских соглашений Франция и Испания под давлением Англии и ее союзников были вынуждены пойти на частичные уступки и, получив взамен временное урегулирование территориальных споров с Португалией, утратили часть своего влияния на севере и юге Бразилии.

В западных же районах отмеченной выше португальской колонии продолжала формально действовать не обозначенная на местности линия разграничения, предусмотренная Тордесильяским договором 1494 г. Названная в нем «прямой линией от полюса до полюса, то есть от полюса арктического до полюса антарктического с севера на юг, в 370 лигах к западу от островов Зеленого Мыса», она, вследствие неопределенности формулировки, явилась первопричиной возникновения территориальных споров между Испанией и Португалией, переросших к середине XVIII в. в серьезные геополитические противоречия [5, рр. 85, 88; 6, р. 78]. Их урегулирование потребовало делимитации границ колониальных зон в рамках нового соглашения, заменяющего договор 1494 г.

В этой связи целями данного исследования являются освещение политико-дипломатического процесса по подготовке, заключению и реализации Мадридского договора 1750 г., относительно мало упоминаемого в отечественных источниках, а также показ на его примере роли и значения картографо-топографического обеспечения в переговорном процессе и в ходе демаркационных мероприятий.

Предпосылки к делимитации линий раздела и подготовка к переговорам по заключению нового соглашения

Линия Тордесильяс, нарушенная Испанией в Восточном полушарии в результате установления контроля за Молуккскими островами, и Португалией — в Южной Америке вследствие экспансии на северный берег Ла-Платы, в Амазонию и бассейн реки Парагвай, к первой половине XVIII в. полностью утратила свое практическое значение как граница колониальных зон этих государств. Это обстоятельство стало главной причиной возникновения заинтересованности Испании и Португалии в полном отказе от договора 1494 г. и в подписании нового соглашения о делимитации их заморских владений, прежде всего в Южной Америке.

Дополнительным фактором, оказавшим влияние на позицию Португалии, явилась возрастающая трудность в дальнейшей маскировке происходящей экспансии в испанскую зону путем преднамеренного искажения карт региона. Такие действия предпринимались в рамках организованной в первые же годы XVI в. специальной государственной программы по разработке картографических материалов, показывающих отдельные участки атлантического побережья Южной Америки в выгодном для португальской короны свете, то есть несколько ближе к африканскому континенту [7, р. 426; 8, р. 146]. Это позволяло расширить португальскую зону, формально оставляя линию Тордесильяс в положении, соответствующем договору 1494 г. Доказательством такого подхода могут служить карты, составленные в Португалии или в других странах (но на основе португальских данных) в первое десятилетие XVI в., на которых береговая черта Бразилии, уходящая на юго-запад от нынешнего г. Рио-де-Жанейро, преднамеренно изображалась восточнее своего фактического положения. Это создавало впечатление о расположении ее южных участков (особенно вблизи устья Ла-Платы) к востоку от линии Тордесильяс, то есть в португальской зоне [8, р. 210; 9, рр. 12-14;10, р. 161]. Вышеуказанная программа была окружена завесой глубокой тайны; все картографические материалы были строго засекречены [11, p. 333, 335, 355; 12, pр. 227-229]. При этом в 1504 г. в Лиссабоне в действие был введен специальный королевский указ, запрещавший под страхом сурового уголовного преследования несанкционированное изготовление и распространение за пределами страны навигационных карт и земных глобусов [13, p. 406; 12, pр. 227-229].

В результате подобных действий португальской короне удалось создать необходимый для себя политико-дипломатический фон в отношении оккупированных территорий, находившихся в относительной близости от линии Тордесильяс. В последовавший же период, с проникновением на значительные расстояния в Амазонию и бассейн реки Парагвай, применение такой маскировки стало невозможным, и португальской короне не оставалось другого выбора, кроме как инициировать переговоры с Испанией в целях установления новых границ колониальных зон, причем по природным линия раздела.

Существенную роль в активизации усилий Португалии в этом направлении сыграл политико-дипломатический скандал, разразившийся в Европе после презентации в 1720 г. в парижской Академии наук первой, как считалось, «научной» карты мира, составленной главным королевским географом Франции Гийомом Делилем, на которой южноамериканский континент был привязан астрономическими методами к общеземной системе географических координат. При рассмотрении карты стало совершенно очевидно, что и колония Сакраменто, и весь бассейн Амазонки и, тем более, районы в эстуарии реки Парагвай находятся к западу от линии Тордесильяс и таким образом являются собственностью испанской короны [7, р. 428; 8, р. 218]. В результате Португалия была выставлена в глазах мировой общественности в качестве «узурпатора» не принадлежащих ей территорий (илл. 1).

Крупный португальский дипломат Луиш да Кунья (участник переговоров в Утрехте в 1712—1715 гг.), находившийся в то время в Париже, немедленно сообщил о произошедшем в Лиссабон и отправил туда соответствующие материалы, которые попали на рассмотрение к Алешандри Гузману, уроженцу г. Сантос (Бразилия) и одному из наиболее влиятельных чиновников в администрации короля Жуана V (1706—1750 гг.)*. Ознакомившись с поступившими от Л.да Куньи материалами и осознав опасность, которую карта Г.Делиля представляла для международного престижа Португалии, А.Гузман немедленно начал действовать, сосредоточившись на двух основных взаимосвязанных направлениях, предусматривавших следующее:

- усовершенствование системы геодезических знаний в Португалии (в середине XVIII в. ставшей заметно отставать от уровня, достигнутого во Франции); поиск квалифицированных специалистов, способных разработать картографические материалы, в том числе по Южной Америке, доказывающие правомерность португальских территориальных притязаний и целесообразность установления колониальных границ по природным линиям раздела;

- создание условий и картографической базы для заключения ново-го испано-португальско-го соглашения о разграничении своих заморских владений, заменяющего Договор Тордесильяс 1494 г.

Илл. 1. Guillaume De l’Isle. Карта американского континента Carte d’Amerique, 1722.

Гузман организовал приглашение в Португалию для работы в местных университетах некоторым квалифицированным астрономам и геодезистам (главным образом из Италии) и в 1730 г. направил в Бразилию одного из них — священника Общества Иисуса Доминика Капаччи в сопровождении португальского иезуита Диого Соариша для выполнения картографической съемки с использованием астрономических способов определения координат наземных пунктов [14, p. 14; 15, p. 164].

В период с 1730 по 1748 г. эти специалисты, называемые в исторических источниках padres matemáticos («отцы-математики»), основали в Рио-де-Жанейро обсерваторию и довольно точно определили ее координаты. Затем, используя это место в качестве опорного, они привязали к нему сеть из 197 пунктов, координаты которых также были определены астрономическими способами. Это позволило составить весьма подробные карты южных и центральных районов нынешней Бразилии, долготы на которых отсчитывались от обсерватории в Рио-де-Жанейро с тем, чтобы не акцентировать фактическое отстояние этих территорий от Парижского меридиана или от острова Ферро (использовавшихся большинством европейских картографов в качестве начальных линий отсчета) [15, р. 165].

Тем временем в целях изложения возможной позиции Португалии по вопросам территориальных разграничений в Америке Гузман в 1736 г. составил специальный доклад на французском языке для распространения в Европе. Это было сделано для того, чтобы выяснить реакцию европейских держав на предлагаемый в документе вариант пересмотра границ колониальных владений на основе принципа римского права utis possidetis, означающего «приобретение права на территорию тем субъектом, который на ней уже находится». Важное значение имели содержавшиеся в документе положения о необходимости отказа от линии Тордесильяс, пересмотра границ раздела по всему периметру их протяженности (а не отдельных участков), а также о возможности обмена отдельными территориями [16, р. 445; 8, р. 226].

В этот же период Л.да Кунья, возможно, опираясь на вариант разграничения, предложенный Гузманом, изложил свое видение «идеальных» границ в Южной Америке, заключающееся в том, что на севере линия раздела должна проходить по реке Ойяпок, на юге — по бассейну Ла-Платы и на западе — по руслу реки Парагвай и линиям, соединяющим ее истоки с Мадейрой [8, р. 188; 17, р. 74; 18]. Кроме того, он заказал известному французскому географу Жану Батисту Бургиньону де Анвилю новую карту Южной Америки, чтобы использовать ее в ходе предстоящих переговоров по вопросам разграничения колониальных зон на этом континенте [19, рр. 274-276; 16, р. 449].

Невольно возникает вопрос: а что же делала все это время Испания, которая после публикации карты Г.Делиля превратилась в глазах всей Европы в «жертву португальского экспансионизма»? Как оказалось, практически ничего — ни в сфере дипломатических усилий, ни в области картографии [8, р. 219].

Начало переговорного процесса и заключение договора

Примерно на рубеже 1745—1746 гг. уровень подготовки португальцев к проведению переговоров с Испанией по вопросу раздела владений в Южной Америке был уже достаточным для того, чтобы направить в Мадрид соответствующие предложения. Необходимый предлог и удобный случай для этого появились в июне 1746 г., когда на испанский престол взошел Фердинанд VI (1746—1759 гг.), женатый на дочери португальского короля Жуана V принцессе Марии Барбаре де Браганса. В условиях сразу же начавшихся при мадридском дворе интриг посол Португалии в Испании виконт Вила-Нова-ди-Сервейра сумел убедить новую королеву, оказывавшую сильное влияние на Фердинанда VI, в необходимости назначить на пост государственного секретаря Хосе де Карбахаля-и-Ланкастера вместо откровенно антипортугальски настроенного маркиза де Вильяриаса.

Назначение Х. де Карбахаля-и-Ланкастера позволило уже в начале 1747 г. приступить к переговорам, которые, однако, проходили довольно трудно. Уже на первом этапе обозначилась принципиальная и безоговорочная позиция Испании, заключавшаяся в стремлении закрепить за собой Филиппины в Азии и весь эстуарий Ла-Платы в Южной Америке, с восстановлением испанского контроля за северным берегом этой реки и расположенной на нем колонией Сакраменто. Понимая, что для достижения компромисса эти требования испанской стороны придется в любом случае удовлетворить, Гузман, по-видимому, пришел к мнению о необходимости увязать такую уступку с предоставлением Португалии дополнительных территорий в испанской зоне, в том числе компенсирующих утрату колонии Сакраменто. Для решения этих вопросов необходимы были соответствующие картографические материалы, причем с уже обозначенной на них разделительной линией по всей ее протяженности, удовлетворяющей требованиям и интересам обеих сторон. И такие материалы стали сразу же готовиться в Лиссабоне под наблюдением Гузмана с учетом результатов работ, выполненных в Бразилии «отцами-математиками», а также рядом других специалистов [15, р. 165].

И здесь едва не произошел серьезный сбой, вызванный тем, что Л.да Кунья, получив от Ж.Б.Бургиньон де Анвиля в 1747 г. предварительный экземпляр заказанной ему карты Южной Америки, выслал ее из Парижа прямо в португальское посольство в Мадриде для использования в ходе переговоров*. Узнав об этом, Гузман срочно отправил собственноручное указание послу c требованием не показывать испанской стороне никаких карт до тех пор, пока из Лиссабона не поступит «карта, на которой обозначенные границы будут соответствовать подлинным интересам короны (португальской. — Г.П.)». В декабре 1748 г. Вила-Нова-ди-Сервейра был уведомлен о том, что «обещанная генеральная карта, на которой будет изображено все необходимое, пока не закончена…» [19, р. 276]. Поскольку, из-за образовавшейся в Лиссабоне задержки с составлением обещанной карты, переговоры, и так уже длившиеся несколько лет, существенно затягивались, работы были ускорены, и 8 февраля 1749 г. подготовленные материалы были отправлены в Мадрид.

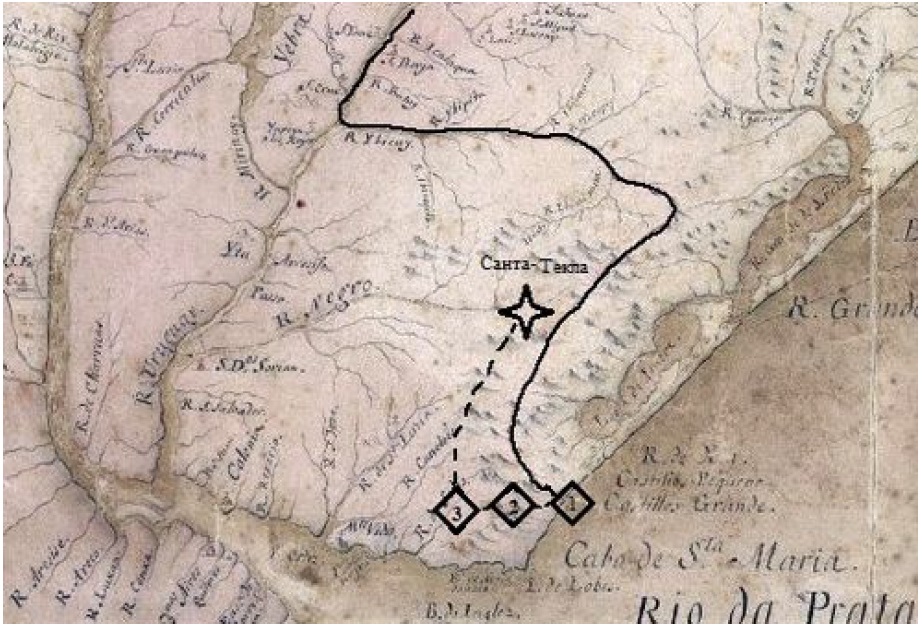

Материалы состояли из двух экземпляров генеральной карты южноамериканского континента, предназначенных для каждой из сторон, с нанесенной на них красным цветом разграничительной линией по всему ее периметру. Неофициально оригинал карты и сделанные с нее копии назывались Mapas das Cortes, причем копии, снятые в 1749 г. и отправленные в Мадрид, получили условное название Mapas das Cortes primitivas. Поступившие карты существенно ускорили процесс переговоров, в результате чего уже в мае 1749 г. практически вся разграничительная линия (за исключением ее самого южного участка) была согласована сторонами, причем в соответствии с вариантом, обозначенным на Mapas das Cortes primitivas. Оставалось определиться только с тем, как проводить будущую границу в районе нынешнего бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Поскольку португальская сторона имела в виду обменять колонию Сакраменто на расположенный к северу от нее район иезуитских поселений на восточном берегу реки Уругвай, называемый Siete pueblos de las Missiones orientales, на Mapas das Cortes primitivas, линия раздела была показана Гузманом как проходящая от Кастильос-Грандес (на атлантическом побережье) по водоразделу до истоков р. Ибикуй и затем вдоль ее русла до впадения в р. Уругвай.

Илл. 2. Карта-схема расположения линии раздела колониальных владений Испании и Португалии в Южной Америке, образовавшейся в результате реализации Мадридского договора 1750 г.

Окончательное согласование этого и других вопросов заняло все второе полугодие 1749 г., по завершении которого договор был подготовлен к подписанию. Соответствующая церемония состоялась 13 января 1750 г. в Мадриде с участием виконта Вила-Нова-ди-Сервейра и Х.де Карбахаля-и-Ланкастера. Ратификация договора монархами Португалии и Испании произошла 26 января и 8 февраля того же года, соответственно (илл. 2).

Хотя Испания и добилась главной цели, заключавшейся в окончательном закреплении за собой островов в Юго-Восточной Азии и установлении эксклюзивного контроля за эстуарием Ла-Платы, подписанный договор стал крупнейшим успехом Португалии, легализовавшей оккупированные в ходе экспансии районы Южной Америки и увеличившей тем самым свою колониальную зону на континенте почти в три раза. Решающую роль в этом сыграло картографическое обеспечение переговорного процесса и, прежде всего, разработанные под руководством Гузмана Mapas das Cortes. В результате этого практически вся обозначенная на картах линия раздела, предложенная испанской стороне, была ею в конечном итоге одобрена, в чем немаловажную роль сыграли психологические факторы.

К числу указанных выше факторов следует, прежде всего, отнести эффект, достигнутый за счет искусственного смещения показанных на картах центральных районов южноамериканского континента и отклонения русла реки Парагвай в восточном направлении, что зрительно уменьшало зону, переходящую под контроль Португалии, и создавало впечатление об относительной незначительности размеров уступаемых Испанией территорий. Конкретным подтверждением этого может служить, например, значительное искажение, допущенное португальскими картографами в отношении г. Куйябы, показанного на карте с долготой, соответствующей меридиану, проходящему чуть западнее г. Белена (штат Пара), то есть почти по линии Тордесильяс. Поскольку фактически Куйяба находится значительно западнее этого меридиана (примерно на 8 градусов долготы), искажение в линейном выражении составило около 850 км, искусственно приближая город к линии Тордесильяс на это расстояние и создавая тем самым ложное представление о реальных размерах занятой Португалией территории.

Естественно, возникает вопрос о том, заметили ли испанские представители на переговорах вышеуказанные искажения или хотя бы часть из них? Ведь достаточно было, например, сравнить Mapas das Cortes с картой, составленной Делилем, чтобы увидеть значительные несоответствия между ними. Но, кажется, этого не произошло — то ли, как отмечалось выше, вследствие низкой картографической культуры в Испании того периода, то ли по каким-либо иным причинам*. Несомненную роль сыграло стремление испанской короны, относительно быстро решившей в свою пользу основные вопросы о принадлежности Филиппин и контроле за эстуарием Ла-Платы, закрепить этот успех путем мирного урегулирования других, менее значимых для нее, территориальных проблем в Южной Америке.

Демаркационные мероприятия

Началом практической реализации Мадридского договора можно считать заключение 17 января 1751 г. испано-португальского соглашения по техническим вопросам обозначения новых линий раздела колониальных владений в Южной Америке. Согласно документу, состоявшему из 37 статей и нескольких приложений, предусматривалось создание двух Смешанных комиссий высокого уровня («Север» и «Юг»). В рамках этих комиссий должны были быть сформированы демаркационные партии (по три в каждой комиссии), предназначенные для совместной рекогносцировки местности, установки пограничных знаков и составления отчетных материалов, основным из которых являлся совместно ведущийся ежедневный дневник. Таким образом, вся граница между испанскими и португальскими владениями была разделена на шесть участков, три из которых (расположенные южнее места впадения реки Жауру в Парагвай) относились к Южной комиссии, а остальные — к Северной [22, рр. 195-197].

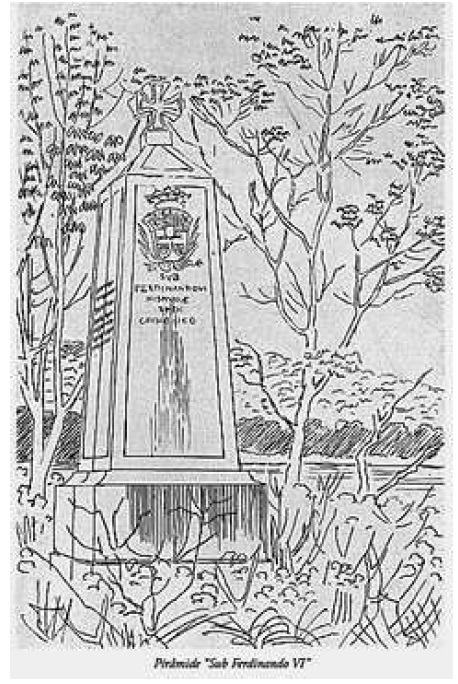

5 октября 1752 г. к побережью современного Уругвая в районе Кастильос-Грандес прибыл корабль, доставивший из Португалии четыре пограничных знака, изготовленных из известняка в форме четырехгранной пирамиды высотой около 2 м. Увенчанные христианским крестом и украшенные государственными символами Испании и Португалии с надписями на латинском языке они условно назывались опорными (marcos principales) и предназначались для обозначения границ на наиболее ответственных участках: на юге — вблизи колонии Сакраменто и на севере — у места впадения реки Жауру в Парагвай.

Первый из этих знаков был установлен уже 19 октября 1752 г. силами 1-й демаркационной партии Южной комиссии на побережье Атлантического океана недалеко от места разгрузки (в настоящее время Пунта-дель-Дьябло, департамент Роча, Уругвай). Грань пирамиды с изображением герба португальского монарха была ориентирована при этом на север, а противоположная — на юг, наглядно демонстрируя, где располагаются португальские и испанские владения, соответственно [22, р. 197; 23, р. 66] (илл. 3).

Второй, идентичный по форме и размерам знак был поставлен 27 ноября 1752 г. на холме Серро-де-Индия-Муэрта (нынешний департамент Роча), а третий — 8 января 1753 г. в Сьерра-де-Карапе, недалеко от современного населенного пункта Вилья-Серрана (департамент Лавальеха) и примерно на 50 км западнее разграничительной линии, показанной на Mapa das Cortes*.

После установки третьего знака демаркационная партия направилась, в соответствии с разделительной линией, на Mapa das Cortes в северо-восточном направлении и 27 февраля 1753 г. в верховьях р. Риу-Негру достигла миссии испанских иезуитов Санта-Текла с координатами 31°15′50″ ю.ш. и 54°05′25″ з.д. Встретив там серьезное сопротивление со стороны местных индейцев-гуарани, не пожелавших переходить под контроль португальских властей или покинуть эту территорию, испанская часть демаркационной партии возвратилась в Монтевидео, а португальцы убыли в колонию Сакраменто [24, рр. 4-5] (илл. 4).

Предпринятые испанскими колониальными властями попытки мирно урегулировать ситуацию не привели к положительным результатам, в связи с чем было принято решение прибегнуть к военной силе. Вследствие этого в районе Siete pueblos de las Misiones orientales, предназначенном для передачи Португалии, начались масштабные боевые действия с участием войск, специально прибывших из Испании. К середине 1756 г. эти операции завершились изгнанием индейцев и эвакуацией иезуитских миссий. Это позволило продолжить демаркационные работы, которые, однако, в 1758 г. окончательно прекратились вследствие значительных разногласий, возникших у сторон по вопросу об установлении границ в верховьях реки Ибикуй [26, рр. 43-92].

Илл. 3. Пограничный знак «Marco de los Reyes» на Сторожевой площади г. Мальдонадо (Уругвай), первоначально установленный в Sierra de Carapé в январе 1753 г. 1-й демаркационной партией Южной комиссии

Более удачно сложилась деятельность 2-й демаркационной партии Южной комиссии, которая сумела относительно быстро и качественно выполнить весь объем запланированных работ в верхнем русле р. Уругвай к северу от места впадения в нее реки Ибикуй. Об этом свидетельствует довольно высокое качество составленной в ходе демаркационных мероприятий карты, на которой линии раздела нанесены по обе стороны русел рек Ибикуй, Уругвай, Пепири, Гуасу, Сан-Антонио, Игуасу и Парана (в верхнем течении) [27, р. 23].

На карте не было указано никаких пограничных знаков, что говорит о том, что они, возможно, просто не устанавливались, поскольку почти вся разграничительная линия на участке работ 2-й партии достаточно четко обозначалась руслами рек. Кроме того, определенную роль могли сыграть трудности, связанные с необходимостью изготовления довольно большого количества таких знаков. Лишь в марте 1759 г. в верховьях реки Пепири, там, где начинался относительно короткий сухопутный участок на водоразделе Уругвая и притоков Параны, был установлен знак из деревянных столбов, высотой около 5 м, увенчанный крестом [27, р. 13; 25, р. 188].

Чрезвычайно трудная и ответственная задача была возложена на 3-ю демаркационную партию Южной комиссии, которой предстояло проследовать на север против течения по малоизученному нижнему и среднему руслу р. Парагвай до места впадения в нее р. Жауру. Там планировалось установить опорный пограничный знак (четвертый из числа доставленных из Лиссабона в октябре 1752 г.), обладавший значительным весом. Поэтому для транспортировки он был разобран на четыре части. Поскольку в ходе предстоявших демаркационных работ предполагалось выполнить топографическую съемку местности и составить отчетные картографические материалы, в состав партии были включены квалифицированные специалисты соответствующего профиля. Так, начальником (комиссаром) партии с португальской стороны был назначен военный топограф Жозе Кустодио де Са-и-Фария, а астрономом (космографом) — специально приглашенный на службу в Португалию известный итальянский специалист Мигель Сиера. С испанской стороны на соответствующих должностях были утверждены морские офицеры, прошедшие подготовку в астрономической обсерватории в Кадисе, — капитан второго ранга Мануэль Антонио де Флорес (в будущем испанский наместник в Новой Гранаде и в Мексике) и лейтенант Атанасио Варанда. Среди испанцев, в партии находился также священник-иезуит Хосе Кирога, исполнявший функции капеллана и одновременно участвовавший в астрономо-геодезических работах [28, р. 192; 29, р. 115].

Илл. 4. Фрагмент карты «Mapa das Cortes» с указанием границы раздела колониальных владений Испании и Португалии на территории нынешнего Уругвая (сплошная линия) и маршрута следования 1-й демаркационной партии Южной комиссии (прерывистая линия). Символами обозначены места установки пограничных знаков с указанием их порядкового номера

В мае 1753 г. 3-я демаркационная партия собралась на острове Мартин-Гарсия (в горле Ла-Платы, вблизи места впадения в нее реки Уругвай) и, загрузив на парусно-гребные речные суда пограничный знак для установки в устье Жауру, а также необходимые материалы и припасы, 2 июня отправилась в путь вверх по р. Паране. После прибытия в г. Асунсьон партия приступила к обследованию закрепленного за ней участка границы, расположенного на территории между реками Уругвай и Парана. Однако вследствие трудностей, возникших из-за значительного несоответствия реальной местности имевшимся картам, партия была вынуждена временно прекратить работы с тем, чтобы, не дожидаясь наступления сезона дождей, отправиться на север по реке Парагвай к месту установки пограничного знака. Этот переход занял два месяца и на заключительном этапе происходил в сложных климатических условиях, характеризовавшихся высокой влажностью и температурой воздуха, а также огромным количеством кровососущих насекомых. Тем не менее демаркационная партия ежедневно проводила астрономические, магнитные и метеорологические наблюдения, результаты, которых сразу же заносились в дневник [26, рр. 364-496]. Особое внимание уделялось точному определению магнитного склонения и широты места, что позволило несколько сократить частоту обсерваций для вычислений долготы, являющихся весьма сложными и трудоемкими. В результате был собран солидный массив данных, позволивший в дальнейшем составить довольно подробные карты русла р. Парагвай как природной линии раздела территориальных владений Испании и Португалии.

9 января 1754 г. 3-я демаркационная партия прибыла к месту впадения реки Жауру в Парагвай. Географические координаты этого места, определенные по результатам измерения астрономами меридиональной высоты α Персея и определения местного времени затмения первого спутника Юпитера, составили: широта — 16°24′20″ южная и долгота — 57°28′30″ западная, магнитное склонение — 9°39′ (восточное) [26, рр. 488, 494, 496].

Поскольку высокий уровень воды в половодье помешал установить знак непосредственно в месте впадения Жауру в Парагвай, для этих целей было избрано место на правом берегу Парагвая в 530 м южнее устья Жауру. Знак был собран на массивном квадратном фундаменте из гранитных камней и известняка и ориентирован, как записано в Дневнике демаркационной партии, «португальским гербом на северо-восток, а испанским — на юго-запад» [26, р. 496]. При этом стороны подписали дополнительную декларацию, где объяснялось, почему пограничный знак нельзя установить точно в месте предназначения и указывалось, что по этой причине знак не может служить для целей разграничения, а является «сигналом, указывающим, что в 275 тоезах (примерно 530 м. — Г.П.) по направлению N. 4 N.E. [т.е. 4° от направления на север в сторону северо-востока. — Г.П.] находится пункт, обозначающий границу двух территорий» [26, рр. 499-500].

17 января 1754 г. все запланированные работы были завершены, и демаркационная партия отправилась вниз по р. Парагвай, достигнув Асунсьона 8 февраля того же года, где приступила к составлению отчетных материалов. Среди них особо выделяется многостраничный атлас под названием Mappa geographicum quo flumen Argentum, Parana et Paraguay, подготовленный М.Сиерой для португальского короля Жозе I (1750—1777 гг.) и, помимо карт, включавший красочные рисунки местности, образцов флоры и фауны [28, рр. 199-200]. Оставшиеся месяцы 1754 г. (с октября по декабрь) были посвящены демаркационным работам в междуречье Параны и Уругвая. 23 ноября на берегу р. Гатими вблизи конечного участка участники 3-й партии установили два больших пограничных знака в виде обтесанных с двух сторон деревянных столбов на высоком основании из уплотненного грунта [25, рр. 507-534].

В целом можно считать, что в результате работ, проделанных в 1752—1759 гг. силами трех партий Южной комиссии, была проведена успешная демаркация разграничительной линии между испанскими и португальскими владениями практически по всей ее протяженности в южной и центральной части южноамериканского континента, за исключением (как указывалось выше) спорного участка в верховьях реки Ибикуй, на территории нынешнего бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Значительно более сложной и проблематичной была ситуация в Амазонии, где за проведение демаркационных работ отвечала Северная комиссия, верховным комиссаром которой с португальской стороны в 1752 г. был назначен губернатор Гран-Пара и Мараньяна Франсишку Шавьер Мендонса Фуртадо. От Испании указом Фердинанда VI от 14 декабря 1753 г. на аналогичный пост был назначен морской офицер и государственный деятель Хосе Итурриага [30, рр.73-75].

Испанская экспедиция вышла из Кадиса 15 февраля 1754 г. и, прибыв в Кумана (на побережье нынешней Венесуэлы), занялась главным образом исследованием и освоением долины реки Ориноко. Ф.Ш.Мендонса Фуртадо, со своей стороны, 2 октября 1754 г. отправился из Белена во главе крупного отряда численностью 796 человек на 25 каное вверх по Амазонке и затем по ее левому притоку Риу-Негру — в селение Мариуа, находящееся на водоразделе с бассейном Ориноко и избранное в качестве места встречи с испанцами. Прибыв туда 28 декабря, он сразу же приступил к реконструкции этого населенного пункта в целях создания благоприятных условий для проведения заседаний смешанной комиссии. Значительное внимание было уделено картографической подготовке к предстоящим переговорам. Эти задачи были возложены на довольно многочисленный отряд топографов, геодезистов и астрономов, в составе которого находились такие квалифицированные европейские специалисты, как Джованни Анджело Брунелли из университета Болоньи, а также священник-иезуит хорватского происхождения Инасио Жентмартони. Последнему была доверена астрономо-геодезическая подготовка к демаркации особо важного участка границы в районе рек Мадейра и Гуапоре [31, р. 1088; 32]. Важную роль в консолидации португальских позиций на северном берегу Амазонки сыграло также решение о формировании в этом регионе нового административно-территориального образования, получившего название Capitania de São José do Rio Negro, со столицей в Мариуа, переименованного в мае 1758 г. в Барселос [30, р. 80].

Аналогичные меры пытался принять и Х.Итурриага, который, однако, был вынужден решать массу возникших после прибытия в Южную Америку организационных вопросов, связанных со строительством плавсредств для следования по Ориноко и ее притокам, а также преодолевать распри среди своих подчиненных и сильное сопротивление аборигенов, вступивших в союз с голландцами. В результате практическая реализация плана действий экспедиции, предусмотренного полученными в Мадриде инструкциями, значительно задержалась. Лишь в конце 1757 г. после основания Сьюдад-Реаль в среднем течении Ориноко и переноса туда штаб-квартиры экспедиции у Итурриаги появилась возможность заняться обследованием приграничной зоны в верховьях этой реки и основанием там нескольких населенных пунктов. В конце концов в октябре 1759 г. передовой отряд испанцев появился в Барселосе, где получил сведения, что «после ожидания в течение пяти с половиной лет португальский генерал и математики оттуда убыли» [33, р. 282]. Получив это известие, Итурриага отказался от каких-либо действий по демаркации границы, хотя Мендонса Фуртадо перед своим отъездом в Белен, а затем в Лиссабон передал все полномочия верховного комиссара смешанной комиссии губернатору Мату-Гроссу Антонио Ролим ди Моура Таваресу и оставил ему подробную инструкцию [30, р. 80]. Таким образом, демаркационные мероприятия, планировавшиеся в Амазонии в рамках реализации Мадридского договора 1750 г., были полностью сорваны по вине испанской стороны, в связи с чем положение разграничительной линии от знака Жауру до истоков реки Ойяпок, по которой проходила граница с французской Гвианой, на картах и на местности обозначено не было [34, р. 21].

Возникающий в связи с этим вопрос о возможном наличии в действиях Итурриаги некоторой преднамеренности в срыве демаркационных работ остается пока открытым. Даже такой крупный бразильский историк как Капистрано де Абреу не приводит в своих работах никаких конкретных суждений по этому поводу [30, р. 81]. Таким образом, эта тема нуждается в дополнительном исследовании, в том числе с учетом факторов, обусловленных особенностями военно-политической обстановки в Европе во второй половине 50-х гдов XVIII в. и долговременными планами испанской короны в отношении своих территориальных владений в Южной Америке.

В частности, определенный интерес представляет статья Франсишку Шавьера Рибейро ди Сампайо под названием «Историко-географический обзор Риу-Бранку в Португальской Америке», написанная по результатам его экспедиции в 1774—1775 гг. к истокам Риу-Негру. В ней вполне обоснованно утверждается, что испанцы вплоть до последних десятилетий XVIII в. все еще были одержимы идеей найти на водоразделе Амазонки и Ориноко мифический район Эльдорадо с богатейшими запасами золота [35, рр. 1-364; 36, рр. 245-250]. Ясно, что при подобных намерениях установление в этом районе точной границы с португальскими владениями было для испанской короны контрпродуктивным.

Последствия Мадридского договора

Уже в первые годы после подписания договора некоторые оппозиционно настроенные представители властных кругов как в Испании, так и в Португалии, высказывали недовольство согласованной сторонами схемой раздела колониальных владений в Южной Америке. Свою роль сыграла и начавшаяся в Европе Семилетняя война (1756—1763 гг.), в ходе которой испанская и португальская короны оказались по разную сторону во враждовавших между собой коалициях. К тому же лагерь сторонников договора был серьезно ослаблен следующими событиями: смерть в Испании Х. де Карбахаля-и-Ланкастера (1754 г.), королевы Барбары (1758 г.), а затем и Фердинанда VI (1759 г.); изменения в ближайшем окружении короля Португалии Жозе I; окончательное удаление А.Гузмана с политической сцены и усиление влияния государственного секретаря внутренних дел Себастьяна Жозе де Карвалью-и-Мелу, маркиза де Помбаля (1699—1782 гг.), выступавшего за сохранение португальского контроля за Ла-Платой. В сентябре 1760 г. испанский посол в Лиссабоне заявил португальским властям, что «их неспособность отказаться от колонии Сакраменто обязывает короля Карла III аннулировать Мадридский договор 1750 г.» [37, р. 231]. Поскольку Португалия не возражала, в феврале 1761 г. стороны подписали Договор в Эль-Пардо, называемый также Tratado de Anulación, в соответствии с которым Мадридский договор 1750 г. признавался недействительным, все работы по демаркации границ прекращались, а ситуация с разделом колониальных владений в Южной Америке возвращалась в исходное и, к тому же, весьма неопределенное состояние.

В результате этого на территории нынешних бразильских штатов Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и в зоне, прилегающей к северному берегу Ла-Платы, возникла целая череда военных конфликтов и столкновений. Значительно обострилась ситуация и в центральной части южноамериканского континента, где обозначились намерения Испании установить контроль за районом Мату-Гроссу. В частности, 14 апреля 1763 г. многочисленное войско, отправленное по приказу испанского наместника в Перу, прибыло к окрестностям основанной португальцами в долине реки Гуапоре крепости Носса Сеньора де Консейсау, расположенной к северо-западу от знака Жауру. Начавшиеся в связи с этим боевые действия положили начало длительному противостоянию сторон в этом районе, сопровождавшемуся значительным наращиванием там масштабов португальского военного присутствия [37, рр. 231-232].

Напряженность, возникшая на юге и западе современной территории Бразилии, сохранялась вплоть до октября 1777 г., когда в целях мирного урегулирования своих территориальных притязаний Испания и Португалия заключили Договор в Сан-Ильдефонсо, основные положения которого, касающиеся границ колониальных владений, были практически идентичны формуле Мадридского договора 1750 г. и предусматривали, в частности, задействование знака Жауру в качестве ключевого объекта на линии раздела в центральной части южноамериканского континента [22, р. 200; 38, р. 29]. Прописанные в новом договоре демаркационные мероприятия планировалось выполнить в рамках деятельности четырех смешанных партий, третьей из которых поручался участок границы от знака Жауру до р. Жапура в бассейне Амазонки. И вновь, как и в случае с Мадридским договором, совместная демаркация этой части линии раздела проведена не была [34, р. 36].

Как утверждается в сборнике документов по проблемам территориального раздела южноамериканского континента, подготовленном в 1849 г. под редакцией известного аргентинского историка Педро де Анхелиса, причиной срыва этих демаркационных мероприятий стало то, что «португальская сторона не направила своих представителей в третью партию и препятствовала испанцам в обследовании берегов рек Парагвай и Жауру» [39, р. 6]. Действительно, назначенный от Португалии в состав этой партии военный топограф Рикардо Франко де Алмейда Серра, убывший из Лиссабона 8 января 1780 г., по прибытии в Бразилию занялся вовсе не демаркационными мероприятиями, предусмотренными Договором Сан-Ильде-фонсо, а приступил к обследованию притоков Амазонки. Только в 1786 г. он и сопровождавшие его астрономы и другие специалисты появились в Вила-Бела (тогдашняя столица Мату-Гроссу) и в одностороннем порядке подробно изучили среднее и верхнее русла р. Парагвай, спустившись на юг до устья р. Баия-Негра, а также сделали топографическую съемку района г. Куйяба и берегов рек Жауру и Гуапоре.

Составленные португальскими хронистами календарные перечни событий, произошедших в г. Куйяба и в капитании Мату-Гроссу в период с 1778 по 1817 г., подтверждают и факт препятствования попыткам испанцев обследовать среднюю и верхнюю часть русла р. Парагвай. Так, в сентябре 1790 г. в районе португальской крепости Нова-Коимбра было обнаружено испанское речное судно с топографической партией на борту, которому было отказано в праве дальнейшего продвижения к верховьям реки [40, р. 20].

В этой связи утверждение о намеренном срыве португальской стороной демаркационных мероприятий в районе знака Жауру и недопущении туда испанцев можно считать вполне объективным. Причины произошедшего могли быть обусловлены долговременными планами Лиссабона основательно укрепиться на водоразделе притоков Парагвая и Амазонки, трансформировать линию раздела, сместив ее в западном направлении и тем самым исключить возможность проникновения в эту зону испанцев*. О наличии подобных намерений в определенной степени свидетельствует и режим секретности в отношении практически всех географических описаний и картографических материалов вышеуказанных районов, составленных португальскими специалистами в последней четверти XVIII в. и в обязательном порядке отправлявшихся в метрополию для эксклюзивного использования в правительственных учреждениях [41, рр. 142-143; 42, рр. 53, 56, 63]. Таким образом, после обретения Бразилией независимости от Португалии в 1822 г. власти капитании Мату-Гроссу, получившей статус провинции, по, всей видимости, испытывали недостаток в картографических материалах, необходимых для решения вопросов, связанных с оформлением своих западных и северо-западных границ с Боливией и Перу.

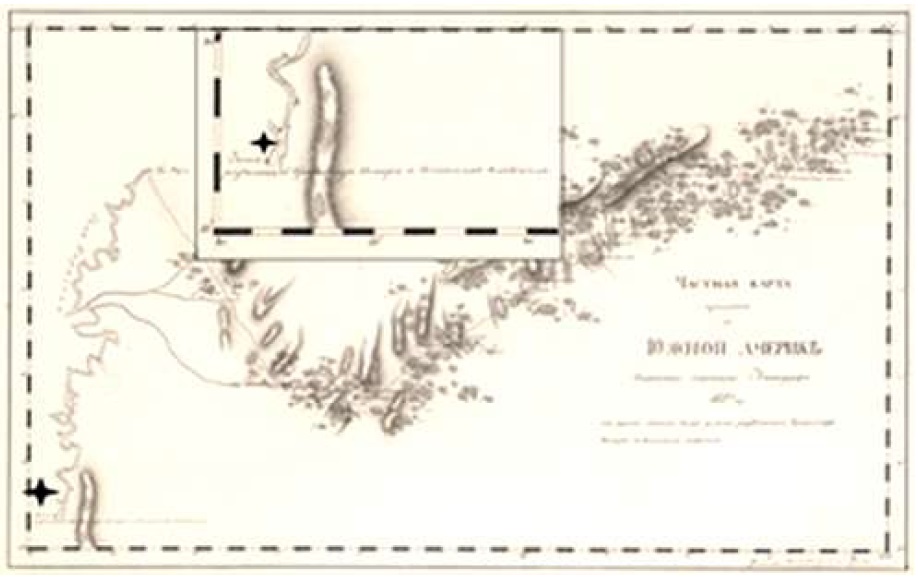

Возможно, что именно по этой причине русской научной экспедиции под руководством академика Григория Ивановича Лангсдорфа*, прибывшей в январе 1827 г. в Куйябу, было сразу разрешено картографировать верховья р. Парагвай в районе Вила-Мария и сделать топографическую съемку ее русла до устья Жауру с определением точных географических координат установленного там в 1754 г. знака. В настоящее время трудно сказать, каким образом у Г.И.Лангсдорфа возник этот замысел: был ли он продиктован указаниями из Коллегии иностранных дел в Петербурге или же это была собственная инициатива руководителя экспедиции, являвшегося с 1813 г. Генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро и хорошо знавшего проблемы разграничения территориальных владений Испании и Португалии на южноамериканском континенте. Возможно, ответ на эти вопросы удастся получить, когда будут окончательно разобраны и расшифрованы донесения Лангсдорфа, хранящиеся в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ, фонд 1. Разряд II), в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФАРАН, фонд 63) и, в большинстве своем, написанные трудно читаемым почерком на немецком языке. В любом случае можно с уверенностью считать, что Лангсдорф, как опытный дипломат, прекрасно понимал важность точного знания местоположения пограничного знака в месте слияния Парагвая с Жауру, имевшего ключевое значение для формирования межгосударственных границ в регионе, где время от времени происходили ожесточенные столкновения и конфликты, связанные с переделом территорий и зон влияния. Поэтому при формировании рабочей группы для проведения топографической съемки, а также определения координат и ориентации сторон знака Лангсдорф включил в нее русского морского офицера-штурмана Нестера Гавриловича Рубцова, отвечавшего в экспедиции за проведение астрономо-геодезичес- ких и картографических работ, а в помощь ему дал художника Эркюля Флоранса, получившего задание сделать необходимые зарисовки и составить описания.

Таким образом, в августе — сентябре 1827 г. Н.Г.Рубцов и Э.Флоранс проследовали пешком по маршруту из Куйябы до Вила-Мария на левом берегу реки Парагвай (около 220 км от Куйябы), откуда, договорившись с индейцами племени бороро, спустились вниз по течению на их лодках до устья реки Жауру. Пограничный знак, идентичный установленному в октябре 1752 — январе 1753 г. в рамках демаркационных мероприятий по Мадридскому договору 1750 г. на территории современного Уругвая, был обнаружен 11 сентября 1827 г. на правом (западном) берегу реки Парагвай примерно в полукилометре к югу от устья Жауру.

Н.Г.Рубцов, завершивший к тому времени топографическую съемку русла реки Парагвай, зафиксировал координаты знака в следующих значениях: широта — 16º23′15″ S, долгота — 57º28′30″ W. Поскольку, в отличие от астрономов, участвовавших в установке знака Жауру в 1754 г., он производил измерения прецезионным английским секстантом и использовал сведения из усовершенствованных астрономических пособий, его результаты являются более точными. Так, современный электронный геодезический ресурс LatLong дает для места установки знака широту 16º22′51,8484″ S, что указывает на весьма незначительную погрешность, допущенную Рубцовым (23″), в то время как в ходе измерений в 1754 г. ошибка составила почти полторы дуговые минуты (89″). Менее точными получились результаты обсерваций для определения географической долготы знака. Их погрешность в сравнении с данными LatLong (57º46′ 28,5672″ W) составила 18 минут. Интересным с астрономической точки зрения при этом является факт того, что значение долготы, полученное Рубцовым, полностью совпадает с результатами измерений, выполненных в 1754 г. астрономами 3-й демаркационной партии (57°28′30″W). Таким образом, среди возможных причин образовавшейся погрешности могут быть какие-то общие факторы, связанные, например, с изменениями русла реки Парагвай, обозначенного на современной карте (задействованной ресурсом LatLong) с некоторым смещением по долготе, обусловленным значительным разливом реки в дождливый период и образованием многокилометровой затапливаемой зоны под названием Пантанал.

Другой важной операцией, выполненной Рубцовым, является точное определение ориентации сторон пирамидальной части знака. Ее результаты тщательно зафиксированы Э.Флорансом в дневнике, в котором приводится подробное описание этого объекта [47, рр.239-241] (илл. 5).

Илл. 5. Hercule Florence. Рисунок пограничной пирамиды «Marco de Jauru», 1827 г.

Так, Флоранс в своих записях отметил, что пирамида, состоящая из двух одинаковых вертикальных частей, обращена стороной, на которой изображен испанский герб и надпись «SUB FERDINANDO VI HISPANIAE REGE CATHOLICO», в северо-западном направлении по азимуту N54°O (Norte 54° Oeste), что в круговой системе счета соответствует 306°. Далее в дневнике указано, что противоположная сторона пирамиды с изображением португальского герба и надписью «SUB IOANNE V LUSITANORUM REGE FIDELISSIMO» ориентирована в юго-восточном направлении по азимуту S54°E (Sul 54° Este), соответствующему в круговой системе счета 126°. Таким образом получается, как это и зафиксировал Флоранс, что линия раздела между испанскими и португальскими владениями имеет азимут N36°E (Norte 36° Este) — S54°O (Sul 54° Oeste), соответствующий в круговой системе счета направлению 36° (216°).

Вышеуказанные значения кардинально (на 81°) отличаются от данных азимутальной ориентации знака, зафиксированных в январе 1754 г. 3-й демаркационной партией Южной смешанной комиссии, сформированной в рамках реализации положений Мадридского договора. Как уже указывалось, в дневнике, который вели участники партии, было записано, что пирамида ориентирована «португальским гербом на северо-восток, а испанским — на юго-запад», а значит, линией раздела по азимуту 315° (135°), обеспечивавшему Португалии эксклюзивное право на судоходство по реке Жауру. В этой связи сразу же возникает мысль о возможной ошибке, обусловленной неверным определением сектора в четвертной системе счета азимутов или же неправильным переводом или толкованием географических терминов при подготовке записей Флоранса к изданию на португальском языке.

Однако при внимательном рассмотрении рисунка, сделанного Флорансом, хорошо видно, что соединительный шов двух вертикальных частей пирамиды, обозначающий линию раздела колониальных владений Испании и Португалии, почти параллелен руслу реки Парагвай, имеющему в районе установки знака направленность около 15-20° (в круговой системе счета), что примерно соответствует данным Рубцова (36°). При этом совершенно ясно, что при такой ориентации линии раздела Португалия не приобретала никаких эксклюзивных прав на русло реки Жауру, уходящее от своего устья на северо-запад, а также на водораздел притоков Парагвая и Гуапоре.

В результате складывается впечатление, что при установке пограничного знака в 1754 г. участники 3-й демаркационной партии исказили результаты азимутальных измерений (в пользу испанской короны) и фактически сориентировали его не так, как записали в своем дневнике, а исходя из упрощенной концепции, заключавшейся в том, что восточный берег Парагвая принадлежит Португалии, а западный — Испании. Такое предположение подтверждается и уже упоминавшейся в данной статье дополнительной декларацией, подписанной комиссарами 3-й демаркационной партии 13 января 1754 г., в которой объясняется, почему пограничный знак нельзя установить точно в месте впадения Жауру в Парагвай и почему его нельзя использовать для целей разграничения [26, рр. 499-500].

Результаты астрономо-геодезических работ, выполненных Рубцовым при следовании по маршруту к знаку Жауру, сильно заинтересовали губернатора провинции Мату-Гроссу, который обратился к Лангсдорфу с просьбой ознакомить с ними своего представителя — военного топографа и астронома Андре Пинто Дуарте, что и было исполнено Рубцовым, представившим руководителю экспедиции соответствующий доклад [48, с. 53, 100]. Реакция же Коллегии иностранных дел, которую Лангсдорф в своем очередном донесении вице-канцлеру Карлу Васильевичу Нессельроде от 5 октября 1827 г. известил о том, что «…Рубцов посетил и географически точно определил место пограничной пирамиды на берегу Парагвая между Бразилией и Перу», на данный момент остается неизвестной [43, с. 74].

Илл. 6. Н.Г.Рубцов. «Частная карта путешествия по Южной америке статского советника Лангсдорфа 1827 г. от деревни Маноель Альез до знака разделяющего Бразильскую Империю с Испанским владением». СПб, 1829—1830 гг. Юго-западный участок карты увеличен в масштабе и встроен в изображение карты в виде фрагмента, позволяющего снять координаты знака Жауру, обозначенного символом.

С тех пор сведения об астрономо-геодезических работах, выполненных участниками экспедиции Лангсдорфа в районе расположения знака Жауру, были практически забыты. Карта, составленная Рубцовым после возвращения в Петербург в 1829—1830 гг., сразу же была отправлена в Архив Гидрографического депо (затем Гидрографического департамента) Морского министерства. С наступлением советских времен она вместе со всеми другими картами и планами, составленными Рубцовым, была передана в Центральный государственный архив Военно-морского флота (в настоящее время РГА ВМФ, фонд 1331, оп. 4, дело 663), где и находится по сей день в хорошем состоянии (илл. 6).

Г.И.Лангсдорф, тяжело заболевший на последнем этапе экспедиции, отправился на лечение в Германию и в Россию больше не возвращался. Да и сама экспедиция стала привлекать внимание отечественных ученых лишь в первые десятилетия ХХ в. Дневник Э.Флоранса был переведен на португальский язык и опубликован в журнале Института истории и географии Рио-де-Жанейро в 1875 г. (т. XXXVIII), а в виде отдельной кни-ги — в 1941 г. Сам знак Жауру, оказавшийся к 1883 г. в глубине бразильской территории, был объявлен объектом национального достояния, перенесен в г. Касерес (бывшая Вила Мария) и установлен на площади перед местным кафедральным собором.

В итоге можно считать, что в условиях многочисленных пограничных споров и вооруженных конфликтов, происходивших в 30—60-е годы XIX в. в зоне расположения знака Жауру, в значительной степени обусловленных неопределенностью межгосударственных границ и нехваткой точных картографических материалов, результаты астрономо-геодезических работ, выполненных русским морским офицером Н.Г.Рубцовым, оказались незадействованными. А российская дипломатия не воспользовалась шансом приложить посреднические или миротворческие усилия и, тем самым, создать условия для укрепления авторитета и влияния России в Южной Америке. В этом отношении результаты астрономо-геодезических и картографических работ, выполненных экспедицией Лангсдорфа в районе нынешних границ Бразилии с Боливией, в определенной степени повторили судьбу многих географических открытий, сделанных русскими мореплавателями и исследователями в первые десятилетия XIX в. в Тихом океане и Северной Америке и оказавшихся невостребованными. Вследствие этого Россия утратила свои преимущественные права на многие острова и территории, впервые обнаруженные и картографированные отечественными специалистами.

Но, как говорится, не все потеряно. В условиях традиционно возникающего в научно-исторических кругах стран Латинской Америки интереса к вопросам формирования межгосударственных границ на южноамериканском континенте тема раздела колониальных владений Испании и Португалии в XVI—XIX вв., особенно с точки зрения участия в этом процессе иностранных держав, по-прежнему является актуальной и привлекает внимание многих специалистов и исследователей. В этой связи приближающееся в 2021/2022 гг. 200-летие начала Первой русской экспедиции в Бразилию под руководством Г.И.Лангсдорфа может послужить важным фактором при разработке программы внешнеполитических мероприятий, способствующих дальнейшему развитию политико-дипломатических и научно-технических связей Российской Федерации с южноамериканскими государствами.

Библиография

- 1. Всемирная история. АН СССР. М., Издательство социально-экономической литературы, 1958, т.5, 652 с.

- 2. Schlosser F.C. History of the Eighteenth Century. Vol. III, London, Chapman and Hall, 1844, 503 p.

- 3. Советская историческая энциклопедия. Издательство "Советская энциклопедия". М., 1973‒ 1982, т.14, 524 c.

- 4. Abreu e Lima J.I. Compéndio da História do Brasil. Tomo I. Rio de Janeiro, Typográphia Universal de Laemmert, 1843, 324 p.

- 5. Davenport F.G. European treaties bearing on the history of the United States and its dependencies: to 1648. Carnegy Institution of Washington, Publ. № 254. Baltimore, USA, The Lord Baltimore Press, 1917, 387 p.

- 6. Harrisse H. The Diplomatic History of America. Its first chapter 1452-1493-1494. London, B.F. Stevens Publisher, Chiswick Press, 1897, 230 p.

- 7. Cintra J.P. O mapa das Cortes e as fronteiras do Brasil. Biblioteca Digital de Periódicos. Boletím CiênciasGeodésicas, sec. Artigos, v. 18, N3, julio‒setembro 2012, Curitiba, pp. 421-445.

- 8. Goes Filho S.S. Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas: um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil. Fundação Alexandre de Gusmão: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Brasília, 2015, 412 p.

- 9. Teixeira da Mota A. Reflexos do Tratado de Tordesilhas na Cartografia Náutica de Século XVI. Guia Geográfico: História do Brasil, Separata da Revista da Universidade de Coimbra, vol. XXIII. Coimbra, 1973, 15 p.

- 10. Reitano E. El Rio de la Plata y la cartografia portuguesa de los siglos XVI y XVII. Universidad Nacional de la Plata: Anuario del Instituto de Historia Argentina, 2003, N 3, pp. 159‒186.

- 11. Cortesão J. História do Brasil nos Velhos Mapas. Vol. XI, tomo I. Imprensa Nacional — Casa da Moeda, Lisboa, 2009, 458 p.

- 12. Leite Duarte. O mais antigo mapa do Brasil. História da Colonização Portuguesa do Brasil. Vol. II, capitulo IX. Porto, Litografia Nacional, MCMXXIII, pp. 225-280.

- 13. Marcondes de Souza T.O. A expedição portuguesa ao Brasil em 1501‒1502 e Amérigo Vespucci. Revista de história, N 20 (42). São Paulo, Jul. 1960, pp. 395-411. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.rh.1960.119970.

- 14. Souza Cruz J.J. Do Pé Real a Légua da Póvoa. Revista Militar, N249/2192, Agosto/Setembro de 2009, 1035 р.

- 15. Menezes P.M.L., Graça, A.I.S. The Cartography of the Brazilian Empire. History of Cartography: International Symposium of the ICA Commission. Ed.; Elri Liebenberg, Imre Josef Demhardt, 2010, pр. 164-176.

- 16. Cortesão J. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Anais da Conferéncia de Instituto Rio Branco do Ministério das Relacoes Exteriores, Setembro de 1949, pр. 437-452.

- 17. Davidson D.M. How the Brazilian West was won: Freelance and State on the Mato Grosso Frontier, 1737‒1752. Colonial Roots of Modern Brazil: Papers of the Newberry Library Conference, Berkeley and Los Angeles. Ed. Alden, D. University of California Press, 1973, 294 p.

- 18. Magalhaes J.R. O projecto de D. Luis da Cunha para o império português. Estudos em Homenagem à Luis António de Oliveira Ramos.Universidade de Coimbra, 2004, pр. 653-659.

- 19. Cintra J.P., Furtado J.F. Bourguignon D’Anville’s Carte de l’Amerique méridionale: a comparative Amazonian cartography in perspective. Revista Brasileira Hist. Vol. 31 N 62, São Paulo, Dec. 2011, p. 273-316. DOI: doi.org/10.1590/S0102-018822011000200015.

- 20. Loureiro Dias C. Jesuit Maps and Political Discourse: The Amazon River of Father Samuel Fritz, The Americas, vol. 68, N 1. Publ. by the Academy of American Franciscan History, July 2012, pp. 95-116. DOI: 10.1353/tam.2012.0052

- 21. Ferreira M.C. O Mapa das Cortes e o Tratado de Madrid: a cartográfia à serviçо da diplomacia. Varia História, vol. 23, N37, Jan/June 2007. Belo Horizonte, 2007. Available at: https://doi.org/10.1590/S0104-87752007000100004 (accessed 28.04.2020).

- 22. Sampognaro V. El Tratado de Madrid de 1750: su causa, su celebración, su fracaso. Mundo Hispánico, la Revista de Estudios Políticos, Madrid, España, № 25, 26, 1946, pр. 183-200.

- 23. Moreno M. Tierras en Disputa y sus Testimonios en Uruguay. Durazno-Montevideo, Tierradentro Ediciones, 2018, 198 p.

- 24. Anes A.D. El Tratado de Límites y la Rendición de Cuentas de la Expedición de Missiones y Límites en el sector Meridional (1753‒1761). Universidad de Sevilla, 22 p.

- 25. Leon Montañes M. El temerario y deslenguado Dr. Perujo. Montevideo, Tradinco, 2012, 415 p.

- 26. Collecção de Notícias para a História e Geográfia das Nações Ultramarinas que vivem nos dominios portugueses ou lhes são visinhas. Tomo VII. Lisboa, Académia Real das Sciências, 1841, 611 p.

- 27. Capdevila Subirana J. Comisários inteligentes en la Plata y el Amazonas. Los Deslindes hispano-portugueses de fronteras del siglo XVIII. Proyección en América de los ingenieros militares (ed. F. Segovia, M. Nóvoa). Madrid, Ministério de Defensa, Siglo XVIII, 2016, pр. 289-312.

- 28. Fátima Costa M. Miguel Ciera: um demarcador de límites no interior sul-americano (1750‒1760). Anais do Museu Paulista, vol. 17 N 2, jul‒dez. 2009. São Paulo, 2009, рp. 189-214.

- 29. Fátima Costa M.Viajes en la frontera colonial. Histórias de una expedición de límites en la América Meridional (1753-1754). Anales del Museo de América, vol. 16, 2009, pр. 113-126.

- 30. Jobim A. O Amazônas: sua história (ensaio antropogeográfico e político). Biblioteca Pedagógica Brasileira. Serie 5a - Brasiliana – Vol. 292. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1957, 301 p.

- 31. Bretones P.S. A Expedição do Maranhão: padres, instrumentos astronômicos e livros na Amazônia de século XVIII. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 19, N 3, jul‒set. 2012, pр. 1085-1089.

- 32. Abreu Mendes I. Ciência, Técnica e Arquitectura na Amazônia Brasileira (1750‒1800), apontamentos históricos. Anais Eletrônicos do 14o Seminario Nacional de História da Ciência e da Tecnologia — 14o SNHCN. Belo Horizonte, Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais — UFMG, 8‒11 de outubro de 2014, 16 p.

- 33. Fajardo Josê del Rey. Los Jesuitas en Venezuela: las missionеs germen de la nacionalidad. Universidad Católica Andres, 2006, 959 p.

- 34. Martin-Meras L. Fondos cartográficos y documentales de la Comisión de Límites de Brasil en el siglo XVIII en el Museo Naval de Madrid. Terra Brasilis: Revista da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica, 2007.

- 35. Papavero N. A Viagem de Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio na Capitania de S. José do Rio Negro (1774‒1775). Archivos de NeHilP: Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa. Vol. 11, São Paulo, 2015, рp. 1-364.

- 36. Relação geográphica histórica do Rio Branco da América Portuguesa composta pelo bacharel Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, sendo ouvidor da capitania de S. José do Rio Negro. Revista trimensal de história e geográphia, ou, Jornal do Instituto Histórico e Geográphico Brazileiro, Segunda Serie, Tomo Sexto, N 18, 2o Trimeste de 1850. Rio de Janeiro, Typográphia Universal de Laemmert, 1850, pр. 200-273.

- 37. Ribeiro Chaves O. América Portuguesa: do Tratado de Madrid ao Tratado de Santo Ildefonso. Territórios e Fronteiras, vol. 7, N 2, jul-dez., 2014, Cuiabá, Universidade Estadual de Mato Grosso, рp. 218-234.

- 38. Memória ou Informação dada ao Governo sobre a Capitania de Mato Grosso, por Ricardo Franco de Almeida Serra, tenente coronel engenheiro, em 31 de janeiro de 1800. Revista trimensal de história e geográphia, ou, Jornal do Instituto Histórico e Geográphico Brazileiro, Tomo Segundo, N5, Abril de 1840. Rio de Janeiro, Typographia de J.E.S. Cabral, 1840, pр. 19-48.

- 39. Angelis P. (ed). Archivo Americano y Espiritu de la Prensa del Mundo. Nueva serie, N 13, 15 de Mayo de 1849. Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1849, 199 p.

- 40. Сompéndio histórico chronológico das notícias de Cuyabá, repartição da Capitania de Mato-Grosso. Revista trimensal de história e geográphia, ou, Jornal do Instituto Histórico e Geográphico Brazileiro, Segunda Serie, Tomo Sexto, N17, 1o Trimeste de 1850. Rio de Janeiro, Typográphia Universal de Laemmert, 1850, pр. 1-199.

- 41. Cunha Garcia D.S., Castrillon Mendes, L.C. Do restrito ao irrestrito: o diario de reconhecimento do rio Paraguai por Ricardo Franco de Almeida Serra na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Memória Americana. Cuadernos de Etnohistoria: Articulo Dossier, 25.2.2017, рp. 135-147.

- 42. Campos R. Ciência e controle imperial no Mato Grosso português. Memórias: revista digital de História y Arqueologia desde el Caribe colombiano. Año 11, N25. Barranquilla, Enero‒Abril, 2015, p. 34‒71. DOI: http://dx.doi.org/10.14482/memor.25.1.6867.

- 43. Комиссаров Б.Н. Первая русская экспедиция в Бразилию. Л., Наука, 1977, 132 с. [Komissarov, B.N. Pervaya russkaya ekspeditzia v Brasiliu [First Russian expedition to Brazil]. Leningrad, Nauka, 1977, 132 p.

- 44. Комиссаров Б.Н. Исследователь и реформатор Камчатки Г.И.Лангсдорф (1774-1852) в истории медицины. «Всеобщее богатство человеческих познаний». Материалы ХХХ Крашенинниковских чтений. М-во культуры Камчатского края, 2013.,

- 45. сc. 157-168. [Komissarov, B.N. Issledovatel y Reformator Kamchatki G.I.Langsdorf [G.I.Langsdorff : Explorer and Reformer of Kamchatka]. Ministry of Culture of Kamchatka, 2013, рp. 157-168.

- 46. Российский академик Г.И. Лангсдорф и его путешествия в Бразилию (1803-1829). СПФАРАН. Нестор-История, 2016 г.

- 47. Перепиляк Г.П. Первая русская научная экспедиция в Бразилию (1821‒1829 гг.): астрономо-геодезические работы. Историко-астрономические исследования. Выпуск LX. М., 2019 г., сс. 281-345.

- 48. Florence H. Viagem fluvial do Tietê ao Amazônas, 1825 a 1829. São Paulo, Edições Melhoramentos, 1948, 343 p.

- 49. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (СПФАРАН). Фонд 63, оп. 1, д. 46.