- PII

- S0044748X0014505-4-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0014505-4

- Publication type

- Miscellaneous

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 69-80

- Abstract

The interview with Nikolai S. Leonov, the famous Soviet and Russian scientist and intel-ligence officer, contains the author's assessments of the path of the formation of na-tional Latin American studies. Nikolai S Leonov also recalls the people who played a key role in the development of Soviet science and in the establishment and develop-ment of our country's ties with Latin America, primarily with Cuba.

- Keywords

- Latin American studies; Institute for Latin American studies; Soviet-Cuban ties; rela-tions with Latin America

- Date of publication

- 04.05.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 21

- Views

- 1722

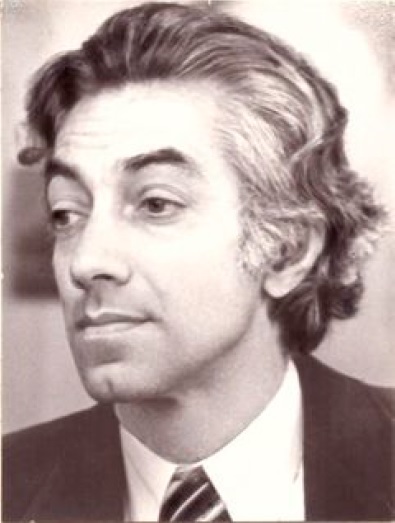

В преддверии «круглой даты» со дня основания Института Латинской Америки редакция журнала решила обратиться с несколькими вопросами к одному из символов отечественной латиноамериканистики, старейшему члену редколлегии журнала «Латинская Америка» Николаю Сергеевичу Леонову. Н.С.Леонов — доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. сотрудник МИД, а затем — КГБ СССР (где дослужился до звания генерал-лейтенанта и должности начальника аналитического управления). Николай Сергеевич сыграл одну из важнейших ролей в установлении связей между нашей страной и революционной Кубой, а затем — в ряде операций советской разведки, направленных на ослабление влияния США в латиноамериканских государствах. Из-под его пера вышли знаковые для советской и российской латиноамериканистики работы, в том числе «Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки», биографии нескольких политических лидеров региона. С Николаем Сергеевичем беседует главный редактор журнала, доктор исторических наук В.Л.Хейфец.

— Николай Сергеевич, для Вас латиноамериканистика — это закономерность или случайность?

— Абсолютная закономерность. Когда в 1947 г. я приехал в Москву из Электростали и поступил в Институт международных отношений, то у меня была возможность выбирать любой иностранный язык, потому что нас, золотых медалистов, принимали тогда без экзаменов. Конечно, в то время все абитуриенты стремились изучать английский как наиболее перспективный в международных отношениях. Но, когда в приемной комиссии меня спросили, какой язык я хочу учить, я твердо ответил: «Испанский». Члены комиссии очень удивились. «Но ведь у нас нет большого количества стран, где говорят по-испански. Вы же прекрасно знаете, что Испания закрыта (у власти был Франко), что в Латинской Америке у нас осталось всего лишь два государства, которые поддерживают дипломатические отношения с СССР (дело происходило в 1947 г.; это были Мексика и Уругвай)». И, тем не менее, я решительно подтвердил, что хочу изучать испанский и посвятить себя работе в испаноязычных странах. А какие это будут страны — пусть определит судьба. На меня смотрели, как на странного человека. В итоге я был зачислен в самую последнюю академическую группу — группу № 16. Но когда началось реальное изучение языка, то мы, конечно, сразу начали работать с Латинской Америкой, потому что перспективы, связанные с Испанией, вообще не просматривались, никто не знал, будут ли когда-нибудь налажены отношения между нашими странами. С самого начала я выбрал Латинскую Америку как регион, который станет моей профессией, и относился к этому решению, я бы сказал, с абсолютно сакральным интересом. Мой выбор испанского языка был продиктован тем огромным интересом, который вызвали в Советском Союзе гражданская война в Испании и вообще испанский, а также огромное количество испанцев, которые уехали в Латинскую Америку после катастрофы Испанской Республики. Вот такова краткая история моего, так сказать, вхождения в Латинскую Америку.

— Наверное, так же, как Вы — с испанской гражданской войной, — следующее поколение вошло в латиноамериканистику с кубинской революцией, что привело к всплеску интереса к языку. Я это знаю и из семейной истории. Мой отец именно на этой волне начал изучать испанский язык, а во время службы в армии всеми правдами и неправдами стремился получить доступ к кубинским газетам. Именно тогда в Боливии погиб Эрнесто Че Гевара, а информации об этом в советских газетах юному фанату кубинской революции не хватало, как воздуха. Зато, когда через год отец уволился в запас, дома его ждали горы газет и журналов, которые дедушка и папины друзья собирали в течение трех лет его службы.

Но вернемся к теме нашей беседы. Вы относитесь к поколению патриархов, старейшин отечественной латиноамериканистики. На Ваш взгляд, как изменились и изменились ли за эти годы российская наука, российские исследования в области Латинской Америки, в чем их главное достоинство и чего им, напротив, не хватает?

— Ну, прежде всего, тогда наука латиноамериканистика, если ее можно было называть наукой, подпитывалась только единицами людей, которые оказались вовлечены в работу в Институте истории АН СССР (с 1968 г. — Институт всеобщей истории), где существовал сектор Латинской Америки. Это был небольшой сектор, там трудилось, наверное, человек пять, не больше, которые занимались Латинской Америкой. Но все они оказались в секторе случайно. Это — Аделаида Зорина1. Моисей Альперович2, Лев Слезкин3 и несколько других товарищей. Это были люди, которые раньше работали в каких-то официальных структурах, или были сотрудниками дипломатических миссий, как, например, Семен Гонионский. Но по тем или иным причинам — шероховатости поведения и т.д. — случилось так, что эти люди оказались вне наших официальных представительств в Латинской Америке. И, когда они возвращались на родину, никакого другого пристанища для своей латиноамериканской судьбы, кроме как этот крошечный сектор Института всеобщей истории, у них не оказалось, им просто больше некуда было деваться. И все собирались на этом небольшом островке, приютившем эту группу латиноамериканистов. Надо сказать, что они занимались не скоординированными исследованиями, а трудились каждый по своему собственному усмотрению, по каким-то своим векторам, концентрировались на том, что более или менее знали. Кто знал Аргентину — штудировал Аргентину, кто ранее занимался Мексикой — тот Мексику и изучал. Никакой государственной задачи, которая была бы ориентирована на работу по Латинской Америке, в то время, безусловно, не было.

Конечно, чувствовалась абсолютная оторванность ученых от изучаемых ими стран Латинской Америки, ощущалась нехватка информационного материала, а то немногое, что можно было обнаружить, находили в СМИ: что-то вылавливали из радиопередач и газет. И так из этого, прямо скажем, негустого информационного массива клеили то, что удавалось склеить. Каждый занимался своим делом, нередко случайные вопросы решали зада- чу направлений и предметов научных исследований. Приехав из Латинской Америки (первое время я работал в Мексике), я привез некоторым людям килограмм этак 100-150 литературы, которую я покупал на блошиных рынках, в букинистических магазинах, имея в виду, что мне, наверно, рано или поздно тоже придется работать на этом островке латиноамериканистики. И я хорошо помню, что товарищи, имевшие больше опыта и знаний, обращались ко мне за некоторыми материалами, в числе которых могли быть и архивные документы. Но в основном это была историческая литература.

Двое из таких людей потом стали докторами наук. В частности, Гонионский4 (который написал первую книгу о Сандино в серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»5). Но все материалы ему предоставил я. По-моему, я привез с собой в СССР около дюжины книг, посвященных Сандино. Кроме того, я давал материалы и Алексею Штрахову6, который занимался Аргентиной. У меня оказалось несколько книг, посвященных истории этой страны, особенно периоду освобождения Ла-Платы от испанского колониального господства, периоду Майской революции. Все эти материалы я отдал Штрахову, потому что сам я Аргентину не знал, и с удовольствием поделился источниками. Много материалов по Мексике я предоставил ветерану Великой Отечественной войны Николаю Матвеевичу Лаврову, который был руководителем сектора Латинской Америки в ИВИ. Сам я немножечко занимался Мексикой, моя кандидатская диссертация была посвящена этой стране, но основную часть материала я передал Лаврову. А потом уже, когда прошли годы, и я снова работал в Мексике, удалось организовать командировку для Лаврова в эту страну. В течение месяца я его там плотно опекал, помогая попасть в местные архивы, чтобы он мог получить доступ к настоящей источниковедческой базе для написания работы по истории мексиканской революции7. Вот эти три человека наиболее тесно сотрудничали со мной (или я с ними); я помогал в основном материалами и делился своими знаниями с людьми, изучавшими страны Латинской Америки и которые могли сами представлять собой источник некоторой информации по интересовавшим их темам. Вот такой была тогда моя жизнь в науке.

5. Гонионский С.А. Сандино. М.: Молодая гвардия, 1965.

6. Выпускник Института Востоковедения Александр Иванович Штрахов работал в романской секции Издательства иностранных рабочих в СССР, затем — в советском Генеральном консульстве в Барселоне, в годы войны являлся одним из организаторов партизанского движения в Калининской области. Подполковник. После увольнения из армии — аспирант Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) (1947—1950 гг.). Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Аргентина и Вторая мировая война». Старший научный сотрудник (1954—1963 гг., заместитель директора Института истории АН СССР (1963—1968 гг.). С 1968 г. Штрахов — старший научный сотрудник ИВИ АН СССР.

7 Лавров Н.М. Мексиканская революция 1910—1917 гг. М.: Наука, 1972, 290 с.

После революции на Кубе латиноамериканистика стала в определенной степени государственной политикой. Во всех государственных учреждениях Советского Союза были созданы специализированные отделы или под-разделения, которые занимались только Латинской Америкой. До победы кубинской революции все структуры, ориентированные на работу за Атлантическим океаном, концентрировались в едином подразделении, кото-рое называлось «Американский отдел». Так было и в Международном от-деле ЦК КПСС, и в МИД, так было в разведке, во всех других структурах, включая наши СМИ. Великая победа кубинской революции поставила вопрос о роли Латинской Америки в нашей стране совершенно по-другому. Все так называемые общеамериканские подразделения были сразу разделены на сектора или подразделы Кубы и Латинской Америки, и США и Канады. То есть Америку поделили пополам — на северную часть континента и Латинскую Америку как самостоятельный объект исследования. Это произошло сразу и абсолютно во всех подразделениях. Нам тогда уже стало ясно, что мы работаем не на крошечном пятачке, называемом сектор Латинской Америки, а находимся внутри общего конгломерата структур, ориентированных уже на регион в целом. Именно тогда и был основан Институт Латинской Америки, был создан журнал «Латинская Америка», обозначился большой круг государственных интересов к Кубе и к Латинской Америке в целом. Это то, что можно сказать про период 1960—1961 годов.

— Я знаю, что в аспирантуре Вы учились не в Институте Латинской Америки, но, тем не менее, у Вас не раз была возможность оценивать вклад разных центров и структур в развитие отечественных исследований региона. Помимо того, что ИЛА Академии наук СССР стал самой мощной советской научной организацией в этой сфере, каков, на Ваш взгляд, вклад института в развитие отечественных исследований Латинской Америки?

— С появлением института сразу сформировалась целая группа исследователей, которые создали основу отечественной латиноамериканистики. Были опубликованы масштабные научные работы, например, очерки новой и новейшей истории Мексики, Аргентины, Бразилии. Та группа первых ученых заложила фундамент латиноамериканистики, появились первые аспиранты (раньше к этому никто не стремился, «захолустный уголок» мало кого привлекал), начала складываться целая школа. Конечно, информационные материалы потекли рекой, потому что Куба стала источником большого количества сведений. В латиноамериканистику хлынула масса людей, представлявших различные направления нашей экономики, политической деятельности, а также военные и военно-технические специалисты. Иными словами, Латинская Америка раскрыла свои ворота для Советского Союза и людей, которые интересовались ею. И, конечно, тут все перевернулось с ног на голову, был создан Институт Латинской Америки, о котором мы, энтузиасты, даже не могли мечтать в своих розовых снах. Все это породило ту самую латиноамериканистику, ростки которой мы сейчас воспринимаем как наше фундаментальное исследование первого времени. Трудности, конечно, заключались в том, что еще было мало подлинных документов, архивных, источниковедческих материалов, необходимых для написания научных работ.

Институт был ориентирован на реализацию практических задач, поставленных государством. Основные вопросы, которые должен был решать один из первых директоров ИЛА Виктор Вацлавович Вольский, были связаны с необходимостью отвечать на насущные интересы государственной политики. К нам из Латинской Америки начали приезжать разные люди. Мне особенно запомнились визиты Эрнесто Че Гевары, Рауля Кастро, Фиделя Кастро, которые выступали на митингах, проводили многочисленные встречи с людьми по всей территории Советского Союза. Достаточно сказать, что Фидель Кастро во время своего первого приезда провел в СССР 45 дней. Он проехал по многим уголкам нашей страны, общался с партийно-государственным активом и обычными гражданами, и поэтому, конечно, знакомство и связь советских людей с кубинской революцией, а через нее и с Латинской Америкой, существенно углубились. Совершенно другим стал уровень понимания этого континента, его истории и насущных задач. И все это, конечно, помогло создать прочный фундамент для наших отношений с латиноамериканскими странами, особенно с Кубой.

Колоссальное влияние с точки зрения личностного вклада в латиноамериканистику внесли Анастас Иванович Микоян и его сын Серго Анастасович, который стал первым главным редактором журнала «Латинская Америка». Эти удивительные люди благодаря их особому политическому чутью поняли важную роль и большое значение Латинской Америки для нашего государства. Мне пришлось быть переводчиком А.И.Микояна, с которым я съездил сначала в Мексику, затем дважды — на Кубу в 60-х годах, потом я был переводчиком Фиделя Кастро, когда тот приезжал в Москву. И все это сливалось в колоссальный поток информации. Этот поток не всегда был историческим или аналитическим, мы стали очень близки эмоционально, особенно через Кубу и особенно в период драматических и тяжелых испытаний ракетного кризиса. И эта связь настолько сильна, что никто не может разорвать наши узы даже по прошествии 60-и лет. Наша связь крепнет и крепнет, потому что многие государства, если и не стали строить социализм, то какой-то вариант национально-освободитель-ного движения там, конечно, восторжествовал. Я имею в виду те государства, которые сейчас придерживаются этого курса, — Никарагуа, Венесуэлу, Боливию и другие. Некоторые уже прошли этот этап, пережили контрреволюционные перевороты, но, тем не менее, формулы, которые появились в то время в средствах массовой информации (а наши СМИ тогда уделяли огромное внимание Латинской Америке), живы и сегодня.

С.А.Микоян

Я не могу не вспомнить кинематографиста Романа Кармена, нашего кинодокументалиста номер один, который неоднократно бывал в Латинской Америке, создал несколько прекрасных лент, посвященных этому континенту. «Пылающий континент» — так называли Латинскую Америку.

Нынешняя ситуация кардинально отличается от той, что была раньше: сейчас в широкой прессе бывает трудно найти внятную информацию о Латинской Америке. А раньше латиноамериканская тема была на первых полосах наших журналов, газет, отражалась в кинематографе и так далее. Так что СМИ в то время сыграли большущую роль в деле знакомства наших граждан с Латинской Америкой.

— Государственный Комитет по культурным связям с зарубежными странами (ГККС) — малоизвестная организация, название которой почти ничего не говорит нынешнему молодому поколению ученых. Но в ней работали, как минимум, три человека, связанные и с разведкой, и с наукой, — Вы, Иосиф Ромуальдович Григулевич и Александр Иванович Алексеев (Шитов). Чем занималась эта организация применительно к Латинской Америке? И насколько верно утверждение о том, что ГККС был не более чем ответвлением разведывательных служб?

— Что касается связей с разведкой, то это — чушь обыкновенная. Они никогда не были связаны. Григулевич поступил на работу в отдел ГККС после того, как перестал работать в структуре советской внешней разведки, полностью отпочковался от нее, стал одним из самых активных советских латиноамериканистов. По той плодовитости, по трудолюбию, которое он проявлял, по той симпатии, с которой Иосиф Ромуальдович относился к Латинской Америке и к героям континента, у Григулевича, конечно, конкурентов нет. Никто не может даже приблизиться к нему в том, что касается количества написанных работ по Латинской Америке. Мы не можем — в полной мере — назвать Григулевича исследователем (в теперешнем, довольно узком понимании этого слова). Он был прекрасным популяризатором, обладал ярким стилем, работал очень быстро, писал на разные темы. Григулевич создал целую серию книг, посвященных героям Латинской Америки, начиная от Боливара и заканчивая Панчо Вильей и другим.

И.Р. Григулевич

— Да, и первая биография Че Гевары в «ЖЗЛ» тоже написана им.

— Конечно. Достаточно посмотреть список его трудов, и мы просто обалдеем. Он был настолько плодовит, что в Институте Латинской Америке бытовала байка, что Григулевич не сам пишет эти работы, поскольку столько и так писать невозможно. Считали, что его прототипом был Александр Дюма, на которого работали «мулы», «черные трудяги», пеоны, подготавливавшие материал, а он только наводил глянец и выпускал книги. Я хорошо знал Григулевича, долго сотрудничал с ним, он даже был оппонентом на защите моей докторской диссертации. Особый характер его работы, скорость, широкая эрудиция позволяли ему делать чудеса творческого характера.

— А Ваша деятельность и деятельность А.Алексеева в ГККС тоже не связаны и никак не пересекались с разведывательной деятельностью?

— Никоим образом. Все, что мог сделать Алексеев по линии разведки, он делал только по линии разведки и в рамках разведки, не сочетая это с институтом или отделом ГККС. Шитов был прекрасным чиновником, великолепным журналистом, сохраняя при этом реноме разведчика. Да, он был разведчиком, нечего тут теперь «вола крутить». Он все время проводил целеустремленную линию на укрепление отношений нашей страны с Кубой. Он обладал огромным личным обаянием и прекрасно умел налаживать личные отношения. Никто не мог установить такие отношения с Фиделем Кастро, как это сделал Алексеев! Ну, это уже в какой-то степени особенности профессии и характера Александра Ивановича. Я его очень хорошо знал, мы дружили до конца его жизни. Но он не оставил после себя практически никаких научных работ. Ни одной его книги я, пожалуй, не припомню. Александр Иванович иногда выступал с научными докладами, но творческого наследия почти не оставил8. Но, повторюсь, будучи горячим энтузиастом наших отношений с Кубой, он как советский представитель на Кубе сделал больше или почти столько же, сколько А.И.Микоян. Они вместе, по существу, создали тот фундамент, на котором в огромной степени покоится все богатство наших отношений, до сих пор находящихся на самом высоком уровне.

— Не могу не согласиться с оценкой деятельности Алексеева. Мне довелось прочесть многие рассекреченные сегодня его докладов из Гаваны, и они поражают точностью и детализированностью оценок, которые, конечно, способствовали тому, чтобы советское руководство лучше понимало кубинские реалии.

Следующий вопрос касается уже Вашего научного творчества. Вы стали автором биографий Фиделя9 и Рауля Кастро10, Омара Торрихоса11. Если бы Вам сегодня захотелось взяться за написание еще одной книги, чью биографию Вы бы написали?

10. Леонов Н.С. Рауль Кастро. М.: Молодая гвардия, 2015.

11. Леонов Н.С. Омар Торрихос: Я не хочу войти в историю, я хочу войти в зону канала. М., Международные отношения, 1990.

— Я очень жалею, что мое время ушло. Да и характер моего бытия отлучил меня от государственной работы. Я бы, конечно, написал биографию Уго Чавеса. Это — уникальна фигура, человек, обладавший потрясающей энергией… Чавеса уже нет, а дело-то его живет. Я бы прежде всего остановился на этом.

Еще очень жалею, что я не смог написать книгу о Сандино. А ведь свою, так сказать, личную латиноамериканистику я начал с того, что написал статью о «Генерале свободных людей». Это была моя первая научная работа, если ее, конечно, можно назвать научной; я бы, скорее, охарактеризовал ее как работу первоклашки. Я увлекся фигурой Сандино, еще находясь в Мексике и занимаясь изучением испанского языка. Потом я передал всю эту литературную коллекцию Гонионскому, поскольку тогда не очень верил, что это могло бы стать хорошей главой в моей латиноамериканской биографии. Будучи школяром, я увлекся другой темой — конфликтом между церковью и государством в Мексике (именно потому, что я находился в Мексике и был знаком с некоторыми людьми, которые участвовали в этом конфликте, — очень кровавом, тяжелом, который длился три года (с 1926 по 1929 гг.). Этот конфликт вылился в контрреволюционный мятеж крестьян и церковников против правительства. Меня поразили, с одной стороны, фанатичное поведение религиозных крестьян, которые вступали в схватку с правительственными войсками, с другой — сама философия светского характера мексиканской революции, линия на подавление всякого рода клерикальной оппозиции. В конфликте были замешаны (и глубоко) и Ватикан, и Соединенные Штаты. Я увлекся этой темой (гражданской войной в Мексике), и это меня отвлекло от личности Сандино, а отложенными мной материалами, к счастью, воспользовался Гонионский. Я же завершил свою книгу о восстании «кристерос»12, и она стала моей кандидатской диссертацией.

— Николай Сергеевич, last not least, а нам Латинская Америка нужна? Она нужна России? Мы ей что-то можем предложить? А Латинская Америка — нам, России?

— Когда мы сейчас говорим о Латинской Америке и России, у нас немножечко поменялись роли. Было время, когда формировались отношения СССР и Китая, когда мы начинали создавать современный облик Китая. Если Вы помните, 149 промышленных предприятий построили там силами Советского Союза. СССР играл существенную роль в регионе. Теперь ситуация иная. Нечто похожее на историю советско-китайских связей происходит сегодня и в отношениях России с Латинской Америкой.

Латинская Америка — огромная самостоятельная географическая территория, я глубоко в этом убежден, у которой величайшая тяга к созданию политического, экономического и любого другого союза, о чем мечтал Боливар. Сейчас это начинает проявляться в том, что Латинская Америка как континент развивается быстрее, чем другие регионы мира. Это — 500-милионное население, быстро растущее, молодое, талантливое, которое легко осваивает передовые технологии, создающиеся в последнее время. Достаточно посмотреть на Бразилию, на Аргентину, на ту же Кубу в области медицины и других отраслях. В Соединенных Штатах живет огромное количество латиноамериканцев, и это может привести к тому, что постепенно англо-саксонские США превратятся в латиноамериканизированное сообщество. Вы прекрасно знаете, что в XIX в., когда США захватили 2/5 территории Мексики, мексиканцы остались там жить. Потомки этих мексиканцев до сих пор сохраняют свою культуру и традиции и, если я не ошибаюсь, каждый год, 15-16 сентября, в годовщину независимости Мексики, они встречаются на территории США и Мексики, и туда приезжают крупные мексиканские деятели, чтобы выступить перед своими соотечественниками.

Роль латиноамериканцев в США резко возрастает, а темпы роста рождаемости у них выше, чем у англосаксонского населения. Латиноамериканское и негритянское население определяют будущее Соединенных Штатов, и это, конечно, резко повышает роль самой Латинской Америки. Было время, когда США считались акулой, а латиноамериканские страны были сардинами. Сейчас мы, конечно, так заявлять не можем. Сегодня это выглядит совсем по-другому. Латиноамериканские государства освободились от пут военно-полицейских диктатур, сейчас все эти страны — демократические. И кубинская революция сыграла в этом огромную роль. И, кстати, кубинская история показывает, что Соединенные Штаты уже не могут больше расправляться с Латинской Америкой так, как это было раньше. Все помнят знаменитую фразу, которую когда-то произнес Порфирио Диас: «Бедная Мексика, как далеко она от Бога и как близко от Соединен- ных Штатов». Сегодня уже нет такой фатальной зависимости. Доктрина Монро умерла окончательно и бесповоротно. Теперь стоит другой вопрос: как заколотить гвозди в крышку гроба этой доктрины. Латинскую Америку, безусловно, ждет блестящее будущее. Континент располагает большими ресурсными возможностями, начиная от углеводородов и кончая природными; вспомним Амазонию, знаменитые прерии. У латиноамериканских стран есть все шансы стать одним из ведущих в мире. Достаточно только немножечко соединить эти страны, чтобы они начали развиваться в унисон.

— А у нас там есть шанс? Мы там можем что-то предложить, на Ваш взгляд?

— Это — вопрос не ко мне и не к Вам, а к политическим деятелям нашей страны. С тех пор, как мы начали совершать революцию после 1991 г., мы съежились, как шагреневая кожа. Мы пыжимся и пытаемся создать впечатление, что являемся великой мировой державой, но на самом деле Россию со всех сторон «обнесли» бойкотами, санкциями и всякого рода ограничениями. Мы, конечно, потеряли большое количество возможностей. А они были поистине колоссальными.

Я провел свою профессиональную жизнь именно там, в Латинской Америке. И должен сказать, что наибольшее впечатление на меня произвели глубокие симпатии, которые латиноамериканцы испытывали к России (я имею в виду конечно, советское время, когда я работал там). Я не берусь судить о том, как в этом смысле обстоят дела сейчас.

Юрий Владимирович Андропов однажды спросил меня: «Что это Вы туда наладились ездить, друзей там заводите?». А я тогда много работал по никарагуанским, бразильским делам, особенно по панамским, когда занимались вопросом изменения ситуации, связанной с суверенитетом Панамского канала, который должны были отнять у США и вернуть Панаме. И я ответил так: «Работать в Восточной Европе нам очень неприятно, поскольку Россия по разным причинам оставила там много «грязных» следов. Имеется в виду и Прибалтика, и Польша. А в Латинской Америке Россия не оставила ни одного сомнительного следа. Там видят в нас только союзников, потенциальных друзей. Там работать легко, люди идут к нам с открытыми объятиями. Надо пользоваться этим, создавать настоящие крепкие союзнические отношения». Андропов согласился и сказал: «Действительно, это так».

— Осталось только вложить эту мысль в головы людей, от которых сегодня зависит проведение политики по латиноамериканскому направлению.

— К сожалению, мысли и сердца многих представителей нашей элиты никак не связаны с Латинской Америкой. И средства, и усилия вкладываются вовсе не в Латинскую Америку, куда можно вкладывать сколько угодно. Я уж не буду говорить о том, сколько там работает Китай...

С Латинской Америкой можно было бы создать настоящие отношения крепкого экономического и политического характера, союзнические связи. Но мы туда никак не хотим идти, мы больше боимся Соединенных Штатов. Когда, например, закрыли станцию радиоэлектронного наблюдения в Лурдесе, я исходил гневом. Как можно было нанести такой удар по собственной безопасности, которую обеспечивала нам эта станция, находившаяся на территории Кубы!? Но что тут сделаешь? Этого шага требовали Соединенные Штаты. И они добились своего, мы-то за это ничего не получили. Все, что мы потеряли, произошло по нашей вине. Увы, у нас очень плохо развито стратегическое мышление. И, естественно, Россия теряет кадры, которые занимались такими вопросами, как создание стратегических заделов, над чем работало, в том числе, и наше поколение. Нам нужна новая государственная политика в области латиноамериканистики.

2. Альперович Моисей Самуилович (1918—2015 гг.). Во время учебы в МГУ под влиянием В.М.Мирошевского увлекся латиноамериканистикой. Защитил диплом 21 июня 1941 г. Во время Великой Отечественной войны — переводчик разведотдела, начальник следственной части разведотдела штаба 3-й ударной армии, участвовал в поисках трупа Гитлера и опознании трупа Геббельса. Окончил аспирантуру Тихоокеанского института АН СССР. С 1954 г. работал в ИИ (с 1968 г. — ИВИ) старшим, затем ведущим научным сотрудником.

3. Слезкин Лев Юрьевич (1920—2012 гг.). Участник Великой Отечественной войны. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию «Империалистическая политика Соединенных Штатов в Южной Америке в годы мирового экономического кризиса (1929—1933)». С 1952 г. работал в ИИ АН СССР, с 1961 г.— ученый секретарь Института Латинской Америки. Доктор исторических наук. Затем работал в ИВИ АН.