- Код статьи

- S0044748X0017496-4-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0017496-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 12

- Страницы

- 67-83

- Аннотация

История искусства Аргентины в XX—XXI вв. изучается преимущественно по трем направлениям: жанровая система, духовно-содержательный аспект произведений и творческие биографии выдающихся мастеров. Особое внимание уделяется связям искусства Старого и Нового Света. В наши дни актуальным становится вопрос соединения художественной культуры регионов Аргентины — центра страны, северо-востока, северо-запада. В провинциях не только воспринимали веяния столичной культурной политики, но и выстраивали собственные культурные институции, способствовавшие созданию и трансляции смыслов произведений о неповторимости связей человека и природы вдали от Буэнос-Айреса, и что особенно значимо — о многообразии этнических типажей и характеров. В провинциальных художественных учебных заведениях преподавали такие выдающиеся мастера, как Лино Энеа Спилимберго, Антонио Берни, Рауль Монсегюр, Эдди Торре. Они довольно часто переезжали из города в город, из провинции в провинцию. Можно считать, что в 40—50-е годы XX в. в Кордове, Мендосе, Тукумане и Ресистенсии уже имелись профессионалы во всех видах искусства. Аргентинские отечественной ученые начали изучать эти процессы не так давно. В данной статье особое внимание уделено анализу культурного наследия и музейному собранию объединения El Fogón de los Arrieros («Очаг погонщиков», далее — EFA), расположенному в г. Ресистенсии, столице провинции Чако, ныне известной в стране как Город скульптур. Fogón прославился многообразной культурной, просветительской деятельностью, которая началась в 1943 г. и не прекращается по сей день. В истории Fogón сложился новый тип просветителя в лице Альдо Больетти, Хуана де Диос Мены, Хильды Торрес Варелы. В исследовании применялся историко-типологический метод и метод искусствоведческого анализа.

- Ключевые слова

- региональная культура, национальная идентичность, просветительская деятельность, художественная культура, соцреализм, экспрессионизм, магический реализм, мураль

- Дата публикации

- 24.11.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 12

- Всего просмотров

- 1682

История Аргентины XIX в. отличается бурными, даже катастрофическими событиями, ход которых был стремительным, а президентами часто становились военные. Сменявшие друг друга правительства проводили далеко не одинаковую политику. Так, одержимое идеей европеизации страны правительство Бартоломео Митре отправило на север страны карательную армию, действия которой были направлены против собственного народа, а точнее — против гаучо. Предводитель армии генерал Доминго Фаустино Сармьенто пишет президенту: «Нам говорят о гаучо ... Борьба многое сказала о них, о всей этой толпе ленивых людей. Не пытайтесь экономить кровь гаучо. Это удобрение, которое необходимо сделать полезным стране. Кровь этой нецивилизованной, варварской и грубой креольской толпы — единственное, что у них есть как у людей» (письмо Д.Ф.Сармьенто к Бартоломе Митре, 20 сентября 1861 г. [1].

С 1852 по 1869 г. их истребляли, чтобы освободить землю для эмигрантов. Великая поэма знаменитого аргентинского поэта и журналиста, учредителя газеты El Río de la Plata Хосе Эрнандеса (1834—1886) Martín Fierro («Мартин Фьерро», 1872, 1876 гг.) — настоящий памятник гаучо. Сенатор Эрнандес вел непримиримую борьбу с сенатором Сармьенто, обличая его в создании антинародных законов, и пресса мгновенно делала это достоянием столичной публики. А в провинции целые главы «Мартина Фьерро» распевали народные певцы — пайядоры, которые были уверены, что это написано кем-то из их собратьев. В начале XX в. именем Мартина Фьерро было названо целое культурное движение, выступавшее за новые авангардные формы в искусстве. Война за захват земель коренных народов страны продолжалась с 1879 по 1886 г. и получила название La Guerra del Desierto («Война пустыни»). Она была самой кровавой в истории Южной Америки. Культурная память различных слоев аргентинского общества, скорее, разделяла, чем сплачивала их. И эти отличия нашли отражение в искусстве не только на уровне сословных вкусов, но и в контексте региональных традиций и предпочтений.

Выстраивая целостную экономику страны, аргентинцы до середины XX в. не создали национально-культурной идентичности. В области художественной культуры это проявилось в замедленном процессе организации культурных институций — системы начального, среднего и высшего художественного образования, выставочных залов и музеев, печатных изданий, где бы отражались история, проблемы и творчество мастеров изобразительного искусства. Самым значимым событием в жизни аргентинцев впоследствии стали общенациональные художественные салоны, в которых были представлены произведения всех видов искусства. А начало было положено в 1871 г., когда в Буэнос-Айресе проходила Первая промышленная выставка. Специальный раздел на ней был отведен для произведений национальных художников. В начале XX в. столицу украшали монументальный мраморный памятник Колумбу (1921 г.) работы известного итальянского скульптора Арнольдо Зоччи (1862—1940), бронзовый памятник герою-освободителю Сан-Мартину (1863 г.), выполненный французским скульптором и медалистом Луи-Жозефом Даума (1801—1887), однако вплоть до начала 90-х годов он неоднократно подвергался переработкам.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИЙ В 30—40-Е ГОДЫ XX ВЕКА. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

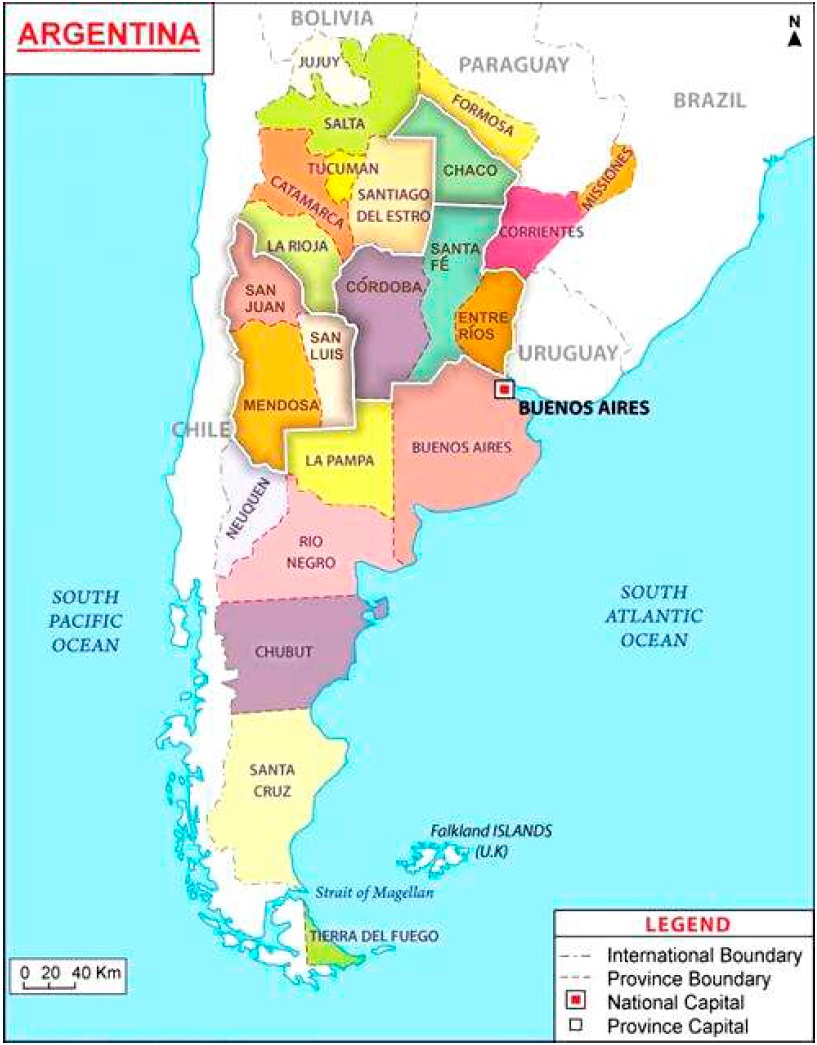

Известный исследователь искусства и культуры Аргентины, доктор искусствоведения, профессор Родриго Гутьеррес Виньюалес рассматривает территории, находящиеся в центре страны, как близкие в культурном отношении: это — провинции Кордова, Санта-Фе, Энтре-Риос. На северо-западе это территория, исстари называвшаяся Куйо, а также провинции Мендоса, Сан-Луис и Сан-Хуан. И если в регионе Кордовы существуют различные природные условия, что не помешало сложению определенной культурной целостности, то население Куйо связывает и общая история, и культура, и крепкое региональное самосознание. Провинция Чако, находящаяся на северо-востоке страны, приобрела известность во второй половине 40-х годов благодаря многообразной деятельности определенного круга лиц, создавших здесь целостную программу продвижения искусства в народ и условий для творчества художников разных направлений и видов деятельности. В рассматриваемый период отличалась довольно оживленной творческой жизнью и Кордова. К середине 20-х годов здесь работали Школа изящных искусств и музей, проводились художественные салоны, которые со временем переросли в американские (южноамериканские). Таким образом, можно констатировать, что в стране были условия для появления и роста молодых талантов.

Фернандо Фадер. Лошади. 1904 г.

Важно отметить, что в провинциях Аргентины творческие силы группировались вокруг той или иной яркой личности. Для центрального региона таковой стал аргентинский художник Фернандо Фадер (1882—1935), родившийся в Бордо (Франция), но проживший всю жизнь в Аргентине и считавший себя аргентинцем. Он стал известным благодаря замечательным импрессионистическим пейзажам, в которых постоянным мотивом было изображение лошадей. Многие художники стали подражать Фадеру и, как считает Виньюалес, во многом поэтому пейзаж провинции стал восприниматься как собственно национальный.

В Мендосе в 30-е годы успешно работала Академия изящных искусств, в которой обучались скульпторы, графики, живописцы, и даже сформировалась своя школа живописи. Известность в стране получили произведения Антонио Браво, Роберто Аццони, Тимотео Наварро, Луиса Лобо де ла Веги. Природе и народу Куйо посвятил цикл произведений один из выдающихся художников страны Лино Энеа Спилимберго (1896—1964). Его большой талант начал укрепляться именно в эти годы. И вряд ли можно было поставить кого-либо рядом с ним по тому, как глубоко он проникался жизнью мужественных людей, живущих на земле Куйо. Полотно Л.Энеа Спилимберго Humildes criaturas («Скромные существа», 1929 г.) поражает мощью, исходящей от женских фигур, словно погруженных в космический пейзаж с огромными горными кряжами на первом плане и едва различимыми возделанными полями на далевом. Воздух этого полотна напоен солнечным светом, им пронизаны пейзаж, величественные фигуры, их одежды. Расцвет художественной школы Мендосы приходится на 1939 г. Тогда устанавливаются связи между Академией Мендосы и Высшей школой искусств в Тукумане. С переездом туда части преподавателей, в том числе Энеа Спилимберго, уровень преподавания в Мендосе начал падать. Территория Тукумана и провинции Жужуй были привлекательны для художников, чувствовавших свою связь с миром коренных народов. Это живописцы Тимотео Наварро (1909—1965), Леонидас Гамбартес (1909—1963), создавший картины о традициях, обрядах и магических ритуалах индейцев. Свое призвание Гамбартес видел в том, чтобы прикоснуться к этому миру и попытаться понять его.

Лино Энеа Спилимберго. Скромные существа. 1929 г.

КОНФРОНТАЦИЯ АВАНГАРДНОГО И РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В 40—50-Е ГОДЫ. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХУАНА ДОМИНГО ПЕРОНА (1943—1953)

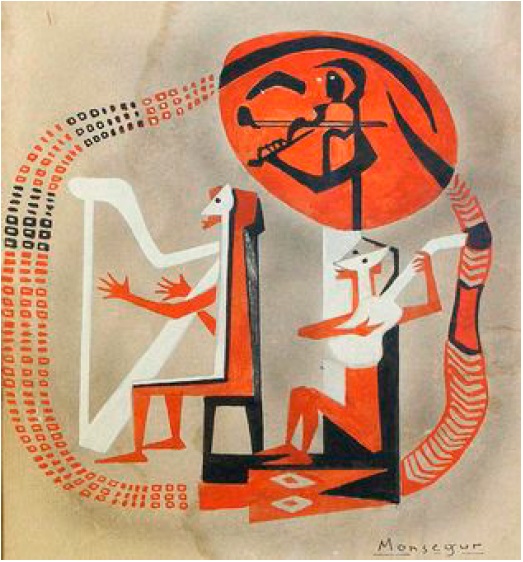

Отметим, что культурная политика правительства в области искусства долгое время не носила директивного характера. Как было сказано выше, художественное образование в Аргентине строилось по французскому образцу и было трехступенчатым. Авторитет французских традиций в живописи подтверждался неизменным интересом к Парижской школе и принадлежностью к ней части аргентинских художников, что, однако, не изменило национального характера их искусства. В разные годы к этой школе принадлежали Л.Энеа Спилимберго и аргентинский живописец Рауль Монсегюр (1913—1963), оставивший заметный след в искусстве Ресистенсии как многогранный художник. Успех на парижских выставках означал для него и признание на родине.

Совершенно новые отношения между художниками и государством были выстроены в стране в годы правления Хуана Доминго Перона (1895—1974, президент Аргентины с 1946 по 1955 г. и с 1973 по 1974 г.). Приоритетными стали те виды и жанры искусства, которые способствовали проводившейся правительством политике, социальным преобразованиям, отвечающим идеологии «Третьего пути». В соответствии с этими требованиями первоначально, примерно до 1949 г., превозносилось искусство, доступное народу, его труд и меняющаяся к лучшему жизнь. Аргентинские исследователи пишут, что в качестве примера рекомендовались формы агитационно-массовой графики СССР. В стране происходит своего рода «культурная революция»: организуются массовые праздники и шествия, передвижные выставки, столичные музеи открыты для публики даже ночью. Посещение музеев стало практиковаться и в общеобразовательных школах. Вместе с тем жюри салонов оставалось тенденциозным в своем выборе лучших произведений и наград. Тогда такие известные масте-ра, как Антонио Берни (1905—1981), Ракель Форнер (1902—1988), Эмилио Петторутти (1892—1971), Энрике Поликастро (1898—1971), Леопольдо Пресас (1915—2009), Деметрио Урручуа (1902—1978), Мигель Карлос Викторика (1884—1955), а также итальянский живописец и скульптор Лучо Фонтана (1889— 1968 гг.) организовали в 1946 г. Салон независимых и сумели пробить себе дорогу к публике. Поворот к плюрализму в искусстве произошел в 1952 г. вследствие целого ряда важных событий. На смену политике закрытости от внешних влияний в экономике пришла политика сотрудничества, на смену давлению на художников — политика одобрения демонстрации на салонах и тематических выставках произведений разных стилей, включая беспредметное искусство. Абстрактное искусство аргентинских художников на выставках в Венеции и США было призвано создать новый образ открытой миру Аргентины. Произведения реализма теперь обретают социальную остроту и активный протестный характер, особенно в графике, популярным становится и искусство мексиканских муралистов.

Леонидас Гамбартес. Подношение. 1950 г.

Перипетии культурной политики середины 40—50-х годов по-своему отразились в деятельности объединения EFA, а произведения известных мастеров Аргентины, собранные в Fogón, стали панорамой их творчества.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FOGÓN И ОБРАЗ АРГЕНТИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУЗЕЯ FOGÓN, 1943 ГОД — СОВРЕМЕННОСТЬ

Прежде чем EFA cтал музеем, возникла легенда Fogón, притягательная для всех новых поколений. Выдающиеся ученые Аргентины, исследующие его деятельность в наши дни, сформировались в культурной среде, созданной именно его мастерами в столице провинции Чако — Ресистенсии. Даже сегодня, в ситуации пандемии, Fogón остается в контакте со своими приверженцами, так как в Интернете на сайте появился обзор экспозиции главного зала музея.

В пространстве зала в живом взаимодействии находятся произведения изобразительного искусства и рукописные тексты, предметы повседневного быта горожан и коренных народов провинции Чако, археологические артефакты. Это — особый музей, со своей темпоральностью. Принятый в музееведении термин «комплексный» явно не соответствует сути музея. EFA вобрал в себя память о своих создателях и тех, кто составил его славу, что проявляется в тщательно отобранных для показа произведениях, в текстовых материалах, раскрывающих значимые ситуации их жизни и взаимоотношений.

В мастерских EFA работали художники, известные всей Аргентине и имевшие мировое признание: Помпео Аудиверт (1900—1977), Либеро Бади (1916—2001), Орасио Батлер (1897—1983), Антонио Берни (1905—1981), Родриго Бономе (1906—1990), Хорхе Ромеро Брест (художественный критик и художник, 1905—1989), Эдуардо Хонкьерес (1918—2000), Хуан Карлос Кастаньино (1908—1972), Аида Карбальо (график, живописец, иллюстратор, керамист, 1916—1985), Рауль Монсегюр (художник, монументалист, 1913—1963), Серхио Серджи (1896—1973). Среди них были художники, утвердившиеся в своих начинаниях именно в Fogón — центре, созданном Альдо Больетти (аргентинский бизнесмен и меценат, 1908—1979), Хуаном де Диос Меной (художник, скульптор, поэт, 1897—1954), Хильдой Торрес Варелой (аргентинский ученый, выпускница Сорбонны, профессор-филолог, 1923—2002).

К А.Больетти вряд ли можно применить привычный термин «меценат». Он был другом тех, кто начал работать в старом здании EFA в 1943 г., а потом продолжил в новом, авангардном по своей архитектуре здании нового EFA в 1954 г. Подобно художникам, имевшим в EFA свои комнаты, Больетти тоже жил там. Начиная свою деятельность, Больетти и Мена распределили между собой функции: поэт, музыкант и скульптор, Мена координировал деятельность художников [2, c. 2]; предприниматель Больетти занимался экономическими вопросами и взаимодействием с муниципальными властями [2, с. 5]. Особое положение занимала Х.Торрес Варела, поскольку именно она расширила сферу деятельности объединения. Будучи профессором-лингвистом, имея диплом Сорбонны, она начала выпускать Boletín «El Fogon de los Arrieros» («Бюллетень EFA»), где публиковались все новости, касающиеся музея, — о выставках, литературных диспутах, спектаклях. Она же была талантливым постановщиком самих спектаклей, которые шли в главном зале. Выставки, литературные дискуссии, спектакли были общедоступными. Таким образом, деятельность EFA носила и культурный, и просветительский характер. Возникла традиция, существующая и в наши дни. Три поколения жителей Ресистенсии причастны к ней. Демократизм объединения — его характерная черта, сохранившаяся и после того, как создатели EFA ушли из жизни.

Исследование произведений искусства, хранящихся в EFA, их систематизация и публикация — достойное продолжение начинаний его создателей. Научный каталог экспонатов коллекции живописи и графики есть в Интернете [3]. Х.Торрес Варела пишет: «…коллекция начала возникать благодаря пожертвованиям, которые делали в доме Больетти сами посетители, художники, работавшие в его ателье, дарили свои произведения, приобретения делались и менеджерами Больетти» [2]. Отметим, что первоклассные работы, подаренные художниками, могли быть сделаны задолго до образования Fogón. Считалось престижным, если работа того или иного мастера вошла в коллекцию музея.

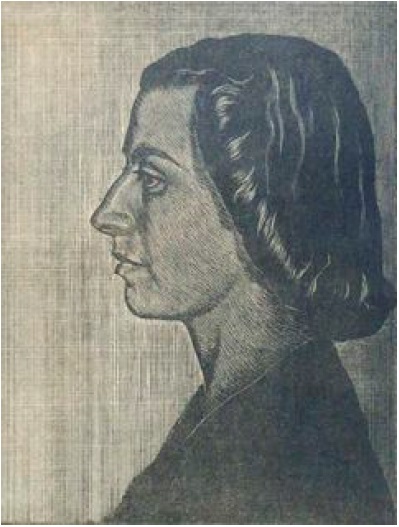

Серхио Серджи. Моя супруга. 1936-1937 г.

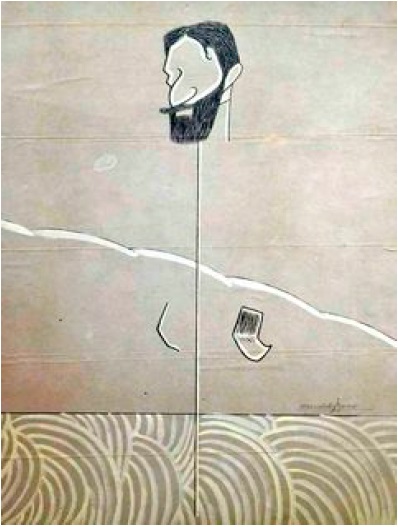

Антонио Бермудес. Шарж на Орасио Кирогу. 1920 г.

В экспозиции и в хранении есть произведения различных направлений и стилей, что позволяет довольно полно представить развитие станковой живописи и графики Аргентины за длительный период времени. Графика, особенно ее печатные виды, популярна в Аргентине [4, с. 12-14]. Ее развитие неразрывно связано с газетно-журнальными изданиями, на страницах которых часто помещались шаржи и карикатуры на известных людей страны. В EFA хранится шарж художника, карикатуриста и иллюстратора Антонио Бермудеса Франко (1905—1974) на уругвайского писателя Орасио Сильвестра Кирогу (1878—1937) — автора знаменитых Cuentos de la selva («Сказок сельвы», 1918 г.), переведенных на многие языки, в том числе на русский. Шарж был сделан в 1920 г. А.Бермудес, дружески относившийся к писателю, артистически подчеркивает особенности внешности О.Кироги. Выделяя крупные черты лица, тело он не прорабатывает вообще, показывая только левую кисть руки, превратившуюся в звериную лапу. Очевидно, А. Бермудес приравнивает писателя к его персонажам, способным на многообразные перевоплощения.

Литография Эмилио Петторути (художник и педагог, 1892—1971) Le philosophe («Философ 1918») — произведение, значимое во многих отношениях. В молодости он увлекался синтетическим кубизмом. Со временем художник переводит часть своих картин в литографию. Они были напечатаны в одной из лучших мастерских Парижа, с которой сотрудничали испанские художники Пабло Пикассо (1881—1973) и Хуан Миро (1893—1983), французские художники Анри Матисс (1869—1954) и Жорж Брак (1882—1963), русский и французский художник Марк Захарович Шагал (1887—1985). В мощной фигуре, заполнившей все пространство листа, в динамичном взаимодей-ствии составляющих ее геометрических плоскостей, в продуманном цветовом решении ощущаются дух времени, стремление к эксперименту. Философ напоминает средневекового рыцаря в доспехах.

Портретный жанр представлен в EFA произведениями, отличающимися яркой типажностью. Среди них портрет, созданный С.Серджи, Mi esposa («Моя супруга», 1936—1937 гг.) Это чрезвычайно тонко и тщательно выполненная ксилография. Строгой профильностью, ясностью черт и спокойной отстраненностью портрет напоминает образец медальерного искусства. Взгляд красивой модели направлен мимо зрителя. О вкусовых пристрастиях современников говорит пастель любимого аргентинцами художника Рауля Сольди (1905—1994) El sombrero («Шляпа»). Обаяние юности, грация, сквозящая в незавершенном жесте, наконец светлый наряд — все эти черты могли быть присущи девушке другой эпохи. И, может быть, этот образ-мечта неслучайно возник в воображении Р.Сольди — ведь он был сценографом. Но так или иначе, именно эта вещь покорила сердца друзей А.Больетти, которые подарили ему пастель на день рождения. Иное, далеко не умиротворенное настроение присутствует в экспрессионистском двойном портрете аргентинского художника Леопольдо Пресаса (1915—2009) Las hermanas («Сестры», 1950 г.) или в мрачном сюрреалистическом образе Oreja («Ухо», 1958 г.) художника Хуана Грелы (1914—1992), содержание которого не поддается однозначному толкованию. Биография этого живописца типична для мастеров его поколения, стремившихся найти себя в различных художественных течениях. Отказ от миметических средств был обусловлен для них поиском внутренней сущности человека. Персонаж «Уха» предстает застывшим деревянным манекеном с уродливыми конечностями.

Хуан Карлос Кастаньино. Купальщицы (без даты)

Обнаженная натура в пейзаже — это классический для европейской живописи мотив. Х.К.Кастаньино преображает его в мотив, характерный для аргентинской действительности. Две полуобнаженные женщины беседуют на берегу реки, третья, чуть поодаль, что-то ищет в песке. Контрастные по своей телесности фигуры двух стоящих на первом плане собеседниц сразу привлекают к себе внимание. Впечатление от эмоционального напряжения, сближающего их, смягчено колоритом, построенным на легких цветовых отношениях голубых, зеленоватых, розовых оттенков акварели. В начале 1950-х годов Кастаньино находился под сильным влиянием живописи Китая, с которой он познакомился во время поездки в эту страну.

Приверженность пейзажистов Аргентины своеобразной красоте ее природы выразилась в разнообразии мотивов произведений. Это — дá-левые пейзажи с монументальными горными грядами, вписанные в просторы пампы уютные поселения и особенно — речные и морские пейзажи. Многие пейзажисты часто путешествовали, недели и месяцы проводя на воде. «Человеком Дельты» называли Р.Монсегюра, друга Fogón. По Паране на яхте Chubasco приплыл в Ресистенсию известный аргентинский художник Сезар Фернандес Наварро (1909—1992), получивший приглашение писать в Fogón фреску.

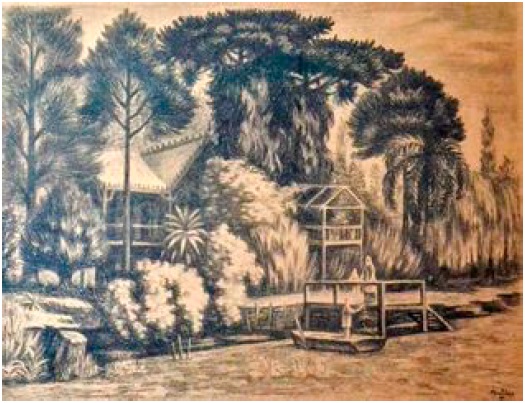

Орасио Батлер. Пейзаж Тигре. 1957 г.

Особенно тесно был связан с побережьем реки Тигре О.Батлер: с 1934 г. он почти не покидал родных мест, где его называли «Художником Тигре». Литографии с видами побережий отмечены особым декоративным стилем, присущим именно О.Батлеру. Одна из них — подарок художника — вошла в основную экспозицию EFA. Человеческое жилье в куще огромных первозданных деревьев кажется хрупким, а фигурки людей — маленькими. Отмечается особая приверженность Батлера достоверному изображению деревьев — «…сосен, араукарий, цик, плакучих ив…» [3, р. 59].

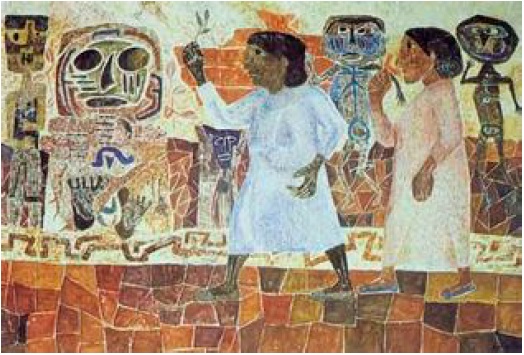

У Р.Монсегюра мотив воды приобретает символическое значение. Особенно в муралях, где первозданные воды омывают все сущее, созданное великими богами. Этот художник одним из первых в Аргентине обратился к мифологии коренных народов и в своих знаменитых муралях Génesis Chaco («Генезис Чако») придал конкретный облик древним духам: это —Creadores del mundo («Творцы мира»), Cuatro vientos («Четыре ветра»), Yasiyatere («Йаситере»). По мнению художника, природное начало и мир человека связаны ритмами, пронизывающими все сущее. Эта идея воплощена в акварели Música («Музыка», 1962 г.), в которой в композиционную целостность и гармонию приведены мягкие волнистые формы и жесткие угловатые очертания тел музыкантов, плоскость солнечного диска и обрамляющее композицию тело змеи. Графические контрасты красного, черного и белого придают акварели особую четкость. Произведения Монсегюра далеко не всегда отличались цветовой лаконичностью. Сложной цветовой гармонии он достиг в одной из самых поэтичных своих работ — мурали Botadores de la luna («Гребцы Луны»), которую написал для Fogón. О колорите этого произведения, в котором золотистые, фиолетовые и зеленые тона приобретают мерцающие оттенки под светом Луны, писали доктор культурологии, член Национального совета по научно-техническим исследованиям Марианна Джордано и Л.Итурбуру [3, p. 33]. В муралях «Генезис Чако» мифологические персонажи обитают в особом сюрреалистическом пространстве, их облик воссоздан на основе фольклора индейцев, и это стало новым явлением в искусстве Аргентины.

Далеко не всегда творческая эволюция художника была столь очевидна, как это произошло с Монсегюром. Творческий путь С.Ф.Наварро тоже привел его к новому пониманию смысла искусства, но позже. Они — почти ровесники, учились в Париже в Академии французского скульптора, художника и педагога Андре Лота (1885—1962). Вернувшись на родину, С.Ф.Наварро совершает длительное путешествие по северо-востоку Аргентины. Его фреска Recolección de cereales («Уборка урожая») в новом здании Fogón больше свидетельствует о прекрасном знании традиций фресковой живописи итальянского Возрождения, чем о современных инновациях. В 1962 г., когда была написана акварель «Музыка», Наварро создал картину Pesca («Рыбалка») — пронизанное солнечным светом полотно, в котором ему удалось соединить импрессионистические и кубистские приемы для придания предметам определенной символики [3, р. 79]. Анализируя свое творческое развитие, С.Ф.Наварро напишет: «Хотя я был в каком-то посткубистском движении, моя живопись может быть рассмотрена и в рамках магического реализма, то есть в извлечении определенных поэтических элементов из реальности и наделении определенных вещей магическим смыслом» [3, р. 80]. Остается сделать вывод, что «Гребцы Луны»», не говоря уже о «Творцах мира», «Йаситере» и «Четырех ветрах» из «Генезиса Чако», — вполне завершенные произведения магического реализма.

Рауль Монсегюр. Музыка. 1962 г.

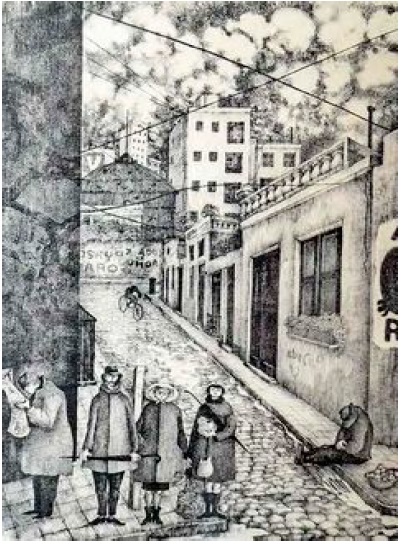

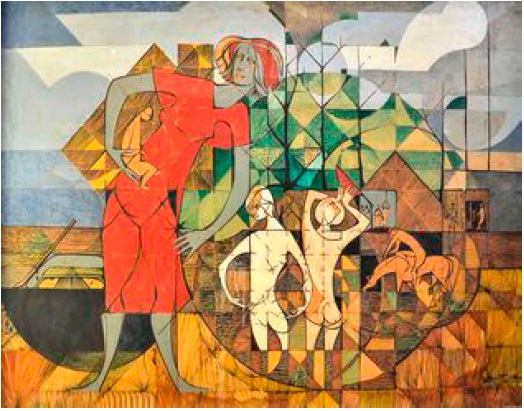

Мурали Fogón, по замыслу А.Больетти и аргентинского архитектора нового здания музея Умберто Орасио Маскерони, не должны были стать и не были одностильными [5]. Одни из них по своим мотивам ближе к реальной жизни, другие имели символическое и отвлеченное содержание. В интерьере они акцентировали отдельные зоны пространства. Рядом с этими монументальными произведениями разнообразная станковая живопись и графика основной экспозиции не исчезают из поля зрения. Произведений костумбризма здесь нет. Этнографическую описательность заменил свежий, аналитический взгляд на действительность. Избегая сюжетов, в муралях и в станковых произведениях художники неоднократно обращаются к темам музыки и танца. В мотивах городского пейзажа, как в литографии художника-гравера Аиды Карбальо (1916—1985) La cola («Хвост») появляются социальные типажи — персонажи, из которых, собственно, и состоит хвост: очередь на автобусной остановке. Определенное влияние монументального искусства можно проследить и в станковой живописи. Например, в шелкографии художника Эдди Торре (г.р. 1931) El vestido rojo («Красное платье»). Сюрреалистическая трактовка темы материнства сопряжена с пейзажем и условно решенным пространством. Современные аргентинские исследователи задаются иногда вопросом: было ли искусство Fogón деполитизированным? И нередко для сопоставления рассматривается искусство знаменитых мексиканских муралистов Диего Риверы (1886—1957), Хосе Клементе Ороско (1883—1949) и Давида Альфаро Сикейроса (1896—1974), известное во всем мире социально-протестной живописью.

Сезар Фернандес Наварро. Рыбалка. 1962 г.

В 1933 го., после приезда в Буэнос-Айрес, Д.Сикейрос организовал литографскую мастерскую, чтобы познакомить аргентинских художников с опытом распространения в литографии актуальных социальных идей. В этой мастерской приняли участие Л.Э.Спилимберго, А.Берни, Д.Урручуа, Х.К.Кастаньино. Большой интерес привлекла конференция Д.Сикейроса «Художник на службе революции», состоявшаяся в Росарио в том же году. Вскоре после этого в Росарио появилась группа художников, которая заявила, что разделяет взгляды Сикейроса и что для них значимы этнические аспекты, поэтика региональной истории. Так, Л.Гамбартес пишет о своем стремлении выразить национальное начало, «…магико-мифические структуры, сохранившиеся в сознании метисного населения пригородов Росарио» [3, р. 88]. В экспозиции Fogón представлена акварель художника Mujeres («Женщины»), персонажи которой заняты исполнением таинственного обряда. Именно эта проблематика привлекла внимание к искусству художника на национальных и международных выставках.

О существовании насилия как неизбежной составляющей современной жизни свидетельствуют произведения аргентинских мастеров Фроилана Люденьа (1913—1959) Prisionero («Заключенный») и Помпео Аудиверта (1900—1977) Pie en la tierra («Нога в земле»). Все средства живописи сконцентрированы в образе замученного, подвергшегоcя пыткам человека. И ничто не отвлекает от восприятия желтовато-серого лица с подтеками крови. Изображенное в профиль, это лицо перечеркивают прутья решетки. Очевидно, что возврата из темницы не будет. Лицо заключенного написано в натуру и занимает всю плоскость картины. Возможно, она неслучайно попала в экспозицию уже после смерти автора: слишком опасно было прикасаться к теме борьбы с диктатурой, которая уничтожала своих противников беспощадно. В наши дни стало известно, что в 40-е годы в провинции Чако против хлопковых магнатов действовали вооруженные отряды коммунистов-герильерос [6]. И вполне может быть, что у картины Ф.Люденьа есть документальная основа.

Аида Карбальо. Хвост. 1964 г.

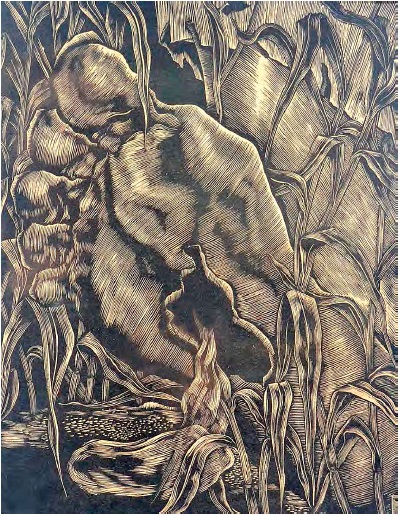

Помпео Аудиверт. Нога в земле. 1947 г.

В творчестве русско-аргентинского скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи, друга Fogón, мотив жертвы в 1930-е годы занял особое место. По лаконичному композиционному решению его «Мертвый герой» перекликается с «Заключенным». Тема смерти разработана скульптором с предельной пластической убедительностью. Отсеченная от тела голова, лежащая на боку, словно застыла в неподвижности, запали глазницы и, как у Ф.Люденьа, только стекающая по лицу кровь говорит о перенесенных страданиях.

Творчество одного из самых известных аргентинских художников П.Аудиверта представлено в экспозиции беспощадной и трагической по своему замыслу гравюрой «Нога в земле» из серии Temas mexicanos («Мексиканские темы»). Крупноплановое изображение останков израненной стопы, сквозь которую прорастают травы, становится метафорой бренности человеческой плоти, беззащитности человека перед стихиями жизни. В контексте названия серии она воспринимается как символ жертв мексиканского крестьянства, принесенных во время революции, как монументальный памятник этим жертвам. Созвучие творчества П.Аудиверта и Д.А.Сикейроса — следствие общих типологических черт, присущих искусству этих латиноамериканских художников. Подтверждением чего стали слова Д.А.Сикей-роса: «(это. — Н.Р.) …один из самых сильных профессионалов в искусстве печати во всем мире. Сегодня … мексиканцы подтверждают мудрость творчества этого коллеги. Идеальное красноречие лаконичности при мощном космическом масштабе» [3, p. 33].

Эдди Торре. Красное платье. 1964 г.

Уже в первое десятилетие деятельности Fogón его художники стали известны за пределами Чако, на общенациональных вернисажах, у некоторых прошли персональные выставки. Как настоящую победу они праздновали участие в Венецианской биеннале, где раздел Аргентины был представлен именно их произведениями [3, p. 122]. Значимым событием стало участие в Панамериканской выставке в Вашингтоне в 1962 г. В наши дни в Буэнос-Айресе есть Дом Чако (Casa del Chaco), где с 23 июля по 30 сентября 2015 г. прошла выставка с примечательным названием Chaco en Buenos Aires. Iconos del Chaco: El Fogón de Los Arrieros («Чако в Буэнос-Айресе. Иконы Чако: Эль Фогон де Лос Аррьерос». Это стало подтверждением того, что мастера Fogón вышли далеко за рамки регионального, провинциального искусства и стали общенациональными художниками. В этом процессе, как считает известный исследователь искусства Латинской Америки Н.А.Шелешнева-Солодовникова, «…приобщение латиноамериканских художников к новейшим европейским течениям открывало для них свою Америку…Так обстояло дело с возникшим …в Латинской Америке живописным вариантом «магического реализма», имевшего своего европейского двойника — сюрреализм» [7, c. 14]. Действительно, известные аргентинские писатели О.Кирога и Хорхе Луис Борхес (1899—1986), довольно близко соприкасавшиеся с EFA, относились к направлению магического реализма с его эмоциональной сверхнормативностью, иррациональным восприятием действительности, интуитивизмом. Причем персонажи О.Кироги — и люди, и звери — обитают в основном в сельве, в то время как герои Х.Л.Борхеса — городские жители.

Ростки сюрреализма обнаруживаются в произведениях всех жанров, имеющихся в экспозиции EFA. И они тем заметнее, чем больше приблизился художник к стихии мифа коренных народов, к их традициям. Этот процесс наиболее явно обнаружился как некий внутренний позыв в творчестве мастеров, близко соприкасавшихся с индейцами, сопричастных их проблемам. Вспомним мураль Д.Урручуа La incorporación de los indios a la civilización («Приобщение индейцев к цивилизации»), цикл муралей «Генезис Чако» Р.Монсегюра, станковую графику Л.Гамбартеса и П.Аудиверта.

Социокультурная ситуация в Чако была наиболее сложной. Именно здесь шла «Война пустыни», которая завершилась истреблением десятой части коренного населения ради распределения земель, на которых индейцы вели свое кочевое хозяйство, в пользу эмигрантов. Единая аргентинская нация сложилась как целое позже других народов Южной Америки. Об этом в своей «Истории искусства аргентинцев» писал аргентинский художественный критик и искусствовед Хосе Леон Пагано, горестно восклицая — «Кто мы такие?» [8, p. 35]. Причину неустоявшейся культурной традиции он видел в постоянном многотысячном притоке эмигрантов. И только ближе к середине 50-х годов XX в. в художественной культуре Аргентины возникли черты подлинно национальной традиции. Именно в Ресистенсии усилиями художников EFA процесс формирования национальной культуры обрел наглядную целостность. Следствием просветительской деятельности стала Программа благоустройства Ресистенсии, автором которой стал А.Больетти. В ходе ее реализации был достигнут подлинный синтез архитектуры, скульптуры и монументальной живописи. В преобразившемся городе особое значение приобрела скульптура, причем образы индейцев, созданные аргентинскими скульпторами Крисанто Домингесом (1911—1969) и Карлосом Скеноне (1907—1963), стали программными. В противостоянии с клерикалами фогоньерос победили. Их «армией» стали сотни скульптур, и обнаженных в том числе, украшающих Ресистенсию после каждого нового Международного биеннале скульптуры, которые проводятся здесь вот уже более 30 лет. Теперь по решению правительства Аргентины столица Чако получила статус столицы скульптуры страны. А Fogón стал национальным достоянием провинции.

В Аргентине отдают должное провинциальным художественным музеям. Уникальность Фогона — в его многофункциональности, к которой стремятся многие современные музеи. Но EFA — это часть истории Чако на сложном пути формирования единой нации и единой национальной художественной культуры. Гаучо Мена и индеец Домингес много для этого сделали. Пагано, между тем, считал, что для мирной интеграции в аргентинское общество индейцы должны идти вслед за миссионером. Он начинает «Историю искусства аргентинцев» с изваяния Cristo el Humilde y Paciente («Христос Смиренный и Терпеливый»), выполненного народным мастером Хосе Индио. Эту мысль и тот же пример повторяет в 1965 г. критик и искусствовед, публицист и поэт более молодого поколения Ромуальдо Бругетти (1912—2003) в «Истории искусства в Аргентине» [9]. При президенте Пероне индейцам были даны гражданские права, но гарантий их применения не существовало. Современные исследователи истории культуры Чако уделяют значительное внимание социальным проблемам индейцев, изучают их фольклор и искусство. Марианна Джордано в своих статьях и публичных выступлениях никогда не избегает острых тем [10]. Таким образом, можно сказать, что исследователи не замыкаются в пределах узко академических проблем.

Библиография

- 1. Available at: https://www.laizquierdadiario.com/La-escuela-el-gaucho-y-el-indio-controversias-alrededor-de-la-figura-de-Sarmiento (accessed 24.04.2021).

- 2. Torres Varela H. El Fogón (Introducción). El Chaco y su Cultura. Esculturas. Buenos Aires, 1979, 36 р.

- 3. Giordano, M., Sudar-Klappenbach, L. (2018) El patrimonio artístico de El Fogón de los Arrieros: primera parte. 1a ed. Resistencia: Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Libro digital, PDF, p. 152 [электронный ресурс] Available at: http://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/193.pdf (accessed 15.05.2021).

- 4. Burucua E. Nueva Histoia Argentina. Arte Sociedad y Politica. Available at: https://ru.scribd.com/document/263798898/EMILIO-BURUCUA-Nueva-Histori (accessed 10.03.2021).

- 5. Копанева М. Р. Архитектурное пространство культурного центра «Эль-Фогон-де лос-Аррьерос» (г. Ресистенсия, провинция Чако, Аргентина) как метафора региональной идентичности. Общество: философия, история, культура, 2021, № 7, с. 93–98. Available at: https://doi.org/10.24158/fik.2021.7.16 (accessed 04.03.2021).

- 6. Nadra, A. Secretos en Rojo. Un militante entre dos siglos. Buenos Aires, Corregidor, 2012, 320 p.

- 7. Шелешнева-Солодовникова Н.А. Соотношение общерегионального и национального в живописи Латинской Америки. Культура Латинской Америки. Available at: https://www.indiansworld.org/Latin/latin_america_culture04.html#.YQgx98RR2po (accessed 20.05.2021).

- 8. Pagano X.L. El arte de los argeninos. Buenos Aires, 1937, Tomo 1, 553 p.

- 9. Brugetti R. Historia del arte en Argentina. Mexico, 1965.

- 10. Giordano M. Discurso e imagen sobre el indigena chaceno. Ediciones Al Margen, La Plata, 2004, ISB 987-1125-37-2; Giordano M. Loreto: memoria guaraní jesuítica viva en el Ibera: miradas en torno a su formación histórica, culural y geográfica. 1a ed. compendiada. Resistensia: Instituto de Investigaciones Geohistóricas; Loreto: Municipalidad de Loreto, 2018. ARCHIVO Digital: online ISBN 978-978-4450-01-02; Giordano M. Identidades en foco. Fotografía e Investigación social. Published 2011.