- Код статьи

- S0044748X0022868-3-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0022868-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 11

- Страницы

- 91-103

- Аннотация

Автор статьи предпринимает попытку проверить подлинность сюжета, изложенного Евгением Александровичем Евтушенко в поэме «Дора Франко». Речь идет об экземпляре книги Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который Евтушенко обнаружил в городке Летисия в амазонской части Колумбии в 1968 г. В книге была дарственная надпись советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова. Этот факт примечателен не только тем, что «Доктор Живаго» был запрещен в СССР, но и тем, что в 1958 г. именно С.Смирнов был председателем на заседании, в ходе которого Пастернак был исключен из Союза писателей. Архивные поиски, анализ свидетельств современников и взаимодействие с коллегой из департамента Амасонас позволили выяснить, что С.Смирнов действительно посетил Летисию за несколько месяцев до Е.Евтушенко, выступал с лекциями в тех же местах и общался с теми же людьми. В ходе исследования было установлено, что до 1980-х годов в Летисии могла быть только одна библиотека — при доме культуры, который и Смирнов, и Евтушенко упоминают в отчетах о командировках. Оба косвенно подтверждают, что произведений русских писателей в ней не было. Выяснить, был ли экземпляр «Доктора Живаго» единственным исключением, т.е. уже лежал на книжной полке, или его привезли С.Смирнов и переводчица Нина Булгакова, нам не удалось. Поскольку сама книга так и не найдена, мы не можем однозначно утверждать, что дарственная надпись раскаявшегося Смирнова в книге Пастернака — не плод художественного вымысла Евтушенко. Однако проведенное исследование дает основания полагать, что этот сюжет действительно имел место.

- Ключевые слова

- дело Пастернака, «Доктор Живаго», С.С.Смирнов, Е.А.Евтушенко, Колумбия

- Дата публикации

- 14.11.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 391

Иные исследования рождаются из попытки доказать, что какой-то незначительный сюжет имел или не имел места. Важно ли знать, оставил ли 55 лет назад один советский писатель книжку другого советского писателя в небольшой библиотечке дома культуры на Амазонке? Пожалуй, нет. А если за первым закрепилась одиозная репутация обвинителя второго? Если та точка, в которой пересеклись их имена, изменила жизнь обоих и на долгие годы стала важнейшим прецедентом советской литературно-политической жизни? Тогда картина меняется.

Целью данной статьи станет попытка проверить, мог ли один советский писатель, С.С.Смирнов, подписать книгу другого советского писателя, Бориса Леонидовича Пастернака, и оставить ее там, где ее никто не найдет? Для поиска ответа на этот вопрос пришлось обратиться к широкому кругу источников — от архивных материалов до художественной литературы. Вернее, наоборот: ведь первой зацепкой была поэма Е.А.Евтушенко «Дора», а проверить подлинность ее сюжета предстояло по опубликованным свидетельствам современников, массиву коллективных писем и архивным материалам, находящимся в личном фонде С.С.Смирнова, фондах Союза писателей и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). В число последних вошли делопроизводственные документы Иностранной комиссии Союза писателей, а также отчеты о командировках, написанные Е.А.Евтушенко и С.С.Смирновым, соответственно. Подобные бумаги должны были писать все командированные Союзом писателей. Отчеты всегда пестрели именами (поиск потенциальных попутчиков!) и описанием встреч и интервью (на которых советские писатели непременно «убеждали» и «доказывали»), но назвать их исчерпывающими нельзя, поскольку туда, конечно, не попадало то, что начальству было знать не нужно. Яркий пример: романтическая история, начавшаяся для Евгения Евтушенко в Колумбии в начале 1968 г. и длившаяся чуть ли не всю его долгую жизнь, в отчете была подменена на удивление бессобытийной летописью. Обнаружив в РГАЛИ этот отчет, я решила проверить, неужели прекрасная Колумбия показалась поэту не заслуживающей интереса. Именно так я наткнулась на сюжет о затерянной на Амазонке книжке.

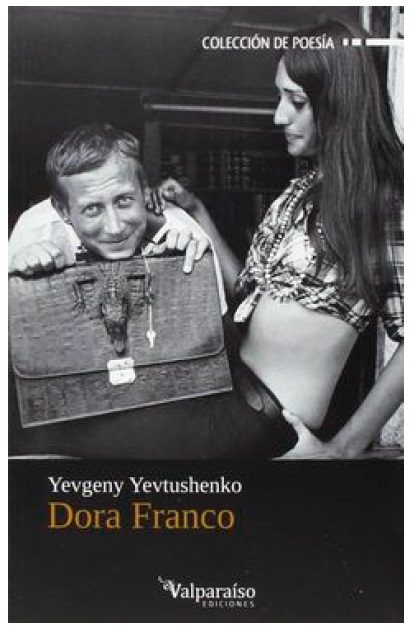

Итак, идя по петляющему следу, который Евтушенко оставил за собой в командировке по Латинской Америке в конце 1967 — начале 1968 гг., я прочитала его позднюю поэму «Дора» (2011 г.) [1]. В ней Евгений Александрович рассказывает о своем романе с колумбийской моделью и фотографом Дорой Франко.

Помимо прочего Евтушенко описывает поездку в Летисию — небольшое колумбийское поселение на границе с Бразилией и Перу. Иностранцы обычно ездили туда, чтобы своими глазами увидеть амазонские джунгли, но советский поэт еще и выступил со стихами в местном доме культуры «перед рыбаками, охотниками на крокодилов, ловцами анаконд, монахами и пограничниками». Почти все его слушатели были людьми неграмотными, но «с сердцами, доверчиво открытыми поэзии и миру» [2, л. 26]. При этом доме культуры была библиотека. Библиотекарь с говорящим именем Верхилио (если не считать это поэтической выдумкой) сказал, что Евтушенко — не первый русский в Летисии и что здесь уже побывал С.С.Смирнов. Его книг в библиотеке не было, «но как внимания знаки / он оставил нам несколько слов не на книжке своей, а на Пастернаке» [1]. Раскрыв драгоценный — и запрещенный в СССР — том «Доктора Живаго», потрясенный Евтушенко действительно нашел там дарственную надпись, что-то вроде: «От имени советских писателей столицы я / рад, что вижу здесь книгу нашего классика. Вива, Летиция!» [1]. Библиотекарю пришлось объяснить: Смирнов «стал председателем сборища, где Пастернака тогда исключали» [1].

Конечно, Евгения Александровича можно было бы заподозрить в художественном вымысле. Однако прежде, чем этот драматический сюжет был описан в поэме, с его слов этот эпизод пересказала Ольга Ивинская. Ее воспоминания были опубликованы в 1992 г. Ивинская утверждает, что библиотекарь, заметив волнение поэта, хотел даже вырвать для него автограф Смирнова, но потом решил, что без него книга теряет букинистическую ценность [3, с. 306]1. В поэме Евтушенко попытка вырвать страницу пропадает, но есть такие строки: «И ответил Вергилий подавленно и сокровенно: “Я как библиофил понимаю, что книга с / автографом этим — бесценна”» [1].

Е.Евтушенко и Дора Франко на обложке поэмы «Дора Франко». Изд-во Valparaíso Ediciones, 2015

Обсуждал ли Евтушенко эту историю со Смирновым по приезде? К сожалению, мне не удалось найти свидетельств этого разговора. Подтвердить эту историю можно лишь найдя книгу. Понятно, что дело это обречено уже хотя бы потому, что едва ли в импровизированной библиотеке в тропическом климате книгу можно сохранить на протяжении 50 лет. Мои единственные источники — это пересказ третьим лицом, сделанный через 24 года после событий, и стихотворная версия этого рассказа, опубликованная еще через 20 лет. Трезво оценивая шансы, я все же стала искать контакты в колумбийской Летисии, одновременно восстанавливая череду событий. Необходимо было ответить на несколько вопросов. Как «Доктор Живаго» попал в Летисию? Что это за издание? Когда и при каких обстоятельствах Смирнов приезжал в Летисию? Почему он оставил дарственную надпись именно на этой книге? Даром что библиотекаря звали Вергилий, он не знал «подробностей нашего ада». Российский читатель понимает, о каком аде идет речь. И все же я изложу необходимые для понимания контекста подробности.

Для современника шок от находки экземпляра «Доктора Живаго» с дарственной надписью Смирнова объясняется одиозной ролью, которую тот сыграл в деле Пастернака. Отечественная наука еще ждет исследователя, который сможет собрать под одной обложкой темные и светлые страницы биографии Сергея Сергеевича. Трагические эпизоды его жизни идут вразрез с подчеркиваемой современниками порядочностью писателя [3, с. 297; 4, с. 117], но во многом биография Смирнова это — биография человека той эпохи. Как писатель С.С.Смирнов (1915—1976 гг.) известен главным образом как автор «Брестской крепости» (1957 г.) и других книг о войне. В послевоенные годы он помогал вернувшимся из плена советским солдатам не попасть в тюрьму, кому-то — выйти из нее и реабилитироваться. В то время, когда А.Т.Твардовский возглавлял редакцию «Нового мира» (1950—1954 гг.), Сергей Сергеевич был его заместителем и правой рукой. Когда Пастернак передал свою рукопись в «Новый мир», ни Твардовский, ни Смирнов там уже не работали2. Смирнов же председательствовал на Общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 г. по делу Бориса Пастернака и его романа. Во вступительной речи председатель укорял редколлегию «Нового мира» в недостаточной жесткости в отношении «предателя» и даже предлагал лишить того гражданства. Эти слова остались угрозой — эпоха лишения неугодных гражданства СССР еще не настала3, — но из Союз писателей Пастернака исключили.

3. Впрочем, существует версия о том, что от лишения гражданства Бориса Пастернака спасло личное вмешательство Джавахарлала Неру, который позвонил Хрущеву и заступился за поэта [6].

Возможно, потомкам легко осуждать малодушие участников тех событий. Всего за два с половиной года до заседания московских писателей был разоблачен культ личности Сталина, и казалось, что в стране начинается новая жизнь. Однако в переменах была неприятная двусмысленность: «культ» был разоблачен в секретном докладе (хотя о его содержании стало немедленно известно всей стране), либерализация проводилась на страх и риск ее адептов, а сталинисты никуда не делись. Один из них — вдохновитель травли Пастернака, заведующий отделом культуры ЦК КПСС Д.А.Поликарпов — присутствовал на том «зловещем» заседании и бдительно следил за его участниками. Некоторые из них позднее признавались, что они испугались наступления нового «тридцать седьмого года», а они-то знали, «что это такое» [7].

Воспоминания современников содержат свидетельства о том, что Сергей Сергеевич всю жизнь жалел о доставшейся ему роли [3, с. 305] и, вероятно, о том, как он ее исполнил. Последующие вехи его литературно-политического пути весьма неоднозначны: недолго (1959—1960 гг.) был главным редактором «Литературной газеты»; в 1964 г. получил Ленинскую премию за «Брестскую крепость» и за огромную работу по сохранению имен героев войны; в 1966 г. подписал письмо против реабилитации И.Сталина4, а в 1973 г., вместе с другими именитыми современниками, — письмо против Александра Солженицына и Андрея Сахарова5, тогда же выступал за исключение Булата Окуджавы из Союза писателей из-за его публикации за границей.

5. Письмо в редакцию газеты «Правда». Правда. М., 31.08.1973. Письмо подписали: Ч.Aйтматов, Ю.Бондарев, В.Быков, Р.Гамзатов, О.Гончар, Н.Грибачев, С.Залыгин, В.Ка-таев, А. Кешоков, В. Кожевников, М. Луконин, Г. Марков, И. Мележ, С. Михалков, С.Наровчатов, В.Озеров, Б.Полевой, А.Салынский, С.Сартаков, К.Симонов, С.С Смирнов, А.Софронов, М.Стелъмах, А.Сурков, Н.Тихонов, М Турсун-заде, К.Федин, Н.Федоренко, А.Чаковский, М.Шолохов, С Щипачев.

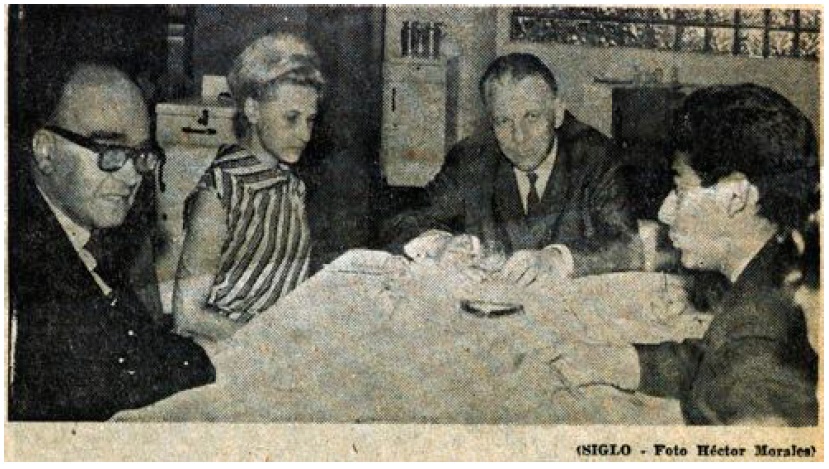

С.Смирнов (в центре) и Н.Булгакова (справа) в Колумбии, 1967 г. РГАЛИ, ф. 2528, оп. 8, ед. хр. 258

Если мы посмотрим на деятельность Смирнова вне актов гражданской ответственности, то увидим, что он активно общался с иностранными писателями, приезжавшими в СССР, и ездил в заграничные командировки, чем могли похвастаться немногие члены Союза писателей: иностранных языков советские литераторы обычно не знали, но при этом Союз писателей настаивал на том, чтобы его члены принимали участие в беседах с иностранцами. Благодаря этому общению планировалось произвести на гостей приятное впечатление и показать, что советский режим создает благоприятную атмосферу для творчества. «В качестве хороших примеров можно было бы привести таких писателей, как Чаковский, Евтушенко, Смирнов, Вознесенский, Антонов и другие, которые успешно овладели иностранными языками, что существенно облегчает им близкие контакты с зарубежными писателями и проводить успешную пропагандистскую работу» [8, л. 4]6. «Среди наиболее активных в этой сфере общественно-по-литической деятельности [вносящих вклад в «дело сближения литератур»] московских писателей можно назвать прозаиков Льва Ни-кулина, Корнея Чуковского, Павла Нилина, Сергея Смирнова, Павла Лукницкого, Александра Чаковского, Льва Кассиля; поэтов С.Маршака, В.Инбер, А.Барто, С.Кирсанова, П.Антокольского, С.Михалкова; драматурга А.Штейна, А.Арбузова и др.» [9, л. 12-13]. Немного знавший испанский язык Смирнов предпочитал общение с латиноамериканскими гостями. Судя по всему, писатель был дружен с Н.Булгаковой — консультантом Иностранной комиссии по литературе стран Латинской Америки. Во время писательских съездов в Москве он обычно был «приписан» к гостям из этого региона [10, л. 23]. В 1961 г. Смирнов побывал с делегацией на Кубе, в 1966 г. — с М.Дудиным и Н.Булгаковой (в качестве переводчика) в Чили, в 1967 г. — с Булгаковой в Колумбии, в 1969 г. — с ней же и Р.Рождественским в Уругвае, Перу, Эквадоре и Коста-Рике, в 1973 г. участвовал в плаваниях на теплоходе «Иван Франко» по странам Центральной и Южной Америки.

Афиша фильма «Доктор Живаго»

Обратимся к командировке в Колумбию. В РГАЛИ среди документов Иностранной комиссии мне удалось найти соответствующий отчет Булгаковой и Смирнова, направленный в секретариат Союза писателей [11], а также — в фонде Смирнова — несколько папок с фотографиями, картами, буклетами и вырезками из колумбийских газет [12, 13, 14, 15]. Смирнов в качестве главы делегации и Булгакова в качестве переводчика были командированы в Колумбию на 25 дней в сентябре — октябре 1967 г. Советские гости выступали с лекциями по русской и советской литературе в Боготе, Летисии, Санта-Марте, Картахене, Барранкилье, Кали. В общении со слушателями чаще всего им приходилось отвечать на вопросы об отношениях между писателями и государством и о свободе творчества в СССР, о деле Синявского и Даниэля, о романе Пастернака «Доктор Живаго» и о письме Андрея Вознесенского в «Правду»7. В отчете командированные сообщают: «Делегация терпеливо и подробно разъясняла существо дела Синявского и Даниэля и разоблачала спекуляции реакционной печати вокруг этого “дела”. В том же плане мы разъясняли сущность претензий к роману “Доктор Живаго” Б.Пастернака…» [11, л. 5].

Интервью С.Смирнова и Н.Булгаковой…

В середине 1960-х имя Пастернака вновь появилось даже в далекой латиноамериканской прессе по нескольким причинам. В октябре 1965 г. Нобелевскую премию по литературе получил Михаил Шолохов, напомнив миру о предыдущем советском лауреате. В 1958 г. Шолохов выступал с резкой критикой Шведской академии, обвиняя ее в политической ангажированности в связи с премией за «Доктора Живаго», и когда настал черед самого Шолохова, ему это припомнили. В глазах западной общественности коммунист Шолохов был антагонистом «внутреннего эмигранта» Пастернака. Немногим позже, в феврале 1966 г., был вынесен приговор Синявскому и Даниэлю. Их дело так «рифмовалось» с давно отгремевшим делом Пастернака, что произвело на международное литературное сообщество эффект разорвавшейся бомбы. Скандал сопровождался ошеломляющим успехом фильма «Доктор Живаго» (реж. Дэвид Лин) с Омаром Шарифом в главной роли: премьера состоялась в США в декабре 1965 г., и еще в течение года картина била кассовые рекорды в западных странах [17]. За границей тема свободы творческой личности в СССР стала не просто актуальной: в широких и не слишком осведомленных кругах она стала модной.

Все советские писатели, выезжавшие за границу в 1966—1967 г., почувствовали на себе бремя коллективной от-ветственности8, но Смир-нову, когда-то возглавлявшему «суд» над Пастернаком, должно было достаться больше всех. Тот же Евтушенко упоминает, что во время поездки в Чили Сергею Сергеевичу «подложили свинью» чилийские телевизионщики: чуть ли не в прямом эфире они устроили ему «нечто вроде литературного суда» [2, л. 12].

…колумбийским газетам. РГАЛИ, ф. 2528, оп. 2, ед. хр. 452

Колумбийцы, кажется, обошлись с членами делегации мягче. В фонде Смирнова сохранились вырезки с интервью, которые они с Булгаковой дали столичным газетам Siglo и El Tiempo. В них гостей спрашивали о деле Пастернака: «По поводу запрета к печати “Доктора Живаго” [Смирнов] сказал, что этот роман стоило опубликовать в СССР, “и я надеюсь, что это произойдет”. Он отметил, что в России Борис Пастернак считался хорошим поэтом и что он сделал важный вклад в русскую поэзию. Напротив, его прозу [Смирнов] называет посредственной. “Дело Пастернака вызвало возмущение в СССР, потому что Нобелевская премия была ему присуждена, чтобы поощрить описание неприятных аспектов жизни нашей родины в “Докторе Живаго”. Они обратили внимание не на художественную ценность произведения, а на чисто политическую”» [19, л. 1]. «Борис Пастернак, — продолжает Смирнов, — был великим поэтом, чье творчество имело огромное влияние в Советском Союзе. Однако, и это мое личное мнение, его роман “Доктор Живаго” кажется мне всего лишь посредственным с художественной точки зрения. Пастернак, с другой стороны, стал объектом чрезмерной шумихи в западной прессе из-за его «дела». Нобелевская премия была ему присуждена скорее по политическим соображениям, чем по литературным. Однако я думаю, что очень скоро “Доктор Живаго” будет опубликован в Советском Союзе» [19, л. 2].

Эти интервью отличаются между собой лишь эмоциональностью оценок Пастернака как поэта. Остальное можно свести к нескольким тезисам: проза Пастернака, в отличие от его поэзии, посредственна; «Доктора Живаго» в СССР скоро опубликуют; за решением Шведской академии в 1958 г. стояли политические соображения. Фотографии интервьюируемых, опубликованные в двух из трех газет, позволяют отбросить предположение о том, что корреспонденты разных изданий записывали одну и ту же речь. У любой советской делегации были «дежурные» ответы на частые вопросы, заранее согласованные с начальством и нацеленные на то, чтобы сохранить лицо. Что думал Смирнов о Пастернаке на самом деле, на основании этого материала сказать невозможно.

С 29 сентября по 3 октября 1967 г. Смирнов и Булгакова с двумя колумбийскими писателями-комму-нистами Хорхе Саламеа и Хоакином Молано Кампусано находились в Летисии, столице департамента Амасонас. Население всего муниципалитета в то время составляло порядка 13 тыс. человек [20, c. 3]9. Обнаружив в доме культуры, где писатели выступали с лекциями, библиотеку, Смирнов и Булгакова внесли в отчет предложение отправить туда сочинения советских писателей на испанском языке [11, л. 34]. Эта инициатива также распространялась на Картахену. В других городах, видимо, книги советских писателей уже были. В колумбийских источниках мы находим след рассказанной Евтушенко истории с еще одной интересной подробностью: мол, в доме культуры в Летисии кроме «Доктора Живаго» русской литературы не было, были еще книги Толстого, но они так всем нравились, что их быстро растащили10. Таким образом, и члены делегации, посетившие Летисию осенью 1967 г., и Евтушенко дают понять, что произведений русских писателей в библиотеке этого городка не было. Кроме «Доктора Живаго».

10. К сожалению, в колумбийской статье, в которой по-новому пересказывается этот сюжет [21], не назван первоисточник, при этом упоминание о «растащенных» романах Толстого выглядит так органично, что вряд ли это можно считать выдумкой журналистов. Статья посвящена участию Евгения Александровича в Международном фестивале поэзии в Медельине (Колумбия) в 2010 г., так что, скорее всего, уточнение про Толстого принадлежит ему.

Обложка 20-го переиздания «Доктора Живаго» издательства Noguer (1996 г.) на испанском языке

Мы не знаем, кто положил начало коллекции книг советских писателей, принеся в библиотеку дома культуры в Летисии роман Пастернака. С одной стороны, интересующая нас дарственная надпись — если только полагаться на память и точность Евтушенко — отражает восхищение тем, что в библиотеке уже была книга «нашего классика». С другой стороны, логично предположить, что дарственную надпись в книге оставляет тот, кто эту книгу подарил. Не знаем мы и того, на каком языке был издан загадочный экземпляр, но, вероятнее всего, на испанском. Если книгу привезли командированные, то она могла быть либо на испанском, купленная в Колумбии, либо на французском, потому что по пути делегация делала четырехдневную остановку в Париже. Если книга уже была в библиотеке, то, вероятнее всего, она была на испанском, иначе библиотекарю не было бы смысла принимать ее в книжную коллекцию городка, где большинство жителей не умели читать даже на официальном языке страны. Это могло быть одно из последних изданий романа, вышедшее уже после упомянутой экранизации11. Версию с испанским, к слову, поддерживает Ольга Ивинская [3, с. 306].

С.Смирнов (второй слева) с анакондой. Крайний слева — Майк Саликис. РГАЛИ, ф.2528, оп. 8. ед. хр. 260, л. 10

Здесь мои поиски зашли в тупик. Не оправдали себя надежды на воспоминания колумбийских спутников обеих советских делегаций, побывавших в колумбийской Амазонии. Гонсало Аранго, сопровождавший Евтушенко, в своих мемуарах пишет лишь о том, что поэт «влюбился в Летицию» и что он любил мелодию12 из фильма «Доктор Живаго» [22, с. 77, 79, 84].

Мне пора было сменить тактику. «Выход в поле» осложнялся расстоянием и пандемией, поэтому я воспользовалась своими научными контактами и вышла на этнолога и преподавателя Папского Боливарианского университета (Universidad Pontificia Bolivariana) Гидо Ревело Кальдерона. Наше сотрудничество началось многообещающе: Гидо удалось узнать на фотографии 50-летней давности Майка Саликиса, владельца зоопарка Летисии, чье имя было известно всем в округе13. Саликис развлекал туристов «объятьями» живых анаконд. Кадры Евтушенко с гигантской змеей известны давно; фотографию Смирнова и Булгаковой с анакондой (возможно, той же самой) я нашла в фонде писателя в РГАЛИ. С помощью друзей в Летисии и студентов-этнологов — представителей коренного населения Гидо смог выяснить, что библиотеки как таковой в Летисии не было до 1980-х годов, но какие-то книги действительно могли находиться при существующем до сих пор доме культуры. Поиск библиотекаря с мифическим именем осложнялся тем, что в этих местах люди обычно знают друг друга по прозвищу. Евтушенко упоминает, что «Вергилий» был «чуть горбат». В Летисии действительно нашелся 73-летний горбун по прозвищу Дадука, но нам не удалось установить, работал ли он, будучи 18-летним юношей, в библиотеке дома культуры. На этом наши с Гидо возможности были исчерпаны.

Е.Евтушенко с анакондой. Справа — Майк Саликис

В конце концов приходится смириться с невозможностью найти букинистическую жемчужину из Летисии, но чем было бы историческое исследование, если бы не надо было предпринимать почти безнадежные поиски? Может быть, если книга не пропала, она обнаружится случайно. А нам остается лишь гадать, что заставило Сергея Смирнова оставить в ней дарственную надпись. Было ли это еще одним продуманным шагом — как ответы на вопросы газетчиков о Пастернаке, — обеляющим советскую политику в отношении художника? Конечно, нет. Перед кем ее обелять в амазонских джунглях?! Может быть, это было хулиганством: оставить доказательство своего признания («наш классик»!) там, где до него не дотянется длинная рука советских функционеров? Тогда, возможно, Евтушенко вовсе не случайно взял с полки эту книгу. А может, это было тайной исповедью? Евгений Александрович, похоже, склоняется к этой версии.

Человек этот, злу понадобясь,

струсил, трусом не быв на войне,

и, быть может, оставив ту надпись,

был он искренен в глубине.

Почему до преступной нелепости

он дошел — ведь когда-то он спас

наших пленных бойцов Брестской крепости,

что в предателях слыли у нас?

И зачем, если в джунглях покаялся,

Пастернака когда-то предав,

после предал Булата, показывая

свою боеготовность в рядах?

В искушеньях таких есть бесовское.

Я беззлобно горюю над ним.

Мы готовностью нашей к бессовестности

свою совесть не сохраним. [1]

…А может, в том экземпляре «Доктора Живаго» и вовсе не было никакой дарственной надписи. Тогда вся история — не что иное, как очень правдоподобная мистификация Евгения Евтушенко, а эта статья — дань его таланту рассказчика.

Библиография

- 1. Евтушенко Е.А. Дора Франко. Независимая газета. М., 24.11.2011. [Evtushenko, E.A. Dora Franko [Dora Franco]. Nezavisimaia gazeta. Moscow, 24.11.2011. Available at: https://www.ng.ru/subject/2011-11-24/1_dora.html (accessed: 17.09.2021) (In Russ.).

- 2. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 27, ед. хр. 512. [RGALI, 631-27-512] (In Russ.).

- 3. Ивинская О.В. Годы с Борисом Пастернаком: в плену времени. М.: Либрис, 1992, 464 c. [Ivinskaia, O.V. Gody s Borisom Pasternakom: v plenu vremeni [A Captive of Time: My Years with Pasternak]. Moscow, Libris, 1992, 464 p. (In Russ.).

- 4. Дорман О.В. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М.: Corpus (АСТ), 2016, 304 с. [Dorman, O.V. Podstrochnik. Zhizn' Lilianny Lunginoi, rasskazannaia eiu v fil'me Olega Dormana [Word for Word: A Translator's Memoir of Literature, Politics, and Survival in Soviet Russia. — Lilianna Lungina as told to Oleg Dorman]. Moscow, Corpus (AST), 2016, 304 p. (In Russ.).

- 5. Записка секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова с предложением мер в связи с присуждением Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии по литературе. 23 октября 1958 г. Источник, М., 1993, № 4, сс. 103–104. [Zapiska sekretaria TsK KPSS M.A. Suslova s predlozheniem mer v sviazi s prisuzhdeniem B.L. Pasternaku Nobelevskoi premii po literature. 23 oktiabria 1958 g. [Memo from the Secretary of the CPSU Central Committee, M.A. Suslov, proposing measures in relation to the Nobel Prize for Literature awarded to B.L. Pasternak. 23 October 1958] Istochnik, Moscow, 1993, N 4, pp. 103–104. (In Russ.).

- 6. Пастернак Е.Б. Хроника прошедших лет. Знамя. М., 2008, № 12. [Pasternak E.B. Khronika proshedshikh let [Chronicle of years gone by]. Znamia, Moscow, 2008, N 12 (In Russ.).

- 7. Ваншенкин К. Как исключали Пастернака. Вопросы литературы. М., 1990, № 2, cc. 157–165. [Vanshenkin, K. Kak iskliuchali Pasternaka [“How Pasternak was expelled”]. Voprosy literatury, Moscow, 1990, N 2, pp. 157–165. (In Russ.).

- 8. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 26, ед. хр. 109. [RGALI, 631-26-109] (In Russ.).

- 9. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 26, ед. хр. 71. [RGALI, 631-26-71] (In Russ.).

- 10. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 27, ед. хр. 221. [RGALI, 631-27-221] (In Russ.).

- 11. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 27, ед. хр. 324. [RGALI, 631-27-324] (In Russ.).

- 12. РГАЛИ. Ф. 2528, оп. 2, ед. хр. 451. [RGALI, 2528-2-451] (In Russ.).

- 13. РГАЛИ. Ф.2528, оп. 8, ед. хр. 258. [RGALI, 2528-8-258] (In Russ.).

- 14. РГАЛИ. Ф.2528, оп. 8, ед. хр. 259. [RGALI, 2528-8-259] (In Russ.).

- 15. [15] РГАЛИ. Ф.2528, оп. 8, ед. хр. 260. [RGALI, 2528-8-260] (In Russ.).

- 16. Вознесенский А. На виртуальном ветру. М.: Вагриус, 1998, 517 с. [Voznesenskii, A. Na virtual'nom vetru [On the virtual wind]. Moscow, Vagrius, 1998, 517 p. (In Russ.).

- 17. Christie, Ian. Doctor Zhivago (BFI Film Classics). British Film Institute, 2015, 100 p.

- 18. РГАЛИ. Ф. 631, оп. 27, ед. хр. 197. [RGALI, 631-27-197] (In Russ.).

- 19. РГАЛИ. Ф. 2528, оп. 2, ед. хр. 452. [RGALI, 2528-2-452].

- 20. Molano Campuzano, Joaquín. La Amazonía Colombiana, perfil geográfico y económico de la comisaría especial del Amazonas. Bogotá, 1967. Separata del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia (Academia de Ciencias Geográficas), vol. XXIV, Tercero y cuarto trimestres de 1966, N 90–91.

- 21. El poeta ruso Yevtushenko, la gran figura del XX Festival Internacional de Poesía de Medellín. El Tiempo. 12.07.2010. Available at: https://www.eltiempo.com/archivo/docu-mento/CMS-7801923 (accessed: 17.09.2021).

- 22. Arango, Gonzalo. El oso y el colibrí. Medellín: «Bookwire», 2019, 186 p.

- 23. Tsalickis, Mike. Jungle Mike — From Animal Trapper to Being Caged like an Animal: This is the True Story of the “Largest Cocaine Bust in Florida”. Kindle Edition, 2015, 142 p.