- Код статьи

- S0044748X0027611-1-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0027611-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск № 10

- Страницы

- 94-108

- Аннотация

Статья посвящена завоеванию испанцами последнего государства майя —Тайясаля. Кратко рассматриваются происхождение майя Петена от создателей Чичен-ицы и их историческая судьба в наши дни. Основной упор сделан на исследовании роли посольства монаха Авенданьо-и-Лойолы к последнему правителю этого государства. Автор приходит к выводу о том, что попытка использовать для достижения успеха религиозные верования самих ица сыграли роковую роль в судьбе их сопротивления попыткам превратить их в испанских подданных.

- Ключевые слова

- конкиста, майя, Юкатан, Мексика, католическая церковь, ица, Тайясаль

- Дата публикации

- 03.11.2023

- Год выхода

- 2023

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 397

Испанская конкиста последнего государства майя — уникальный случай в историографии завоевания континента в самых разных аспектах. Это — наиболее обеспеченный документальной базой эпизод завоевания испанцами латиноамериканского континента, и его исследование продолжается по мере публикации архивных документов испанской колониальной администрации. Завоевание в 1697 г. последнего индейского государства майя на латиноамериканском пространстве, раннего государства майя-ица, Тайясаля, проходило не так, как все прочие эпизоды борьбы испанцев с индейскими государствами. С ица испанцы долго, почти полтора века, находились в контакте и соседстве. Поэтому миссионеры неоднократно проникали туда до прихода конкистадоров, оставив бесценные описания живого индейского общества [1]. Наконец, это была последняя конкиста на американском континенте.

С историографической точки зрения рассматриваемый нами сюжет уникален тем, что с 1990-х годов источниковая база по данному вопросу неуклонно растет по мере публикации архивных документов, служивших источниками главным хронистам этого завоевательного похода: Вильягутьерре де Сотомайору — официальному хронисту Индий, автору официальной истории, и Элорсы и Рада — аббату, записавшему историю похода против ица как страницу домашней истории знатного рода губернатора Юкатана Мартина де Урсуа-и-Арисменди. Эти первоисточники раскрывают многие важные детали конкисты.

Целью нашего исследования является освещение вопроса, остававшегося в тени до публикации отчетов дипломатических миссий монахов, посланных в 1695 г. губернатором с целью склонить ица к мирному подчинению испанской короне. Дело в том, что методы, которыми святые отцы пытались достичь своей цели, были самыми необычными за всю историю испанских завоеваний. Тем не менее цели и методы посольства Авенданьо-и-Лойолы еще не были изучены. Между тем, именно это посольство эффективно посеяло раздор в рядах знати ица, и его методы были главной причиной, по которой правитель не смог оказать вооруженного сопротивления испанцам. Мы постараемся восполнить имеющийся историографический пробел.

Конкиста Тайясаля — единственный случай, когда испанцы пытались использовать языческие религиозные догмы завоеванных народов. Этот вопрос был незаслуженно обойден исследователями. Некоторое внимание ему было уделено нами в публикации 2013 г. на страницах этого журнала [2]. Мы считаем необходимым дать отечественному читателю более развернутую картину последнего завоевания на американском континенте, подробно осветив неоднозначную роль миссии падре Авенданьо-и-Лойолы. Напомним, что эпизод с конкистой Тайясаля до сих пор был кратко изложен в работе В.И.Гуляева «По следам конкистадоров» (1976 г.), написанной по материалам официальных хроник [3, сс. 131-143].

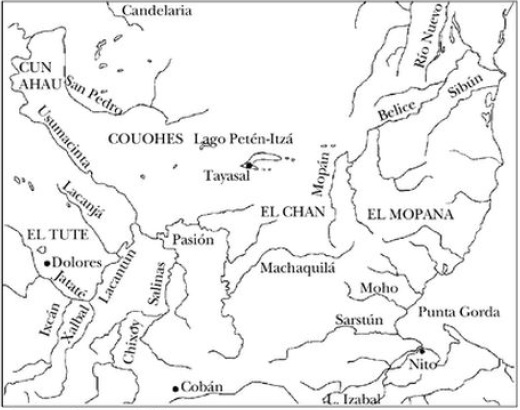

В 1996 г. вышла книга американского археолога Г.Джонса, посвященная археологии этого последнего государства майя [4], и в 2002 г. была опубликована работа испанских историков М.Алифата и Л.Касо по локализации существовавших в конце XVII в. наряду с ица сообществ Центрального Петена [5].

Ица в настоящее время проживают в окрестностях озера Петен-Ица в гватемальском департаменте Петен и являются исчезающей группой майя. По заверениям директора Национального парка Tikal О.Гомеса, которые были даны автору этой публикации в 2013 г., их оставалось всего 30 человек. При том, что еще в 1950-х годах мексиканский лигнвист О.Шуман насчитал одних только родовых имен не менее 50-и [6]. Тогда ица даже сохраняли традиционную материальную культуру, не задавленную индустрией туризма. Однако к настоящему времени их можно считать практически вымершими.

Вид на западную часть озера Петен-Ица, где проходил путь посольства монахов Аведаньо-и-Лойолы к последнему правителю Тайясаля

Ица Петена являются прямыми потомками строителей легендарной Чичен-Ицы, по преданиям покорившей в XI в. весь полуостров Юкатан. Это подтверждается документами времен конкисты. Правитель Тайясаля, последнего независимого государства майя, расположенного на современном о. Флорес [7], утверждал, что его предки пришли из Чичен-Ицы, и он знает о Юкатане «из своих анальтее» (иероглифических рукописей) [8]. В хрониках юкатанских книг Чилам-Балам говориться, что после оставления Чичен-Ицы (около 1221 г.), «люди ица» — строители города — ушли в местность Тан-Шулук-Муль, где оставались 260 лет. Местность Тан-Шулук-Муль («там, где много старых холмов») упоминал испанский монах Авенданьо-и-Лойола, посланный с миссией к ица Петена, как «высокое место» в 50 лигах к северу от оз. Петен-Ица (по-видимому, руины Мирадора), с которых видно далеко вокруг и даже «горы Гватемалы» [9]. Таким образом, сомнений в происхождении ица быть не может: это — выходцы с Юкатана, которые пришли в местность, где когда-то процветали города классической цивилизации майя. Этот факт подтверждается археологическими исследованиями. По данным археологического проекта «постклассический Петен» Д.Чейз и А.Чейз, «в постклассику в озерном регионе существовало более 90 поселений. Еще В.Буллард полагал, что носители постклассических культур Августин и Пашкаман пришли в окрестности оз.Петен-Ица через несколько веков после оставления классических городов. Переход к новой традиции около 1000 г. в разных частях озерного региона происходил одновременно и приходится на период расцвета Чичен-Ицы» [10].

Сама Чичен-Ица была заселена выходцами из центрального Юкатана немногим ранее, в VII в. н.э. Происходили они, вероятно, из окрестностей Исамаля — одного из древнейших городских центров Юкатана, в раннеклассический период являвшегося его гегемоном. Вскоре обитатели Чичен-Ицы стали завоевателями Юкатана: их керамика типа «Сотута» к IX в. распространяется по всему полуострову, маркируя приход новых хозяев разоренных городов (в Йашуне, Исамале, Аке и т.д.). Ряд центров (Ушмаль, Ошкинток, Сайиль) вовсе были оставлены [11]. В XI в. в Чичен-Ице на большой рукотворной платформе строится ныне известный комплекс храмов — Новый Чичен, в росписях которого увековечен главный завоеватель Юкатана — К'ак'-у-Пакаль Кавиль, память о котором сохранялась до испанского завоевания. Его прообразом был небольшой комплекс «Оссуария» с иероглифическими надписями, посвященными К'ак'-у-Пакалю (букв. «огонь — его щит») и созданными при его жизни в 880-890 годах.

Достаточно сказать, что смотрящая на главную площадь комната с царским троном («камера Е») в теле здания Большого стадиона обращена прямо на Храм Воинов с росписями, посвященный Кецалькоатлю и военным победам этого правителя. Культ Кецалькоатля, или на майя Кукулькана, распространился по полуострову именно благодаря правителям поздней Чичен-Ицы. Впоследствии культ поддерживался правителями Майяпана, но после гибели этого города в 1441 г. его отправляли только в Мани. У народов науа Кецалькоатль известен как покровитель планеты Венеры, а также войны и перехода состояний [12].

Вид изнутри «камеры Е» на царский трон (скамейка-ягуар) и пирамиду Эль Кастильо в Чичен-Ице

Придя в 1000 г. в Центральный Петен, ица создали военизированное общество. В то время как после майяпанского периода на Юкатане все правители и касики назывались батабами, ица управлялись военными лидерами с титулами «ач кат», от науатльского achcautli, военного титула, который у науа имели жрецы бога Кецалькоатля и сам этот бог [13]. Список этих правителей приводил в своем отчете об ица Петена монах Авенданьо-и-Лойола: «…король Ах Канек, Нох Ах Чата, Ах Цецин батаб, касик Нох Че, Ач Чатан Эк, ач кат Кишбан, Нох цо канн Пунаб, Нох цо кан Нох, ач кат Бака, ач кат халач виник, ач кат Мульках, ач кат Кинчиль, ач кат Кинчан, ач кат Кайом, ач кат Кит Кан, Ач кат Ица» [9, p. 28]. Многие из этих имен О.Шуман в 1950-х зафиксировал как родовые имена (фамилии) современных ица в районе оз.Петен-Ица. Титул «кат/кит», кроме того, устарел на Юкатане и употреблялся только применительно к легендарным персонажам, например, в преданиях об Исамале (Кит Ах Куц, Кит Ах Кой) [15].

Любопытно, но пережитки верований ица сохранились до наших дней. В частности, культ черепов, тесно связанный с войной и хорошо представленный как в Чичен-Ице, так и в Майяпане. Наиболее ранний факт захоронения только головы побежденного врага был отмечен еще в раннеклассической Йашуне [15]. Культ существовал среди ица Петена — кости и головы посольств монахов, истребленных в 1697 г. (см. ниже), ица спрятали в пещерах (видимо, у совр. г. Санта-Элена). Мексиканский этнолог Р.Рейна отмечал наличие этого культа в 1975 г. у современных ица в Сан-Хосе, одном из восьми поселений-редукций, куда испанцы согнали завоеванных ица. В День всех святых, 1 ноября, они доставали из церкви череп «приосте» («приора»), якобы хранившийся там с незапамятных пор. (Прио- сте — индеец, ответственный за отправление ритуалов общиной.) В этот день череп помещался на домашнем алтаре одного из выбранных для этой церемонии жителей и переносился из дома в дом, чтобы впоследствии вернуться на его место в церкви. При этом проводилась старая католическая литургия. И если на церковные церемонии майя ходили лишь время от времени, то на церемонию с черепом собирались все [16].

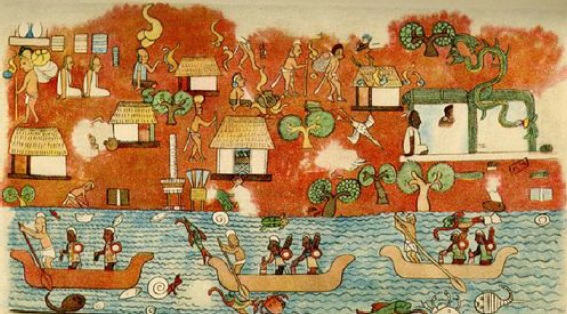

Роспись в «Храме воинов» — такой образ жизни сохранялся и в Петене. Отчетливо прорисован дом жреца Кецалькоатля

Общество, которое испанцы завоевали последним в Америке, аж в 1697 г., было реликтом социальной организации майя Юкатана, на самом Юкатане уже не существовавшей. Именно Юкатана: создатели покинутых немногим ранее классических городов Петена говорили на языке майя-чоль, а язык ица относится к юкатекской группе.

Знакомство испанцев с ица было долгим. После того, как в 1525 г. здесь, направляясь в Гондурас, побывал завоеватель Мексики Эрнан Кортес, впервые сообщивший имя правившей династии Кан Эк, испанцы несколько раз пытались послать миссии монахов-парламентеров или вооруженные экспедиции. В 1618 г. там побывала миссия монахов Бартоломе де Фуэнсалиды и Хуана де Орбиты, которые старались обратить ица в христианство, а в 1622 г. в лесную глушь пытался проникнуть отряд Франсиско Миронеса, истребленный ица во время мессы, когда солдаты были без оружия. Именно эти монахи впервые сообщили подробные сведения об ица, в частности, о курьезе с раненой лошадью, которую оставил им Кортес. После кончины животного ица изваяли «идола», названного в честь этого существа Цимин Чаак («громовой тапир») [17, c. 133]. Но почтения к оному было недостаточно, чтобы принять христианство, проповедовать которое пришли святые отцы.

Шли годы. Испанцы на Юкатане не раз обращали внимание на незавоеванный анклав. Были и другие незавоеванные индейцы майя — чоль, мопан, кехач и воинственные лакандоны. Они спускались на лодках вниз по течению р. Усумасинта, разоряя Табаско и побережье Мексиканского залива. По словам гватемальского хрониста Франсиско Хименеса, ужас, который вселяли лакандоны, был таков, что в шутку брошенный клич «лакандоны идут!» мог до смерти перепугать любого жителя тех мест. В горной Гватемале лакандоны безжалостно жгли селения крещеных майя и наносили поражения испанцам. В 1552 г. были сожжены 19 селений, а в 1555 г. — г. Кобан, основанный Бартоломе де Лac Касасом, и т.д. [18].

Культ черепов в Майяпане. Ниша для черепов в фигуре воина в теле пирамиды храма Кецалькоатля. Около XIV в.

Но главным было не это. Для жителей тех территорий Юкатана, которые граничили с областями проживания независимых майя, эти области были крайне привлекательными с точки зрения побега от испанских властей. Бежали майя семьями и большими группами. В письме от 5 апреля 1641 г. Совету Индий о состоянии редукций власти Юкатана утверждали, что количество бежавших от испанских энкомендеро достигло уже 20 тыс. [19]. Испанцы сетовали на проблему и составляли проекты по завоеванию Петена, но дело не сдвигалось с места.

Настоящие тучи сгустились над майя-ица в конце XVII в. Именно в тот момент, когда испанская империя оказалась в кризисе, власти наконец-то начали приготовления к последней конкисте. В 1668 г. несколько пограничных поселений во главе с Сахкабченом отделилось от испанской короны, подчинившись некоему батабу Йам, пославшему туда своего жреца, ах к'ина с дипломатической миссией. С большим трудом восстание удалось подавить. Восстание в Сахкабчене доказало, что проблему следовало решать военным путем. Бегство майя из энкомьенд продолжалось, хотя они не встречали теплого приема у ица из-за того, что были христианами. Даже Мартин Чан, посол губернатора, утверждал, что имел беседу с «демоном» — разговор со статуей божества через посредника-чилана, и «демон» сетовал, что «не нравится ему то, что христиане делают» [8, p. 196].

У администрации созрел план регионального масштаба: подобная ситуация с еще «дикими» индейцами существовала также в других частях аудиенсии Гватемала — в Гондурасе, и конкиста Тайясаля как отдельная операция в этих планах не упоминается. Операция предпринималась в границах всей аудиенсии Гватемала, тогда включавшей в себя всю Центральную Америку, кроме Панамы, при участии губернатора Юкатана. Первыми жертвами стали лакандоны, «усмиренные» военной экспедицией в 1695 г. и собранные в поселения-редук-ции, а позже и вовсе выселенные поближе к административным центрам [20].

Ица. Ритуал с черепом на День всех святых в Сан-Хосе. 1975 г., фото Рубена Рейны

Дополнительно было решено соединить аудиенсию Гватемала и губернаторство Юкатан через Петен королевской дорогой, строительство которой началось незамедлительно. Рабочие прокладывали путь через сельву под охраной ополченцев-негров. Для осуществления плана завоевания ица власти рассчитывали также на дипломатию монахов-миссионеров. Если с отправкой миссий с Юкатана вопросов не возникало, то с гватемальскими миссиями было сложнее: столицу отделяли от Петена относительно малонаселенные области. Для организации отправки гватемальских монахов к «усмиренным» еще в 1640 гг. майя-чоль в Кахабон поехал падре Франсиско Кано, чтобы оттуда руководить рассылкой посольских миссий. Решено было заслать несколько миссий с разных сторон — с Юкатана, из Кампече и Гватемалы. Судьба ица была решена.

Но первый шаг по установлению дипломатических контактов предприняли светские власти. 8 декабря 1695 г. губернатор Юкатана Мартин де Урсуа-и-Арисменди, представитель знатного баскского рода, пишет письмо «королю» ица Канеку (Кан Эк). В нем он использует давно не применявшийся шаблон документа 1508 г., известного как «requierimiento» [21], созданный испанскими юристами для составления обращения к «местным» индейцам при вступлении в право владения захватываемыми землями. Обычно, как свидетельствовали такие хронисты и участники конкисты, таике, как Бартоломе де Лас Касас и Фернандо Гонсалес де Овьедо-и-Вальдес, документ наскоро оглашали, стоя лицом к кустам, и как можно тише, чтобы не потревожить аборигенов и не навлечь на себя военную опасность. Но губернатор нашел посланца — сына сестры Кан Эка, крещенного индейца Мартина Чана. Таким образом, последняя конкиста была едва ли не единственной, прошедшей согласно требованию буквы испанского закона.

Помимо положенного по закону разъяснения индейцам прав испанского короля на земли Америки от всемогущего Бога вседержителя через папу римского и его дар католическим королям, губернатор пустился в исторический экскурс, утверждая, что Монтесума, император ацтеков и «сеньор» земель ица, подчинился королю, а значит, то же самое должен сделать и Кан Эк: «…И вы должны сделать то же. И это не первое известие, что вам дается, не пренебрегайте им, зная, что имеете его уже много времени. Ибо когда предался Монтесума, древний монарх, что правил всеми этими провинциями, и подчинился на послушание и службу его Величеству королю Кастилии, то передал также и все ваши роды и предков, когда Эрнан Кортес прошел через этот ваш остров [Юкатан], оставив свою лошадь в знак того, что должен вернуться с вами, и не вернулся, потому что неотложные дела требовали его присутствия в Мехико…» [8, p. 190]. Уже 26 декабря Мерида была свидетелем необычного зрелища — встречи посла от Кан Эка, того же Мартина Чана, давшего отчет о выполненном поручении губернатору.

Не дремали и монахи: после безуспешной попытки достичь Тайясаля в 1695 г. миссия Авенданьо-и-Лойолы снова отправилась с Юкатана в Тайясаль. Авенданьо был миссионером и знатоком местного язычества, которое знал, по-видимому, по сочинениям крещеных индейцев, создававшихся в Мани и при монастыре в Исамале. Он был напуган слухами о людоедстве и человеческих жертвоприношениях «индейцев-варваров», но твердо решил исполнить свой долг. Для этого он намеревался использовать свое знакомство с пророческими практиками майя, известными по записям, сделанным латиницей учениками миссионеров после конкисты, — скорее всего, знаменитыми книгами Чилам-Балам, записанными не позднее 1575 г. Пророчества составлялись на круг из тринадцати двадцатилетий — катунов со своим календарным именем. У каждого пророчества было свое знамение, сторона света, город на Юкатане, где воздвигалась стела в его честь. А главное, что каждое пророчество было основано на историческом прецеденте, связанном с завоевательными акциями. Вот, например, пророчество на катун 8 Ахав, на которое приходились самые серьезные перемены (в переводе Ю.В.Кнорозова): «…Двадцатилетие 8 Владыки — девятое по счету. В Ицмале установлено двадцатилетие. [Возвратятся люди] Кинич Как'мо. Спустятся щиты, спустятся стрелы на Чак'анпутун, в тылу владык стран. Головы чужеземцев в Чак'анпутуне будут прикреплены к стенам. Конец их алчности, конец страданиям, которые они причиняли миру. Вот слово бога-отца. Большую войну будут вести местные жители…» [22, p. 88].

Церковники знали об описанных выше предсказаниях и спокойно относились к подобным «редкостям». Хронист Бернардо де Лисана даже приводил такие пророчества в своей церковной истории Юкатана, составленной в 1633 г. в Исамале (Ицмале). А ученики миссионеров из числа детей индейской знати сделали все, чтобы использовать полученные им знания для сохранения предсказаний в текстах, написанных на латинице. Разумеется, они были отредактированы для осмысления ситуации в которой оказались майя. Многие пророчества были посвящены собственно «будущей» конкисте и скорому приходу христианства, например, как в книге Чилам-Балам из Чумайеля: «Свирепы их солдаты, свирепы их псы… Таково будет двадцатилетие 11 Владыки. Принимайте, принимайте ваших гостей, бородатых людей, несущих знак бога. Идут ваши старшие братья, люди Тантун! Они пожелают, чтобы вы служили богу вместе с ними…» [22, p. 90].

Вероятно, именно на эти пророчества и рассчитывал Авенданьо, автор недошедшего до нас трактата о местном язычестве, еще не знавший, к каким неоднозначным последствиям приведет его миссия. Безусловно, как миссионер, он знал юкатекский язык майя, отличавшийся, тем не менее, от близкого ему ица, изучать который миссионеры не имели возможности.

Но почему именно пророчества? Дело в том, что на них при переговорах постоянно ссылались сами ица. Членам миссии отцов Фуэнсалиды и Орбите в 1618 г. ица ответили, что по их пророчествам время стать христианами еще не пришло: «С большим вниманием выслушали индейцы проповедь падре Фуэнсалиды, а затем ответили ему, что не пришло еще время становиться христианами, и что у них есть пророчества о том, что должно свершиться, и чтобы те возвращались туда, откуда пришли» [17, p. 48]. Отчет о проведенных переговорах, был, безусловно, известен монахам посольских миссий.

Мартин Чан, опрошенный губернатором по прибытии от Кан Эка, также сослался на пророчества, говоря, что только по этой причине правитель и вступил в переговоры с испанцами: «...И чтобы сказали сеньору губернатору, что он посылает свою корону, чтобы положить ее к его ногам, и просит, чтобы они пили одну воду и жили под одной кровлей, поскольку наступил срок, указанный в древних пророчествах. И чтобы ему послали священников, которые бы их крестили и научили бы их закону истинного бога. И его спросили, по какой причине его король посылает посольство? Был ли это страх, что силой оружия заберут их земли, либо это было добровольно, по зову сердца? И он сказал, что никакой другой причины, кроме пророчеств, нет. И его спросили, знают ли они об истинном боге и католической вере. И он ответил, что им известно о ней с давних времен и что по письменам их пророков они знали, что придет время принять католическую религию. И что только их король и жрецы понимают эти пророчества» [8, pp. 156-157].

Поначалу все шло прекрасно: Авенданьо на этот раз достиг своей цели и примерно 16 января 1696 г. встретился с правителем ица Кан Эком и его жрецами при большом скоплении народа. Юкатекский язык майя, который знал падре, похож на майя-ица, и когда он стал произносить тексты пророчеств, видимо, по книгам Чилам-Балам, жрецы заволновались и со словами «…давай поговорим об этом, давай поговорим…» пригласили его сесть в круг, подарив ему плащ и скамеечку, т. е. признав за «своего». И Авенданьо стал убеждать их, что пророчества говорят, что время им стать христианами пришло. Он также предложил крестить детей ица, и их стали приносить к монахам. Однако понемногу на остров стали съезжаться военные лидеры — главы общин, называвшихся по имени правившего линиджа, чтобы посмотреть на монахов. «Капитан» Ковох, самый могущественный из них, тут же напустился на жрецов и монахов, заявив, что вопрос не в пророчествах, а в том, что он еще не пустил в ход кремневый наконечник копья, и ему неважно «какой срок» настает. Переговоры были сорваны: Канек отвел монаха в сторону и предупредил, чтобы тот уезжал, так как его хотят убить [1, p. 57].

Монахи отбыли, но вмешательство в монополию жреческой касты не прошло даром: две другие миссии, прибывшие позднее, были истреблены, а об их судьбе Франсиско Кано стало известно только от перепуганных носильщиков-чоль. Правитель сам примет участие в жертвоприношении и ритуальном каннибализме в отношении монахов миссии, прибывшей из Гватемалы. Их принесут в жертву в святилище Кан Эка (видимо, храме предков). Останки монахов спрячут в пещерах. Членов миссии, приехавших из Кампече, перебьют в лодках и съедят — так поступали на войне со всеми пленными. Ица больше не желали идти на переговоры, по-видимому, осознав их цену [8, pp. 190-199].

Между тем приготовления к походу войска были закончены, и 24 января 1697 г. губернатор с 130 солдатами отправился из Кампече к озеру. Он достиг его 1 марта и там узнал о судьбе миссий, прибывших после Авенданьо. Для будущего штурма города Тайясаль решили прибегнуть к тому же плану, что и Кортес при осаде Теночтитлана, — использовать привезенные суда. По иронии судьбы на рубеже веков на месте вице-короля Мексики оказался индеец — один из потомков Монтесумы, последнего императора ацтеков. На берег доставили по частям и собрали галеот (губернатор планировал собрать много судов), два галеота и пироги, но пришлось обойтись одним судном длиной 14 м в киле.

Постклассическая стела на о. Флорес

Пока губернатор ожидал на побережье, начали появляться парламентеры, в числе которых был брат правителя Кан Эка, жрец (ах к’ин) Кан Эк. Они изъявили заверения в дружбе и получили дары, но Арисменди настаивал на появлении самого Кан Эка и не дождался, хотя к нему прибы- ло несколько делегаций. Столкновение было неизбежным. Вероятно, ица расценили действия испанцев как неуверенность: воины криками пытались запугать «гостей».

Испанцами были соблюдены все бюрократические условности, сопровождавшие завоевательные акты: от отправки письма по шаблону реккьеремьенто образца 1508 г. до письменного свидетельства монахов и капелланов отряда о том, что губернатор предпринял все необходимые меры к мирному разрешению конфликта. 13 марта 1697 г. на галеот погрузилось 113 человек из 130 человек экспедиции во главе с самим Арисменди и сыновьями, и судно отправилось к острову Флорес.

Обычно майя на озере воевали на лодках. Но Урсуа-и-Арсименди не собирался воевать — он верил в успех переговоров и строго запретил солдатам стрелять в индейцев. Однако произошло иначе. По пути к острову навстречу завоевателям вышли каноэ с воинами, и те стали осыпать испанцев стрелами. Двое солдат получили ранения, и оба разрядили мушкеты в ица, после чего губернатор не мог удержать пехоту от стрельбы. Ица давно не воевали с испанцами, и пальба вызвала у них невиданную панику. После первых же выстрелов они бросились из лодок в воду и стали спасаться бегством вплавь. Когда галеот подошел к берегу острова Флорес, и губернатор со шпагой и щитом выскочил на землю, чтобы войти во владение «завоеванной» территорией, ее хозяева удирали на берег в каноэ и вплавь [8, pр. 190-191].

Испанцы зачитали документ и, вступив во владение, подняв штандарт с изображением Иисуса, с мушкетами и саблями наголо рассыпались по острову, в ярости обыскивая его в поисках святилища «идолов» [8, p. 191]. Остров оказался почти пустым, никто не оказал сопротивления. Мы полагаем, что, по-видимому, именно история с пророчествами сделала свое дело: правитель Кан Эк, скорее всего, прятался от взбунтовавшихся подчиненных правителей, и они могли его убить. Потому, пока взбешенный его отказом появиться Мартин де Урсуа ждал перед штурмом на побережье в поселении Ч'ич', Кан Эк и не собирался лично вести переговоры, на которых после успеха посольства Мартина Чана продолжал настаивать Арисменди. Из-за выходок Авенданьо и скандала с пророчествами Кан Эк остался в одиночестве в очень опасном положении [4, p.295].

Захват острова обошелся без жертв среди испанцев, а среди плененных оказалось все семейство правителя Кан Эка, в том числе и его брат, главный жрец (ах к'ин) Кан Эк. Позже был захвачен и «капитан Ковох» — правитель 11 поселений на северном побережье озера. Испанцы тут же начали следствие по делу о гибели посольств монахов, прибывших после Авенданьо, и учинили плененной знати допрос. Ица проявили редкую догадливость и с готовностью валили вину друг на друга. В итоге соучастие Кан Эка в жертвоприношении монахов, прибывших после миссии Авенданьо скрыть не удалось. К тому же Кан Эк получил метку — черту под губой в знак этого жертвоприношения. После допросов останки святых отцов были извлечены из пещеры, где их спрятали ица [8, рp. 194-196].

Династия Кан Эк, свидетелем правления которой был еще в 1525 г. Кортес, была смещена. Побежденные и главный неприятель испанцев «капитан» Ковох, также плененный без боя, по-разному приняли поражение. Кан Эк проявлял смирение, а норовистый Ковохыл убит по дороге с озера в Гватемалу во время ссоры с кем-то из завоевателей. Кан Эка отослали в Гватемалу под надзор одного из испанцев. Однако там, уже будучи в его доме, Кан Эк «взбунтовался» и также был убит [4, p. 323].

Подняв флаг над Нох Петеном (т.е. о. Флорес), испанцы разделились и приступили к редукции, выискивая поселения майя и заставляя их переселиться в одно место. Всего редукций было создано восемь, в настоящее время — это городки департамента Петен на побережье озера. Первым же «открытием» стало то, что среди переселенных было полно беглых «христиан» — крещеных индейцев с Юкатана.

На острове заложили «замок» для гарнизона, который оставался стеречь переселенных. Однако согласно документу — списку поселений 1702 г., — далеко не все майя были переселены или завоеваны. В самом списке встречаются поселения, оставшиеся под их управлением. Например: «Кун Ахав с большей частью людей леса, потому что там коронован король, папа и его священники. Зовется он король Чумешен». Или «…Сумпан, где находится Монпана с множеством людей монтаньи. Будучи столицей очень важной, имеет множество подчиненных селений. Отважный и головорез даже среди этих…» [8, p. 208]. Дальнейшие сведения из гарнизона подтверждают это и уточняют местонахождение «диких» (montarazes). В основном информация была получена от солдат, женившихся на «диких» женщинах. Так, Кун Ахав, к примеру, находилось в месте слияния рек Усумасинта и Сан-Педро Мартир [5, p. 737].

Обычно поселения из списка 1702 г. — общины в несколько сот человек, названные по главному линиджу, или имени линиджа касика. Например, Чан (300 человек) — община, даже не вождество. Реже попадаются топонимы, в этом случае община меньше. Были сообщества покрупнее — «насьон» мопан-ица, т.е. юкатекоязычные майя-мопан, — единственные удостоившиеся этого слова, кроме петен-ица. Отметим, что термин «насьон» в те времена почти повсеместно употреблялся несколько в ином смысле, нежели в наше время. Так, Кехач — юкатекоязычную группу из 300 человек — также именовали «нацией» [8, p.208].

Поселения часто были разбросаны. Так, Чакан-Ица, к западу от оз. Петен-Ица, состояла из ряда деревушек по десять домов, и в ней в общей сложности насчитывалос 600 человек. Собственно ица находились на о. Флорес — Нох Петене [18]. Слово «петен», в юкатекском языке обозначавшее остров или округу, имело в озерном регионе также и другой смысл — прибрежный полуостров. В сезон дождей эти территории не были залиты водой. Таким было, например, поселение Сак-Петен на одноименном озере на запад от оз. Петен-Ица, исследованное английским археологом Т.Пью. Оно состояло из ряда домов тандемного плана, в которых майя «забыли» главные ценно- сти — обсидиановые лезвия [23]. Относительно численности населения Тайясаля, хотя Авенданьо оценил количество его жителей в 24 тыс., сам Кан Эк затруднился дать ответ, заявив, что остров имеет 24 петена [9, pр. 22-28].

Конец обществ Петена был долгим, и сказать точно, куда исчезли эти люди, невозможно. Вероятно, их редукцией понемногу занимался гарнизон на о.Флорес. Его оставили не зря. В 1704 г. в Петене вспыхнуло восстание, которое постепенно было подавлено. Отметим, майя «не ценили» навязанное им гражданское устройство испанского образца с выборным самоуправлением, кабильдо и братством по отправлению культа святого местной церкви — кофрадией. Майя бежали от испанцев и из редукций Пете- на — до конца колониального периода испанцы запрещали индейцам самостоятельно образовывать новые поселения. После провозглашения независимости этот принцип был отменен, и майя-ица стали размывать майя-мигранты юкатекской группы майя, которых исследовал Дж.Э.Томпсон в 1930 г. [24], и майя-кекчи.

В 1950-х годах, когда известный лингвист О.Шуман изучал язык ица, были живы еще около 50 семейств, но только старшее поколение пользовались ица в быту. Сохранялась материальная культура — по-прежнему изготовлялись каноэ. Позже, как утверждает другой лингвист и исследователь ица Ч.А.Хёфлинг, к 1970 годам материальная культура сошла на нет, и язык понимало только старшее поколение. По состоянию на 1998 г. Хёфлинг насчитывал уже только 70 чистокровных ица [25, pр. 1-22]. Наконец, индустрия туризма, связанная с прогрессом исследований находящихся в регионе классических городов и созданием Национального парка Tikal, и вовсе задавила ица. Оставшиеся на сегодняшний день тридцать человек не прилагают никаких усилий к тому, чтобы сохранить язык и идентичность, их положение в гватемальском обществе маргинально.

Сегодня определенно можно утверждать, что последняя группа майя ица практически исчезла. И случилось это во второй половине XX в. незаметно, под гомон толп туристов. Таков финал истории ица, начавшейся с посольства монаха Авенданьо-и-Лойолы к последнему правителю последнего независимого индейского государства на континенте.

Библиография

- 1. Avendaño-y-Loyola A. Relacion de las dos entradas que hice a la conversion de los gentiles itzaes y cehaches. Invesigadores de mesoamerica 5. Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2004, 150 p.

- 2. Пакин А.В. Говорящие от имени богов: жрецы-чиланы и предсказания в политической практике юкатанских майя эпохи конкисты. Латинская Америка. М., 2013, № 9, cс. 70-79.

- 3. Гуляев В. И. По следам конкиcтадоров. М, Наука, 1976, 154 c.

- 4. Johnes G. The conquest of the last maya kingdom. Stanford, Stanford University Press, 1998, 596 p.

- 5. Caso L., Alifat M. Organización política de los itzaes desde el posclásico hasta 1702. Historia mexicana. México, vol. 4, 2002, pp. 720-760.

- 6. Schumann O. Descripción estructural del maya itza del Petén. Guatemala City, Imprenta Universitaria, 1971, 134 р.

- 7. Jones D., Rice S., Rice p. The Location of Tayasal: A Reconsideration in Light of Petén Maya Ethnohistory and Archaeology. American Antiquity. Cambridge University Press, Vol. 46, No. 3 (Jul., 1981), pp. 530-547.

- 8. Documentos para la historia indigena de Yucatan. Idolatría y sublevaciòn. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1996, 231 p.

- 9. Means Ph. History of the Spanish Conquest of Yucatan and of the Itzas. Cambridge, Cambridge University Press, t. XV, vol. VII, 228 p.

- 10. Chase A. Postclassic Petén interaction Spheres: The view from Tayasal. Lowland Maya Postclassic. Austin, University of Texas Press, 1985, pp. 180-198.

- 11. Cobos R. Chichén Itzá: Settlement and Hegemony during the Terminal Classic Period. The Terminal Classic in the Maya Lowlands. Boulder, University Press of Colorado, 2004, pp. 520-550.

- 12. Пакин А.В. Лидерство и власть у науа на южных границах Месоамерики в период испанской конкисты XVI в. (Гватемала, Сальвадор, Никарагуа). Ойкумена. Регионоведческие исследования. Владивосток, 2012, № 3, cc. 33-44.

- 13. Ringle W. On the political organization of Chichen Itza. Ancient Mesoamerica. Cambridge University Press, vol.15, N2 (2004), pp. 167–218.

- 14. Пакин А.В. «Кит – редкоупотребимый юкатанский эпитет». Available at: https://www.indiansworld.org/Articles/kit-redkoupotrebimyy-yukatekskiy-epitet.html (accessed 11.08.2023).

- 15. Stanton T. Yaxuna. British Archaeological Reports. Phd. m.s. Oxford, 2000, 566 p.

- 16. Reina R., Schwartz N. The Structural Context of Religious Conversion in Petén, Guatemala: Status, Community, and Multicommunity. American Ethnologist. Malden, 1974, vol. 1, No. 1 (Feb., 1974), pp. 155-179.

- 17. Lopez Cogolludo, Historia de Yucatan. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1954, t. III, 343 p.

- 18. Пакин А.В. В сердце «Края войны»: вопросы политической географии майя Центрального Петена в XVII в. Латинская Америка. М., № 2-3, 1999, cс. 109-125.

- 19. Archivo General de Las Indias, Seccíon “Gobierno”, Audiencia México, leg. 305.

- 20. Vos J. La paz del Dios y del Rey. Conquista de la selva lacandona. México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 334 p.

- 21. Хрестоматия по истории Средних веков. М., Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1950, т. 3, 334 c.

- 22. Кнорозов Ю. В. Письменность индейцев майя. М. - Л., Издательство Академии наук СССР, 1963, 668 c.

- 23. Pugh T. Activity Areas, Form, and Social Inequality in Residences at Late Postclassic ZacPetén, Petén, Guatemala. Journal of Field Archaeology. Abingdon-on-Thames, vol. 29, N 3/4, Autumn 2002-Winter 2004. pp. 351-367.

- 24. Thompson J. E. The Maya of the British Honduras. Cambridge, Cambridge University Press, 1930. 230 p.

- 25. Hofling Ch.A.The Itza language. Albuquerque, Albuquerque Publishing Company, 1998, 485 p.