- Код статьи

- S013216250009567-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250009567-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 24-38

- Аннотация

Пространственная мобильность населения – один из основных способов его адаптации к условиям территориальных социально-экономических контрастов. На основе данных муниципальной статистики и экспедиционных исследований в регионах Центральной России показаны причины и следствия стремления населения в столицу или ближе к ней, а также в региональные центры и их пригороды. В областях, окружающих Московский столичный регион, положительное сальдо характерно в основном для международных миграций, но они не могут восполнить потери местных людских ресурсов. Применение хроногеографического подхода и расчет плотности жизнедеятельности позволили сравнить влияние переселенческих и возвратных трудовых, учебных и рекреационных миграций. На примере Ярославской области показано формирование узлов жизнедеятельности в результате переселенческих и трудовых миграций и частичное выравнивание ее “ландшафта” за счет дачных, туристических и отчасти международных миграций.

- Ключевые слова

- пространственная поляризация, миграции, хроногеография, староосвоенность, Московский столичный регион, Центральная Россия

- Дата публикации

- 18.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 4

- Всего просмотров

- 407

Введение.

Рубеж ХХ–XXI вв. характеризуется усилением пространственной мобильности населения, что отчасти служит индикатором недостаточности условий для вертикальной социальной мобильности в разных странах и регионах. Рост мобильности населения фиксировала теория миграционного перехода еще во второй половине ХХ в. [Zelinsky, 1971]. Это новое состояние общества во многом связано с информационным бумом, глобализацией, развитием транспорта, расширением виртуальных связей [Нефедова и др., 2015] и ростом внимания к пространственным потокам и сетям [Урри, 2012]. Оно воплощается в усилении перемещений между городами, городскими и сельскими поселениями и проявляется в смене места жительства, поиске работы вне дома, учебе в больших городах, регулярных поездках на дачи. При невысоких доходах населения, сильных перепадах цен на рынке жилья и привычке к "своему" жилью интенсивность миграций на постоянное место жительства (ПМЖ) в России ниже, чем во многих западных странах. В середине 2000-х гг. в США переселялось 26 человек на 1000 жителей, в Великобритании, Швеции – 20, в Германии – 13–14, а в России – 6 [Мкртчян, 2009]. Однако они дополняются разнообразными возвратными миграциями, значительно превышающими по массовости и интенсивности переселенческие.

Во многих районах России с сильными экономическими контрастами, влияющими на условия жизни и занятость населения, его пространственная подвижность стала одним из способов адаптации к поляризации социально-экономического пространства. Нами предпринята попытка показать современные процессы пространственной поляризации через призму миграций и их причин на примере староосвоенных и прежде относительно плотно заселенных регионов Центральной России. Близость к столице является как катализатором оттока населения, так и стимулом новых импульсов, способствующих частичной стабилизации расселения и экономики и привлечению мигрантов.

Проблемы миграций исследуются в рамках социологии, антропологии, демографии, экономики, истории, права, политологии. Однако анализ пространственных закономерностей миграций характерен в основном для географии или на ее стыке с демографией. Социально-географический анализ позволяет увидеть и сопоставить разные виды и направления миграций, объяснить их причины и следствия. Возможность отразить реальный “ландшафт” мобильности населения на территории возникает в том числе и благодаря особенностям хроногеографического подхода с его комплексностью и равным вниманием к пространству и времени.

Исследование проводилось на разных масштабных уровнях: субъектов РФ и муниципальных образований. Оно основано на данных Росстата за 2012–2019 гг., Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН-2010), Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. (ВСП-2016), Итогов выборочного обследования рабочей силы 2017–2018 гг., а также на результатах экспедиций в отдельных областях, районах и поселениях в центре России.

Хроногеографический подход к изучению современного человека и его миграций.

“Хроногеографическое мышление” началось с анализа поведения отдельных личностей, но его возможности оказались значительно шире, позволяя анализировать динамику функционирования человека и общества на определенных территориях или в населенных пунктах с учетом фактора времени, значение которого усиливается [Pred, 1977; Kwan, 1999]. В социологии и социальной психологии время рассматривается как ресурс (наряду с материальными, финансовыми, информационными ресурсами), дефицитность которого растет вслед за техническим прогрессом и переменами в образе жизни. При этом времени свойственна индивидуальная, социальная и территориальная неравномерность распределения [Kramer, 2001]. Среди вариантов, позволяющих ввести в анализ фактор времени – переход от привычных понятий (таких, как ПМЖ) и временных рядов как совокупности статичных состояний к понятиям типа “пространство деятельности”, “дневное/ночное/летнее/зимнее население”.

Концепция хроногеографии, предложенная научному сообществу 50 лет назад [Hägerstrand, 1970], пережила стремительный взлет, упадок и новый взлет на рубеже ХХ–XXI вв. [Старикова, Трейвиш, 2017]. Возрождение связано с развитием компьютерных технологий и расширением доступа к новым типам данных (например, сотовых операторов), а значит – с ростом возможностей для анализа деятельности индивидов. Однако преимущества хроногеографического подхода этим не ограничиваются. При его применении внимание одновременно уделяется местонахождению и деятельности индивидов, ведется учет как постоянного, так и временного населения. Поэтому в теоретические и методические рамки подхода органично вписываются современные миграционные процессы, в ходе которых усиливаются территориальные разрывы между местами жительства, работы, учебы и отдыха людей.

Исследования деятельности в хроногеографии опираются на ряд концептуальных представлений и базовых понятий [Ellegård, 2018]. Путь – центральное из них – представляет собой визуализацию перемещения индивида в едином пространстве-времени (в рамках ежедневного и др. циклов вплоть до всей жизни) и состоит из элементарных событий (например, пребывание где-либо, перемещения, прибытие, убытие). Фиксация путей позволяет анализировать действия индивидов и их взаимодействие друг с другом. Миграционные потоки представляют собой ассоциации индивидуальных пространственно-временных путей. Они сгущаются, образуя деятельностные узлы в ключевых точках разного масштаба (предприятия, центры сельских поселений, города и др.) для осуществления экономической деятельности (комьютеры и отходники) или доступа к ресурсам и услугам, необходимым для удовлетворения материальных и духовных потребностей (миграции на ПМЖ, учебная, рекреационно-дачная и др.).

Внимание хроногеографии как к переселенческим миграциям, так и к приобретающим все больший вес возвратным видам перемещений позволяет выделять территории с различной комбинацией миграционных потоков и сравнивать данные, которые трудно сопоставить в “чистом” виде. Такие сравнения, проведенные для зарубежных регионов, показали эффективность хроногеографических моделей как инструмента географического анализа пространственной организации деятельности людей [Starikova, 2018].

Специфика миграций в староосвоенных регионах Центральной России.

Усиливающаяся централизации государственной власти в сочетании с концентрацией финансов и бизнеса в столице привели к поляризации социально-экономического пространства и формированию в центре России мегарегиона с очень сложной структурой [Argenbright, 2013; Махрова и др., 2016]. Несмотря на то что Москва влияет на всю территорию страны, привлекая население и финансы из разных регионов [Зубаревич, 2012], под наиболее мощным воздействием оказываются ее ближайшие пригороды [Makhrova et al., 2017]. Однако сильное влияние Москвы испытывают не только они, но и регионы вокруг Московской области (МО)1. При этом население МО растет самыми быстрыми темпами, в том числе за счет мигрантов из соседних регионов. Столица не только выплескивает, но и перехватывает инвестиции, вытягивает трудовые ресурсы из городов и сельской местности. Это усиливает процессы периферизации даже на небольшом расстоянии от Московского столичного региона (МСР), включающего Москву и Московскую область. В 2018 г. в окружающих МО областях, площадь которых составляла менее 10% Европейской России, проживало 8% населения и производилось всего 5% суммарного ВРП, в то время, как в МСР – 17% населения, треть ВРП и четверть инвестиций.

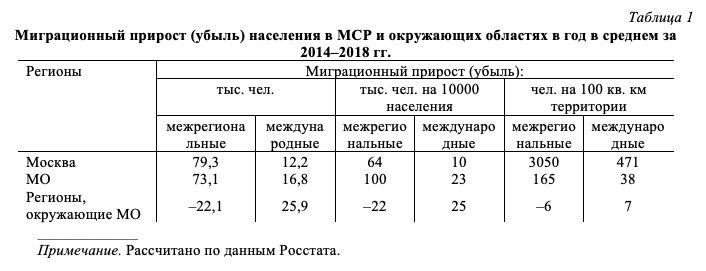

Контрасты между регионами Центральной России в типах и интенсивности миграций существенны. Это территория интенсивных переселенческих, трудовых, учебных и дачных миграций. Разница в численности населения в Москве в будний рабочий день и в летний выходной превышает 5 млн человек [Между домом…, 2016: 26]. Чем дальше от Москвы, тем больше периоды смены фазы миграций. Трудовые миграции меняются от ежедневных маятниковых на ритм “сутки на работе–трое дома”, а затем по мере удаления от границ МО – “неделя на работе–выходные дома”, “две–четыре недели на работе–столько же дома” и т.д. Часть трудовых миграций заканчивается переселением в МСР, из-за чего окружающие регионы продолжают терять население. Эти потери особенно наглядны, если их пересчитать на 100 кв. км территории (табл. 1). В последние годы на каждые 10*10 км Москва ежегодно прибавляла 3,7 тыс. человек из других регионов России и более 500 международных мигрантов, МО – соответственно 165 и 38 человек.

Таблица 1. Миграционный прирост (убыль) населения в МСР и окружающих областях в год в среднем за 2014–2018 гг.

Для всех окружающих МО регионов характерно отрицательное сальдо межрегиональных миграций (в основном – в МСР), а небольшие прибавки населения связаны лишь с международными миграциями (рис. 1), в том числе благодаря востребованности рабочей силы на стройках, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в сфере обслуживания. Так, в Калужской области активная политика региональных властей по привлечению инвестиций сделала ее особенно привлекательной для международных мигрантов, хотя приблизившаяся граница с Москвой стимулирует отъезд местного населения. Лишь Ярославской области в последние годы удается не терять свое население.

Рис. 1. Прирост (убыль) населения на 100 кв. км территории в областях, окружающих МСР, в год в среднем за 2014–2018 гг., чел.

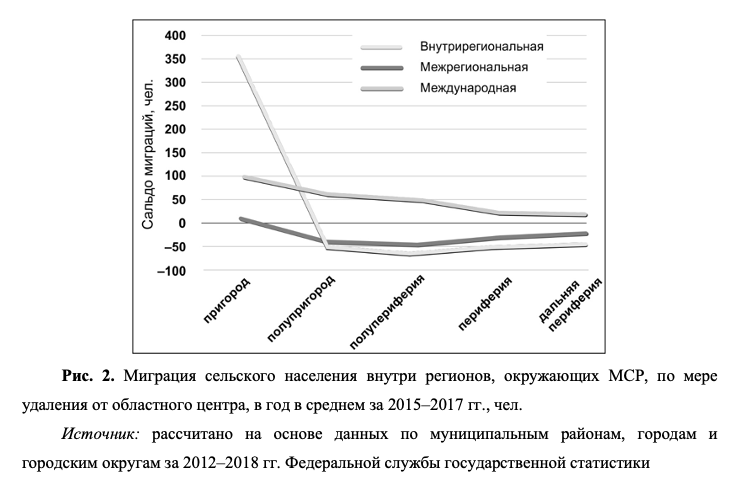

Внутри регионов пространственная неоднородность миграций особенно велика и связана с удаленностью от областных центров (рис. 2). Это касается и малых городов, и сельской местности, для которой типична пригородно-периферийная организация расселения и хозяйственной деятельности при разреженной сети крупных центров за пределами Московской области [Иоффе, Нефедова, 2001; Мкртчян, 2018].

Рис. 2. Миграция сельского населения внутри регионов, окружающих МСР, по мере удаления от областного центра, в год в среднем за 2015–2017 гг., чел.

Некоторые причины современных миграций.

Главным фактором усиления миграционного оттока из областей, окружающих МСР, в последние десятилетия стала потеря работы. Данные по муниципальным образованиям показывают, что доля занятых в организациях, включая бюджетную сферу, составляет здесь менее половины населения в трудоспособном возрасте, а в Ивановской и Костромской областях и менее трети2. Большинство рабочих мест сосредоточено в областном центре или в больших (свыше 100 тыс. жителей) городах, особенно в промышленности.

Сокращение занятости характерно и для сельского хозяйства в связи с закрытием в 1990-х гг. в нечерноземных регионах многих предприятий, а также с модернизацией оставшихся и появлением после 2000 г. в окружении Москвы агрохолдингов. Это позволило частично восстановить в отдельных очагах производство молока и мяса [Нефедова, 2019], но в связи с внедрением современных технологий привело к резкому сокращению занятости. Усугубила ситуацию кампания по «оптимизации» бюджетной сферы, которая во многих сельских районах Центра, особенно удаленных от городов, концентрировала до 80% занятых.

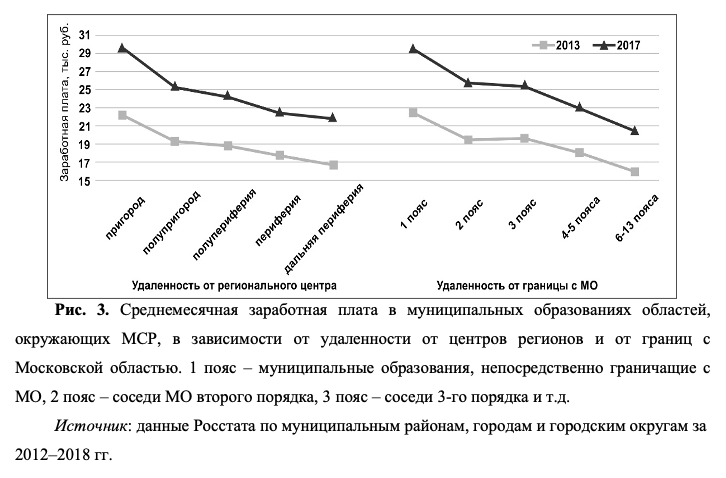

Вторым важным фактором, выталкивающим население в крупные центры и ближе к ним, как на заработки, так и с целью переселения, является уровень зарплат, который заметно уменьшается при удалении и от МО, и от региональных центров (рис. 3). Отток населения, особенно молодежи, стимулирует инфраструктурная неблагоустроенность сельской местности и частично малых городов, с которой молодое поколение, в отличие от старшего, не готово мириться. Сложнее всего обстановка в областях к северо-западу и северо-востоку от МО, где более 90% сельских населенных пунктов не подключены к газовым сетям и 70–90% не имеют сетевого водопровода. Опросы молодежи, обучавшейся в вузах Ярославля в 2018 г., показывают, что свыше 60% респондентов из районов области и других регионов не хотят возвращаться в города и районы, где они выросли, а 55% выходцев из Ярославля не собираются оставаться здесь после получения диплома [Starikova, 2019]. Помимо зарплаты (33%) и отсутствия работы по специальности (18%), респонденты при ответе на вопрос, что их не устраивает в месте, где они родились и выросли, называли среду и бытовые условия (37%).

Рис. 3. Среднемесячная заработная плата в муниципальных образованиях областей, окружающих МСР, в зависимости от удаленности от центров регионов и от границ с Московской областью. 1 пояс – муниципальные образования, непосредственно граничащие с МО, 2 пояс – соседи МО второго порядка, 3 пояс – соседи 3-го порядка и т.д.

Трудовые и учебные миграции.

Переезд в большой город, другой регион или страну, особенно с семьей – шаг ответственный, требующий значительных средств для покупки жилья, стоимость которого часто не сравнима с провинциальной. Чаще население использует ступенчатый переезд с временной учебой или работой в городе в течение нескольких лет, в то время как семья остается в сельской местности или малом/среднем городе. Для многих это заканчивается переездом, но и те, кто не хочет постоянно жить в городе, также вынуждены искать в нем работу из-за отсутствия предложений или слишком низкой оплаты труда в месте проживания.

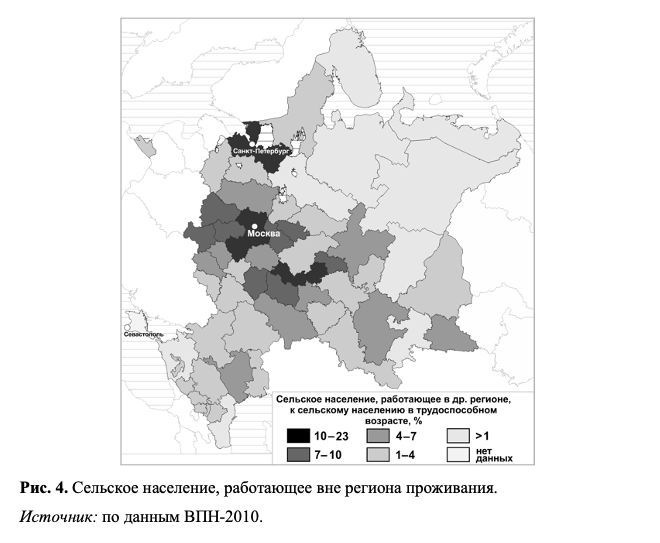

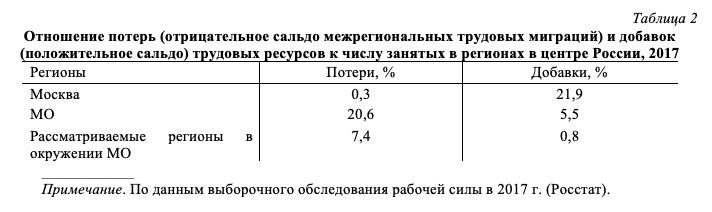

Трудовые миграции – явление для России не новое. В конце XIX–начале ХХ вв. временная, чаще всего сезонная, работа крестьян вне места жительства называлась отходничеством. В нечерноземных губерниях доля отходников в деревнях составляла 10–40% мужского населения [Между домом…, 2016]. Массовые трудовые миграции и жизнь на два дома возобновились в постсоветское время [Плюснин и др., 2013; Флоринская и др., 2015]. Миграции в Москву и МО сегодня охватывают в окружающих областях от 7 до 26% сельского населения в трудоспособном возрасте, а в муниципальных районах, смежных с МО, до половины (рис. 4). С учетом населения городов регионы, примыкающие к МО, давали в 2010-х гг. около трети всех отходников, работающих в МСР [Между домом…, 2016], в то время как в них самих с трудом удавалось заполнять даже имеющиеся вакантные места в бюджетной сфере и в сельском хозяйстве (табл. 2).

Рис. 4. Сельское население, работающее вне региона проживания.

Таблица 2. Отношение потерь (отрицательное сальдо межрегиональных трудовых миграций) и добавок (положительное сальдо) трудовых ресурсов к числу занятых в регионах в центре России, 2017

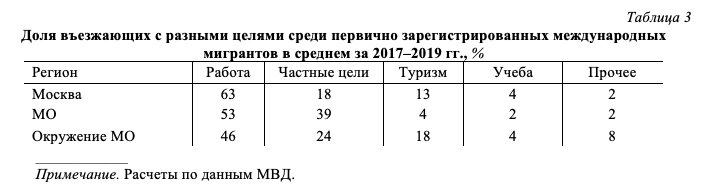

Особую роль среди трудовых мигрантов играют выходцы из стран, входивших в СССР. В последние годы они составляли 80–90% всех въехавших на работу в Россию (по данным МВД3). В 2017–2019 гг. в окружающих МСР областях в год становилось на миграционный учет около млн международных мигрантов. Это немногим меньше, чем в МО (1,4–1,7 млн), но значительно меньше, чем в Москве (3–4,5 млн). Более половины таких мигрантов находятся по месту пребывания два года и более [Щербакова, 2019]. Основные цели приезда – среди всех первично зарегистрированных – составляла работа (табл. 3). Члены семей мигрантов часто въезжают с частными целями, хотя многие из них работают нелегально.

Таблица 3. Доля въезжающих с разными целями среди первично зарегистрированных международных мигрантов в среднем за 2017–2019 гг., %

Численность ежегодно приезжающих трудовых мигрантов, переходящих с получением вида на жительство или гражданства РФ в категорию населения с долговременным или постоянным проживанием, за пределами МСР невелика (за исключением Калужской и Тульской областей) и уменьшается, т.к. меняется состав мигрантов. Новое поколение, выросшее в постсоветское время, хуже знает русский язык и в большей степени укоренено в своих странах, а гражданство РФ просто облегчает им возможности заработков в России [Poletaev, 2020].

Трудовая миграция российского населения часто следует за учебной. Этот вид мобильности при продолжающейся урбанизации способствует усилению контрастов на внутри- и межрегиональном уровнях. Наиболее активно мигрирует молодежь после окончания школы, а затем – получив среднее профессиональное или высшее образование. При этом наибольшие потери характерны для территорий на большом удалении от региональных центров. Как показали опросы студентов в Ярославле, 22% респондентов планировали перебраться в более крупный город (Москву, Санкт-Петербург, региональные столицы и южные города), 15% – за границу (хотя для большинства это “мечта” на фоне других вариантов). Главная цель переезда – закрепиться там, где экономические, социальные и бытовые условия в разы лучше, чем на “малой родине”. Для учебной миграции (как и для трудовой) свойственна определенная ритмичность [Starikova, 2019]. Исследование, проведенное в Ярославле, показало, что с ростом удаленности места жительства доля студентов, уезжающих в родные населенные пункты на выходные, сокращается, а на каникулы – растет.

Обратный отток: дачные миграции.

Дезурбанизация может рассматриваться с двух позиций: как переезд горожан в пригороды и приближение в них условий жизни и возможностей работы к городским, и как обратная миграция в сельские, порой удаленные, районы [Нефедова и др., 2015]. В первом случае и городские, и сельские сообщества включаются в универсальные процессы массового потребления, что, казалось бы, ведет к нивелированию различий между ними. Во втором случае это осознанная смена образа жизни. Если первое развивается в России в ближайших зонах за городской чертой, то желание переехать в более удаленную сельскую местность на ПМЖ (в том числе необустроенную элементарной инфраструктурой) гораздо чаще встречается в социальных сетях, чем в жизни. Оно характерно для единичных энтузиастов и пенсионеров. Правда, в периоды экономических и эпидемиологических кризисов (например, в связи с пандемией коронавируса 2020 г.) временное бегство из городов, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга, усиливается, в том числе на дачи. Именно дачное использование горожанами сельской местности наиболее типично для России.

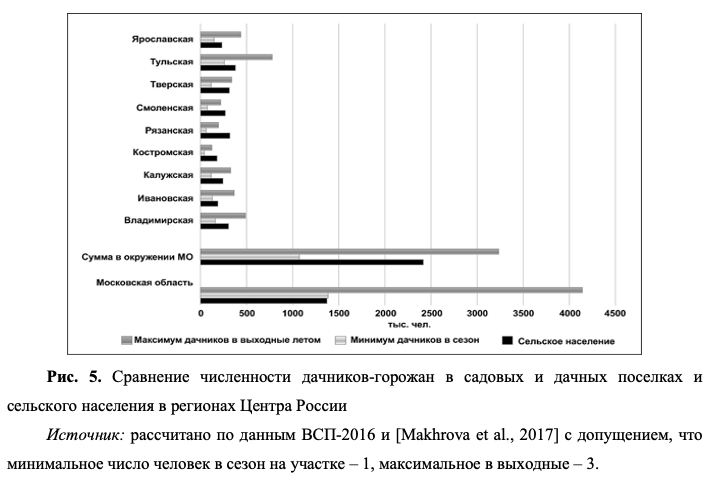

Массовое распространение дач в советское и постсоветское время во многом затормозили в России классическую дезурбанизацию со сменой места жительства [Между домом…, 2016]. Наличие дачи в пригороде позволяет совмещать достоинства города и жизнь на природе в своем доме, но требует активных перемещений между ними. К пригородным традиционным дачам, советским и постсоветским садовым и дачным товариществам добавились коттеджные поселки, значительная часть домов в которых используется сезонно. Дачные поселки москвичей вышли за границу МО на удаление до 250–300 км [Makhrova et al., 2017]. В связи с уходом стариков увеличивается наследование горожанами домов в деревнях. Все более популярной становится покупка жителями крупных городов деревенских домов с использованием их в летний сезон, раздвигая дачные зоны москвичей на расстояние до 500–600 км от столицы [Между домом…, 2016]. Не только в МО, но и в окружающих областях число горожан становится сопоставимым с численностью сельского населения и даже превышает ее (рис. 5). Фактически формируется параллельная, не учитываемая и не показанная на картах сеть пульсирующего расселения со своими магазинами, неформальными рабочими местами, привлекающими российских и иностранных трудовых мигрантов.

Рис. 5. Сравнение численности дачников-горожан в садовых и дачных поселках и сельского населения в регионах Центра России

Подходы к сопоставлению разных видов миграций.

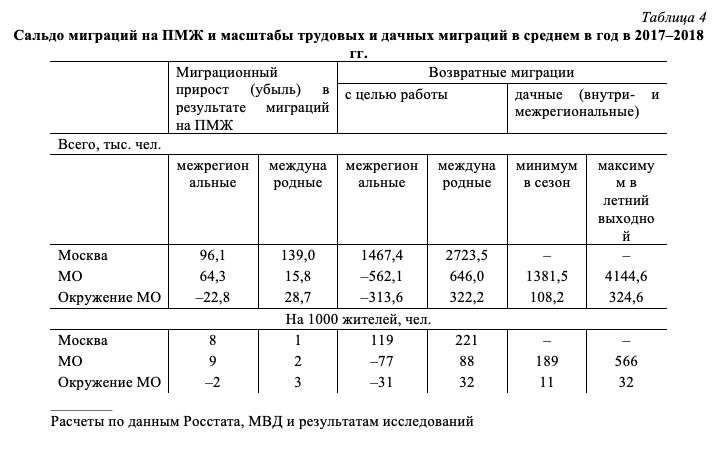

Любое сопоставление данных о разных видах миграций осложняется их различной природой, формами статистического учета, а также отсутствием некоторых статистических данных. Для исследования различий между Москвой, МО и окружающими регионами использовались данные Росстата по городам и муниципальным районам, а также данные по числу участков в садовых и дачных товариществах и их использованию, полученные в результате дешифрирования космических снимков [Махрова и др., 2016] (табл. 4).

Таблица 4. Сальдо миграций на ПМЖ и масштабы трудовых и дачных миграций в среднем в год в 2017–2018 гг.

Международные мигранты по численности почти восполняют потери регионов от отъезда российских межрегиональных работников в Москву и МО. Однако численность реально находящихся на территории трудовых мигрантов может быть вдвое меньше перемещающегося с рабочими целями населения, т.к. значительная часть отходников живет одну/две недели на работе и столько же дома, а им на смену приезжают другие. Кроме того, выбор международными мигрантами областей, соседних с МСР, не означает, что они находятся именно в них. Он часто связан с более дешевой арендой жилья за пределами МСР, в то время как работают они в Москве и МО. При этом мигранты из стран бывшего СССР часто составляют конкуренцию как российским работникам из других регионов, так и местным, усиливая скорость перехода местного населения в категорию межрегиональных мигрантов.

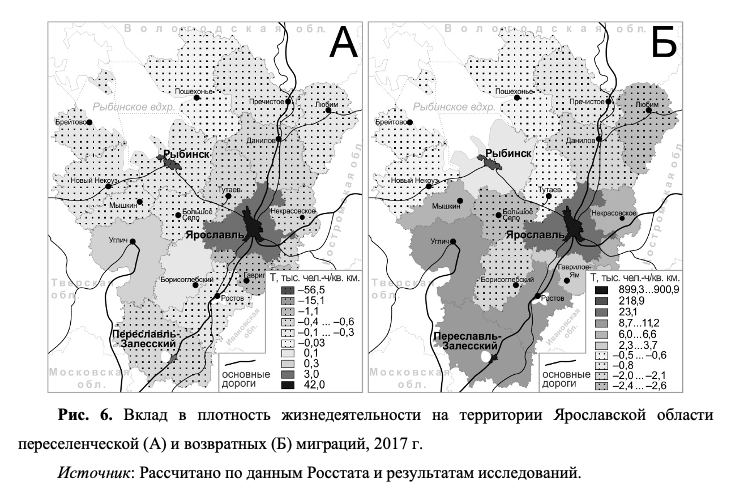

Наиболее массовые дачные миграции сезонны и формируют максимальную нагрузку на транспорт и территорию летом, особенно в выходные. Их экономические отношения с остальными мигрантами скорее симбиотические, чем конкурентные, поскольку дачники в Подмосковье и особенно в соседних регионах нуждаются в работниках (в т.ч. иностранных, включая нелегальных). Учесть эти особенности разных миграций на конкретных территориях позволил хроногеографический анализ, проведенный на примере Ярославской области (рис. 6). Представление о пространственно-временной локализации жизнедеятельности людей в географическом пространстве получено, опираясь на специальные показатели – суммарную жизнедеятельность и ее плотность Т [Старикова, 2018]. Для переселенческой миграции в человеко-часы переведен показатель миграционного баланса (рис. 6а). Для возвратных перемещений (рис. 6б) расчет Т проводился по формуле:

,

,

где М1 – время, проведенное трудовыми мигрантами, D – туристами, U – учащимися вузов; из этой суммы вычитаются человеко-часы, прожитые вне данной территории местными трудовыми мигрантами (М2) и населением в отпуске или на отдыхе (О); t – человеко-часы, не вошедшие в предыдущие категории (в данном случае добавлены человеко-часы дачников); S – площадь территории. Видно, что возвратная мобильность способствует смягчению негативных процессов поляризации географического пространства: в 11 из 20 территориальных образований области “оживают” территории вдоль автодороги Москва–Ростов–Ярославль–Кострома, а также у границы с МО. Благодаря московским дачникам улучшается ситуация в Переславском районе, а экскурсанты и туристы вносят ощутимый вклад в общую сумму человеко-часов в Переславле-Залесском, Мышкинском и Ростовском районах. По показателям миграции на ПМЖ, помимо Ярославля, его пригорода и Угличского района выделился глубинный Борисоглебский район, расположенный между двумя трассами, но недалеко от МО, где в последние годы заработал крупный животноводческий комплекс с десятками рабочих мест.

Рис. 6. Вклад в плотность жизнедеятельности на территории Ярославской области переселенческой (А) и возвратных (Б) миграций, 2017 г.

Заключение.

Усиление поляризации социально-экономического пространства в постсоветское время, особенно в староосвоенном центре России, привело к сильным различиям между возможностями обучения, профессионального роста, заработка, развлечений в Московском столичном и окружающих его регионах, а внутри регионов – между их главными центрами и остальными городами и сельскими районами. Это сделало центры регионов, наряду с МСР, наиболее привлекательными для всех типов мигрантов, задав в XXI в. новый виток урбанизации [Нефедова, Трейвиш, 2017].

Пространственная мобильность населения и направленность миграций, как на ПМЖ, так и трудовых, в крупнейшие города и ближе к ним в пригороды стали ключевыми факторами адаптации значительной части населения к усилению контрастности социально-экономических условий. Следствием этого стала потеря многими районами, особенно на периферии регионов, наиболее активной части населения и еще большая пространственная поляризация.

Исследование некоторых факторов, способствующих миграциям (занятости, уровня зарплат, бытовой обустроенности жилья) на разных масштабных уровнях выявило сильное отставание значительной части малых и средних городов и сельских территорий не только от Москвы и региональных центров, но и от их пригородов. Это подтверждается и выявленными по опросам учащейся молодежи причинами ее ориентации на крупные города.

При отрицательном сальдо межрегиональных российских переселенческих миграций, направленных преимущественно в МСР, в подавляющем большинстве окружающих его областей положительное сальдо характерно, в основном, для международных миграций (преимущественно из бывших советских республик), сопоставимых по масштабам с уменьшением численности местного населения. Однако надежды на восполнение ими потерь трудовых ресурсов и заселение территорий не совсем оправданы: устремления международных мигрантов, как и местных жителей направлены главным образом в МСР. Еще ярче это проявляется внутри регионов, где привлекательными остаются большие города и их пригороды.

Траектории возвратных трудовых и учебных миграций во многом соответствуют направлениям переселенческих. Эти виды мобильности, хотя и усиливают социально-экономические контрасты между территориями, но все же сохраняют структуру расселения, поскольку семьи остаются в малых городах и сельской местности, что поддерживает относительную стабильность периферии. Тем не менее для многих они служат лишь ступенью для переезда в крупные города.

Усиливающаяся поляризация пространства сезонно сглаживается распространением дач, которые не ограничиваются садовыми товариществами в пригородах: горожане вовлекают в использование наследные и заброшенные дома в удаленных деревнях. Однако они часто сталкиваются с неумением и нежеланием властей поддерживать эти процессы, использовать человеческий потенциал для сохранения сети расселения и стимуляции новых путей развития территории. Плохое качество дорог, отсутствие газа и водопровода даже в малых городах, сокращение услуг социальной сферы в связи с объединением поселений, не только способствуют отъезду молодежи, но и делают миграционные потоки дачников пульсирующими и ненадежными.

Разнообразие видов пространственной мобильности, разные временны́е циклы и методы изучения переселенческих и возвратно-циклических миграций затрудняют исследование их сочетаний и влияния на развитие конкретных территорий. Тем не менее именно сочетания миграционных потоков и их интенсивность могут служить индикатором возможностей развития городов и сельских районов. Примененный в статье хроногеографический подход позволил комплексно подойти к исследованию не только направлений миграций и масштабов потоков, но и времени, проведенного мигрантами в том или ином месте. Перевод показателей численности мигрантов в показатели человеко-часов на кв. км на примере Ярославской области позволил увидеть картину реального распределения населения на территории. Несмотря на сохранение основных узлов его наиболее активной жизнедеятельности, связанных с положительным сальдо переселенческих и трудовых миграций, наблюдается эффект выравнивания, прежде всего за счет дачных, туристических и отчасти международных миграций. Это согласуется с ситуацией в европейских странах, что говорит о некоторых общих тенденциях, несмотря на специфику России, связанную с повышенной поляризацией и запаздывающей реальной дезурбанизацией.

Учитывая время подачи статьи, невольно возникает вопрос о влиянии эпидемии коронавируса и применяемых правительством мер на миграционные процессы. При уменьшении возможностей занятости, как на предприятиях, так и в малом бизнесе, следует ожидать уменьшения числа трудовых мигрантов. Как и при прошлых экономических кризисах, направления перемещений населения в России временно меняются с центростремительных на центробежные. Они отражают естественное желание жителей крупных городов переждать пандемию на дачах за забором и со своим огородом. Однако прогнозировать закрепление этих тенденций, в т.ч. благодаря массовому погружению в виртуальную среду и возможностям онлайн-общения, надо осторожно. Предыдущий опыт показывает, что восстановление экономики начинается с крупных центров, поэтому следует ожидать всплеска центростремительных переселенческих и трудовых миграций при выходе их кризиса, если государство не озаботится закреплением некоторых намечающихся привилегий малому и среднему бизнесу, региональным и муниципальным властям.

Библиография

- 1. Зубаревич Н.В. Рента столичного статуса // Pro et Contra. Москва как физическое и социальное пространство. 2012. № 6 (57). С. 6–19.

- 2. Иоффе Г.В., Нефедова Т.Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве Российских регионов // Проблемы прогнозирования. 2001. № 6. C. 100–110.

- 3. Махрова А.Г., Медведев А.А., Нефедова Т.Г. Садово-дачные поселки горожан в системе сельского расселения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: География. 2016. № 2. С. 64–74.

- 4. Между домом и… домом. Возвратная пространственная мобильность населения России / Под ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. М.: Новый Хронограф, 2016.

- 5. Мкртчян Н.В. Миграционная мобильность в России: оценки и проблемы анализа // SPERО. Социальная политика: экспертизы, рекомендации, обзоры. 2009. №11. С. 149–164.

- 6. Мкртчян Н.В. Региональные столицы России и их пригороды: особенности миграционного баланса // Известия РАН. Сер. геогр. 2018. №6. С. 26–38.

- 7. Нефедова Т.Г. Сельская местность на удаленных подступах к Москве // ЭКО. 2019. №4. С. 50–70. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2019-4-50-70.

- 8. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Перестройка расселения в современной России: урбанизация или дезурбанизация? // Региональные исследования. 2017. №2(56). С. 12–23.

- 9. Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования. 2015. №12. С. 60–69.

- 10. Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., Жидкевич Н.Н., Позаненко А.А. Отходники. М.: Новый Хронограф, 2013.

- 11. Старикова А.В., Трейвиш А.И. Время, место и мобильность: эволюция хроногеографии // Региональные исследования. 2017. №3(57). С. 13–22.

- 12. Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012.

- 13. Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М., Кириллова М.К. Миграция и рынок труда. М.: “Дело” РАНХиГС, 2015.

- 14. Щербакова Е. Миграции в России, итоги первого полугодия 2019 года // Демоскоп Weekly. №827–828. 2019. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0827/index.php (дата обращения: 14.04.2020).

- 15. Argenbright R. Moscow on the Rise: From Primate City to Megaregion // The Geographical Review. 2013. No. 103(1). P. 20–36.

- 16. Ellegård K. Thinking Time Geography: Concepts, Methods and Applications. London, Routledge, 2018.

- 17. Hägerstrand T. What About People in Regional Science? // Papers of the Regional Science Association. 1970. No. 24. P. 7–21.

- 18. Kwan M.-P. Gender, the Home–Work Link, and Spacetime Patterns of Non-Employment Activities // Economic geography. 1999. No. 75. P. 370–394.

- 19. Kramer C. Zeit und Raum – Zeit für Raum? Räumliche Disparitäten in der individuellen Zeitverwendung – Ein Forschungsprojekt // Zeitbudget in Deutschland – Erfahrungsberichte der Wissenschaft. Stuttgart: Statistisches Bundesamt, 2001. Bd. 17. S. 19–43.

- 20. Makhrova A., Kirillov P., Bochkarev A. Work Commuting of the Population in the Moscow Agglomeration: Estimating Commuting Flows Using Mobile Operator Data // Regional Research of Russia. 2017. No.7(1). P. 36–44. DOI 10.1134/S2079970517010051.

- 21. Poletaev D.V. Adaptation and Integration of Labour Migrants from the EAEU in Russia on the Example of Migrants from Kyrgyzstan // Population and Economics. 2020. No. 4(1). P. 20–37. DOI 10.3897/popecon.4.e50747.

- 22. Pred A. The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand’s Time-Geography and Its Usefulness // Economic Geography. 1977. Vol. 53. No. 2. P. 207–221.

- 23. Starikova A.V. Population Mobility in Bavaria: Spatio-Temporal Features and Migration Flows in the Early 21st Century // EUROPA XXI. 2018. No. 34. P. 59–78. DOI 10.7163/Eu21.2018.34.4.

- 24. Starikova A.V. Spatial Behavior of students and their role in Polarized Development: Comparative Studies of Yaroslavl Oblast and Bavaria // Geography, Environment, Sustainability. 2019. No. 2. P. 18–28. DOI 10.24057/2071-9388-2019-49.

- 25. Zelinsky W. The Hypothesis of Mobility Transition // Geographical Review. 1971. Vol. 61. No. 2. P. 219–249.