- Код статьи

- S032150750009881-1-1

- DOI

- 10.31857/S032150750009881-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №6

- Страницы

- 69-73

- Аннотация

Статья посвящена комплексу Пашупатинатх в Непале – знаменитой шиваитской святыне и месту паломничества во всем индуистском мире. Здесь почитают древний образ Шивы-Пашупати, «владыки зверей», известный со времени протоиндийской цивилизации. Главный храм комплекса вместе с другими культовыми сооружениями образует обширное Поле Пашупатинатха. В почитании божеств и других ритуальных практиках, практически не исследованных в отечественном востоковедении, переплетена паниндуистская традиция с местной неварской с элементами архаики.

Статья основана на полевых наблюдениях автора.

- Ключевые слова

- Непал, индуизм, Пашупатинатх, Шива, паломничество, тиртха

- Дата публикации

- 27.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 35

- Всего просмотров

- 3508

Пашупатинатх, самая чтимая шиваитская святыня, – знаменитое место паломничества во всем индуистском мире. Он находится в Непале, на восточной окраине столицы Катманду.

ДРЕВНЕЕ БОЖЕСТВО

Шива, один из верховных богов индуизма, имеющий много ликов и ипостасей, присутствует здесь как Пашупати, что означает на санскрите «Владыка животных», или лучше сказать, «Повелитель тварей».

Это – едва ли не самый древний образ божества. Его истоки восходят ко времени протоиндийской цивилизации, существовавшей в долине Инда в III-II тыс. до н.э. и созданной предками дравидов, которые сейчас населяют юг Индии.

Далекий прототип Пашупати, условно названный протоШивой, изображен на нескольких печатях, найденных археологами. Самый выразительный образ запечатлен на печати, найденной в 1920-х гг. в Мохенджо-Даро – ее так и называют: «печать Пашупати».

Рогатый бог-буйвол, главный персонаж протоиндийского пантеона, изображен восседающим на троне в окружении животных, символизирующих четыре стороны света. С правой стороны показаны тигр и слон, а с левой – носорог и буйвол. Голова божества увенчана буйволиными рогами, на которых видны 12 годовых колец, вероятно, знаменующих 12-летний цикл Юпитера, «год богов».

Лик божества, не то человеческий, не то буйволиный, скорее напоминает звериную маску. Вряд ли это случайно: буйвол, как и бык, во многих традициях воплощали мощную энергию творения и плодородия. Неслучайна и поза божества: на санскрите – бхадрасана, «поза, приносящая благо». Фаллос Пашупати, лингам, возбужден и поднят вверх: это урдхвалингам. Позже в индуизме он стал отличительным признаком Шивы как йога, передавая идею восхождения семени: оно должно остаться внутри тела и способствовать его превращению в орудие духовного освобождения.

Вид на храм Шивы-Пашупати.

Жители протоиндийских городов почитали этого бога как владыку мира, которому подвластны все существа сотворенного мира, а также время и пространство [1, с. 203-207].

Это божество всплывает в исторической памяти на индийском субконтиненте примерно через 1000 лет после конца Протоиндийской цивилизации: Шива упоминается в ведах – священных текстах индоариев, пришедших на северозапад Индии примерно в 1700-1300 гг. до н.э. [2, рp. 10-15]. Но здесь он всего лишь малозаметный персонаж, сливающийся с другим божеством – Рудрой.

С той поры Шива неуклонно возвышался, утверждая свое превосходство над другими богами, пока не стал одним из первостепенных божеств индуистского пантеона, разделив главенство с Брахмой и Вишну. За Шивой закрепилась функция разрушения мира, в то время как Брахма славился как его творец, а Вишну – хранитель. Однако преданные адепты Шивы уверены, что он не только разрушает мир, но и создает и поддерживает его без помощи других богов.

Древнее имя Пашупати вошло в гирлянду имен Шивы наряду со многими другими, но было переосмыслено: «пашу» (скот) стало восприниматься как души, а сам бог – как владыка душ, точнее, всего одушевленного, как высшая причина мира, его глубинная трансцендентная сущность. В Непале же сохранился не только архаический образ божества, но и его верховное положение в пантеоне, а также главенство в культе.

Весьма заметна роль Пашупати и в политической жизни государства. Непальцы считают его покровителем своей страны, а в бытность ее королевством до 2008 г. культ Пашупати был неразрывно связан с верховной властью. Со времени правления династии Личчхавов (IV-VIII вв.) некоторые непальские короли называли себя пашупатибхаттарака – «почитающие Пашупати» [3, с. 143-145].

Вероятно, и храм во славу Пашупати был возведен при Личчхавах, хотя из-за отсутствия надежных исторических источников и равнодушия непальцев к хронологии вряд ли можно установить достоверную дату [4, p. 17]. Вероятно, с той далекой поры он не раз перестраивался.

Современный храм построен в типичном для Непала стиле пагоды, с двухъярусной крышей; его считают шедевром местной архитектуры. Но главная роль святилища состоит в другом: он служит сакральным центром всего храмового комплекса, местом наивысшей божественной благодати, откуда она распространяется на все окрестное пространство.

В святая святых храма, гарбхагрихе, хранится главная святыня Пашупатинатха – каменный лингам с четырьмя ликами, обращенными ко всем сторонам света. Непальцы считают его нерукотворным и самосущим, ссылаясь при этом на какую-нибудь легенду, в истинности которой никто не сомневается. Согласно одной из них, лингам случайно обнаружил в земле пастух, согласно другой – Шива сам явил себя в виде огненного фаллоса, есть и другие варианты происхождения чудотворной святыни. Европейцу увидеть ее нельзя. Тяжелые серебряные двери храма никогда не откроются перед неиндуистами и тем более европейцами; они не смогут попасть и в большой открытый храмовый двор.

Заманчиво предположить, что непальский Пашупати – далекий потомок протоиндийского верховного бога и потому имеет дравидские корни, но достоверных свидетельств этому нет.

Можно исходить из того, что из Индии в Непал во все периоды выплескивались миграционные волны, причем переселялись не только люди, но и почитаемые ими боги. Кроме общих предположений о том, что в долине Катманду сохранилось немало живой архаики, есть один воодушевляющий аргумент: храмовые служители культа Пашупати – дравидские жрецы. Это пашупатибхатты, только они могут прикасаться к святыне в храме и совершать ритуалы: окроплять лингам, приносить жертвы рисом и цветами, подносить дары, рецитировать гимны, читать мантры и т.п. Они обязательно должны быть брахманами из Южной Индии, причем женатыми домохозяевами-грихастха, хотя их жены не принимают участия в храмовых ритуалах. Предполагают, что традиция приглашать южноиндийских брахманов для культового служения Пашупати прослеживается, по меньшей мере, с XV в., а возможно, и с еще более раннего периода [5, pp. 20-24].

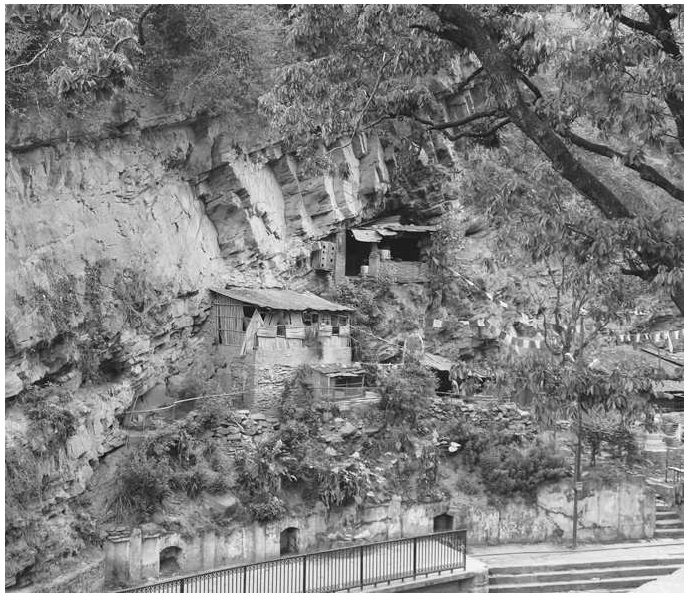

Пещеры отшельников.

Пещеры отшельников.

Примечательно, что в самой Индии, включая дравидоязычный ареал, образ Пашупати, как и его культ, в настоящее время мало распространен и по популярности несопоставим с непальским вариантом.

Как, когда и почему культ Пашупати мог оказаться в долине Катманду и прочно укорениться там на долгие века? На этот вопрос пока нет ответа. Как бы то ни было, Пашупати – один из самых почитаемых богов в Непале, а Пашуптинатх служит неизменным фокусом притяжения для его преданных приверженцев.

ПОЛЕ ПАШУПАТИНАТХА

Храм Шивы-Пашупати – одно из многих сооружений Пашупатинатха, огромного комплекса строений, раскинувшегося по обоим берегам реки Багмати. Священный статус реки непоколебим, несмотря на загрязнение сточными водами, мусором и останками трупов, сожженных на берегу. Для паломников, желающих совершить ритуальное омовение в ее водах, сооружены ступени-гхаты, на них же сжигают тела усопших. В домах на берегу реки старики и смертельно больные люди доживают отпущенные им дни; время их кончины определяет астролог. Никто не сомневается, что после смерти в таком священном месте можно обрести благоприятное будущее рождение, поэтому быть сожженным на берегу священной реки – мечта многих индуистов.

Основные храмы построены на западном берегу Багмати. Европейцам попасть туда нельзя, но с противоположного берега можно многое рассмотреть. Главный храм окружен множеством разностильных и разновременных сооружений: храмов, святилищ, скульптур и т.п. Среди них – храмы священного лона Гухьешвари, местных богинь Пигамаи и Ватсалы, божественного змея Васуки и множество других. Здесь же находятся пещеры отшельников, ритуальные площадки и сооружения непонятного назначения. В одном из приютов, основанном матерью Терезой, заботятся о нищих и бездомных. Этому пестрому сакрально-архитектурному фону соответствует калейдоскопчески меняющаяся мозаика лиц: местные богомольцы, священнослужители, торговцы, туристы, нищие попрошайки, аскеты-садху.

О последних следует сказать особо. В том или ином виде аскетизм присутствует во всех индийских религиях, но теснее всего он связан с индуистской традицией, где существует не один век. В Непале аскетизм не так широко распространен, как в Индии, поэтому садху в Пашупатинатхе – чаще всего выходцы из Индии.

Как ни парадоксально, но в строго ранжированном иерархически индуистском обществе аскеты занимают особое место. Отрекшиеся от социальных уз, они служат для мирян высоким духовным авторитетом, демонстрируя победу духа над плотью и превратностями этого мира, так что многие считают своим долгом поддерживать их пищей и одеждой [6, с. 108-110].

Шиваиты были и остаются наиболее ревностными из индуистских аскетов, поэтому в Пашупатинатхе их немало. Садху выделяются в пестрой толпе своим экзотическим обликом: они обнажены или облачены в шафранно-желтую одежду, знаменующую отречение от жизни, их бороды и волосы чаще всего нестрижены, на лбу виден нанесенный пеплом знак трезубца, атрибута Шивы и т.п. [7, рp. 150-153]. Как водится, не все садху благочестивы, попадаются и откровенные жулики, обманывающие доверчивых туристов. Среди храмовых строений и разномастной толпы резво и деловито снуют обезьяны, которые чувствуют себя полноправными хозяевами этого места.

Все это – Пашупати кшетра, Поле Пашупати – расположено в небольшом селении Деопатан, где живут преимущественно невары, автохтонное население долины Катманду. Это поле кажется причудливым напластованием разных временных слоев и пространственных искривлений. Здесь переплетаются высокие духовные устремления и низменные инстинкты, безоглядная вера и трезвый финансовый расчет, мистическая преданность божеству и скрупулезное делопроизводство.

С раннего утра и до позднего вечера, а иногда и ночью, здесь кипит жизнь. Рано утром непальцы приходят сюда, чтобы умилостивить Пашупати и испросить у него благополучия во всех делах. Днем жрецы в храмах совершают предписанные ритуалы, главным образом, пуджу – подношение изображению божества или его символу воды для омовения и цветов, услаждение его музыкой и звоном колокольчиков, окуривание благовониями, приношение риса и плодов.

Вечером пуджа совершается на берегу Багмати. Это необычайно красочное зрелище, когда жрецы с зажженными светильниками слаженно двигаются под пение священных гимнов. Кроме обязательных ежедневных богослужений, совершается множество специальных ритуалов – наймиттикапуджа, связанных с определенными календарными датами, днями новолуний и полнолуний, солнцестояний, с циклом сельскохозяйственных работ и т.п. Здесь же проходит и множество праздничных торжеств годового цикла, как общих для всего индуизма, так и сугубо локальных, с красочными местными особенностями. Некоторые ритуалы направлены на умилостивление не только божеств, но и существ демонической природы [5, pp. 69-169].

Садху в Пашупатинатхе.

ЗНАМЕНИТОЕ МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Несмотря на длительную и непреходящую славу и известность в индуистском мире, Пашупатинатх не вписан в сакральную географию паниндуистcкой традиции.

В традиционной религиозной литературе, в храмовых путеводителях и дайджестах он не включен в перечень значимых объектов паломничества, именуемых тиртхами, которые обычно рекомендуются для посещения. Тиртха, место концентрации сакральной энергии, где можно телесно и духовно приблизиться к почитаемому богу, этимологически восходит к идее брода, перехода реки, водного потока, которому уподобляется жизнь человека в индуизме.

Путешествие к тиртхам как способ демонстрации благочестия и гарантированный путь обретения духовных заслуг распространено в индуизме, как ни в какой другой религии.

Институт паломничества, формировавшийся в Индии с древности, со временем превратился в разные виды религиозной, культурной и даже социально-политической активности, окрашенной местным колоритом. Приверженные различным классификаторским схемам, индуисты предпочитают отправляться в паломничество по определенным маршрутным схемам c числовой символикой, например, 7 священных городов или 6 центров дравидского бога Муругана. Чрезвычайно популярен также обход 12 «огненных лингамов» – джьотирлинга Шивы, расположенных в разных частях Индии [8, pp. 140-142].

Пашупатинатх не включен в эту классическую схему высокой индуистской традиции, тем не менее, к обители непальского божества не зарастает народная тропа.

Лингам в храме почитается как священный «огненный лингам», а храм и все Поле Пашупати входит в сакральную географию Непала, занимая едва ли не самое почетное место. Паломников здесь можно встретить в любое время, чаще всего во время Шива-ратри («ночи Шивы»), которую празднуют в каждое новолуние. Но особенно много их бывает раз в году в праздник Махашиварартри – «Великую ночь Шивы». Она отмечается по лунному календарю и потому не имеет фиксированной даты. Праздник приходится на 14-й день темной половины месяца – пхальгуна: обычно это февраль-март [9, pp. 242-245]. Дата его проведения в этом году – 21 февраля.

На «Великую ночь Шивы» в Пашупатинатх стекаются даже не сотни, а тысячи паломников со всех уголков Непала и Индии. Они прилетают на самолетах, приезжают на автобусах, прибывают на легковых и даже грузовых автомобилях, а особо фанатичные проделывают путь или хотя бы его часть пешком, неся на голове нехитрый скарб.

Паломники разбивают палаточные лагеря на Поле Пашупатинатха или вблизи него, поселяются в специальных хижинах или устраиваются на циновках прямо под открытым небом. Тяготы пути и неудобства никого не смущают, скорее наоборот, они воспринимаются как благо: за страдания во время паломничества обещают лучшее будущее рождение. К тому же мучительные трудности пути к искомой цели напоминают сложное движение души к абсолюту.

В мифологическом разъяснении смысла и значения паломничества в Пашупатинтах на «Великую ночь Шивы», которое содержится в разных легендарных источниках, повествуется о некоем невежественном и ритуально нечистом охотнике – он ночью заблудился в джунглях. Спасаясь от диких зверей, охотник забрался на дерево и просидел там голодным всю ночь. Время от времени он пил воду, и ее капли, как и листья дерева, падали вниз на камень, оказавшийся лингамом Шивы. Так, сам того не подозревая, охотник совершил все необходимое для почитания Шивы в великую ночь: пост, ночное бдение, осыпание лингама листьями дерева и окропление водой. За это Шива взял охотника в свою обитель и даровал ему духовное освобождение.

Однако далеко не все паломники знакомы с таким объяснением ритуальных действий в праздничную ночь Шивы. Некоторые искренне считают, что они празднуют бракосочетание Шивы и Парвати или даже день рождения Шивы. Не все прибывшие на праздник придерживаются поста и совершают другие предписанные ритуальные процедуры [5, рp. 183-184].

Особенности паломничества, как и другие характеристики ритуальных практик в Пашупатинтахе, свидетельствуют, что индуизм здесь существует в двух, казалось бы, несовместимых, но на деле мирно сосуществующих вариантах, практически не изученных в отечественном востоковедении. Первый представлен высокой жреческой традицией, фактически паниндуистской, предписывающей ритуальную чистоту и безусловное вегетарианство, а второй – местной неварской разновидностью с элементами архаики, допускающей кровавые жертвоприношения и алкогольные возлияния.

Фото автора

Библиография

- 1. Кнорозов Ю.В. Формальное описание протоиндийских изображений. Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. II. Proto indica. 1972. М., 1972. С. 178-245.

- 2. Edwin Bryant. The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Migration Debate. Oxford University Press. 2003. 387 p.

- 3. Лелюхин Д.Н. Возникновение царства Личчхавов в Непале по данным эпиграфики и «Гопалараджавамшавали». Индия – Тибет: текст и вокруг текста. Рериховские чтения 2002 (юбилейные) в Институте востоковедения РАН. СПб. 2004. С. 142-168.

- 4. Hutt M. A Guide to the Art and Architecture of the Katmandu Valley. Gartmore: Kiscadale Publication. 1994. 240 p.

- 5. Michaels A. Siva in Trouble. Festivals and Rituals at the Paúupatinâtha Temple of Deopatan. Oxford University Press. 2008. 285 p.

- 6. Лысенко В.Г. Аскетизм в Индии: его принципы и основные формы. Индийская философия. Энциклопедия. М., Вост. лит. 2009. С. 107-114.

- 7. Majupuria T.C., Majupuria R.K. Sadhus and Saints of Nepal and India. Saharanpur – Kathmandu: Scholars Publishing House-Balkhu, Kumari Club, 2011. 376 p.

- 8. Chakravarti M. The Concept of Rudra-Њiva through The Ages. Delhi: Motilal Banarsidass. 1994. 219 p.

- 9. Anderson M.M. The Festivals of Nepal. New Delhi: Rupa Publication. 2010. 288 p.