- Код статьи

- S086960630007215-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007215-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 54-65

- Аннотация

Одной из характерных особенностей андроновской (федоровской) обрядности является трупосожжение, широко практиковавшееся в ряде крупных регионов распространения культуры. Как правило, исследователи связывают кремацию с культом огня и солнца, с представлениями об очищающей и возрождающей силе погребального костра. Вместе с тем труднообъяснимым остается разрыв между местом кремации и самим захоронением, которые всегда расположены в разных пунктах. Предполагается, что обряд трупосожжения являлся подготовительным этапом и был призван уменьшить массу тела взрослого человека до весовых показателей ребенка. Дети обычно не кремировались и, очевидно, служили своего рода эталоном, необходимым для достижения страны мертвых и последующего возрождения. На это обстоятельство может указывать скорченная поза погребенного при обряде ингумации, имитирующая положение эмбриона, готового к рождению в новой реальности.

- Ключевые слова

- погребальный обряд, кремация, федоровская культура, огонь, эмбрион, ритуал, семантика

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 804

Федоровская культура является крупнейшим этнокультурным образованием степной бронзы Восточной Евразии. Она входит в огромную андроновскую культурно-историческую общность, занимающую территорию от Южного Урала на западе до Енисея на востоке, от тайги на севере до Средней Азии на юге. Основой общности являются две базовые культуры – алакульская и федоровская. В контактных зонах формируются так называемые синкретические памятники, несущие признаки обеих культур.

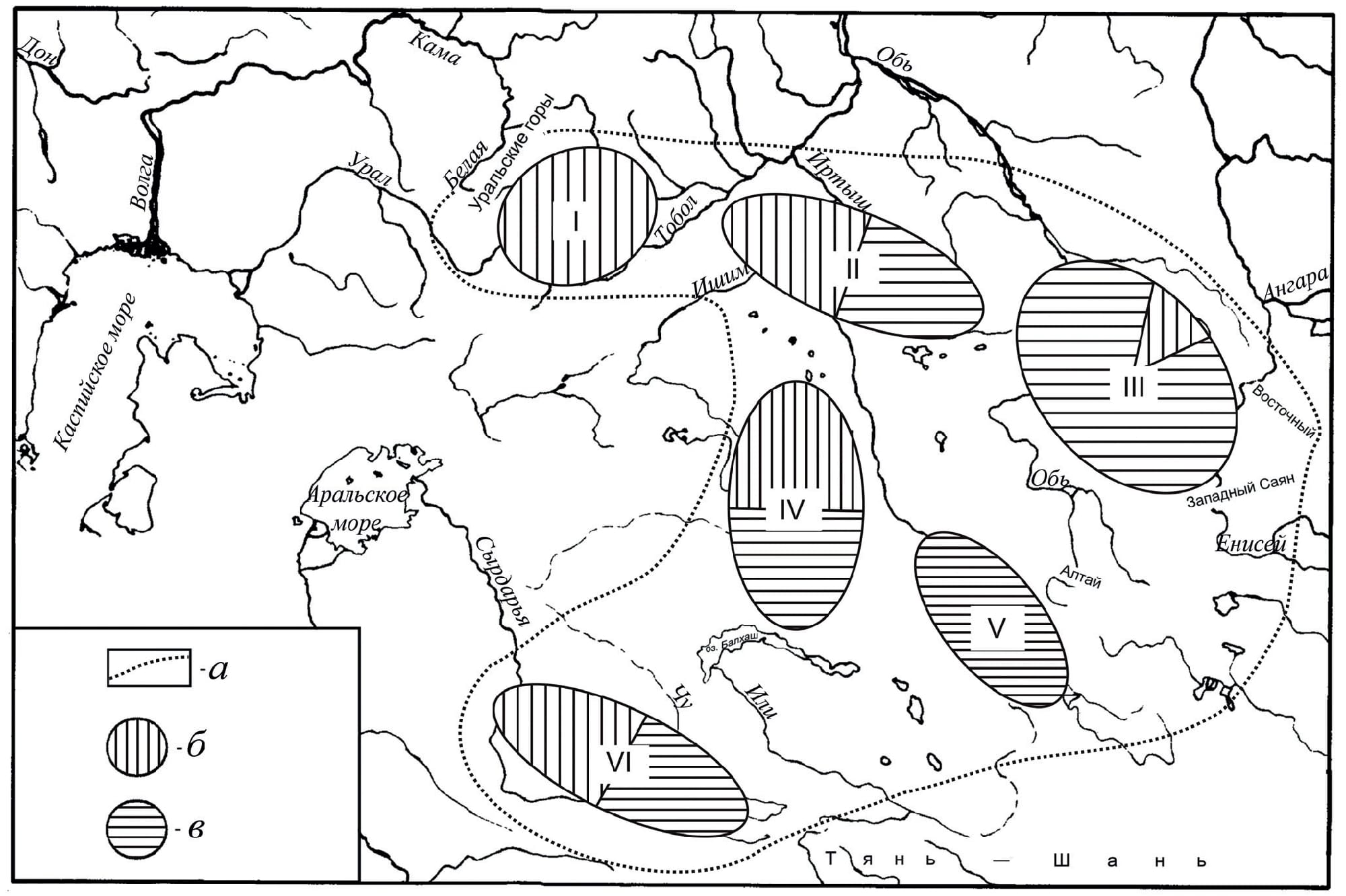

Характерной особенностью федоровской культуры является кремация, особенно широко распространенная в Южном Зауралье, Северном и Центральном Казахстане, а также в некоторых районах Западной Сибири (рис. 1). Умершего сжигали на стороне, видимо, в специально отведенном для этого ритуала месте – крематории. По истечении термического процесса, кремированные останки собирали и захоранивали в погребальной камере вместе с сопроводительным инвентарем, обычно не имеющим следов воздействия огня.

Все федоровские погребения с трупосожжениями довольно стандартны. В погребальную камеру, устроенную в виде каменного ящика (рис. 2, 3), цисты (рис. 4, 5), сруба или просто грунтовой ямы, помещали остатки кремации. Они обычно фиксируются как округлые в плане линзы из кальцинированных костей, расположенные в головной западной или центральной части могилы.

Какую цель преследовала кремация? Ответ на этот вопрос очень важен, так как в целом ряде крупных регионов трупосожжение является одним из основных, если не главных, культуроопределяющих признаков федоровской погребальной обрядности, которую часто связывают с культом огня и солнца. Спектр мнений исследователей по этой проблематике достаточно велик: от утилитарных до эсхатологических.

Так, по мнению К.В. Сальникова, когда человек умирал, огонь кремационного костра выступал лучшим охранительным средством. Вместе с тем сожжение умершего предполагало сопричастность через огонь самому солнцу, которое мыслилось источником жизни. Но и при ингумации культ огня и солнца нередко выступал очень ярко. В могиле умершего могли сопровождать символы огня (охра, красная краска) или следы воздействия огня (угли, зола), которые символизировали солнце (Сальников, 1951. С. 143, 144).

Рис. 1. Соотношение кремаций и ингумаций в ареале распространения федоровской культуры по регионам: I – Южное Зауралье; II – Северный Казахстан и Среднее Притоболье; III – Западная Сибирь; IV – Центральный Казахстан; V – Восточный Казахстан; VI – Южный Казахстан. Условные обозначения: а – ареал федоровской культуры; б – кремация; в – ингумация. Fig. 1. The ratio of cremations and inhumations in the area of the Fedorovo culture by regions: I – the Southern TransUrals; II – Northern Kazakhstan and the Middle Tobol region; III – West Siberia; IV – Central Kazakhstan; V – East Kazakhstan; VI – Southern Kazakhstan

Согласуется с предыдущей точкой зрения позиция К.А. Акишева, неоднократно обращавшего внимание на вопросы духовной культуры населения степной бронзы. Им отмечается высокая роль культа огня и солнца в жизни андроновского общества. Сожжение умершего являлось ритуалом, связанным с мифологическими представлениями об огне как высшем начале Вселенной. Кремация облагораживала усопшего, огонь как высшее эсхатологическое начало очищал тело от грехов, переводил в бестелесное состояние, в мир духов. Обряд кремации выполнял также охранительные функции. Присутствие в ряде захоронений красной краски символизировало по представлениям древних людей огонь и солнце. Смерть рассматривалась как переход или возрождение человека в новом состоянии, и сожжение, таким образом, обеспечивало возрождение и существование умершего в новом качестве (Акишев, Байпаков, 1979. С. 53, 54).

Исследование обрядовой стороны погребений с кремацией позволило М.Д. Хлобыстиной предположить, что у некоторых андроновских племен, широко практиковавших этот обряд, могли быть распространены анимистические представления о существовании души как материальной субстанции, сохраняющейся или возрождающейся после сожжения тела. В других регионах, где у андроновского населения господствовал обряд трупоположения, кремация не была рядовым явлением и применялась к людям, занимающим высокое общественное положение в своей среде (Хлобыстина, 1976. С. 54–56).

Рис. 2. Могильник федоровской культуры Бесоба. Курган 4 после расчистки. Эпоха бронзы. Центральный Казахстан. Fig. 2. The Fedorovo burial ground of Besoba. Barrow 4 after clearing. The Bronze Age. Central Kazakhstan

М.Ф. Косарев полагал, что появление трупосожжений связано с возникновением веры в светлую возрождающуюся душу. Обряд кремации трупа призван был отделить темную субстанцию от светлой стороны души, которая поднималась вверх, вместе со светлым дымом, тогда как темная вместе с углями оставалась внизу (Косарев, 1991. С. 162).

А.М. Мандельштам, сопоставляя материалы погребений с данными древнеиндийских письменных источников Ригведы и Атхарваведы, отмечал, что в текстах отсутствуют свидетельства о какой-либо связи трупосожжения с необходимостью освобождения нематериальной души. Нет в ритуале и указаний на страх перед умершим в качестве побудительного мотива кремации. Посмертная судьба человека мыслилась как переход на небо к предкам и богам в чисто материальном аспекте, где огонь не только поднимает умершего на небо, но и возрождает его там. Таким образом, в основе обряда трупосожжения лежит культ огня как жизненного начала, а также наличие представлений о материальном характере существования человека после смерти (Мандельштам, 1968. С. 101, 103, 105).

На разграничение функций огненных ритуалов в погребальном обряде указывает Е.Е. Кузьмина. Она считает, что хотя пепел в могилах с трупоположением, угли и зола в насыпи, сожжение площадки над перекрытием и собственно трупосожжение в могильниках – все это единое проявление культа огня, но это остатки совершенно различных обрядовых действий, совершавшихся в разное время и по различным причинам. Зола с трупоположением – это, вероятно, останки сожженного животного, принесенного в жертву богу, сожженное деревянное перекрытие или обгоревшая надмогильная площадка – следы очистительных костров, наконец, кремация самого человека как таковая (Кузьмина, 1986. С. 88).

Рис. 3. Могильник Бесоба. Курган 4. Каменный погребальный ящик. Fig. 3. The burial ground of Besoba. Mound 4. Stone funeral cyst

Согласно концепции Л.С. Клейна, процесс сжигания, в том числе и человеческих останков, есть не что иное, как “кормление” Агни, указывающее на достаточную новизну этого обряда в индоарийском фольклоре. Предполагается непосредственная связь между сожжением трупа и культом огня как высшего чистого жизнетворного начала. Умершему воздают последние почести через “посвящение” его огню, передавая тем самым последнего в светлый мир. При этом умерший сохраняет свои индивидуальные характеристики и продолжает существовать (Клейн, 2010. С. 248). Как считает Э.Р. Усманова, обращает на себя внимание ведийское божество священного огня – Агни, являвшееся посредником между миром людей и богов. Именно он дымом своего костра доставляет на небо, в обитель богов, жертвенную пищу, т.е. выступает своего рода небесной лестницей, ритуальным “подъемником”, благодаря которому жертва, принесенная богам, попадает по назначению. Он же сообщает и волю богов – принята жертва или нет. Видимо, в выборе кремации как способа обращения с телом умершего была задействована идея понимания “жизни после смерти”. С этих позиций огонь выступал как очищающая и возрождающая стихия, где дым погребального костра уносил умершего в страну предков (Усманова, 2013. С. 288).

Судя по размерам, могилы с кремацией ничем не отличались от погребений с трупоположениями, что может свидетельствовать о появлении этого обряда в федоровской среде сравнительно поздно и предполагает “волнообразное” расселение андроновских племен, чему как будто не противоречат и радиоуглеродные датировки (Молодин и др., 2014. С. 145, 149). При продолжительном бытовании обряда кремации или близкой по содержанию традиции “емкость”, как правило, стремится соответствовать “содержимому”. Примером являются хорошо известные в Европе поля погребальных урн с кремацией или оссуарии Средней Азии, в которых погребались очищенные от мягких тканей кости умерших (рис. 6, 7). Хорошей иллюстрацией является избирательный подход к сооружению самих погребальных камер, где для взрослых устраивали крупные могилы, а для детей – значительно меньших размеров.

Рис. 4. Могильник федоровской культуры Дарьинский. Кольцевая каменная ограда 1. Эпоха бронзы. Центральный Казахстан. Fig. 4. The Daria burial ground of the Fedorovo culture. Ring-shaped stone fence 1. The Bronze Age. Central Kazakhstan

Предполагается, что остатки кремации могли помещаться в специально изготовленную для этих целей куклу (Грязнов, 1970. С. 70; Устюжанин, 2002. С. 78), что пока не подтверждается археологической практикой, однако единично фиксируются сосуды с пережженными косточками и пеплом, поставленные в погребения (Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 90, 109; Усманова, Варфоломеев, 1998. С. 47), что близко к ритуалу ведических ариев (Мандельштам, 1968. С. 104, 105). Расположение кремированных останков кучкой на дне погребальной камеры как будто свидетельствует об их высыпании из емкости, в которую они были ранее собраны, на что указывает и наличие останков кремации, зафиксированных в перевернутом сосуде (Карабаспакова, 2011. С. 69). Вряд ли для сбора кремированных костей, по сути углей, использовались тканевые мешочки (Усманова, 2005. С. 86), так как риск прожжения или даже возгорания полотна был достаточно велик. Доказательством служат находки в некоторых захоронениях с трупосожжением углей, горелого дерева, а также наличие прокалов, свидетельствующих, что в ряде случаев остатки кремации могли помещаться в погребение, когда процесс горения еще не был полностью завершен (Матющенко, Синицына, 1988. С. 65).

В то же время все исследователи однозначно отмечают, что кремацию, как правило, не проводили на месте самого захоронения, откуда, следуя логике, умерший должен был с дымом погребального костра отправляться на небо. Трупосожжение совершалось в другом, специально подготовленном для этого ритуала месте, а в могилу помещались только остатки кремированного тела в виде небольшой кучки кальцинированных костей.

Рис. 5. Могильник Дарьинский. Ограда 1. Погребальная камера в виде цисты. Fig. 5. The Daria burial ground. Fence 1. The cyst-shaped funeral chamber

Несколько местонахождений таких крематориев выявлено на территории некрополей бронзового века. Так, в могильнике Ростовка (Западная Сибирь) крематорий представлял собой пятно четырехугольной в плане формы размерами 3.0 × 1.2 м, заполненное сильно обожженной глиной с мелкими фрагментами пережженных костей. По периметру объекта отмечена полоса ярко-красной обожженной глины (Матющенко, Синицына, 1988. С. 50, 51, 65), свидетельствующая об искусственном ограничении сакрального пространства для кремации.

Место для кремации было исследовано в одном из курганов могильника Смолино (Южное Зауралье). Оно представляло собой конструкцию подовальной в плане формы с дерново-глинистой обмазкой стен, заполненную мощным прокалом и золой. Размеры составляли 5.0 × 2.5 м (Григорьев, Мосин, 2000. С. 324).

На площади Еловского II могильника (Западная Сибирь) крематорий зафиксирован в виде участка прокаленной земли размерами 2.35 × 1.80 м. Толща прокала насыщена углями и мелкими фрагментами пережженных костей (Матющенко, 2004. С. 340).

Примечательно нахождение на могильнике Бустон VI (Средняя Азия) “ящика” для кремации в виде крупного полуназемного прямоугольного сооружения, возведенного из сырцовых кирпичей. Появление подобных культовых построек, как и самого обряда кремации, связывается с проникновением степного федоровского населения на территорию Северной Бактрии (Аванесова, 2013. С. 19, 21).

Очевидно, наблюдается явное несоответствие между устройством кремационного костра в одном месте и совершением самого погребального обряда в другом. Такое противоречие действительно трудно поддается объяснению, если только не предположить, что основополагающей целью кремации было стремление к максимальному уменьшению массы тела умершего человека, необходимой для прохождения длительного и сложного пути в царство мертвых. Вероятно, возникает новый мировоззренческий догмат, согласно которому уменьшение веса существенно облегчает такое путешествие, помогает преодолевать различные преграды и испытания, но в то же время не разрушает сущность человека, на что могут указывать эпизодически фиксируемые антропоморфные выкладки из обожженных костей (Ковыршина, 2014. С. 187–190; Усманова, 2005. С. 87). Показательно в этом плане практически полное отсутствие в могильниках детских кремаций, свидетельствующих о том, что тело ребенка являлось своеобразным эталоном и отвечало предъявляемым стандартам, которые считались необходимыми и достаточными для достижения посмертного мира. Единичные детские сожжения, возможно, указывают на врожденные патологии больных и умерших детей, где кремация была призвана исправить, “переформатировать” природные отклонения от естественных норм, предоставляя дополнительную возможность для перерождения в полноценного члена социума.

Рис. 6. Некрополь Тектурмас, VII–VIII вв. Крышка оссуария. Южный Казахстан (по: Байпаков, Капекова, Воякин, Марьяшев, 2011). Fig. 6. The necropolis of Tekturmas, the 7th–8th centuries. The cover of an ossuary. Southern Kazakhstan (after: Baipakov, Kapekova, Voyakin, Maryashev, 2011)

В древнеиндийском обществе кремации не подлежали священнослужители и дети, умершие до возраста посвящения. Не сжигались женщины, умершие во время беременности, а также девочки (Пандей, 1990. С. 193). По законам Ману, дитя, которое умерло раньше двух лет от роду, не должно быть сжигаемо на огне (Махабхарата, 1976. С. 68, 69). В современной Индии кремации не подлежат аскеты, дети и беременные женщины (Усманова, 2005. С. 84), по сути, и не родившиеся дети.

Знак равенства между детьми, священнослужителями и аскетами, которые в отличие от обычных людей посвятили себя служению богу или выбрали путь ежедневных духовных практик и фактически достигли уровня святости, сопоставимого с новым перерождением, служит дополнительным аргументом. Таким образом, избирательность кремации может быть интерпретирована как оптимальный способ для достижения “детского формата” в специфике погребальной обрядности взрослого населения.

С этих позиций андроновская традиция придания телам умерших позы эмбриона, то есть ребенка, подготовленного к новому рождению, становится вполне очевидной. Данный ритуал отмечается и в период финальной бронзы, когда скорченность тела еще более возрастает, вплотную приблизившись к позе “эмбрион”. В соответствии с формируемыми параметрами тела уменьшаются и погребальные камеры.

Рис. 7. Некрополь Тектурмас, VII–VIII вв. Зороастрийский оссуарий с останками умершего (по: Байпаков, Капекова, Воякин, Марьяшев, 2011). Fig. 7. The necropolis of Tekturmas, the 7th–8th centuries. A Zoroastrian ossuary with the remains of a diseased (after: Baipakov, Kapekova, Voyakin, Maryashev, 2011)

Внезапное появление и широкое распространение, казалось бы, ничем не обусловленного обряда кремации стало своеобразным ответом на привнесенное извне или вызревшее в недрах самого общества так называемое истинное вероучение, согласно которому тело умершего человека при погребении не только должно было изображать неродившегося ребенка, но и соответствовать другим, в частности весовым, показателям (материальной душе или телу зародыша?). Например, вес сожженных костей в захоронениях могильника Лисаковский I (Северный Казахстан) зафиксирован в пределах 200–500 г, хотя встречаются отдельные погребения, где отмечается всего несколько кремированных косточек (Усманова, 2005. С. 86). Ритуал кремации был направлен на решение этой теологической задачи. Был найден оригинальный выход – в погребальном обряде появился подготовительный этап, по которому умершего, уложенного в позе эмбриона, сжигали, после чего остатки кремации помещали в могилу, т.е. доводили параметры взрослого человека до параметров ребенка. На семантику кремации именно в такой интерпретации указывают уже упоминавшиеся антропоморфные выкладки из обгоревших костей, которым придавалась скорченная поза умершего человека, характерная для ингумации. Иными словами, жизненный круг замыкался, человек, появившись на свет ребенком, уходил в другой мир эмбрионом, готовым к возрождению в новом теле.

Не противоречит этому и своеобразная “детская” ограниченность погребального инвентаря федоровцев, состоящего в основном из фиксированного количества керамических сосудов. Иными словами, в последний путь умерший отправлялся без всяких излишеств, что способствовало благополучному достижению иного мира. У федоровцев главным было перемещение в тот мир самого умершего человека, где его уже ожидало все необходимое для жизни в стране предков. Напротив, в петровской и алакульской традиции сопровождающий инвентарь считался неотъемлемой структурной составляющей погребального обряда.

Иногда отмечаются биритуальные комплексы, совмещающие обряд кремации и ингумации в одной погребальной камере или в двойном захоронении, объединенном общей оградой или курганом (Хлобыстина, 1988). Сочетание этих ритуалов в погребальной практике можно рассматривать как симбиоз “нового” и “старого”, свидетельствующий о привнесении определенных новаций в устоявшиеся традиции.

В этом смысле показателен наглядный, но несколько отвлеченный пример из средневекового периода, где под одной курганной насыпью могут быть устроены два единовременных захоронения, одно из которых совершено по языческому обряду, а другое – по мусульманским канонам (могильник Нураталды II, курган 1, Центральный Казахстан) (Ломан и др., 2017. С. 217, 218).

Погребальный огонь кардинально очищал тело человека от органических тканей, процессов разложения и тем самым формировал соответствующую массу в виде остатков кремации, т.е. ребенка, который, по представлениям древних, в новом качестве благополучно достигал страны мертвых. Определенные аналогии усматриваются в погребальной практике зороастрийцев, где одним из важнейших условий было предварительное очищение тела умершего от мягких тканей, следовательно, облегчение общей массы тела, от которой оставались только “чистые” кости. Огонь в религии зороастризма стал одной из священных стихий, несовместимой с мертвым телом, что могло в дальнейшем трансформироваться в обряд выставления трупа, мясо которого поедали специально обученные собаки или птицы, не трогающие сами кости. Есть предположение, что обряд “кремация на стороне” был еще более усложнен, и, прежде чем приступать непосредственно к трупосожжению, мягкие ткани предварительно отделяли от костей умершего (Михайлов, 2001. С. 140; Усманова, 2005. С. 86). Не исключено, что следующим шагом в традиции федоровской культуры стало появление поверхностных погребальных сооружений, изредка представленных наземными цистами или каменными ящиками, особенно широко распространенными в более поздний период, например в бегазы-дандыбаевской культуре, где отмечаются и вторичные захоронения.

Таким образом, согласно мировоззренческим представлениям, распространенным среди значительной части федоровского населения, сформировалась устойчивая погребальная традиция, при которой телу умершего не только придавалась поза младенца, но и обеспечивалось соответствие с весовыми показателями эмбриона. Предварительная кремация стала обязательным условием, гарантирующим умершему благополучное достижение страны предков и последующее возрождение в новой реальности. Видимо, наряду с трудоемким процессом сожжения трупа существовали и альтернативные методы, имитирующие или символизирующие данный способ обращения с умершим. Символическим предметным выражением кремации могло стать, например, добавление в погребения угольков, охры, устройство различных локальных кострищ. В частности, в ряде случаев золистая подсыпка была зафиксирована под парой колесничных коней в раннеандроновских погребениях, символично уносящих умершего в загробный мир (Кукушкин, 2006. С. 50; 2007. С. 41). Золистый слой подчеркивает именно небесное направление последнего пути в страну мертвых, где по представлениям древних находилось царство Ямы (Йимы) (Пандей, 1990. С. 190, 191).

В алакульской культуре кремация встречается довольно редко и, очевидно, связана с захоронениями лиц с особым социальным статусом, например жрецов. Так, в могильнике Лисаковский I было исследовано алакульское захоронение с трупосожжением (южная группа, подгруппа 3а, ограда Б, погребение 2). В ограде выявлена крупная погребальная камера 2, ориентированная с С на Ю. В северной части отмечена овальная линза кальцинированных костей. В южной половине было установлено 14 сосудов. В центре зафиксирован накосник алакульского типа, состоящий из двух низок бронзовых бус, бронзовых обоймочек, клыков хищников и двух листовидных подвесок. Рядом отмечены накладная пластина трапециевидной формы и две полусферические бляшки (Усманова, 2005. С. 36. Рис. 19, 7).

Нестандартная ориентировка погребальной камеры, кремация как способ обращения с умершим, редко встречаемая в алакульской среде, избыточное количество керамической посуды, наличие накосника однозначно указывают на особый статус, очевидно, женщины, занимавшей неординарное положение в культовой сфере общества. Вероятно, алакульские кремации отражают не только определенные контакты, но и более общую тенденцию, в основе которой лежит поглощение “алакульского мировоззрения” глобальной “федоровской идеологией”.

Библиография

- 1. Аванесова Н.А. Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. Самарканд: МИЦАИ, 2013. 640 с.

- 2. Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана. Алма-Ата: АН КазССР, 1979. 160 с.

- 3. Байпаков К.М., Капекова Г.А., Воякин Д.А., Марьяшев А.Н. Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области. Тараз, 2011. 620 с.

- 4. Григорьев С.А., Мосин В.С. Древняя история Южного Зауралья. Т. 1. Каменный век. Эпоха бронзы. Челябинск: ЮУрГУ, 2000. 531 с.

- 5. Грязнов М.П. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // КСИА. 1970. Вып. 122. С. 37–43.

- 6. Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж.К. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки (по материалам Северной Бетпак-Далы). Алма-Ата: Гылым, 1992. 247 с.

- 7. Карабаспакова К.М. Жетысу и Южный Казахстан в эпоху бронзы. Алматы, 2011. 220 с.

- 8. Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев. СПб.: Евразия, 2010. 496 с.

- 9. Ковыршина Ю.Н. Изучение андроновских (федоровских) кремаций на могильнике Тартас-1 (некоторые методические аспекты) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XX. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2014. С. 187–190.

- 10. Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири. М.: Наука, 1991. 301 с.

- 11. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе: Илим, 1986. 134 с.

- 12. Кукушкин И.А. Могильник Аяпберген – раннеандроновский памятник Центрального Казахстана // Изучение памятников археологии Павлодарского Прииртышья. Вып. 2. Павлодар, 2006. С. 50–69.

- 13. Кукушкин И.А. Археологические исследования могильника Ащису. Курган 1 // Историко-культурное наследие Сарыарки: сб. науч. ст. Караганда, 2007. С. 40–63.

- 14. Ломан В.Г., Дмитриев Е.А., Кукушкин И.А., Кукушкин А.И. Золотоордынские погребения могильника Нураталды-2 // Археологическое наследие Центрального Казахстана: изучение и сохранение. Сб. науч. ст., посвящ. 70-летию организации Центрально-Казахстанской археологической экспедиции Академии наук Казахстана / Отв. ред. А.З. Бейсенов, В.Г. Ломан. Т.2. Алматы: Научно-исследовательский центр истории и археологии “Бегазы-Тасмола”, 2017. C. 209–218.

- 15. Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // Труды Таджикской археологической экспедиции. Т. 6. Л.: Наука, 1968. (МИА, 145). 184 с.

- 16. Матющенко В.И., Синицына Г.В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. Томск: Изд-во ТГУ, 1988. 136 с.

- 17. Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. Ч. 2: Еловский II могильник. Доирменские комплексы. Омск: ОмГУ, 2004. 468 с.

- 18. Махабхарата. Книга пятая. Удьйогапарва, или Книга о старании. Л.: Наука, 1976. 592 с.

- 19. Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири (эпоха бронзы). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 363 с.

- 20. Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестник Новосибирского ГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 136–160.

- 21. Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М.: Высшая школа, 1990. 319 с.

- 22. Сальников К.В. Бронзовый век Южного Зауралья // Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1951 (МИА, № 21). С. 94–151.

- 23. Усманова Э.Р., Варфоломеев В.В. Уйтас-Айдос – могильник эпохи бронзы // Вопросы археологии Казахстана. Вып. 2. Алматы; М.: Гылым, 1998. С. 46–60.

- 24. Усманова Э.Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. Караганда; Лисаковск: TengriLtd, 2005. 232 с.

- 25. Усманова Э.Р. Культура андроновской общности евразийской степи // Памятники Лисаковской округи: археологические сюжеты / Отв. ред. Э.Р. Усманова. Караганда; Лисаковск: TengriLtd, 2013. С. 282–289.

- 26. Устюжанин Д.В. К вопросу о кремациях в алакульско-федоровском погребальном обряде // Вестник общества исследований древности. Вып. 1. Челябинск, 2002. С. 77–81.

- 27. Хлобыстина М.Д. К вопросу о “биритуальных” обрядах в андроновских могильниках // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. Кемерово: Кемеровский ун-т, 1976. С. 8–15.

- 28. Хлобыстина М.Д. Биритуальные погребения Евразийской степи в бронзовом веке // КСИА. 1988. Вып. 193. С. 20–27.