- Код статьи

- S086960630007218-8-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007218-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 86-101

- Аннотация

В статье публикуются первые результаты исследований грунтовых погребений по обряду кремации, обнаруженных в межкурганном пространстве курганного могильника Кременье. Все десять открытых к настоящему времени кремаций обладают как сходными, так и весьма отличными деталями устройства; в одном погребении открыта кольцевая канавка под скоплением костей. Инвентарь погребений позволяет отнести кремации к середине XII в., об этом же свидетельствуют отсутствие следов кремации под одним из исследованных курганов второй четверти XII в. и наличие кремации в его рве. Полученные результаты исследований с равной степенью вероятности позволяют интерпретировать могильник и как результат биритуальности в “вятичской” среде, и как свидетельство сохранения в домонгольское время автохтонного населения.

- Ключевые слова

- грунтовые погребения с кремацией, древнерусские курганы, летописные вятичи

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 1062

Исследования памятника, которому посвящена настоящая публикация, были начаты совсем недавно, но результат этих работ оказался столь неожиданным, что заслуживает скорейшей публикации. Речь пойдет о грунтовых погребениях-кремациях, открытых в межкурганном пространстве “вятичского” могильника Кременье в Ступинском р-не Московской обл.

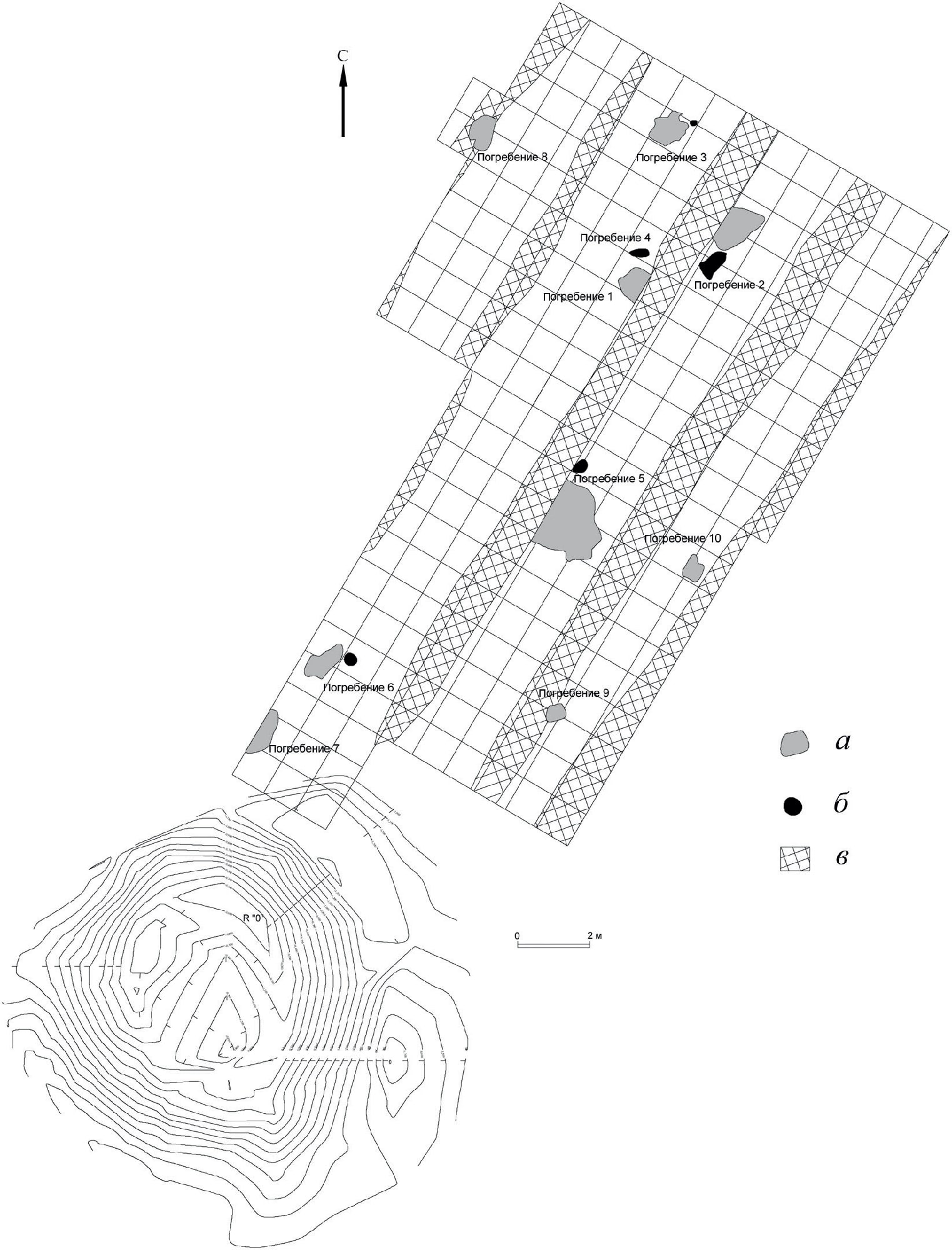

Курганный могильник Кременье в археологической литературе известен давно, после раскопок шести курганов из группы В.А. Городцовым летом 1927 г. (Городцов, 1928. С. 20–22). Материалы раскопок, помимо публикации В.А. Городцова, приведены также в первой, еще студенческой, публикации Б.А. Рыбакова (Рыбаков, 1928). Курганы исследовались “колодцами” 3 × 3 м, причем уже к началу работ могильник подвергался разорению “местными крестьянами-кладоискателями и пионерами” (Городцов, 1928. С. 20). После раскопок В.А. Городцова могильник продолжали грабить, и составивший на него паспорт Р.Л. Розенфельдт застал только квадратные ямы – колодцы (рис. 1, А) в центре каждого из курганов (Розенфельдт, 1976; АКР. С. 181, 182). В экспозиции Ступинского историко-художественного музея представлена группа “вятичских” украшений – гривен, браслетов, височных колец, сданных в музей в послевоенное время краеведами. В 1989 г. курганная группа и расположенное рядом селище обследовались ступинским археологом Т.И. Степановой (1989). Дополнительный урон могильнику нанесли пожары 2010 г. Не страшные памятнику сами по себе, они спровоцировали заезд на могильник тяжелой техники для выпилки и вывоза леса, а в 2013 г. курганы и межкурганное пространство покрылись рядами грядок с высаженными в них соснами. Глубокая вспашка под посадки сосен довершила разрушение культурного слоя памятника. Первым, кто обратил внимание на эту распашку, был главный хранитель Ступинского краеведческого музея Э.Э. Фомченко, имевший опыт работы на могильнике с кремациями Соколова Пустынь, аналогичным образом потревоженном противопожарной распашкой (Потемкина и др., 2013; Сыроватко, Потемкина и др., 2015). В 2013 г. нами совместно с сотрудниками Ступинского краеведческого музея проведено обследование могильника Кременье, в результате которого были зафиксированы разрушения его межкурганного пространства вспашкой грунта под посадки. Однако результат осмотра вверг в недоумение: в плужных отвалах обнаружены скопления кремированных костей и древнерусский вещевой материал – украшения, детали костюма, оружие, а также круговая керамика домонгольского времени (Сыроватко, Фомченко, 2015). Часть вещей несла на себе явные признаки пребывания в огне, и нами было принято решение начать раскопки на месте скоплений кальцинированных костей. Материалы из раскопа 2015 г. и сборы с отвалов распашки опубликованы (Сыроватко, Фомченко, 2015; Сыроватко, Клещенко, 2017). В настоящей работе публикуется первая серия из 10 погребений1, исследованных в 2015–2017 гг. на площади 210 м2, хотя примерно четвертая часть раскопа приходится на грядки сосен (рис. 2).

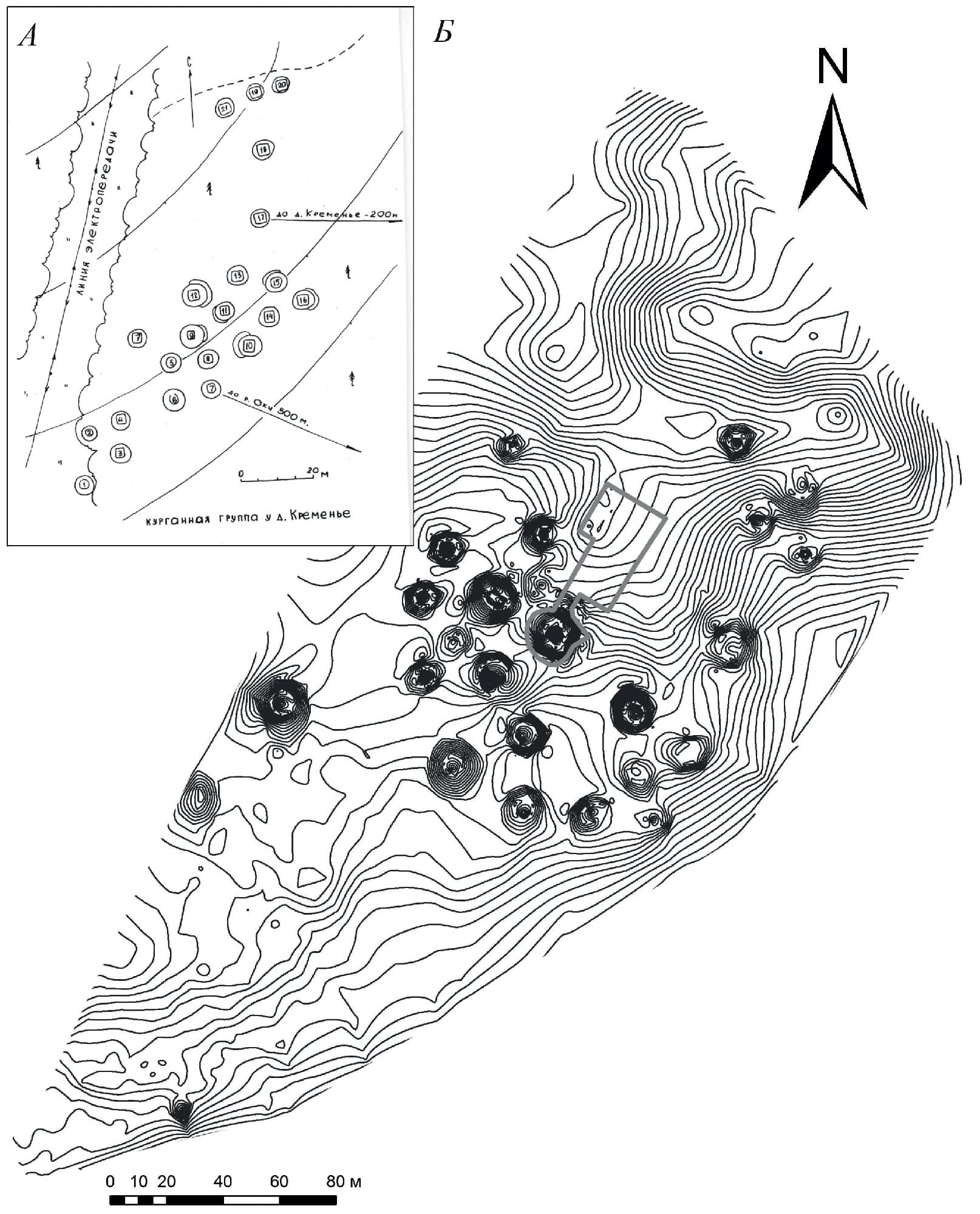

Рис. 1. План могильника Кременье: А – план Р.Л. Розенфельдта 1976 г., Б – топосъемка 2016 г. с контурами раскопов. Fig. 1. The plan of the Kremenye cemetery: A – 1976 plan by R.L. Rozenfeldt, Б – 2016 mapping survey with the excavation contours

Рис. 2. Сводный план раскопов. Условные обозначения: а – скопления костей, б – ямки с темным заполнением возле скоплений, в – перекопы сосновых грядок. Fig. 2. The master plan of the excavations

Рис. 3. Погребение 1: А – пятно заполнения погребения 1 (“уровень расчистки 6”) на краю плужной борозды; Б – сосуд и инвентарь погребения 1. Здесь и на рис. 4–7 в подписях к находкам указаны полевые номера. Fig. 3. Burial 1

Погребение 1 было открыто в 2015 г. при зачистке стенки грядки и частично опубликовано (Сыроватко, Клещенко, 2017). При зачистке стенки грядки тогда были найдены капли цветного металла и три обгоревшие до белого состояния сердоликовые бипирамидальные бусины (рис. 3, Б, № 15, 19/2015).

Погребение представляло собой ямку с темноокрашенным заполнением (рис. 3, А), но, по нашим наблюдениям, кости и углистый песок не всегда совпадали, и истинные размеры ямки не определяются по темному заполнению. Максимальные размеры объекта, включавшего в себя как темное заполнение, так и не окрашенные углем кости в песке, составляли ок. 74 × 89 см, глубина от материка – ок. 27 см.

В верхних и средних уровнях погребения найдены части кругового белоглиняного древнерусского горшка (рис. 3, Б). Сосуд имел вторичный прокал, ошлакован в придонной части, нескольких фрагментов недоставало, и две крупных части из-за деформации в огне не удалось склеить – сосуд был, вероятно, раздавлен и деформирован на месте сожжения. По ростиславльским аналогиям горшок можно датировать сер. XII в.2

По количеству индивидуальных находок погребение 1 оказалось самым “богатым”. Оно содержало ок. 70 находок, но подавляющее их большинство – бесформенные капли цветного металла, в основном из низкотемпературных сплавов (хотя встречаются и сплавы на основе меди), часть их имеет размер ок. 1 мм в поперечнике и менее. Поскольку часть выплесков имела неправильно-шарообразную форму, это может быть косвенным свидетельством попадания на расплавленный металл воды, скорее всего, в результате тушения погребального костра.

Помимо сосуда для датировки как погребения, так и всего могильника важное значение имеют находки бус. Всего обнаружено четыре бипирамидальные сердоликовые бусины (три целые и один фрагмент), обожженные до белого цвета. Эти находки также указывают на XII в. как на наиболее вероятную дату погребения, обжиг их произошел, вероятнее всего, в погребальном костре. В этой связи нельзя не вспомнить, что обгорелые сердоликовые бусы уже были найдены в Кременье ранее. Б.А. Рыбаков специально отметил четыре обгоревшие сердоликовые бусины в составе ожерелья на костяке из кургана К2 по его нумерации (Рыбаков, 1928. С. 5). При этом особое внимание было уделено прослеженным остаткам скрепления ожерелья и волос на черепе, сохранность которых полностью исключала даже частичную кремацию в курганном захоронении. Б.А. Рыбаков приходит к выводу, что бусы носились в составе ожерелья уже обгорелыми. После обнаружения таких же бус в кремации становится понятным, откуда они взялись в кургане: уместно предположить их вторичное использование, после кремации.

Помимо сердоликовых бус в оплавленном состоянии в погребении найдено несколько слитков стекла от оплавленных до неузнаваемости бусин, а также сильно поврежденные, но определимые стеклянные бусы3: двухслойная с металлической прокладкой (?) желтого покровного (?) стекла (рис. 3, Б, № 12), доверительный интервал бытования которой сер. XI – сер. XII в.; сильно оплавленная “зонная” бусина (рис. 3, Б, № 50), желтого прозрачного (?) стекла, которую можно датировать XII – первой третью XIII в.; желтая двухчастная пронизь-“лимонка”, вероятно, самая ранняя из находок на памятнике (рис. 3, Б, № 51): ее дата укладывается в интервал второй пол. Х – первой пол. XI в. Отметим также, что все перечисленные бусы в качестве пережитков в единичных случаях встречаются и в более поздних комплексах. Судя по “младшей” находке из стекла, XII в. в качестве даты наиболее вероятен, хотя и более позднее время не исключено.

Прочие находки менее выразительны. Среди капель металла и обломков предметов из медного сплава и железа выделяется один, фрагментированный, который может являться лопастью вятичского височного кольца (рис. 3, Б, № 40); отметим также железную иглу (рис. 3, Б, № 17) и несколько спиральных пронизей (рис. 3, Б, № 20, 36).

Общий вес костей составил около 100 г. Большая часть кремированных костей относится к категории “неопределимые”4. Небольшая группа анатомически определимых костей из данного погребения представлена фрагментами свода черепа, корнями зубов, позвонками и фрагментом проксимальной фаланги кисти. Погребение индивидуальное. Пол не установлен, возраст – старше 25 лет.

Помимо “основного скопления” костей, рядом, почти вплотную, было обнаружено еще одно – несколько костных фрагментов вокруг небольшой ямки с темным заполнением и внутри нее. Эта дополнительная линза костей больше самой ямки в материке, ее размеры ок. 62 × 29 см. Диаметр ямки – ок. 15, глубина 13 см. Вокруг ямки и внутри нее также были найдены капли металла. Первоначально этому объекту был присвоен отдельный номер (в полевой документации и на рис. 2 он обозначен как погребение 4), но опыт исследования остальных погребений подвел нас к выводу, что ямка и скопление костей вокруг и внутри нее является, скорее всего, не понятой пока деталью “основного” погребения 1. Общий вес костей из этого “дополнительного” скопления составил всего 11 грамм. Среди неопределимых костей обнаружен фрагмент тела позвонка.

Погребение 2 так же, как и предыдущее, состояло из двух частей. Первый и, вероятно, основной, комплекс располагался в северо-восточной части общего ареала, содержал чистые кости, находившиеся в столь же чистом песке; размеры этого “облака” ок. 80 × 136 см (рис. 2; 4, А). Это максимальный размер, включая верх скопления, вероятно, растасканный. Глубина скопления костей в материке ок. 30 см. Вторая часть – это черное углистое пятно или, скорее, ямка размерами ок. 29 × 25 см, расположенная в юго-западной части “основного скопления”, костей в ней меньше. Глубина ямки ок. 10 см. Не окрашенная углем часть погребения не имела четких границ, а кости в темном пятне проявились не сразу (рис. 4, А).

Рис. 4. Погребения 2 и 3: А – общий вид погребения 2 (“уровень зачистки 5”; в правом поле снимка кости “основного скопления”, в левом – темное заполнение ямки); Б – предметы из погребения 2 или найденные в непосредственной близости от него; В – предметы из погребения 3. Fig. 4. Burial 2 and items from burial 3: А, Б – burial 2 and items found in the immediate vicinity; В – items from burial 3

Находок непосредственно среди костей не было, но вблизи “основного скопления” обнаружены 4 предмета, которые могли входить в состав инвентаря: однопрорезной бубенчик (рис. 4, Б, № 75), капля металла (рис. 4, Б, № 73) и две оплавленные полихромные бусины. По мнению Е.К. Столяровой, первоначальная форма первой бусины (рис. 4, Б, № 72) – эллипсоид, дополненный навитой стеклянной нитью. Дата бусины – вторая пол. XII – нач. XIII в. Вторая бусина черного стекла с орнаментом белым и красным стеклом (рис. 4, Б, № 74) ближневосточного происхождения и датируется XI–XII вв.

Общий вес костей составляет около 100 г. В погребении присутствуют останки минимум одного человека, женщины (?), 30–39 лет. Среди небольшого количества определимых фрагментов для половозрастной идентификации наиболее информативными стали фрагменты костей свода черепа (с открытым швом), верхний эпифиз лучевой и фрагменты диафиза локтевой кости. В ямке, сопутствовавшей погребению, обнаружены очень мелкие кремированные кости, общим весом не более 2 г.

Погребение 3 также состояло из двух частей (рис. 2) – “основного скопления” неокрашенных углем костей в материковом песке (максимальный разброс костей – ок. 81 × 98, глубина – ок. 34 см) и ямки с темным углистым заполнением и небольшим количеством костей (диаметр ее – ок. 10, глубина в материке – ок. 15 см). Общий вес костей в погребении 97 г. В погребении присутствуют останки минимум одного индивида, мужчины 20–45 лет (возрастных изменений на костях не выявлено). Среди небольшого количества определимых фрагментов наиболее информативными являлись фрагменты свода черепа (с открытым швом), в частности лобной кости в области pars nasalis, фрагмент лопатки, стенки трубчатых костей.

Достоверных находок в этом погребении не было, возможно, с ним связана капля белого металла, найденная при просеивании заполнения (рис. 4, В, № 91). Помимо нее в заполнении ямки обнаружен кремневый отщеп со следами использования, без следов обжига (рис. 4, В, № 92). В последнем случае предмет мог попасть в погребение случайно, но никаких следов поселения каменного века не обнаружено; вероятно также, что это кресальный кремень. Кремневые изделия изредка встречались в кремациях в Щурово и довольно часто в кремациях могильника Лужки Е.

Погребение 5. Ярким отличием этого погребения стала кольцевая конструкция, открытая под скоплением костей (рис. 5, А–В). Сами кости при этом не были заглублены в материк, они перекрывали следы конструкции, часть их обнаружена в ее заполнении. Максимальный размер пятна костей составлял ок. 1. 9 × 1.7 м, но ядро скопления составляло ок. 1 м в диаметре. Скопление имело вид плоской линзы, не заглубленной в материк.

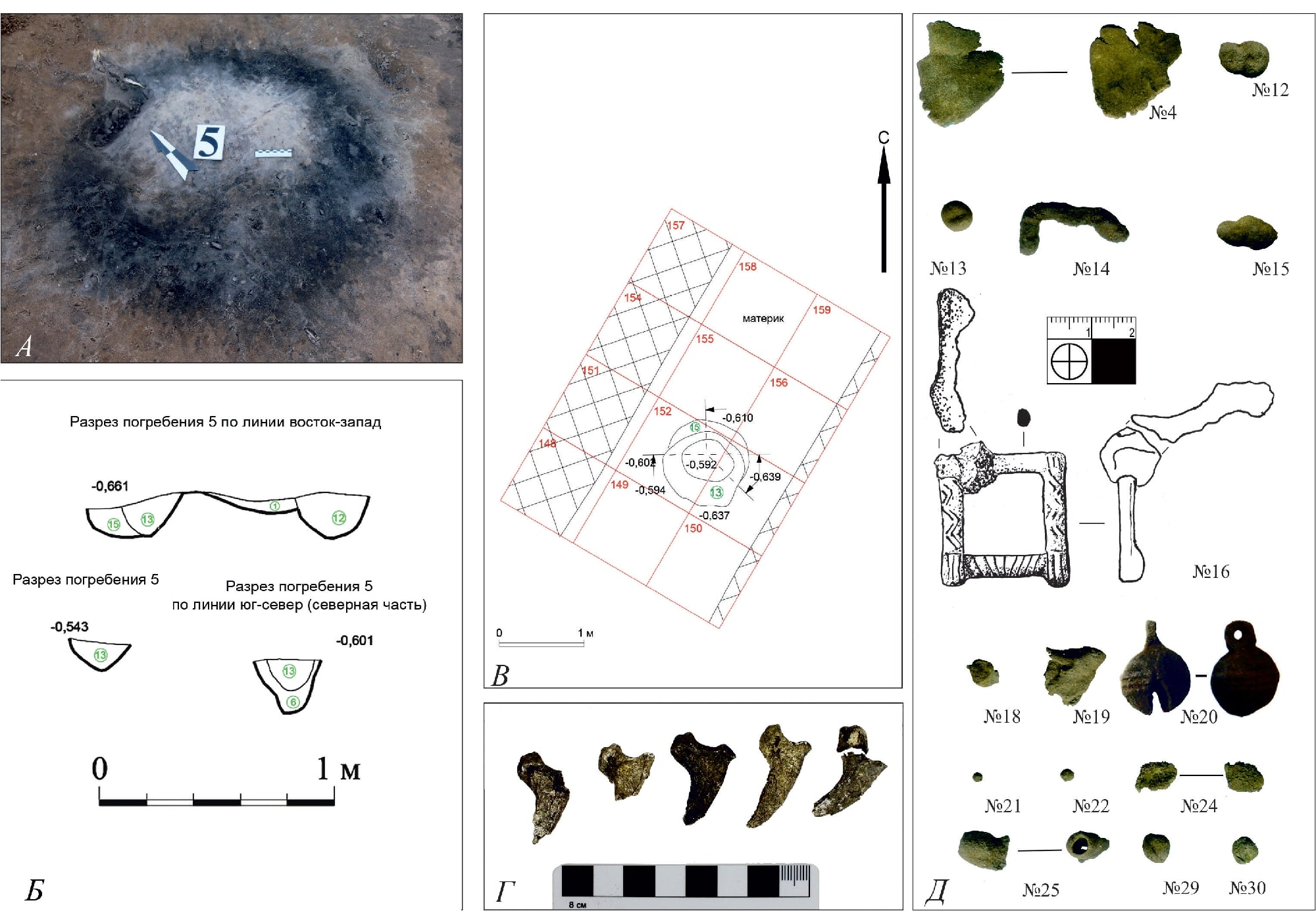

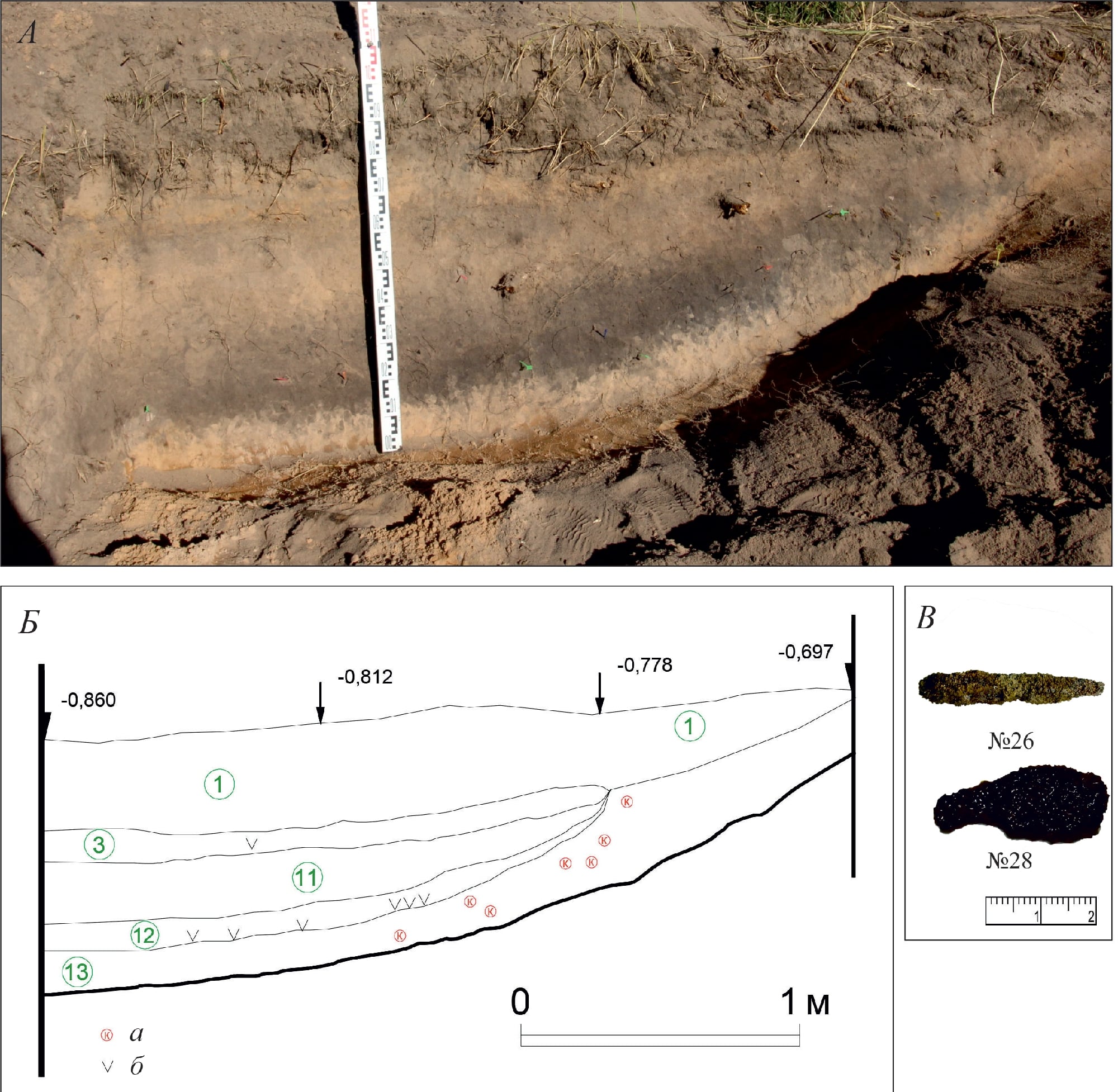

Рис. 5. Погребение 5: А–В – фото, план и разрезы “канавки” под погребением 5. Условные обозначения: 1 – серо-желтый песок, 6 – серо-коричневый песок, 12 – серый песок, 13 – темно-серый (черный) песок, 15 – коричневый песок; Г – когтевые фланги медведя, Д – инвентарь. Fig. 5. Burial 5

Под скоплением костей на материковом песке открыта кольцевая канавка (рис. 5, А–В), овальной в плане формы, размерами по внешнему краю ок. 0.9 × 1.0 м. Ширина самой канавки колебалась в пределах 15–25 см, глубина ее от верха материка – 22–25 см. Верх ее заполнения – такой же черный углистый песок с кальцинированными костями, вероятно, просевший в заполнение после истлевания конструкции из органического материала (?). Часть заполнения – низ и вдоль внешнего края с восточной стороны – представляла собой желто-коричневый песок, почти не отличимый от материка, эта часть конструкции фиксировалась менее надежно. Как у большинства погребений этого могильника, в непосредственной близости от “основного скопления” была прослежена небольшая “дополнительная” ямка с темным углистым заполнением, размерами в плане 33 × 38 см и глубиной 11–12 см (рис. 2).

Общий вес кремированных останков из погребения составляет 1340 г (!). Вес костей из “дополнительной” ямки составил 28 г. Среди определимых фрагментов были зафиксированы кости минимум одного человека и животного. Останки человека представлены фрагментами всех отделов скелета мужчины (?) старше 30 лет. Наиболее информативными для половозрастного определения стали фрагменты лобной кости (глазничный край), эпифизы фаланг, плечевой и малоберцовой кости. Из костей, достоверно принадлежавших животному, были зафиксированы пять когтевых фаланг медведя (рис. 5, Г). Установить видовую принадлежность остальных фрагментов костей, предположительно идентифицированных как кости животных, пока не представляется возможным. Стоит отметить, что среди неопределимых костей был обнаружен фрагмент (№ 1594-97) с прикипевшим стеклом. Наличие костей медведя в кремации – самая яркая черта этого погребения. Подобный обряд известен в Фенноскандии, Прибалтике, Британии (Kirkinen, 2017; Simniškytė, 2018. Р. 148), но в центре Европейской России и в столь позднее время он выглядит очень необычно.

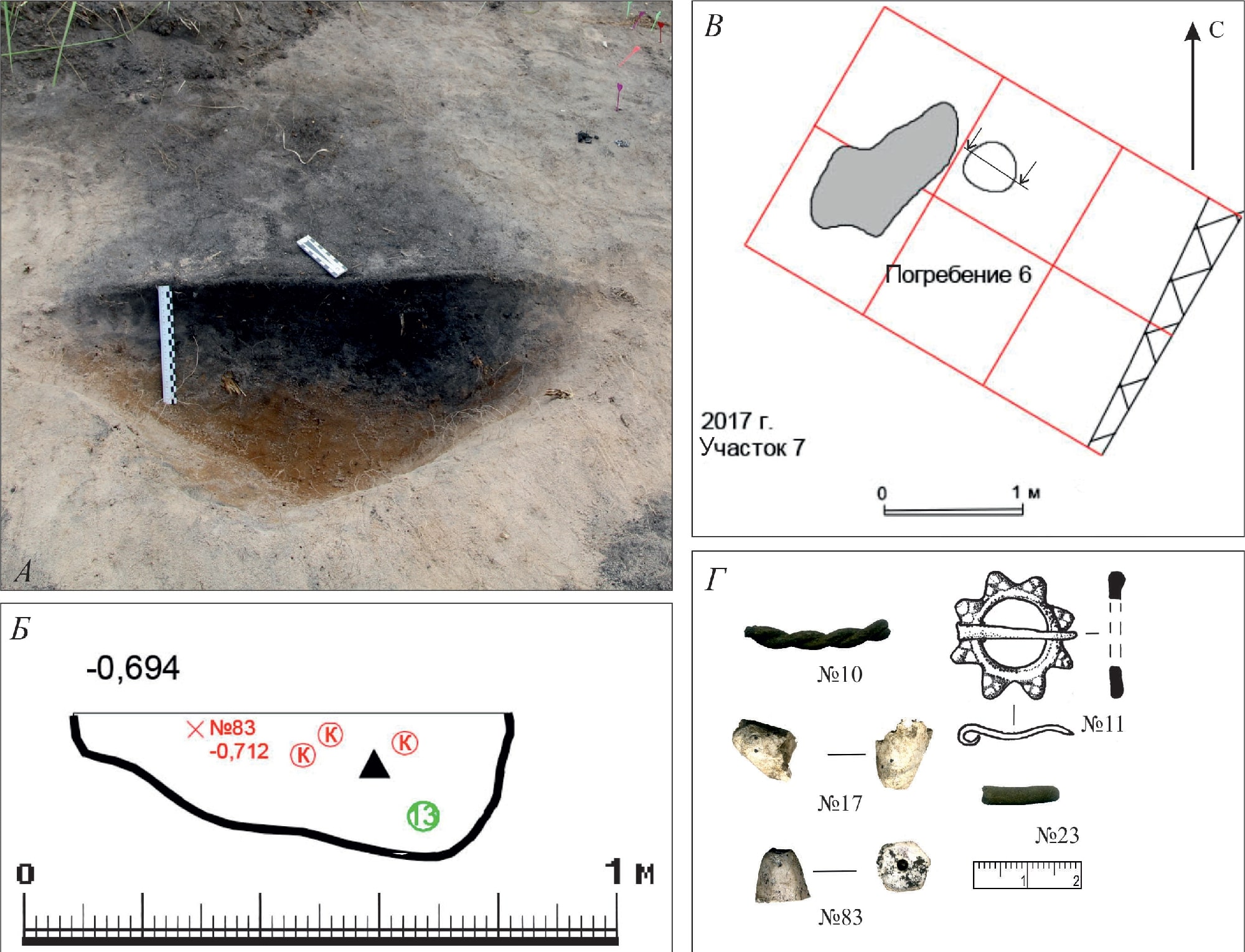

Рис. 6. Погребение 6: А, Б – разрез ямки возле погребения (в правом верхнем углу снимка видны отмеченные “шпажками” кости “основного скопления”); В – план погребения; Г – инвентарь. Fig. 6. Burial 6

Находок в этом погребении, по сравнению с остальными, довольно много, но, как и в погр. 1, большинство составили неопознаваемые фрагменты изделий из медного сплава (15 шт.), и только в одном угадывается сильно поврежденный огнем фрагмент бубенчика (рис. 5, Д, № 4). Целых предметов всего два – литой однопрорезной бубенчик (рис. 5, Д, № 20) и биметаллическая пряжка (рис. 5, Д, № 16). Еще четыре предмета найдены вблизи скопления костей и могут быть с ним связаны, и уж в любом случае они имеют отношение к могильнику: фрагмент витого браслета или гривны, фрагмент литого бубенчика и два неопределимых фрагмента.

Погребение 6 располагалось на южном окончании участка 7, примыкая ко рву кургана (рис. 2; 6, А, В). Это плоская линза костей, которая сочетается, подобно погр. 1–3, с ямкой с темным заполнением и кальцинированными костями (рис. 6, А, Б). Размеры “основного скопления” костей ок. 100 × 60 см. Ямка круглой в плане формы, диаметром ок. 80 см, заполнение ее – темный углистый песок с включениями кальцинированных костей.

В заполнении ямки обнаружены фрагмент обожженной до белого цвета сердоликовой бипирамидальной бусины (рис. 6, Г, № 83) и фрагмент витого двойного браслета или гривны (рис. 6, Г, № 10).

Рис. 7. Стратиграфия рва кургана (А, Б) и предметы из погребения 7 (В). Условные обозначения на профиле рва (Б): 1 – серо-желтый пестроцветный песок, 3 – слабогумусированный желтый песок, 11 светло-серый песок, 12 – серый песок, 13 – темно-серый (черный) песок; а – кальцинированные кости, б – уголь; нижний темный слой на дне – погребение 7. Fig. 7. Stratigraphy of the mound moat (A, Б) and items from burial 7 (В)

Сопровождающий инвентарь “основного скопления” малочисленный, но выразительный: кольцевидная фибула (рис. 6, Г, № 11) и фрагмент изделия медного сплава (язычка пряжки? № 23). Кольцевидная звездообразная фибула с “жемчужинами” на лучах – по три на каждом – является обычным предметом в ареале вятичей, кривичей и радимичей и датируется обычно XI–XII вв. (Седова, 1997. С. 73). За пределами скопления были найдены еще одна сердоликовая обожженная бусина (рис. 6, Г, № 17) и фрагмент пружины цилиндрического замка (последний предмет, правда, с большим “отлетом”). Сердоликовые бусы в погребении позволяют, вероятно, сузить дату погребения до XII в., а близость к погр. 1 с горшком “ростиславльского типа” и такими же бусами позволяет говорить о периоде ближе к середине этого столетия. Однако наиболее надежную дату этому объекту, как и соседнему погр. 7, придает стратиграфия могильника, о чем будет сказано ниже.

Общий вес кремированных останков из погребения составляет 66 г. В погребении находятся останки минимум одного индивида. Анатомически определимых костей в погребении мало: фрагменты черепа (с открытым швом) и трубчатых костей. Пол не установлен, возраст – старше 25 лет.

Вес костей в отдельной ямке всего 34 г. Среди неопределимых костей были обнаружены два фрагмента стенок трубчатых костей и два фрагмента костей свода черепа (один из них с открытым швом).

Погребение 7 не было доисследовано, размеры его не установлены. Это скопление костей располагалось на дне и по внешнему склону рва кургана, в нижней части заполнения, на контакте с материком, рядом с погр. 6 (рис. 2, 7). Заполнение курганного рва – темно-серый песок (рис. 7). Обращает на себя внимание мощность этого слоя во рву, что отличается от большинства погребений могильника.

Это важная деталь, поскольку ни одно исследованное погребение на памятнике не имело такого объема вмещающего грунта – темно-серого песка, что позволяет предположить автохтонный характер слоя с костями во рву. Датирующих находок в этом скоплении не было – только фрагменты железных изделий, одно из которых может быть заклепкой, а второе фрагментом язычка пряжки (рис. 7, В). Погр. 7 могло быть сползшей или обрушившейся в ров кургана частью погр. 6. Вероятнее, однако, что это – учитывая мощность слоя – самостоятельный объект. Принципиальным для понимания комплекса является его положение во рву, а также стратиграфия самого кургана, в котором не найдено никаких следов разрушенных кремаций – костей или углей. Важно, что во рву отсутствует подстилающий погребение слой и, следовательно, промежуток времени между сооружением кургана и депонированием костей был коротким. Мы вправе предположить, что при сооружении кургана погр. 6 не было повреждено, а погр. 7 отложилось после сооружения рва, иначе в насыпь попали бы кости и уголь хотя бы в минимальном количестве. Публикация курганного погребения выходит за рамки данной статьи, но отметим, что обнаруженные в нем на женском костяке височные кольца относятся к типам 3-3-1 и 3-3-3 по Н.А. Кренке, что позволяет их отнести к стадии 3 и датировать 1120–1150 гг. н.э. (Кренке, 2014. С. 40–46). Этот период является, вероятно, нижним пределом датировки погр. 6 и 75. Верхний менее определен, но, вероятнее всего, не выходит за пределы XII в.

Общий вес костей из исследованной части погребения составил 147 грамм. Кремация содержит в себе останки минимум одного индивида. Анатомически определимых фрагментов мало, среди них: фрагменты всех отделов черепа, крупные трубчатые кости конечностей. Пол не установлен, возраст – старше 25 лет.

Погребение 8 представляло собой чрезвычайно плотное скопление (рис. 2), с очень крупными – по сравнению с кремациями могильников Щурово, Лужки Е и Соколова Пустынь – костями. Максимальный разброс костей скопления был в пределах 1 м, но размеры ядра скопления не более 50 × 50 см. Это скопление почти не заглублено в материк, располагалось прямо под дерном, и возле него не найдено ямки с темным заполнением, как у погр. 1–6 (правда, к настоящему времени осталась неисследованной часть могильника к западу от погребения). Находок в скоплении костей не было.

Общий вес костей из погребения – 1502 г. В погребении присутствуют фрагменты всех отделов скелета одного индивида – мужчины старше 30 лет. Наиболее информативными для половозростной идентификации стали: фрагменты височной, лобной кости, фрагменты тел позвонков. Кроме того, были выявлены некоторые патологические изменения: небольшие краевые разрастания (оссификация) и узлы Шморля на позвонках (грудной или поясничных отдел). Первое явление возрастное, связанное с дегенеративно-дистрофическими изменениями. Второе – грыжа, причины появления которой могут заключаться либо в чрезмерных нагрузках на позвонок, либо вследствие нарушений обмена веществ.

Рис. 8. Подъемный материал и разрозненные вещи из раскопа 2015 г. А – металл, Б – керамика. Fig. 8. Surface finds material and scattered items from the 2015 excavation site: A – metal, Б – pottery

На одном фрагменте стенки трубчатой кости (№ 4157) был зафиксирован пигмент бурого цвета (след от ржавчины).

Погребение 9 (рис. 2) сильно повреждено распашкой, уцелевшая часть скопления имела размеры не более чем 70 × 25 см. Оно не было заглублено в материк и в нем не обнаружено индивидуальных находок.

Вес останков составляет 75 г. Кости представлены фрагментами черепа (все отделы), немногочисленными фрагментами трубчатых костей, фрагментом суставной поверхности и позвоночного отростка. Пол индивида не установлен, возраст – старше 25 лет.

Погребение 10 (рис. 2) представляло собой скопление костей, незаглубленное в материк, толщина линзы темно-серого песка с кальцинированными костями не более 13 см. Максимальный разброс костей имел размеры ок. 1 × 1 м, но ядро скопления компактнее, ок. 40 × 60 см. Находок, связанных с этим погребением, также не обнаружено.

Общий вес кремированных останков из погребения – 178 г. В погребении присутствуют кости минимум одного индивида. Анатомически определимые фрагменты представлены костями черепа, трубчатых костей и позвонков (преимущественно шейного отдела). Пол не установлен, возраст – старше 25 лет.

Как видно из приведенного описания, погребения разнотипны по форме: из 9 или 8 (поскольку погр. 1 и 4, а также, возможно, 6 и 7 могли составлять единые комплексы) три представляют собой ямку с очищенными от угля костями в сочетании с небольшой ямкой с темным заполнением (погр. 1+4, 2, 3); погр. 5 и 6 также имеют такую ямку, но не заглублены в материк; кроме того, погр. 5 сопровождается еще и уникальной кольцевой конструкцией; погр. 8–10 не заглублены в материк и ямка при них не обнаружена; погребение 7 находилось на дне курганного рва. Такая вариабельность обряда типична и для более ранних могильников с кремациями, известными на данной территории, однако аналогий всем деталям обряда на этих памятниках нет. Как уже отмечалось выше, кольцевые конструкции известны в “домиках мертвых” Щурово, кроме того, кольцевая конструкция (канавка) открыта в одном из курганов Кременьевской группы. Пожалуй, сходными со щуровскими можно считать погребения, незаглубленные в материк, известны также скопления костей без вещей (или, как мы предполагаем, очищенные от вещей; Сыроватко, Клещенко и др., 2015).

Стоит обратить особое внимание на то, что кремированные останки по внешним признакам и видовому составу несколько отличаются от кремаций, обнаруженных ранее на территории Среднего Поочья. Так, фрагменты костей из Кременья немного крупнее по размеру, часто “чистые”, без угольной пыли (погр. 2, 3, 9, 10), доля точно идентифицируемых человеческих останков составляет минимум 30% (в отличие от привычных 10–15%), почти полностью отсутствуют останки животных (за исключением погребения 5). Последнее особенно интересно, учитывая, что использование туш животных в погребальных практиках местного населения имело широкое распространение: до сих пор подавляющее большинство кремаций региона включали в себя значительную долю кремированных костей животных, которая составляла половину, если не большую часть, останков из погребения (Kleshchenko, Syrovatko, 2014; Потемкина и др., 2013; Сыроватко и др., 2013; Сыроватко, Клещенко и др., 2015; Сыроватко, Потемкина и др., 2015).

Все погребения, за исключением погр. 5, являются, по-видимому, индивидуальными. Большая часть останков имеют маленькую массу от 75 до 178 г, хотя в двух погребениях масса превышает 1 кг (погр. 5 – 1340 г, погр. 8 – 1502 г). Мы не исключаем, что маленькая масса большинства останков связана с тем, что депонировались преимущественно (и преднамеренно?) фрагменты костей черепа и крупных трубчатых костей конечностей (в погр. 9, 10 присутствуют также кости шейного отдела позвоночника).

Отметим еще одну важную деталь: специальные исследования на кератинолитические микроорганизмы, проведенные по образцам грунта, отобранного из контакта материка и погребений, показало наличие органики животного происхождения (кожа, шерсть) в погр. 9 и 10 и такой же органики в кольцевой конструкции под погр. 5 (Петросян и др., 2018; Каширская и др., 2018).

Перечислим теперь предметы, обнаруженные вне скоплений костей в раскопе и в отвалах грядок на всей площади могильника. Это две практически одинаковые лунницы (рис. 8, А, 1, 2), монетовидная гладкая подвеска (рис. 8, А, 3), двухслойная бусина с желтым покровным стеклом (рис. 8, А, 9), фрагмент бубенчика (рис. 8, А, 6), а также бесформенные слитки белого металла и фрагменты металлических изделий (один из которых, возможно, является дужкой височного кольца). Все металлические изделия оплавлены, что в сочетании со слитками металла и кальцинированными костями указывает на их связь с кремациями.

Как было указано выше, обе лунницы практически идентичны, обе носят следы пребывания в огне (рис. 8, А, 1, 2). Обе отличает наличие некой детали в основании, между “рожками”, вероятнее всего, обломанного креста. М.В. Седова лунницы с христианской символикой (“крестовключенные”) относила к XII–XIII вв. (1997. С. 69). Монетовидная подвеска (рис. 8, А, 3) гладкая, без орнамента, в центре щитка ее повреждение, полученное, возможно, вследствие воздействия огня. М.В. Седова гладкие подвески связывала с “областью расселения вятичей”, а время наибольшего их распространения определяла как XII–XIII вв., не исключая XI в. (1997. С. 67). Сходного мнения о преобладании гладких привесок в “вятичском” ареале придерживаются и другие исследователи (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 195; там же литература).

Обнаруженные индивидуальные находки на поверхности памятника, в отвалах грядок, не образовывали скоплений. Среди них выделяются рамка пряжки (рис. 8, А, 11), наконечник сулицы (рис. 8, А, 10), топор с лопнувшим проухом (рис. 8, А, 13) типа VIII по А.Н. Кирпичникову (Кирпичников, Медведев, 1985. С. 310, 311), серия бубенчиков (рис. 8, А, 4, 5–7, 8) железная игла, обломок серпа (рис. 8, А, 12). Часть находок, в том числе бубенчиков, оплавлена, есть в сборах выплески металла и расплавленные до неузнаваемости вещи. Многочисленны фрагменты круговой керамики, и все они, в пределах могильника, обычного “курганного” типа (рис. 8, Б). В подъемном материале также были обнаружены разрозненные фрагменты кремированных костей, по размеру, цвету и составу аналогичные останкам из раскопа. Среди определимых костей человека – фрагменты черепа (в пределах раскопа 2015 г.) и длинных трубчатых костей.

Таким образом, подъемный материал и отдельные находки из раскопа очевидно указывают на то же время, что и комплексы погребений, и на тот же культурный контекст. Наличие бесформенных слитков и оплавленных вещей в сочетании с костями заставляет предположить, что в пределах могильника не было поселенческой активности, все находки и керамика относятся к погребальному инвентарю.

Отдельным сюжетом является планиграфия курганов на этом могильнике. Вырубка сгоревшего леса позволила нанести на план большее (по сравнению с 1977 г.) число курганов и точнее соотнести их между собой (рис. 1, Б). На плане видно, что группа курганов с северо-восточной стороны образует цепочку, окаймляющую некое пространство, “двор”, внутри которого и открыты грунтовые кремации. В других частях могильника кремации неизвестны. Это любопытная деталь, которая, вероятнее всего, свидетельствует о том, что курганный и грунтовый могильники функционировали параллельно – в противном случае с трудом поддается объяснению, что мешало расположить курганы единой компактной группой. Кроме того, как уже говорилось выше, погр. 7 указывает на то, что кремации совершались после строительства некоторых курганов. Случай с обгорелыми сердоликовыми бусами в погребении, описанном Б.А. Рыбаковым, говорит о том, что бывало и наоборот.

Столь нетипичная погребальная практика, как кремация древнерусского времени в межкурганном пространстве “вятичского” могильника, безусловно, является важным открытием для археологии Среднего Поочья эпохи раннего средневековья. Неожиданным является и столь поздний возраст кремаций, хотя в Прибалтике он существует и в это время, и значительно позже (Velius, 2016; Simniškytė, 2018). Однако исследования памятника только начаты, и любые выводы не могут быть надежно обоснованными. Отметим только, что открытому явлению возможны два объяснения: открытый могильник c равной вероятностью может быть как продолжением местной традиции кремаций, известной в дьяковское время и продолжающейся в эпоху Великого переселения народов и эпоху викингов (Кренке, 2011. С. 2014; Сыроватко, 2014), так и отражением неизвестного ранее биритуализма в собственно вятичской среде.

Библиография

- 1. Археологическая карта России. Московская область. Ч. 4. М.: ИА РАН, 1997. 352 с.

- 2. Городцов В.А. Археологические исследования в Коломенском и Каширском уездах. М.: Изд-во 1-го Московского гос. ун-та, 1928. 22 с.

- 3. Зайцева И.Е., Сарачева Т.Г. Ювелирное дело “Земли вятичей” второй половины XI–XIII в. М.: Индрик, 2011. 404 с.

- 4. Каширская Н.Н., Плеханова Л.Н., Петросян А.А., Потапова А.В., Сыроватко А.С., Клещенко А.А., Борисов А.В. Подходы к выявлению изделий из шерсти по численности кератинолитических микроорганизмов в грунтах древних и средневековых погребений // НАВ. 2018. Т. 17, № 2. С. 95–107.

- 5. Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф. Вооружение // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М.: Наука, 1985. С. 298–364.

- 6. Кренке Н.А. Дьяково городище. Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011. 548 с.

- 7. Кренке Н.А. Классификация орнаментов семилопастных височных колец московского типа и проблема их этнической интерпретации // РА. 2014. № 3. С. 39–49.

- 8. Петросян А.А., Сыроватко А.С., Плеханова Л.Н., Мякшина Т.Н., Потапова А.В., Каширская Н.Н. Подходы к установлению наличия шерстяных субстратов в погребении по численности кератинолитических микроорганизмов // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии: сб. науч. ст. Вып. 2 / Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. С. 102–106.

- 9. Потемкина О.Ю., Сыроватко А.С., Клещенко Е.А. Соколова Пустынь – новый погребальный памятник позднедьяковского времени // Краткие сообщения Института археологии. 2013. Вып. 230. С. 260–266.

- 10. Розенфельдт Р.Л. Отчет разведочного отряда Московской экспедиции ИА АН СССР о проведении обследования состояния археологических памятников Московской обл. в 1976 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 6462. 1976.

- 11. Рыбаков Б.А. О раскопках вятичских курганов в Мякинине и в Кременье в 1927 году // Сборник Научно-археологического кружка 1-го МГУ. М., 1928.

- 12. Седова М.В. Украшения из меди и сплавов // Древняя Русь. Быт и культура. М.: Наука, 1997. С. 63–78.

- 13. Степанова Т.И. Отчет об обследовании состояния археологических памятников Ступинского района Московской области в 1989 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 15445, 15446. 1989.

- 14. Сыроватко А.С. Могильники с кремациями на Средней Оке второй половины I тыс. н.э. // РА. 2014. № 4. С. 48–61.

- 15. Сыроватко А.С., Фомченко Э.Э. Курганная группа в Кременье – новый археологический сюжет // Оки связующая нить: археология Среднего Поочья: сб. материалов VII и VIII регион. науч.-практ. конф. (Ступино, 2015 г.) / Отв. ред. Э.Э. Фомченко. Ступино: Ступинский ист.-худож. музей, 2015. С. 132–138.

- 16. Сыроватко А.С., Клещенко Е.А., Свиркина Н.Г., Трошина А.А. Грунтовые кремации Щурово: к вопросу о первоначальной форме погребений // Археология Подмосковья: материалы науч. семинара. Вып. 11. М.: ИА РАН, 2015. С. 147–154.

- 17. Сыроватко А.С., Потемкина О.Ю., Трошина А.А., Свиркина Н.Г. Новые данные о хронологии могильников Щуровского типа: погребение в Соколовой Пустыни из раскопок 2014 года // КСИА. 2015. Вып. 241. С. 165–173.

- 18. Сыроватко А.С., Сидоров В.В., Клещенко Е.А., Трошина А.А. Могильник Лужки Е – некоторые наблюдения над старыми коллекциями // Археология Подмосковья: материалы науч. семинара. Вып. 9. М.: ИА РАН, 2013. С. 52–56.

- 19. Сыроватко А.С., Клещенко Е.А. Грунтовые погребения-кремации XII века: новые исследования курганного могильника Кременье // Археология Подмосковья: материалы науч. семинара. Вып. 13. М.: ИА РАН, 2017. С. 45–56.

- 20. Velius G. Underwater burial sites of the 14th century: Kernave case // 22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016. Vilnius, 2016.

- 21. Kirkinen Т. “Burning pelts” – brown bear skins in the Iron Age and Early Medieval (1-1300 AD) burials in south-eastern Fennoscandia // Estonian Journal of Archaeology. 2017. 21, 1. Р. 3–29.

- 22. Kleshchenko E., Syrovatko A. Cremation Ceremony Features of the Middle Oka-River Population in the Second Half of the First Millennium A.D. Considering Shurovo Burial as an Example (Materials and Interpretation) // 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Abstracts of the Oral and Poster Presentations (10-14 September 2014, Istanbul, Turkey). Istanbul, 2014. Р. 439.

- 23. Simniškytė A. Atypical burial rites or destruction of archaeological source? On the results of rescue excavations at Jakšiškis Barrow Cemetery (East Lithuania) // Raport 13. Warszawa, 2018. P. 137–153.