- Код статьи

- S086960630007224-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007224-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 167-176

- Аннотация

В статье рассматривается бронзовый позолоченный образок квадрифолийной формы, с двух сторон украшенный эмалевыми изображениями. Предмет найден в пахотном слое селища Семеновское-Советское 3, расположенного в 20 км от Суздаля. Находка датируется XII– первой половиной XIII в. На одной стороне образка в центральный квадрат размерами 1.7 × 1.7 см помещено изображение Христа Эммануила с белым крестчатым нимбом с субститутами букв. На верхней и нижней лопастях квадрифолия сделан городчатый орнамент: красные городки на белом фоне, обведенные полуокружностями синего цвета; на боковых – белые эмалевые буквы IC и XC на красном фоне. На другой стороне иконки в центральном квадрате находится изображение молодого безбородого святого с черными кудрявыми волосами в красном нимбе на синем эмалевом фоне. Лопасти квадрифолия полностью залиты синей эмалью, по которой прорезаны буквы: в верхней лопасти – “НЕ”, в левой боковой – “СТ”, в правой боковой – “Е”, в нижней – “РЪ” (Нестеръ). Эмалевая подвеска, найденная на селище, важна как предмет, раскрывающий связь археологических древностей средневековых поселений с памятниками “высокой” культуры Северо-Восточной Руси, которые часто воспринимаются как изолированные явления, обособленные от традиционной культурной среды.

- Ключевые слова

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 982

Обширная коллекция предметов личного благочестия, собранная при исследовании средневековых памятников центра Суздальской земли, ежегодно пополняется новыми находками. Большинство из них – кресты-тельники, энколпионы, подвески-образки – предметы стандартных и уже хорошо знакомых археологам типов, представленные значительными сериями. Экземпляры индивидуального облика, выделяющиеся высокими художественными качествами, несущие изображения малоизвестных святых, среди этих материалов редки. Одна из недавних находок – иконка-подвеска с изображением Христа Эммануила и св. Нестора, происходящая с селища у с. Семеновское-Советское, расположенного в 20 км от Суздаля.

Щиток подвески имеет квадрифолийную форму размерами 2.6 см. Толщина изделия – 0.25 см, высота круглого ушка – 0.6. Металлическая основа подвески отлита по резной восковой модели из оловянно-свинцовой бронзы1 с содержанием олова 17.3%, свинца 1.93%. На обеих сторонах предмета имеется по пять полостей, заполненных рисунками, выполненными эмалью четырех цветов: синей, красной, черной, белой2. Перегородки между разными цветами отсутствуют. Цвета разделены врезными линиями. Оставшиеся бронзовые поверхности были покрыты амальгамным золочением, сохранившимся на небольших участках (рис. 1).

Рис. 1. Бронзовая позолоченная эмалевая подвеска с селища Семеновское-Советское 3. Рисунок А.С. Дементьевой. Fig. 1. Gilded bronze enamel pendant from the settlement of Semenovskoye-Sovetskoye 3. Drawing by A.S. Dementyeva

На одной стороне образка в центральный квадрат размерами 1.7 × 1.7 см помещено изображение Христа Эммануила с белым крестчатым нимбом с субститутами букв, показанных красными кружками, на синем эмалевом фоне (рис. 2, 1). Христос изображен с черными кудрявыми волосами, спускающимися на шею. Черты лица первоначально были намечены тонкими красными линиями, а затем прочерчены. На верхнюю и нижнюю лопасти квадрифолия помещен городчатый орнамент: красные городки на белом фоне, обведенные полуокружностями синего цвета; на боковые – белые эмалевые буквы IC и XC на красном фоне.

На другой стороне иконки в центральном квадрате находится изображение молодого безбородого святого с черными кудрявыми волосами в красном нимбе на синем эмалевом фоне (рис. 2, 2). Черты лица также первоначально были намечены красными линиями, а затем прочерчены (рис. 2, 3). Лопасти квадрифолия полностью залиты синей эмалью, по которой прорезаны буквы: в верхней лопасти “НЕ”, в левой боковой “СТ”, в правой боковой “Е”, в нижней “РЪ”. Таким образом, имя святого, изображенного на подвеске, – “Нестеръ”3.

Любопытны четыре рисунка в виде маленьких сердечек, расположенные в углах центрального квадрата: они процарапаны на синей эмали и выглядят незаконченными (рис. 2, 4). Мотив “перевернутых сердец” в византийской иконографии подробно изучен британской исследовательницей М. Уайт (White, 2006, 2013). Такими сердечками украшались одежды императоров и их приближенных, святых, а также святых воинов: Георгия, Дмитрия, Федора (White, 2006. P. 350).

Нестор Солунский – святой воин, почитавшийся на Руси с XI в. Служба Нестору присутствует в переводной русской Минее конца 1096 г., опубликованной И.В. Ягичем (Служебные минеи…, 1886. С. 190, 191. Табл. XLIX– XCVI; White, 2013. Р. 103). Нестор, юноша-христианиан, ученик Дмитрия Солунского, известен как победитель гладиатора Лия, убивавшего христиан на цирковой арене. Нестор получил благословение на поединок с Лием от своего наставника Дмитрия, находившегося в темнице, и был казнен императором Максимилианом вместе с Дмитрием после победы. Почитание двух солунских святых было тесно связано.

Имя Нестор хорошо знакомо древнерусской ономастике домонгольского времени. Среди известных по источникам лиц, носивших это имя, помимо печерского монаха-летописца, адресат новгородских берестяных грамот XII в., найденных на Неревском раскопе (грамоты № 115, 118, содержание которых – денежные расчеты, Нестору предлагалось заплатить 6 гривен (Арциховский, Борковский, 1958. С. 48, 51; Янин, Зализняк, 1993. С. 133, 134)); один из ростовских епископов, отстраненный от управления кафедрой Андреем Боголюбским в 1157 г. (Назаренко, 2013); владимирский иерей, один из предполагаемых составителей Сказания о чудесах Владимирской иконы Богоматери (Сказание…, 1997).

Некоторые изображения молодых безбородых святых воинов на рельефах владимирского Дмитриевского собора, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и на шиферных рельефах из Киева предположительно идентифицируются исследователями как изображения св. Нестора (Ивакин, Пуцко, 2000. С. 164; White, 2013. Р. 128, 187, 194), однако ни одно из них не подписано, поэтому эти заключения не могут считаться бесспорными. Наиболее убедительно аргументирована идентификация Нестора в одном из двух святых воинов-всадников на западном фасаде Дмитриевского собора. Нестор – молодой, круглолицый, с выпуклыми глазами, другой всадник – Дмитрий. Совместное изображение этих двух солунских святых, по мнению М. Гладкой, характерно для византийской традиции (2009. С. 144–159). Молодые безбородые святые на образке из Семеновского-Советского и на западном фасаде Дмитровского собора близки по типу лица.

Изображение Нестора на иконке из Суздальского Ополья – единственное известное нам подписанное кириллицей изображение этого святого домонгольского времени, достоверно подтверждающее присутствие его в древнерусском изобразительном наследии. На принадлежность Нестора к святым воинам могли указывать рисунки сердечек. Поскольку одежды, на которых они обыкновенно помещались, на иконке не показаны, мастер расположил их по углам поля. Анализ этого мотива на древнерусских изобразительных материалах позволил М. Уайт утверждать, что на дошедших до нас предметах он представлен только на одеждах святых воинов: Георгия и Дмитрия (White, 2006. P. 354), а также князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (White, 2006. P. 355).

Изображение святого воина Нестора вместе со святым Лупом помещено на византийский серебряный ковчежец для мощей Дмитрия Солунского, хранящийся ныне в Оружейной палате (инв. № МЗ-1148; Искусство Византии…, 1977. С. 85. № 547), а ранее находившийся в Успенском соборе Московского Кремля. Святой помещен в рост в пластинчатом доспехе и плаще, с копьем в правой руке, лицо его молодое, безбородое, справа от фигуры резная колончатая надпись α(γιος) νες/τώρ. Как показал А. Грабар, изготовленный в 1059–1061 гг. ковчежец-мощевик представлял собой модель кивория ранневизантийской эпохи, находившегося в базилике св. Дмитрия в Фессалониках (Grabar, 1950). И.А. Стерлигова полагает, что ковчежец первоначально стоял во владимирском Дмитриевском соборе и был взят оттуда в Москву вместе с другими церковными реликвиями, но признает, что это предположение не имеет документальных оснований (Стерлигова, 1997).

Изображения Христа Эммануила, символизирующие прославление Иисуса как царя небесного на земле, в искусстве домонгольского времени сравнительно редки. Одно из наиболее известных – икона Христос Эммануил с архангелами из собрания Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), ранее находившаяся в Успенском соборе Московского Кремля, происхождение которой традиционно связывается с Владимиро-Суздальской Русью (Государственная…, 1995. С. 63, 64). В.Н. Лазарев полагал, что эта икона была написана мастерами, расписывавшими владимирский Дмитриевский собор, и привезена в Москву из Владимира вместе с другими почитаемыми иконами в 1518 г. (Лазарев, 2000; Этингоф, 1997).

Из раскопок в Суздале происходит круглый односторонний медный образок диаметром 0.59 см конца XII в. с достаточно примитивным эмалевым изображением Спаса-Эммануила с подписью по кругу (Макарова, 1975. С. 89, 90). Он декорирован эмалью трех цветов: синей, красной, белой. Впервые опубликовавший эту находку Н.Н. Воронин осуществил подборку известных на 1956 г. бронзовых изделий из Владимира и Суздаля с эмалями (энколпионы, колт). Он, вслед за Б.А. Рыбаковым, относит все эти предметы к владимирской эмальерной школе (Воронин, 1956. С. 27, 28)4. Новые находки бронзовых предметов с эмалью из Владимира (колты, булавка) опубликованы Т.Ф. Мухиной (2008).

Украшенные эмалью золотые квадрифолийные звенья цепочек хорошо известны в древнерусской металлопластике XII–XIII вв. (Макарова, 1975. С. 45), однако бронзовые подвески квадрифолийной формы с изображениями Христа и святых немногочисленны. Близкий образок с эмалью, имеющий чуть большие размеры (4.1 × 3.7 см), с изображением Христа с крестчатым нимбом на одной стороне и Библейского царя в короне на другой происходит из Херсонеса. Он найден К.К. Косцюшко-Валюжиничем при раскопках Епископского комплекса в Северо-Восточном районе в 1904 г. (Яшаева и др., 2011. С. 498. № 147 – ГЭ, № 202). Буквы над головой Христа на подвеске также гравированные. Цвета эмали здесь: красный, синий, зеленый, серовато-розовый, молочный. Еще семь находок двусторонних эмалевых квадрифолиев из грабительских раскопок опубликованы А.Н. Спасеных (2019. С. 38, 250). На одном из них помещено изображение Христа Эммануила на лицевой стороне и косого креста на оборотной5 (шесть цветов эмали); на другом – Спаса Нерукотворного (с “сердечками” на свободном поле) на одной и геометрическим городчатым декором на другой стороне (пять цветов эмали).

Рис. 2. Бронзовые эмалевые подвески с селищ Суздальского Ополья. Детали. Макросъемка. 1–4 – Семеновское-Советское 3; 5 – Михали 4; 6 – Теренеево 2. Fig. 2. Bronze enamel pendants from the settlements of Suzdal Opolye. Details. Macrophotography

Рис. 3. Бронзовые кресты с эмалью из находок в Суздальском Ополье. 1 – Михали 4, 2016, № 582/3; 2 – Теренеево 2, 2019, № 85. Fig. 3. Bronze crosses with enamel from finds in Suzdal Opolye

Две бронзовые позолоченные двусторонние круглые эмалевые подвески, происходящие с территории Древней Руси и давно вошедшие в научный оборот, еще раз опубликованы в высоком качестве Л. Пекарской (Pekarska, 2011. P. 225, 226). Несмотря на то что изделия имеют круглую форму, на их лицевых сторонах изображены квадрифолии, в которые вписаны эмалевые узоры. Наиболее близок образку из Семеновского-Советского экземпляр из Черкасс, на одной стороне которого изображена кудрявая головка, а на другой – городчатый орнамент. Пузырчатые эмали синего, белого, красного и черного цветов разделены позолоченными медными перегородками. Все исследователи, обращавшиеся к этому предмету, начиная с Н.П. Кондакова, полагали, что он сделан в Киеве, но при непосредственном участии греческих мастеров (Ross, 1965. P. 113. № 162). В центр оборота второго образка (происходящего, предположительно, из Киева) помещена фигура косого креста.

Золотые бляшки квадрифолийной формы с центральными эмалевыми рисунками косых крестов, городками и полосками в полукружиях имеются в составе рясен древнерусских кладов (Макарова, 1975. С. 45). Такие же эмалевые кресты украшают центральные поля трех бронзовых крестовидных подвесок квадрифолийной формы, две из которых обнаружены в последние годы на селищах Теренеево 2 и Михали 4 в Суздальском Ополье, а одна в Муроме (Бейлекчи, Данилов, 2019). Размеры квадрифолия подвески из Михалей 4 – 2.5 × 2.5 × 0.2, длина ушка – 1 см. Изделие украшено эмалями желтого и красного цветов (рис. 3, 1; 2, 5). Находка из Теренеево 2 несколько меньше: квадрифолий –1.8 × 1.8 × 0.2, длина ушка – 0.5 см. Подвеска украшена эмалями красного, белого, сероватого и голубоватого цветов (рис. 3, 2; 2, 6). У подвесок из Мурома и Теренеева 2 ушки и оборотные стороны позолочены. Литые лотки для эмали очень мелкие, и эмаль выступает над поверхностью изделия. Городчатый орнамент и фигуры в виде полукружий на лопастях и выступы на углах центрального щитка сближают оформление этих подвесок с иконкой из Семеновского-Советского. Отличает их то, что на обоих суздальских крестах разноцветные эмалевые поля разграничены бронзовыми перегородками (рис. 2, 5, 6), чего мы не видим на образке с Нестором (рис. 2, 1–4)6. Все рассмотренные предметы – индивидуальные изделия, сходные по общей композиции и использованию эмали в декоре, но различающиеся по составу изображений, по уровню их художественного исполнения и по особенностям орнаментации и оформления.

Селище Семеновское-Советское 3, на котором найдена подвеска-образок, ничем не выделяется среди общей массы поселений с культурным слоем XII–первой половины XIII в. Суздальского Ополья. Оно находится на водоразделе рек Каменка и Уршма, приурочено к верховьям проточного оврага и занимает площадь около 4 га на одном из его склонов. Территория селища полностью распахивается, верхний культурный слой представлен перемешанным гумусированным суглинком мощностью до 0.4 м. В распашке хорошо заметны печные камни, фрагменты средневековой керамики и кости животных.

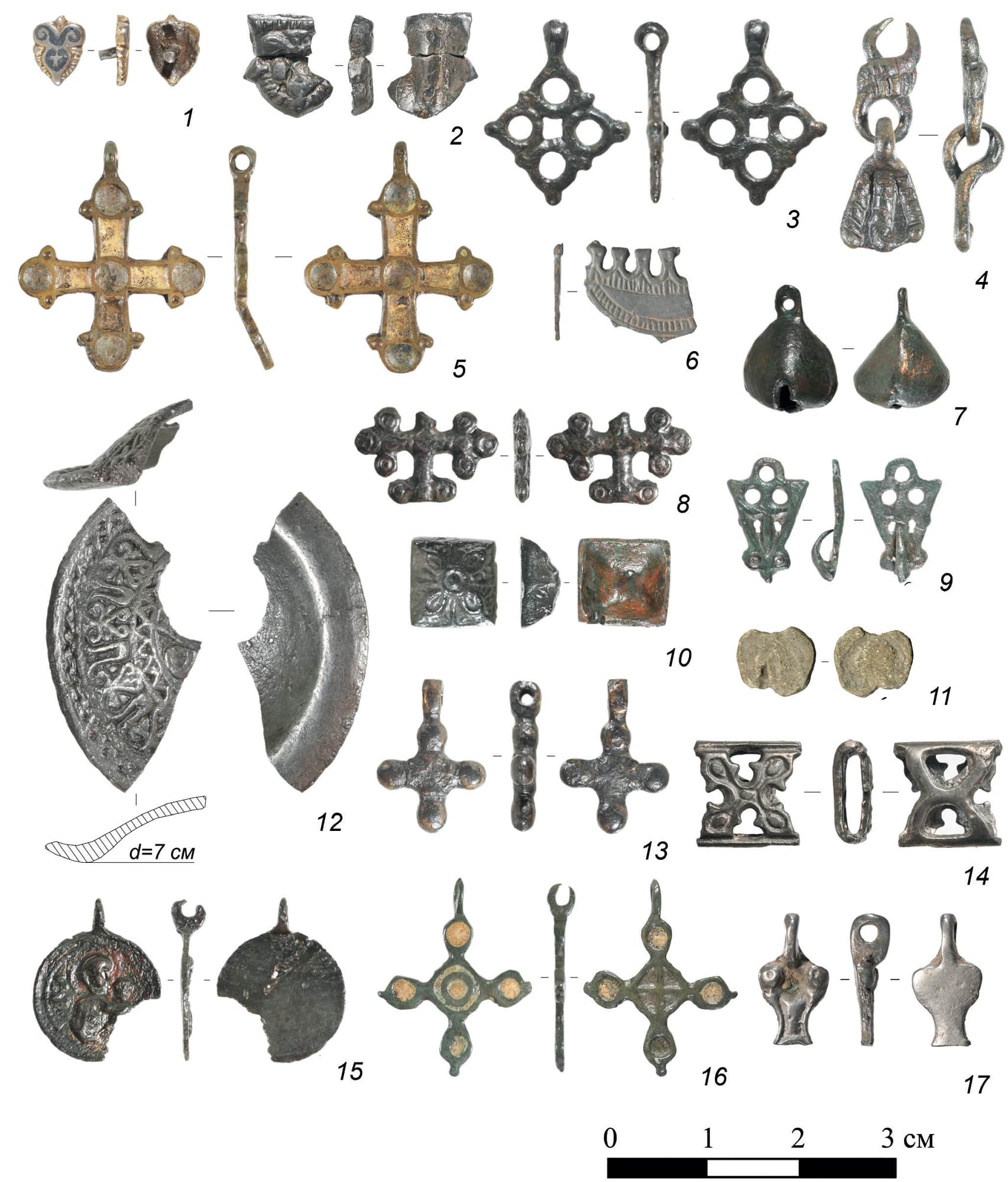

Рис. 4. Некоторые находки с селища Семеновское-Советское 3 в Суздальском Ополье. 1 – серебро, позолота, чернь; 2–4, 6–10, 12–15, 17 – цветной металл; 5, 16 – цветной металл, эмаль; 11 – свинец. Fig. 4. Some finds from the settlement of Semenovskoye-Sovetskoye 3 in Suzdal Opolye

Обследование селища в 2018 г. проводилось по стандартной методике, предусматривающей сбор подъемного материала на распаханной поверхности с фиксацией находок на плане. Керамическая коллекция включает 225 фрагментов средневековых сосудов, в том числе 64 венчика сосудов типов VI, VII, VIII и IX по В.А. Лапшину (1992), основной период бытования которых – XII–первая половина XIII в. Среди керамики представлены единичные мелкие фрагменты лепной посуды и раннекруговой посуды с многорядным линейным орнаментом.

В составе вещевой коллекции (108 ед.) – средневековые предметы и около полутора десятка артефактов XVIII–XIX вв. (рис. 4). Коллекция включает обычный для селищ набор средневековых бытовых и хозяйственных вещей и орудий: нож, три иглы, шило, обух топора, сошник, пружинные ножницы, петлю от котла, пластины от котлов, пружину от цилиндрического замка и ключ типа А, два пробоя, три шиферных пряслица, свинцовую гирьку, оселок. Среди украшений – фрагмент щитка семилопастного височного кольца (рис. 4, 6), лапчатая привеска (рис. 4, 4), звено цепочки с литым узором в виде плетенки, служившее для крепления привески к шумящему украшению, щиток перстня квадратной формы с литым геометрическим орнаментом (рис. 4, 10), по два шаровидых щелепрорезных и крестопрорезных грушевидных бубенчика (рис. 4, 7), несколько пуговиц, две поясные пряжки, чулочный крючок (рис. 4, 9), семь ременных накладок разнообразной формы (рис. 4, 1, 2), разделительное поясное кольцо.

Предметы христианского культа представлены девятью крестами-тельниками разных типов (рис. 4, 5, 8, 12, 16, 17) и круглой иконкой с рельефным изображением Богоматери Одигитрии (рис. 4, 15). Для характеристики социального облика обитателей селища существенны находки накладки-обоймицы (рис. 4, 14) с рисунком креста на лицевой стороне (деталь пояса?), свинцовой пломбы с изображением святого (рис. 4, 11) и серебряной позолоченной ременной накладки сердцевидной формы с черневым изображением креста (рис. 4, 1). Время бытования большинства этих вещей ограничено XII–первой половиной XIII в. Присутствие в коллекции грушевидных крестопрорезных бубенчиков и фрагмента креста скандинавского типа (рис. 4, 17 ) позволяет отнести начало жизни на поселении ко времени не позднее первой четверти XII в., возможно – к концу XI в.

Основная масса средневековых находок концентрируется на участке площадью около 0.6 га в верхней части склона, очевидно, место их скопления соответствует средневековой усадьбе или нескольким усадьбам. Подвеска-образок обнаружена в возвышенной части поселения в зоне плотного скопления находок.

Контекст находки не позволяет датировать ее в узком хронологическом интервале. Датировка ее XII–первой третью XIII в. может быть предложена исходя из общих представлений о бытовании подвесок и звеньев цепочек квадрифолийной формы.

Как сказано выше, Нестор Солунский не принадлежит к числу святых, изображения которых широко тиражировались на средневековых предметах личного благочестия. Помещение его на образке, безусловно, носит патрональный характер и соответствует крестильному имени заказчика иконки. Почитание Дмитрия Солунского во Владимиро-Суздальских землях получило распространение во время княжения Всеволода-Дмитрия Большое Гнездо, построившего собор во имя своего святого покровителя и поместившего в нем привезенные из Солуни реликвии – икону, написанную на гробовой доске Дмитрия Солунского, и его сорочку. “...И принес доску гробную из Селуня святаго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точащю на здравье немощным, в той церкви постави, и сорочку того ж мученика ту же положи” (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 436, 437).

Уместно предположить, что заказчиком эмалевого образка с изображением святого воина Нестора мог быть человек из окружения Всеволода, знакомый с солунским пантеоном и солунскими реликвиями, следовавший за своим патроном в их почитании. Эта версия хорошо согласуется с присутствием на лицевой стороне квадрифолия изображения Христа Эммануила, которое могло воспроизводить изображения на иконе из собрания ГТГ, связанной с кругом мастеров, приглашенных Всеволодом для украшения Дмитриевского собора. Среди приглашенных мастеров вполне могли быть специалисты по работе со стеклом и эмалями.

Находка высокохудожественного произведения мастера-эмальера на небольшом сельском поселении, неизвестном до обследований 2018 г., органично вписывается в серию находок предметов, связанных с повседневным обиходом и специальными занятиями элиты на селищах XII–первой половины XIII в. в Суздальском Ополье. К числу таких предметов ранее было предложено относить вислые печати, пломбы, книжные застежки, стили для письма, предметы из драгоценных металлов, фрагменты амфорной керамики, находки вооружения и парадного конского снаряжения, предметы личного благочестия со сложной религиозной символикой (энколпионы, амулеты-змеевики).

После завершения первого этапа обследования Суздальского Ополья комплексы дорогих и престижных предметов были выделены в вещевых коллекциях 25 селищ XII–первой половины XIII в. (Makarov, 2013). В настоящее время этот перечень существенно расширился (Макаров, Гайдуков, 2018). Подобные комплексы правомерно рассматривать как археологические маркеры “усадеб элиты” на сельских территориях центра Северо-Восточной Руси, располагавшихся не на городищах, как это традиционно было принято считать, а на открытых поселениях. Вполне вероятно, что владелец одной из таких усадеб, находившейся на водоразделе Каменки и Уршмы на селище, получившем название СеменовскоеСоветское 3, носил имя Нестер.

Эмалевая подвеска, найденная на селище, важна как предмет, раскрывающий связь археологических древностей средневековых поселений с памятниками “высокой” культуры Северо-Восточной Руси, которые часто воспринимаются как изолированные явления, обособленные от традиционной культурной среды. Подвеска со святым Нестором показывает, что художественные образы и культурные идеи владимирского княжеского двора так или иначе проникали далеко за пределы княжеских резиденций.

Библиография

- 1. Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953–1954 гг.). М.: Изд-во АН СССР, 1958. 159 с.

- 2. Бейлекчи Вал.В., Данилов О.В. Редкие изделия с эмалью из Мурома (по материалам раскопок 2017–2018 гг.) // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 9. М.: ИА РАН, 2019. (В печати)

- 3. Воронин Н.Н. Археологические заметки // КСИИМК. 1956. Вып. 62. С. 17–32.

- 4. Гладкая М.С. Рельефы Дмитриевского собора во Владимире: опыт комплексного исследования. М.: Индрик, 2009. 288 с.

- 5. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. I: Древнерусское искусство X – начала XV века. М.: Красная площадь, 1995. 272 с.

- 6. Ивакин Г.Ю., Пуцко В.Г. Киевский каменный рельеф с изображением Евстафия Плакиды // РА. 2000. № 4. С. 160–168.

- 7. Искусство Византии в собраниях СССР: каталог выставки. Ч. 2: Искусство эпохи иконоборчества. Искусство IX–XII веков. М.: Сов. художник, 1977. 156 с.

- 8. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 2000. С. 40–41.

- 9. Лапшин В.А. Керамическая шкала средневекового Суздаля // Древнерусская керамика / Ред. С.А. Плетнева. М.: ИА РАН, 1992. С. 90–102.

- 10. Макаров Н.А., Гайдуков П.Г. Печать Дамиана из Суздальского Ополья // Земли родной минувшая судьба… К юбилею А.Е. Леонтьева / Ред. А.В. Чернецов. М.: ИА РАН, 2018. С. 29–33.

- 11. Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М.: Наука, 1975. 135 с.

- 12. Мухина Т.Ф. К вопросу об эмальерном производстве во Владимире (находки последних лет) // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 2. М.: ИА РАН, 2008. С. 147–154.

- 13. Назаренко А.В. Несостоявшаяся епархия (об одном из церковно-политических проектов Андрея Боголюбского) // “Хвалам достойный…”. Андрей Боголюбский в русской истории и культуре: междунар. конф. (Владимир, 5–6 июля 2011 г.). Владимир: Гос. Влад.-Сузд. музей-заповедник, 2013. С. 10–33.

- 14. Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Л.: Изд-во АН СССР, 1926–1928. 3 ч.

- 15. Сказание о чудесах Владимирской иконы Богородицы // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4: XII в. / Ред. Д.С. Лихачев. СПб.: Наука, 1997. С. 218–225.

- 16. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь: В церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. / Сост. И.В. Ягич. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. АН, 1886 (Памятники древнерусского языка; т. 1). 608 с.

- 17. Спасеных А.Н. Литые кресты XIV–XVI веков как свидетели истории образования Московской Руси. Новосибирск: Академиздат, 2019. 654 с.

- 18. Стерлигова И.А. Византийский мощевик Дмитрия Солунского из Московского Кремля // Дмитриевский собор во Владимире: к 800-летию создания. М.: Модус граффити, 1997. С. 255–270.

- 19. Этингоф О.Е. “Чин с Еммануилом и двумя архангелами” из Государственной Третьяковской галереи. К иконографии Деисуса // Дмитриевский собор во Владимире: к 800-летию создания. М.: Модус граффити, 1997. С. 175–187.

- 20. Янин В.Л., Зализняк А.А. Поправки и замечания к чтению ранее опубликованных берестяных грамот // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М.: Наука, 1993. С. 123–180.

- 21. Яшаева Т., Денисова Е., Гинькут Н., Залесская В., Журавлев Д. Наследие византийского Херсона. Севастополь: Телескоп; Остин: Ин-т классической археологии Техасского ун-та, 2011. 708 с.

- 22. Grabar A. Quelques reliquaires de saint Démétrios et le martyrium du saint à Salonique // Dumbarton Oaks Papers. V. 5. Washington, 1950. P. 2–28.

- 23. Makarov N. Social elite at rural sites of the Suzdal region in North-Eastern Rus // Hierarchies in rural settlements / Ed. J. Klápště. Praha: Brepols, 2013 (Ruralia; IX). P. 371–386.

- 24. Pekarska L. Jewellery of Princely Kiev. The Kiev hoards in the British Museum and the Metropolitan Museum of Art and related material. Mainz; L.: Verlag des Römish-Germanishen Zentralmuseum, 2011. 262 p.

- 25. Ross M.C. Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection. V. II: Jewelry, Enamels and Art of the Migration Period. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, 1965. 144 p.

- 26. White M. Byzantine visual propaganda and the inverted heart motif // Byzantion. 2006. V. 76. P. 330–363.

- 27. White M. Military Saints in Byzantium and Rus’, 900–1200. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. 255 p.

2. В эмали присутствует большое количество пузырьков воздуха.