- Код статьи

- S020736760000270-6-1

- DOI

- 10.31857/S020736760000270-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск 7

- Страницы

- 65-90

- Аннотация

В статье подтверждены перспективы применения «ценометрического» анализа для долгосрочного и сверхдолгосрочного прогноза стоимости высокотехнологичной материальной продукции. Определена природа ценометрической зависимости как закономерности изменения динамических равновесных цен на продукцию. Аргументирована возможность организации экономики с признаками совершенной конкуренции. Подтверждены свидетельства потери конкурентоспособности странами «золотого миллиарда» в области высокотехнологичной материальной продукции, названы связанные с этим глобальные политические тенденции и риски.

- Ключевые слова

- долгосрочный ценовой прогноз, динамическое равновесие цен, ценометрия, высокотехнологичная материальная продукция, биэкспоненциальный закон стоимости, сегрегирование стран

- Дата публикации

- 06.10.2018

- Год выхода

- 2018

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 1672

Многолетние исследования, результаты которых представлены в этой статье, выполнены на стыке экономических и технических наук. Возможно этим объясняется то, почему они не появились на десятки лет ранее стараниями других авторов. Исследования выполнены в рамках сформулированной нами «ценометрической» парадигмы [6].

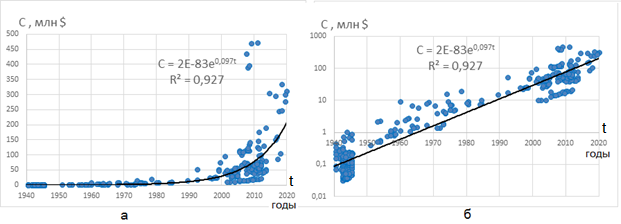

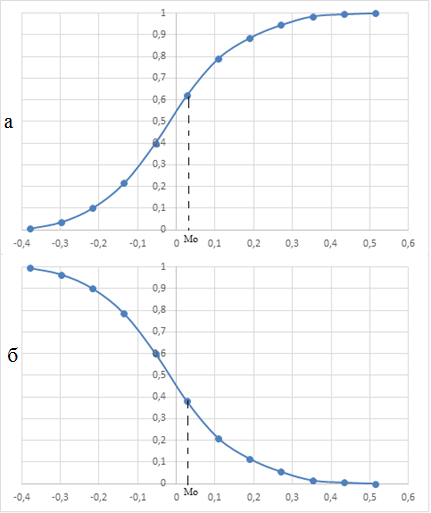

На рис. 1-3 представлены графики, отражающие тенденции возрастания стоимости авиатехники в мире в ХХ веке по данным разработчиков отечественной авиатехники. Как видно из них, ещё до формулирования нами понятия ценометрической парадигмы были известны общие тенденции и даже отчасти характер перманентного возрастания цен на высокотехнологичную материальную продукцию в зависимости от времени [22, 24, с. 63, 25, 30, 33], но не был известен такой закон количественного роста цен, который позволял бы рассчитывать их наперёд.

Рис. 1. Тенденции возрастания стоимости авиатехники в мире по данным разработчиков отечественной авиатехники: а) стоимость (С) пассажирских самолетов в зависимости от года их ввода в эксплуатацию [25. С. 19]; б) стоимость истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 56]; в) удельная стоимость планера истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 57].

Рис. 2. Динамика удельной стоимости самолётов (по данным [33. С. 18]): а – с поршневыми двигателями; б – с газотурбинными двигателями.

Рис. 3. Возрастание трудоёмкости и стоимости типовых образцов военной техники (номограмма, [22. С. 11]) 1* - ракета (стоимость и трудоёмкость изготовления одного самолёта больше стоимости одной ракеты в 5-50 раз); 2* - танк (стоимость и трудоёмкость изготовления одного корабля больше стоимости одного танка в 50-100 раз). Вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

Существовало также представление о более высоких темпах возрастания цен на виды продукции, имеющие более высокую технологическую сложность и наукоёмкость (более высокую добавленную стоимость) (рис. 3). Тем не менее все указанные сведения о возрастании стоимости современной высокотехнологичной техники всегда определялись лишь как тенденция и не имелось сколько-нибудь убедительных данных системного сравнительного анализа или обобщающего описания соотношения уровня мировых цен ни на один из видов высокотехнологичной продукции США, Евросоюза, Японии и, например, России и Китая. В последнее время две последние из названных стран, как правило, реализовывали на рынке примерно одинаковую продукцию по более низким ценам, чем США, Евросоюз, Япония. Как ни парадоксально, но эти же страны официально имеют и более низкую производительность труда [20-23, 36, 39].

1. Влияние времени и дислокации выпуска высокотехнологичной материальной продукции на её стоимость

В ходе формирования понятия исследовательской ценометрической парадигмы авторами был систематизирован и обработан более, чем 100-летний ретромассив исходной информации по ценам на реализованные поставки высокотехнологичной продукции (боевые, транспортные, топливозаправочные, пассажирские, самолёты и вертолёты, бронетанковую технику), полученный в первую очередь из данных специализированных источников и состоящий из более чем шестисот статистических выкладок [3-6, 11-18, 39]. В результате нами была обнаружена и с помощью обширных математико-статистических исследований подтверждена неизвестная ранее закономерность биэкспоненциального (раздвоенного) стабильного возрастания рыночной стоимости высокотехнологичной материальной продукции в зависимости от момента времени выпуска и от исключительной (сегрегационной) принадлежности места размещения производства дискретно одному из двух мировых кластеров стран [6]. Такая закономерность получила наименование – «ценометрическая». При этом анализе в качестве исходных данных рассматривались массивы мировых контрактных цен на первичную материальную продукцию (исключая «сэконд-хенд», ремонт, восстановление, модернизацию, услуги и т.п.) в долларовом выражении по курсу на год производства товара.

Проиллюстрируем подтверждение полученной закономерности на примере поставок боевых самолётов, определяемых как типичные объекты высокотехнологичной материальной продукции. Всего при этом в качестве исходных данных было использовано 354 сообщения высокой достоверности о ценах во временном промежутке с 1939 г. по 2018 г. [1, 2, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 50].

Рис. 4. Цены на боевые самолеты мира (млн. $) в зависимости от года поставки t. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 4 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

При составлении графика тренда, построенного на основании массива исходных данных по ценам на боевые самолёты с использованием расчётно-графических возможностей приложения Microsoft Excel. Как можно убедиться, полученный тренд описывается экспоненциальной зависимостью с достаточно большой величиной оценки достоверности (R2 = 0,927). Тренд изменения цен станем считать графиком роста рыночной стоимости образцов данного вида материальной высокотехнологичной продукции (боевых самолётов).

В развитие информации, отражённой на предыдущих графиках, на рис. 5 представлен тренд, построенный на основании предыдущих сообщений, выраженных в виде удельных цен на боевые самолёты. Именно этот параметр широко используется в практике выполнения технико-экономических оценок проектных и принятия конструкторских решений в авиастроении [8, 24, 25, 30, 33, 34, 41].

Y = C / m (1)

где Y – удельная цена образца, млн. $/т;

С – контрактная цена поставки образца, млн. $;

m – масса пустого (не заправленного, неснаряжённого, без экипажа) образца, т.

Рис. 5. Удельные цены на боевые самолеты мира в зависимости от года поставки t. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 5 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

На этих графиках зафиксировано увеличение достоверности аппроксимации данных c R2 = 0,927 (рис. 4) до 0,9569 (рис. 5), что свидетельствует о лучшем соответствии новой закономерности исходным данным, лишний раз подтверждает целесообразность использования «классического» понятия удельной цены и ещё раз доказывает экспоненциальную форму графиков, отражающих возрастание стоимости продукции. Тренд удельных цен будем считать графиком роста удельной рыночной стоимости данного вида продукции (боевых самолётов).

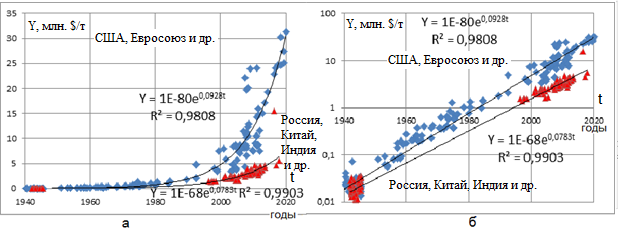

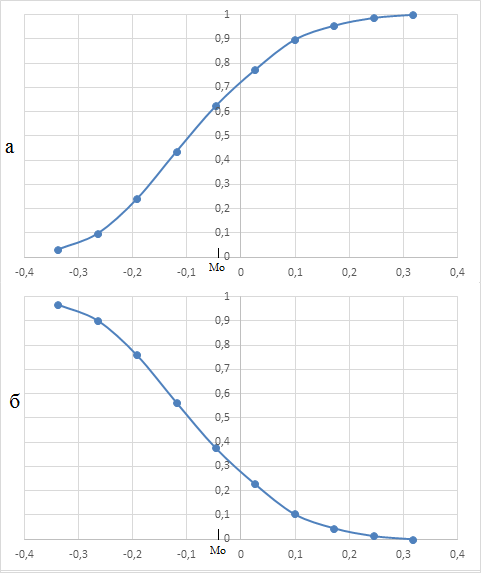

На рис. 6 представлен раздвоенный график тренда удельных цен, построенный на основании уже известных исходных данных, но разделённый (сегрегированный) по двум кластерам стран мира. Первый кластер включает следующий перечень стран, имевших программы производства боевых самолётов: США, страны Евросоюза, Япония, Южная Корея, Тайвань, Израиль. Второй кластер на сегодняшний день включает в себя следующие страны, также имеющие программы производства боевых самолётов: Россия, Китай, Индия, Иран. Фиксируем на графике рис. 6 увеличение достоверности аппроксимации данных c R2 = 0,9569 (на рис. 5) до 0,9808 для сегрегированных стран первого кластера и до 0,9903 для стран второго кластера, что свидетельствует о лучшем соответствии вновь построенной закономерности реальным данным и, следовательно, подтверждает биэкспоненциальные свойства раздваивающейся кривой, отражающей возрастание стоимости продукции.

Рис. 6. Удельные цены на боевые самолеты мира, сегрегированные по двум мировым кластерам стран в зависимости от года поставки t. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 6 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

С этого момента должен быть сформулирован вывод, что нами установлена математико-статистическая закономерность биэкспоненциального (раздвоенного) возрастания рыночной стоимости высокотехнологичной материальной продукции определённого вида (ценометрический эффект), количественно определяемая только моментом времени выпуска и исключительной сегрегационной принадлежностью дислокации производства одному из двух мировых кластеров стран. При этом установлена более высокая скорость возрастания рыночной стоимости у производителей в странах первого кластера (США, страны Евросоюза, Швейцария, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Израиль, Тайвань, Сингапур и, вероятно, при организации производства: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бруней, Катар, Бахрейн, Гонконг, Новая Зеландия) в сравнении с производителями в странах второго кластера (все остальные страны мира, в том числе Россия, Китай, Индия) [3-6, 17].

Сформулированная закономерность (эффект) биэкспоненциального (раздвоенного) дискретного возрастания во времени рыночной стоимости высокотехнологичной материальной продукции является объективным проявлением скрытых фундаментальных отличий в системах ценообразования двух мировых кластеров стран. На этом этапе полученные выводы представляют малую практическую ценность для долгосрочного (с горизонтом 10-20 лет) и дальнесрочного (20-30 лет) прогнозирования цен на высокотехнологичную материальную продукцию из-за больших ошибок разброса, но имеют решающее значение для понимания существующей ситуации по состоянию и перспективам рынка (или скорее двух рынков) этой продукции. Величина ошибок прогноза может быть значительно снижена, что будет показано далее, а пока что полученные выводы позволяют утверждать, что они уже изменяют сложившиеся научные экономические представления о наличии единого открытого мирового рынка материальной высокотехнологической продукции, являющейся основой мировой экономической системы. Рынок как сфера свободного товарно-денежного обращения определяет экономическое пространство по производству и сбыту продукции на основе эквивалентного товарообмена на деньги или товар и соответственно подразумевает экономические отношения в сфере товарооборота, основанные на учёте спроса и предложения, свободе хозяйственной деятельности, свободном ценообразовании и конкуренции. Однако выявленная нами закономерность описывает два различных мировых тренда цен на высокотехнологичную материальную продукцию, в разы отличающихся сегодня друг от друга. Таким образом, существование в течение длительного времени (около восьмидесяти лет) двух практически изолированных друг от друга ценовых (и, следует подчеркнуть, дискретных) трендов свидетельствует о наличии в мире двух рынков материальной высокотехнологической продукции и, следовательно, двух обособленных мировых экономических систем, взаимодействующих друг с другом только в пограничных областях.

Экономическое деление мира на две системы коррелируется с противопоставлением верхней и остальной частью ООНовского списка стран по доле ВВП на душу населения [46], с общепринятыми понятиями размежевания стран мира: богатые / бедные, «Золотой миллиард» / остальной мир, «мировой центр» / «периферия», Запад / Восток. Наиболее известным экономико-политическим союзом первого сегрегированного кластера стран является клуб G7, второй группы стран — объединения BRICS, ШОС [6].

Выявленный эффект ценовой сегрегации соответствует теории «неэквивалентного обмена» в современной мировой экономической системе, а также гипотезе российского ученого Р.Нижегородцева [31] о неравновесии реальной экономики и сосуществовании стран, длительное время находящихся в депрессионном и инфляционном разрывах, искусственно поддерживаемых странами «мирового центра». Кроме того, в отдельных аспектах эффект ценовой сегрегации согласуется с теорией новейшего институционализма Д. Норта, который объясняет существующую ситуацию исторически сложившимися с позднего средневековья различиями в эффективности между двумя основными институциональными (правовыми) моделями: прогрессивной Английской и централизовано-бюрократической Испано-Португальской (при сравнении качества жизни населения стран Северной и Латинской Америки) [7]. Этим обстоятельством, по мнению Д. Норта, в частности, объясняется деление стран на богатые и бедные. Описанный авторами эффект ценовой сегрегации скорее является эмпирическим подтверждением отдельных аспектов перечисленных теорий (гипотез), при этом в ряде случаев (институционализм Д. Норта) «соответствует» их выводам с результатом «до наоборот», в связи с вновь открывшимися обстоятельствами организации экономической системы.

2. Совершенствование ценометрической закономерности для обеспечения долгосрочных и дальнесрочных прогнозов

Практика экономических оценок реализации проектных и конструкторских решений в авиастроении [8, 24, 25, 30, 33, 34, 41] позволяет увеличить достоверность аппроксимации, дополнительно используя, как минимум, ещё два известных «классических» технико-экономических параметра, имеющих статистически заметное влияние на цены. Ими являются: число выпущенных образцов (параметр серийности) и динамическая характеристика образца (в рассмотренных случаях - крейсерская скорость полёта).

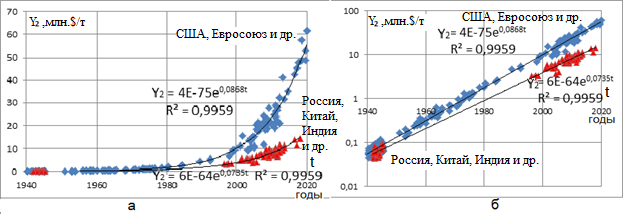

Массив исходных данных может иметь значительные различия по номеру выпуска от первого образца до тысячных серий поставок. Стоимость образца материальной продукции экспоненциально падает с увеличением числа выпущенных образцов одного типа (закон Т. Райта), что увеличивает разброс контрактных цен на одинаковые образцы, поставляемые разными фирмами. Благодаря введению в формулу (1) параметра, компенсирующего влияние разброса серийности образцов на удельную стоимость, получены графики трендов, представленные на рис. 7. Отмечаем увеличение достоверности аппроксимации данных по уточнённой удельной стоимости c R2 = 0,9808 (рис. 6) до 0,993 для сегрегированных стран первого кластера (рис. 7) и c R2 = 0,9903 до 0,9955 для стран второго кластера (рис. 7). Это свидетельствует о лучшем соответствии вновь построенной закономерности исходным данным и, следовательно, подтверждает целесообразность использования проведённого уточнения.

Удельная цена образца Y1, уточнённая (скомпенсированная) по объёму выпуска (серийности), в данном случае приобретает вид:

Y1 = Y ∙ N 0,13 (2)

где Y – удельная цена образца;

N0,13 – «компенсатор серийности» - серийный номер выпущенного образца в степени 0,13 (эмпирически установленный показатель), которая характеризует интенсивность изменения цены высокотехнологичного образца в зависимости от его номера.

По существу, тренды на рис. 7 представляют собой графики удельной рыночной стоимости первого образца серии выпуска, в связи с чем на этих графиках в разы выросли максимальные параметры удельной стоимости по вертикальной оси.

Рис. 7. Удельные цены на боевые самолеты мира, сегрегированные по двум мировым кластерам стран в зависимости от года поставки t, с учётом влияния количества (серийности) образцов. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 7 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

Кроме этого, массив исходных данных на боевые самолёты имеет значительные различия по крейсерским скоростям, что в реальности дополнительно влияет на разброс цен образцов этого вида продукции. Вводя в формулу (2) также «классический», заимствованный из [25] параметр влияния крейсерской скорости на стоимость планера самолёта, получаем для достигнутого этапа исследований окончательно уточнённую «полную» удельную цену Y2 образца:

Y2 = 2 ∙ Y1 / (1+ V / 800) (3)

где V – крейсерская скорость самолёта (км/час);

Y1 – удельная цена образца, уточнённая (скомпенсированная) по объёму выпуска (серийности);

Благодаря введению параметра, компенсирующего влияние разброса крейсерской скорости образцов на «полную» удельную стоимость, получены тренды, представленные на рис. 8. Фиксируем здесь увеличение достоверности аппроксимации данных по уточнённой удельной рыночной стоимости c R2 = 0,993 (рис. 7) до 0,9959 (рис. 8) для сегрегированных стран первого кластера и c R2 = 0,9956 до 0,9959 для сегрегированных стран второго кластера (рис. 8), что свидетельствует о лучшем соответствии вновь построенной закономерности исходным данным и, следовательно, подтверждает целесообразность использования окончательного уточнения.

Рис. 8. Полная удельная цена на боевые самолеты мира, сегрегированная по двум мировым кластерам стран в зависимости от года поставки t, с учётом влияния численности (серийности) и крейсерской скорости образцов. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 8 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

Фиксируем здесь увеличение достоверности аппроксимации данных по уточнённой удельной рыночной стоимости c R2 = 0,993 (рис.7) до 0,9959 (рис. 8) для сегрегированных стран первого кластера и c R2 = 0,9956 до 0,9959 для сегрегированных стран второго кластера (рис. 8), что свидетельствует о лучшем соответствии вновь построенной закономерности исходным данным и, следовательно, подтверждает целесообразность использования окончательного уточнения.

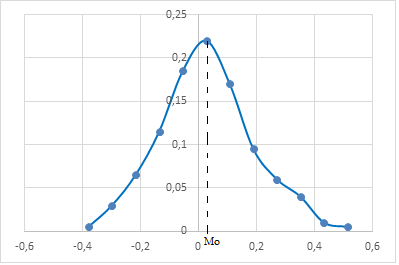

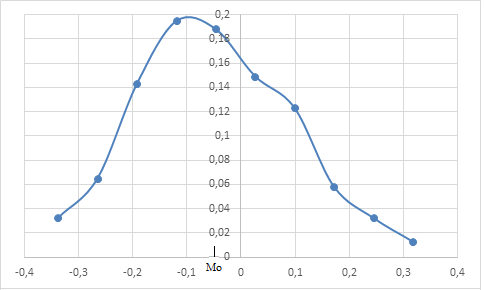

Математико-статистический анализ выявленной эмпирической закономерности показал распределение отклонений рыночных цен от полной удельной стоимости боевых самолётов, близкое к нормальному, имеющему низкие значения асимметрии и эксцесса и соответствующее правилу «трёх сигм» (рис. 8) для стран первой и второй групп. Таким образом, после компенсации влияния на полученную зависимость трёх основных показателей и сегрегационного фактора обе полученные зависимости плотности распределения могут рассматриваться уже как полноценные свидетельства влияния любых остающихся показателей, как слабо взаимозависимых случайных величин. Это же подтверждает и форма колоколообразных зависимостей, и незначительное расхождение между максимумом кривой и матожиданием. Таким образом, можно предположить, что получение нормального распределения отклонений полных удельных стоимостей (рис. 9) позволило компенсировать доминирование всех основных значимых показателей, влияющих на цены, оставив только время и случайные факторы. А это подтверждает правомерность примененного в нашем случае термина «полная удельная стоимость».

Рис. 9. Близкая к нормальной эмпирическая плотность распределения отклонений рыночных полных удельных цен образца относительно полученной модели для тренда Y2 = 4E-75e0,0868t (страны первого кластера). Стандартное отклонение выборки S1 = 0,16222 полной удельной цены образца, дисперсия 0,02631, матожидание Мо = 0,02716.

Рис. 10. Верхний график (10 а) зависимости части общего объёма реализованных контрактов от величины полной удельной цены образца для тренда Y2 = 4E-75e0,0868t (страны первого кластера). В других терминах это график реализованного предложения на рынке стран первого кластера в зависимости от цены. Нижний график (10 б) представляет собой зависимость спроса от цены на рынке стран первого кластера.

Рис. 11. Близкая к нормальной эмпирическая плотность распределения отклонений рыночных полных удельных цен образца относительно полученной модели для тренда Y2 = 6E-64e0,0735t (страны второго кластера). Стандартное отклонение выборки S2 = 0,14537 полной удельной ценыобразца, дисперсия 0,02113, матожидание Мо = - 0,0469354.

Рис. 12. Верхний график (12 а) зависимости части общего объёма реализованных контрактов от величины полной удельной цены образца для тренда Y2 = 6E-64e0,0735t (страны второго кластера). В других терминах это график реализованного предложения на рынке стран второго кластера в зависимости от цены. Нижний график (12 б) представляет собой зависимость спроса от цены на рынке стран второго кластера.

На рис. 13 представлены не только кривые, характеризующие возрастание стоимости боевых самолётов стран, относящихся к обоим кластерам, но и границы области разброса цен с доверительной вероятностью 0,99. Как можно убедиться, поля разброса цен этого вида продукции для двух кластеров перестали соприкасаться ~ в 2012 году. То есть в это время продукция типа боевых самолётов первого кластера стран должна была бы стать полностью неконкурентоспособной на едином рынке. Однако дорожающая высокотехнологичная продукция стран первого кластера производится и распространяется вплоть до настоящего времени, хотя постепенно теряет свои позиции из-за сокращения сбыта. Следовательно, ситуация долговременного сосуществования конкурентной и неконкурентной продукции вновь подтверждает факт наличия в мире двух изолированных кластерных рынков, при этом свобода обмена товарами между ними серьёзно ограничена по определению. Следует так же напомнить, что ситуация на других высокотехнологичных рынках (бронетехники, гражданской авиации и других) аналогична описанной для боевых самолётов [3, 5, 6, 12-15, 17, 18]. Нет сомнений в возможности пролонгации этих условий и на другие отрасли промышленного производства, например, на судостроение.

Рис. 13. Полная удельная цена боевых самолетов мира и границы разброса сегрегированных цен (пунктирные линии) с доверительной вероятностью 0,99 в период 1980-2020 гг. R2 - величина оценки достоверности аппроксимации. На рис. 13 б вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.

Как мы уже убедились, в результате введения нескольких технических компенсаций в полученных зависимостях удалось значительно поднять точность отражения реального процесса изменения полных удельных стоимостей продукции, а, следовательно, и их прогностические возможности. Оценим потенциальную точность прогноза с применением формул полных удельных стоимостей продукции. Определим стандартное отклонение прогноза для первого (S1р) и второго (S2р) кластеров стран от значений полной удельной стоимости продукции, например, к прогнозному 2043 году по формуле из [33, с. 51]:

Sр = S · {[(n+1) / n] + [(t+ - t±)2 / Σ(t - t±)2]}0,5 (4)

где SP- стандартное отклонение прогнозного стоимостного тренда;

S- стандартное отклонение стоимостного тренда;

n – число наблюдений ретроспективного периода;

t+ - период упреждения плюс время ретроспекции t+ =103 для стран первой группы; t+ =101 для стран второй группы;

t± - середина ретроспективного периода t± =39 для стран первой группы (1979 г.); t± =35 для стран второй группы (1977 г.);

S1р = S1 · 1,018 = 0,165

S2р = S2 · 1,016 = 0,1477

Таким образом, стандартное отклонение прогнозного стоимостного тренда увеличилось менее, чем на 2 % при периоде упреждения в 25 лет. Полученная здесь величина стандартных отклонений прогноза для стран обоих кластеров уровня 0,15…0,17 является высоким, недостижимым до последнего времени показателем точности дальнесрочных прогнозов.

Кроме того, авторами были проведены два численных эксперимента по верификации биэкспоненциальной закономерности возрастания мировых цен на высокотехнологичную материальную продукцию. Во-первых, было проведено сравнение опубликованных ранее результатов прогнозных возможностей использования биэкспоненциальной закономерности с возможностями методик известного консалтингового агентства «Forecast International Weapons Group» [3] по объёмам поставок боевой техники на мировой рынок. Сравнение выявило конкурентоспособную точность и лучшие упреждающие возможности прогнозирования с использованием биэкспоненциальной зависимости.

Во-вторых, использовав исходные технико-экономические показатели двух образцов 70-летней давности и выдвинутую авторами гипотезу об идентичности характера изменения цен на внешнем и внутреннем рынках, удалось с достаточной точностью определить стоимость пяти образцов современной отечественной высокотехнологичной продукции [4].

3. Определение динамической равновесной цены на продукцию в рамках ценометрической парадигмы [6]

К этому моменту нами сформулирован следующий вывод: в настоящее время цена высокотехнологичной материальной продукции, соответствующая установленной закономерности биэкспоненциального возрастания её рыночной стоимости, обеспечивает для каждого кластера стран оптимальный взаимовыгодный с экономической точки зрения компромисс между поставщиком и заказчиком продукции.

В данном случае сформулированная закономерность является законом изменения равновесной цены во времени (динамической равновесной цены), когда объём спроса равен объёму предложения на конкурентном рынке, при этом нет дефицита или избытка товаров, а значит, минимальны, связанные с этим экономические потери. В экономической теории стремление цен к динамическому равновесию на рынке объясняется минимизацией интегральных общественных экономических потерь. Кривые предложения для каждого из сегрегированных рынков в нашем случае определены в соответствии с кривыми на рис. 10 а, 12 а. Можно считать, что кривые спроса на рис. 10 б, 12 б – являются их зеркальным отражением относительно вертикали, проходящей через точку, соответствующую матожиданию распределения плотности отклонений полных удельных цен (рис. 9, 11).

Соответственно законам равновесия цена стремится к такому уровню, при котором спрос равен предложению. Этот уровень совпадает со значениями сформулированной зависимости, или точнее с близким ей значением матожидания распределения плотности на рис. 9 и 11. Как было показано (рис. 13), степень приближения индивидуальных цен к точке динамического равновесия имеет свои статистические ограничения, определяемые случайными факторами. При выходе за рамки ±33% величины динамической равновесной цены поставка продукции вообще будет сорвана с доверительной вероятностью не менее 0,95. При меньших несовпадениях цен с величиной «динамического равновесия» часть финансовых потерь в реальности компенсируется следующим таким же несовпадением, имеющим противоположный знак. Последнее свойство даёт свои преимущества для крупных производителей, которые, собственно, и доминируют на этом рынке. Поэтому точно оценить экономию при «искусственном» подталкивании индивидуальных рыночных цен к прогнозируемому «природоподобному» динамическому равновесию в общем случае достаточно сложно, однако такие действия очевидно целесообразны, так как они, кроме минимизации общественных потерь, должны будут уменьшить общий хаос с ценовым планированием и субсидированием проектов в области выпуска высокотехнологичной материальной продукции.

Считается, что если под влиянием неценовых факторов на рынке происходит повышение спроса при неизменном предложении или сокращение предложения при неизменном спросе, то цена возрастет, и наоборот. В связи с этим возникает ряд новых парадоксальных вопросов и выводов:

- видимо на рынках объективно существует постоянный неценовой фактор, влияющий на повышение цен, а, следовательно, повышающий и спрос;

- пределы изменения цен под влиянием любых факторов не могут превышать ±33% значения равновесной цены (изменяемой в соответствии с выявленной закономерностью) с доверительной вероятностью не менее 0,95. Следовательно, эта величина ставит предел возможностям влияния на цены с помощью предложения? Кстати, любые отклонения от равновесной цены случайного характера должны компенсироваться такими же по величине отклонениями, но с противоположным знаком в краткосрочный период порядка нескольких лет;

- сравнение текущих рыночных цен с расчётной динамической равновесной ценой позволяет характеризовать проектируемую или выпускаемую продукцию в соответствии с критерием «дорого - дёшево» на конкретный момент времени её выпуска, то есть формализовать эти понятия в рамках экономики;

- общепринятые взгляды о влиянии рыночного спроса на цены, по крайней мере в рассматриваемой области высокотехнологичной материальной продукции, представляются излишне гипертрофированными. Например, во время максимального спроса на боевые самолёты и бронетехнику с начала второй Мировой войны не замечено даже намёка на тенденцию к повышению цен относительно существовавшего до этого и последующего уровня ни в СССР, ни в США [29, 50]. Как можно убедиться по всем представленным нами графикам, стабильность динамической равновесной цены также не менялась во времена холодной и региональных войн, конфликтов и противостояний, разрядки напряжённости, расцвета и смен целого ряда номерных промышленных революций и технологических укладов, в годы экономических, финансовых и других кризисов [6];

- кроме сегрегационного фактора и фактора времени объективно зафиксировано влияние на ценообразование только технико-производственных характеристик, что является сильным доводом в пользу доминирования влияния себестоимости и затратной схемы ценообразования (по издержкам производства) на формирование стоимости рассматриваемого перечня продукции;

- под сомнение можно было бы поставить саму реальность существования свободных рыночных цен на высокотехнологичную материальную продукцию. Однако существование двух рыночных систем с дискретными уровнями динамических равновесных цен на одинаковую продукцию может быть объяснено только в рамках экономических законов конкуренции. Кроме того, несомненно, что маркетинг, искусство продажи, социальные и психологические факторы играют более заметную роль в ценообразовании услуг, в спекулятивной, виртуальной продукции или продукции индивидуального потребления.

Таким образом, становится очевидным, что рынок высокотехнологичной материальной продукции является в большей степени не ценовым стимулятором производства, а фильтром, отсекающим излишки товаров, некондиционную продукцию и способствующим приведению цен к области динамического равновесия.

4. Экспертиза новых правил ценообразования при ГОЗ и предложения по их уточнению

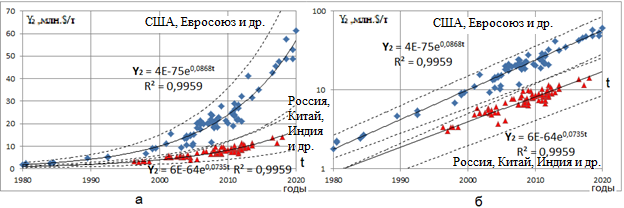

В настоящее время для определения ежегодного роста стоимости продукции при осуществлении государственного заказа используются в лучшем случае отраслевые индексы цен производителей, предназначенные для узаконенной компенсации производителю дополнительных затрат, возникающих из-за возрастания рыночных цен на материалы, комплектующие и оплату труда [27]. При государственном оборонном заказе (ГОЗ) эти индексы, рассчитываемые к тому же в рублях для «осреднённой» отраслевой продукции, недостаточны, так как близки всего-навсего к компенсации рублёвой «монетарной» инфляции, вследствие чего, как правило, очень сильно отстают от реальности и в результате «тянут» производство к убыточности и «плановому» снижению имеющегося технического уровня, так как именно продукция низкого технического уровня дорожает медленнее. Как можно убедиться по рис. 14, регламентируемые индексы цен производителей (компенсаторы удорожания продукцию машиностроения в выборке документов [27]) в 100 % случаев не возмещают полностью возрастания цен на боевую авиацию и бронетехнику. Механизм индексирования компенсировал менее 50 % удорожания производства боевых самолётов и менее 60 % бронетехники в период 2008-2017 гг.

Рис. 14. Изменение индекса цен производителей [27] машиностроительной отрасли и индексов равновесной цены на отечественную боевую авиацию и бронетехнику, рассчитанных в соответствии с ценометрической парадигмой (см. нижний график на рис. 13)

По словам заместителя руководителя Федеральной Антимонопольной Службы России (ФАС) М.Овчинникова [38]: «При существующей системе ценообразования предприятиям ОПК невыгодно показывать свои издержки, снижать затраты», а наоборот выгодно «раздувать себестоимость». После введения в 2018 году новых правил, цена на серийную продукцию, поставляемую единственным поставщиком, будет считаться один раз в шесть лет, а дальше индексироваться в течение пяти лет на доведенный Минэкономразвития РФ индекс-дефлятор. Результатом таких мероприятий по борьбе с ценами станет то, что высокотехнологичные отрасли промышленности, будут возрастающими темпами недополучать требуемую компенсацию из-за запрета изменять согласованные цены, что, несомненно, через короткое время потребует использования «ручного регулирования» на высшем уровне или полного прекращения выполнения программы выпуска этих видов техники. Оценим по графику на рис. 15 этот гипотетический период «невозврата» на примере моделирования влияния новых правил ценообразования на выпуск высокотехнологичной отечественной продукции в случае их введения с 2012 года. Если предполагать, что в первом году поставляющая и заказывающая стороны добились идеального ценового компромисса, обеспечивающего 100 % вероятность поставки техники, то в 2017 году вероятность получения боевых самолётов по установленным новым законом ценам снизилась бы до величины не более 3%, а бронетехники не более 6 %.

Рис. 15. Модель изменения регламентируемой закупочной стоимости отечественных боевых самолётов и бронетехники в случае введения новой системы ценообразования с 2012 г. [27, 38] по отношению к динамической равновесной цене рынка (100 %), рассчитанной в соответствии с ценометрической парадигмой

Подтверждением правоты таких результатов является широко известная реальная ситуация с рисками организации процедуры банкротства ведущим и самым успешным предприятиям Российской Федерации. Судите сами, в минувшее десятилетие в сообщениях СМИ о сокращениях персонала и признании неплатёжеспособными фигурировали такие предприятия, как, РСК «МиГ», НПК «Иркут», ММП им. В.В. Чернышева, Казанский вертолётный завод, корпорация Фазотрон, Уралвагонзавод, Омский ЗТМ, Курганмашзавод, Авиакор, АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», ОАО «Концерн «Ижмаш» («Концерн «Калашников»), «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Балтийский завод», «Мотовилихинские заводы», Уралмаш, Коломенский ЗТС, Коломенский тепловозостроительный завод, Воронежский экскаваторный, Липецкий тракторный, Сибэлектросталь и многие другие. Ситуация в таких случаях «разруливается» в ручном режиме пожарным увеличением субсидий и погашением банковских долгов посредством вмешательства в этот процесс административных ресурсов, включая Президента Российской Федерации. Сложившаяся экономическая система обеспечения жизнеспособности отраслей материального производства не работает самостоятельно, а постоянно требует квалифицированного вмешательства извне. Без такого вмешательства система через год-два может рухнуть. Всё это потому, что задача правительства должна состоять в стимулировании выбора равновесной цены при заключении контрактов, а не в показной экономии, ведущей к риску технологической деградации и промышленного краха. «Власть традиционно уповает на рефлекторность и интуитивность принимаемых решений, скептически относясь к планомерному и систематическому подходу в решении любых проблем. Волевые решения, выглядящие эффектно, практически никогда не бывают эффективными, что усугубляет существующие десятилетиями проблемы и создаёт новые» [43].

Замена использования «монетарных» отраслевых индексов, практически регулируемых цен для производителей, перманентным рыночно-«природоподобным» прейскурантом динамических равновесных цен именно по отдельным видам продукции позволит снять постоянно существующую напряжённость при планировании цен на продукцию, выпускаемую в рамках ГОЗ и устранить необходимость их регулирования в «ручном режиме». При этом новые аналоги индексов цен производителей, соответствующие реальным темпам возрастания рыночной стоимости конкретного вида продукции будут автоматически предвосхищать изменения рыночных цен.

Более того, тренд динамических равновесных цен является практически самым предсказуемым параметром рынка («В экономике нет ничего стабильнее возрастания цен» [6]). Его постоянство и точность могут быть использованы не только для прогноза или регулирования. Тренд позволяет в обозримой перспективе «рекомендовать» к использованию соответствующие цены, оптимальные к требованиям рынка в качестве основы будущей, фактически рыночно-плановой экономики. Применение рекомендованных рыночно-«природоподобных» цен является оптимальным решением системных противоречий между покупателем и продавцом, монополистом и мелким производителем, между государственной и частной формой организации производства и т. п.

На сегодняшний день является актуальной задача всесторонней проверки на практике перспектив ценометрического предвидения динамических равновесных цен, соответствующих требованиям рынка в его стремлении к совершенству конкуренции. В случае положительного результата становится привлекательной возможность организации эффективной сетецентрической рыночно-плановой экономики, как минимум в высокотехнологичных отраслях. Именно «инфокоммуникационная ценометрическая модернизация» рынка материальной высокотехнологичной продукции может стать важнейшим инструментом, который позволит не только оперативно контролировать положительное развитие реформы этого сектора в нужном направлении, но и станет одним из драйверов его экономического роста. При этом требуется минимум затрат и административных ресурсов для успешного выполнения такой задачи. Преимущества рассматриваемой «ценометрической модернизации» высокотехнологичного сектора промышленности состоят в следующем:

- обеспечивается на долговременной основе объективный, независимый и прозрачный самоконтроль цен, что позволяет во многом компенсировать имеющиеся недостатки неэффективного управления, бесконтрольного «проедания» инвестиций, многократного скрытого дублирования затрат, последствий недобросовестной конкуренции, негативных сторон монополизации, системной коррупции;

- организуется самоуправляемая планово-рыночная, оптимально-экономная система с четко работающим порядком кредитования. Особенно эффективно она должна работать в кластере группы развивающихся стран (Россия, Китай, Индия и др.) И те страны, которые внедрят её первыми, получат неоспоримые конкурентные преимущества внутри своего кластера и в пограничных областях общего экономического взаимодействия со странами соперничающего кластера;

- с введением соответствующего информационного ресурса обеспечивается последовательная поэтапная эффективная хозяйственная модернизация в локальных секторах промышленности и торговли с немедленной финансовой отдачей. В отличие от множества иных предложений, такая «инфокоммуникационная» модернизация практически не требует инвестиций, ограничиваясь минимальными затратами на проведение статистических исследований и точечных изменений в существующих управленческих структурах. Потенциально низкие затраты и простота применения ценометрического инструментария позволяют оперативно провести модернизацию, даже в условиях углубления финансового кризиса и турбулентности валютных курсов;

- уравниваются конкурентные возможности государственных и частных предприятий реального сектора экономики, выдвигая на первый план их техническую оснащённость и квалификацию персонала;

- после инфокоммуникационной ценометрической модернизации на внутреннем и внешнем рынках улучшаются перспективы получения положительных результатов планирования. Их надёжность не идет ни в какое сравнение с существующими ныне финансово-экономическими обоснованиями любых современных проектов, что немаловажно для поддержания мотивации инвестирования или кредитования этапов работ в высокотехнологичных отраслях.

Цифровая экономика «…главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием интернета» (Оксфордский словарь). Предлагаемое использование закономерности алгоритмического определения динамических равновесных цен создаёт предпосылки создания рынка с признаками совершенной конкуренции, гармонично встраивается и дополняет замысел цифровизации экономики, обеспечивая возможность поставлять для неё доступный информационный ресурс предписывающей аналитики (prescriptive analytics) [42], сфокусированный на долгосрочном прогнозировании оптимальных параметров высокой степени достоверности, используемых при планировании и реализации бизнеспроектов.

5. Политико-экономические выводы

Выявленное авторами математико-статистическое подтверждение разделения мировой экономики высокотехнологичной продукции на два глобальных рынка само по себе является тревожным знаком, ибо означает наличие объективных причин противостояния в политике, в военном деле, торговле, науке, спорте и т. д. Ещё большее потрясение вызывает факт давнего и ускоряющегося опережающего роста цен в конгломерате стран «золотого миллиарда» (далее СЗМ) по сравнению с остальными.

Для иллюстрации приведём пример, типичный для всей высокотехнологичной материальной промышленности: к 1990 году СЗМ имели более чем двойной ценовой проигрыш остальным странам в классе боевых самолётов, к 2020 году он возрос ещё в полтора раза. Хуже того, такая продукция СЗМ уже сегодня стала абсолютно неконкурентоспособной (рис. 13) на внешнем рынке. При таких ценах вероятность их победы в тендерных поставках при адекватном (рыночном) сравнении в настоящее время составляет менее 1%, что подтверждается статистикой реализованных контрактов в мире. Почему же они не банкроты? Это противоречие объяснимо только тем, что существует успешно отработанная система защиты рынка СЗМ от проникновения нежелательной высокотехнологичной продукции ведущих развивающихся стран (далее ВРС), определяющих уровень низких цен на эту продукцию в остальном мире. С одной стороны, проводится перманентная политика тотального протекционизма, построенная на использовании всего диапазона соответствующих мер: пошлин, квот, эмбарго, административных барьеров, юридических норм, систем защиты интеллектуальной собственности, сертификации продукции, экологического права, запретов на поставки вовне инновационных знаний и технологий, вмешательства в валютный курс, использования льготных займов и различных субсидий и т. п. С другой стороны, СЗМ, не отменяя в целом собственный отработанный протекционистский порядок, навязывают остальному миру правила открытого рынка, свободы торговли, глобалистские правила экономической, политической, культурной, религиозной интеграции и унификации, опираясь на принцип: «если не можешь справиться с движением - возглавь его». По мнению Джозефа Стиглица [49], несколько наиболее развитых государств мира используют в своих интересах и в ущерб остальным странам глобализацию и её идеологию, обеспечивая себе свободу торговли, свободный доступ к мировым сырьевым ресурсам. Инструментом такой политики является использование в качестве мировых валют «бумажных» долларов и евро, а также право сильного на вмешательство подконтрольных им международных институтов во внутреннюю политику других государств и т. д.

Однако ситуация продолжает усугубляться возрастающими темпами и когда-нибудь должна выйти из-под контроля. Это в перспективе означает почти неизбежный проигрыш СЗМ в мировой конкуренции. То есть «в святая святых» - экономике развитых капиталистических стран мира заложены и на полный ход запущены системные кризисные процессы. В связи с этим просматривается два вероятных политических варианта линии их поведения в поисках или в затягивании выхода из этой ситуации:

- в первом, «либеральном» варианте финансово-промышленная элита СЗМ осознаёт ситуацию и вырабатывает новую стратегию реформированного лидерства, основанную на остающихся от былого превосходства преимуществах: долларовых, медиа, научно-технических, технологических, военно-политических (лидерская, финансовая, технологическая и миграционная рента [42]), в результате чего с приемлемыми потерями создаются адекватные вызову иммунные конкурентоспособные возможности;

- во втором «имперском» варианте элита этих стран, осознавая или даже не осознавая ситуацию, остаётся в русле традиционной идеологии превосходства и, основываясь на тех же остающихся преимуществах, строит конфронтационную модель мирового лидерства, основанную на имперской антитезе «Рим – варвары», продолжая цепляться за прошлое в надежде с помощью конфронтации и силы уничтожить или лишить вырывающиеся вперёд ВРС их конкурентоспособности в высокотехнологичных отраслях и знаниях.

Первый выход для СЗМ, как мы сегодня видим, чреват мучительными поисками, внутренней борьбой, расколом элит, социальными потрясениями, «экзитами», всплесками национализма и сепаратизма, расколом собственной территории на успешные и депрессивные регионы, привлечением в качестве низкооплачиваемой рабочей силы мигрантов и беженцев с правами граждан пониженного сорта, да и целых стран. При этом коалиционная организация и участие в иноземных вооружённых конфликтах и войнах в основном с малыми странами также имеют место быть.

Второй выход из кризиса чреват жёсткой конфронтацией с остальным миром в отстаивании старых имперских принципов: завоёвывай, обогащайся, разделяй и властвуй, готовься к новой войне. Можно предположить, что первая модель будущего более свойственна сегодняшнему Евросоюзу (также демократам США), а вторая - нынешнему руководству англосаксов, Саудовского региона, Японии. Однако деление в данном конкретном случае на «хорошего и плохого барина» весьма условно, тем более что в связи с тактическими выгодами их политика может меняться и мимикрировать.

Элита СЗМ после Второй мировой войны в полной мере ощутила своё единство. С тех пор она ни разу не воевала между собой, но постоянно единым фронтом, создавая различные союзы, воевала едва ли не с половиной всего остального мира поочерёдно, а ещё больше способствовала возникновению и развитию разнообразных конфликтов вне своих границ. Можно вспомнить, казалось бы, малообъяснимую интернациональную солидарность этих стран в Корейском, Арабско-Палестино-Ливанских, Фолклендском, Кувейтском, Йеменском конфликтах при возникновении угрозы своим сообщникам из СЗМ, а также при их собственных внешних экспансиях во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии и др. В этой среде характерно, что государственная принадлежность, например, Гибралтара не вызывает конфликта, даже отдалённо напоминающего Фолклендский. Тем не менее, в золотомиллиардном мире нет национальной, религиозной, этической или духовной общности. Диапазон идеологий: от тоталитарного либерализма до воинствующего ваххабизма. Единым в этом мире является только индивидуалистическое стремление к сохранению власти и собственного сравнительно высокого качества жизни. А отличительным признаком принадлежности страны к сообществу СЗМ, как показано нами, является ценометрический индикатор. Представить раскол этих правящих экономическим миром элит в настоящее время невозможно и пытаться его стимулировать бессмысленно. Никакие национальные сверхинтересы не заставят их это сделать. Такое тотальное единство разительно отличается от разобщённости остального мира, склонного среди прочего к суверенному эгоизму, раздробленности, конфликтам, борьбе самолюбий, разбазариванию ресурсов, коррупции и т.д.

Открытое политическое давление всего золотомиллиардного общества, как правило, направлено против стран, не признающих их морального лидерства. Но наиболее мощный и скоординированный натиск направлен против ВРС, достигших передовых мировых позиций в науках, технологиях, культуре, так как именно они являются потенциальными поставщиками современной высокотехнологичной продукции и самих технологий по ценам, считающимся в СЗМ демпинговыми. В ходе этого противостояния противоборствующие стороны вполне обоснованно подозревают и обвиняют друг друга во всех смертных грехах, а ещё в имперских амбициях, агрессивности, милитаризме, тоталитаризме, антигуманности и политике двойных стандартов. В основе всех этих эмоциональных, персонально неосознанных угроз, заявлений и санкций с обеих сторон лежит субъективный безотчётный страх и предчувствия экономического и цивилизационного краха.

Сравнительно новой особенностью такого противостояния является мировой процесс демилитаризации государств в отношении традиционных вооружений по причине высоких темпов подорожания военной техники и нехватки средств на её закупку (да и на содержание военнослужащих), несмотря на резкий рост военных бюджетов стран мира, начиная с 2001-2002 г.г. (начало новой финансовой гонки вооружений). Численность вооружённых сил, поставки боевых самолётов, танков [16, 17] и кораблей в мире с каждым годом неуклонно снижается. Как яркий пример: в основном по финансовым соображениям пилотируемая боевая авиация преобразуется в беспилотную. Следствием финансовой демилитаризации становится фактическое снижение ударной мощи всех армий без исключения, и одновременное возрастание диверсионного, партизанского и сетецентрического фактора в войне.

Однако в результате общего роста экономической и политической напряжённости в новых условиях многократно возрастает соблазн и риск применения противоборствующими сторонами изощрённых стратегий и видов организации террора, новых и запрещённых видов оружия, включая тактические средства массового поражения для решения собственных проблем в локальных конфликтах. Перспектива использования этих средств, поощрение политической и экономической нестабильности, а также вооружённых конфликтов среди стран, не относящихся к СЗМ, является сейчас наиболее зловещей перспективой на ближайшие годы, а может быть и на десятилетия.

Библиография

- 1. Анализ мирового рынка многоцелевых истребителей на ближнесрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Анализ стоимостных объемов контрактов, заключенных на поставку военной авиационной техники в 1 пол. 2009 г. // Рынки вооружений. 2009. № 4-6.

- 2. Анализ причин увеличения стоимости истребителей США // Военно-техническое сотрудничество. 2016. № 47.

- 3. Балабан Е.И. Гальченко А.В., Тегин В.А. Применение ценометрического метода определения стоимости серийных образцов боевой техники для выполнения долгосрочного исследовательского прогноза ее закупок // Вооружение и экономика. 2015. № 1.

- 4. Балабан Е.И. Гальченко А.В., Тегин В.А. Прогноз стоимости образцов материальной продукции военного назначения // Вооружение и экономика. 2017. № 5.

- 5. Балабан Е.И. Гальченко А.В., Тегин В.А. Танки с накруткой // Военно-промышленный курьер. 2015. № 43. (17).

- 6. Балабан Е.И. Гальченко А.В., Тегин В.А. Ценометрическая парадигма в практике экономического прогнозирования // Экономическая наука современной России. 2017. № 1.

- 7. Балацкий Е. В. Понятие времени в экономической науке // Вестник РАН. 2005. № 3.

- 8. Барковский В.И., Скопец Г.М., Степанов В.Д. Методология формирования технического облика экспортно ориентированных авиационных комплексов. М.: Физматлит. 2008.

- 9. Бюшгенс Г.С. и др. Самолётостроение в СССР 1917-1945 // М.: ЦАГИ. 1992.

- 10. Военные самолеты мира / Справочник. Под редакцией Новичкова Н.Н. // М.: Информационное агентство АРМС-ТАСС. 2003.

- 11. Гальченко А.В., Тегин В.А. Исследование рынка инвестиций в авиастроении // Оборонная техника. 2005. № 12.

- 12. Гальченко А.В., Тегин В.А. Долгосрочное прогнозирование инвестиций в гражданскую и военно-транспортную авиацию // Проблемы прогнозирования. 2007. № 5.

- 13. Гальченко А.В., Тегин В.А. Особенности динамики цен на авиационную технику // Новые технологии. 2008. № 3.

- 14. Гальченко А.В., Тегин В.А. Долгосрочный прогноз рыночной стоимости летательных аппаратов гражданской и военно-транспортной авиации // Проблемы прогнозирования. 2010. № 4.

- 15. Гальченко А.В., Тегин В.А. К вопросу о парадигме формирования цен на высокотехнологичную продукцию // В мире научных открытий. 2011. № 6.

- 16. Гальченко А.В., Тегин В.А. Долгосрочный прогноз стоимости боевых летательных аппаратов и численности ВВС стран мира // Вооружение и экономика. 2012. № 3.

- 17. Гальченко А.В., Тегин В.А. Долгосрочный прогноз стоимости танков и численности боевого состава бронесил стран мира // Вооружение и экономика. 2013. № 1.

- 18. Гальченко А.В., Тегин В.А. Оптимистический прогноз для «Арматы». // Военно-промышленный курьер. 2013. № 30 (498).

- 19. Данилкович Д., Шварев В. Анализ мирового рынка военных самолетов в 2001-2015 гг. Многофункциональные истребители, самолеты-заправщики и самолеты БПА // Рынки вооружений. 2007. № 7.

- 20. Данилкович Д., Шварев В. Мировой рынок бронированной техники в 2004-2008 гг. Анализ портфеля заказов на поставку бронетехники в 2009-2013 гг. // Рынки вооружений. 2008. № 12.

- 21. Данилкович Д., Шварев В. Оценка мирового рынка авиационной техники в 2004-2008 гг. Анализ портфеля заказов на поставку авиатехники в 2009-2013 гг. // Рынки вооружений. 2008. № 10.

- 22. Дмитриев В.В. Экономика и война или кто как воюет //Л.: Судостроение.1991.

- 23. Доклад SAR в конгрессе США по стоимости закупок авиатехники в 2006 г. // Военно-техническое сотрудничество. 2006. № 34.

- 24. Дракин И.И. Основы проектирования беспилотных летательных аппаратов с учётом экономической эффективности // М.: Машиностроение. 1973.

- 25. Егер С.М., Мишин В.Ф., Лисейцев Н.К. и др. Проектирование самолетов // М.: Машиностроение. 1983.

- 26. Ильин В., Кудашин И. Боевая авиация зарубежных стран / Иллюстрированный справочник // М.: АСТ. 2003.

- 27. Минэкономразвития России «Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год…», «Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год…».

- 28. Мороз С. Победитель // Авиация и время. 2006. № 5.

- 29. Мухин М.Ю. Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны // М.: Вече. 2011.

- 30. Мышкин Л.В. Прогнозирование развития авиационной техники // М.: Физматлит. 2008.

- 31. Нижегородцев Р.М. Управление беспорядком: глобальные уроки экономического кризиса // Проблемы управления. 2009. № 3.

- 32. Российский государственный архив экономики. (Родионов И.И. Хронология авиации / airforce.ru.).

- 33. Саркисян С.А. Теория прогнозирования и принятия решений // М.: Высшая школа. 1977.

- 34. Саркисян С.А., Минаев Э.С., Нечаев П.А. Экономическая эффективность перевозок грузов воздушным транспортом // М.: Транспорт. 1984.

- 35. Справочник по зарубежным военным и гражданским самолетам и вертолетам // М.: ЦАГИ. 1985.

- 36. Степанов В.В. Рейтинги мировых танковых парков: применение методов сравнительного анализа для оценки военно-технического уровня и конкурентоспособности танков на мировом рынке // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2012. № 2.

- 37. Статистика и анализ мировой торговли оружием. Ежегодник. // Центр анализа мировой торговли оружием. 2012, 2016.

- 38. «ТАСС» Информационное агентство России. Новые правила ценообразования ГОЗ начнут действовать в 2018 году // Военно-техническое сотрудничество. 2017. № 37.

- 39. Харькин В.С., Гальченко А.В., Тегин В.А. Определение приоритетов при выборе зарубежных партнёров на рынке вооружений // Оборонная техника. 2001. № 3.

- 40. Цихош Э. Сверхзвуковые самолёты / Справочное руководство // М.: Мир. 1983.

- 41. Чембровский О.А., Топчеев Ю.И., Самойлович Г.В. Общие принципы проектирования систем управления // М.: Машиностроение 1972.

- 42. Шеповаленко М. О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере / Выступление на VI Сеульской военно-научной конференции (6th Seoul Defense Dialogue). bmpd.livejournal.com 20 сентября 2017.

- 43. Эль Мюрид (А. Несмеян) Если завтра война. «Арабская весна» и Россия // М.: Книжный мир. 2013.

- 44. Knaack, Marcelle Size. Post-World War II Bombers, 1945–1973 // Washington, D.C.: Office of Air Force History.1988.

- 45. Knaack, Marcelle Size. Encyclopedia of US Air Force Aircraft and Missile Systems: Volume 1 Post-World War II Fighters 1945-1973 // Washington, DC: Office of Air Force History. 1978.

- 46. National Account Main Aggregates Database. December 2013. United Nations Statistics Division.

- 47. SIPRY trade-register. Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 2011 to 2011.

- 48. SIPRY trade-register. Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 2010 to 2010.

- 49. Stiglitz J. Globalization and its Discontents // London, 2002; Stiglitz J. Making Globalization Work // London, 2006

- 50. United States Air Force Statistical Digest World War II. Prepared by office of statistical control. Dec. 1945.

![Рис. 1. Тенденции возрастания стоимости авиатехники в мире по данным разработчиков отечественной авиатехники: а) стоимость (С) пассажирских самолетов в зависимости от года их ввода в эксплуатацию [25. С. 19]; б) стоимость истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 56]; в) удельная стоимость планера истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 57]. Рис. 1. Тенденции возрастания стоимости авиатехники в мире по данным разработчиков отечественной авиатехники: а) стоимость (С) пассажирских самолетов в зависимости от года их ввода в эксплуатацию [25. С. 19]; б) стоимость истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 56]; в) удельная стоимость планера истребителей в зависимости от года поставки [30. С. 57].](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/5872/image1.png)

![Рис. 2. Динамика удельной стоимости самолётов (по данным [33. С. 18]): а – с поршневыми двигателями; б – с газотурбинными двигателями. Рис. 2. Динамика удельной стоимости самолётов (по данным [33. С. 18]): а – с поршневыми двигателями; б – с газотурбинными двигателями.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/5872/image2.png)

![Рис. 3. Возрастание трудоёмкости и стоимости типовых образцов военной техники (номограмма, [22. С. 11]) 1* - ракета (стоимость и трудоёмкость изготовления одного самолёта больше стоимости одной ракеты в 5-50 раз); 2* - танк (стоимость и трудоёмкость изготовления одного корабля больше стоимости одного танка в 50-100 раз). Вертикальная ось представлена в логарифмическом виде. Рис. 3. Возрастание трудоёмкости и стоимости типовых образцов военной техники (номограмма, [22. С. 11]) 1* - ракета (стоимость и трудоёмкость изготовления одного самолёта больше стоимости одной ракеты в 5-50 раз); 2* - танк (стоимость и трудоёмкость изготовления одного корабля больше стоимости одного танка в 50-100 раз). Вертикальная ось представлена в логарифмическом виде.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/5872/image3.png)

![Рис. 14. Изменение индекса цен производителей [27] машиностроительной отрасли и индексов равновесной цены на отечественную боевую авиацию и бронетехнику, рассчитанных в соответствии с ценометрической парадигмой (см. нижний график на рис. 13) Рис. 14. Изменение индекса цен производителей [27] машиностроительной отрасли и индексов равновесной цены на отечественную боевую авиацию и бронетехнику, рассчитанных в соответствии с ценометрической парадигмой (см. нижний график на рис. 13)](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/5872/image14.png)

![Рис. 15. Модель изменения регламентируемой закупочной стоимости отечественных боевых самолётов и бронетехники в случае введения новой системы ценообразования с 2012 г. [27, 38] по отношению к динамической равновесной цене рынка (100 %), рассчитанной в соответствии с ценометрической парадигмой Рис. 15. Модель изменения регламентируемой закупочной стоимости отечественных боевых самолётов и бронетехники в случае введения новой системы ценообразования с 2012 г. [27, 38] по отношению к динамической равновесной цене рынка (100 %), рассчитанной в соответствии с ценометрической парадигмой](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/5872/image15.png)