- PII

- S032103910002902-5-1

- DOI

- 10.31857/S032103910002902-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume 78 / Issue 4

- Pages

- 806-830

- Abstract

The study presents an overview of all known monuments from the tomb of jnj, an Egyptian seafarer of the Old Kingdom. Special attention is devoted the tomb relief, reconstructed by Michele Marcolin from several fragments scattered among various museums and private collections. The author updates this reconstruction with the relief published in Charles Ede catalog 1993, Νo. 4 and with the relief published in Christie’s catalog December 6, 2007, Lot 7. The latter is attributed to jnj’s tomb based on indirect evidence. The paper concludes with an overview of the major titles of jnj with a brief commentary.

- Keywords

- Egypt of the Old Kingdom, epigraphy, the international relations of Egypt and the Levant in the third millennium BC

- Date of publication

- 23.01.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 10

- Views

- 1040

Не секрет, что в III тыс. до н.э. Египет и его азиатские соседи находились в весьма тесных взаимоотношениях. Крупные объемы предметов импорта, обнаруженных при археологических раскопках, свидетельствуют об интенсивных торговых отношениях между Египтом и Сиро-Палестинским регионом еще с конца IV тыс., в эпоху Древнего царства только укрепившихся.

Сохранилось достаточно много источников о военных конфликтах египтян в Азии, однако большинство из них касается событий на Синае или в Восточной пустыне у побережья Красного моря (как повествование ppj-nḫt(.j)/ḥḳ3-jb=j), а также на пограничных с Египтом территориях, населенных кочевниками (как походная реляция wnj).

Источники о египетской морской навигации до недавнего времени были очень скудны, что позволяло некоторым исследователям даже полностью отрицать возможность египтян совершать морские плавания. Однако с течением времени открытия на красноморском побережье остатков древнеегипетских портов и кораблей, а также папирусные находки в Вади аль-Джарф позволили установить, что по меньшей мере со времен Хеопса египтяне осуществляли плавания по каналу из Мемфисского региона в Красное море. Однако представления об организации судоходства по Средиземному морю оставались весьма смутными.

Не так давно в течение нескольких лет итальянский исследователь Микеле Марколин опубликовал ряд фрагментов рельефов с надписями из гробницы jnj, флотоводца и путешественника времен VI династии1. Надписи содержат важнейшие данные о взаимоотношениях Египта с Левантом в конце III тыс. до н.э. В ходе нашей переписки, которая началась в 2009 г., М. Марколин и я обменивались материалами и идеями, искали новые фрагменты из гробницы jnj, что было особенно трудным делом, поскольку решительно все они поступали в музеи и частные коллекции с аукционов.

Две основные исторические надписи jnj были опубликованы М. Марколином в 2010 г. с переводом на итальянский язык2, а в 2011–2012 гг. – им же в соавторстве с А. Диего Эспинелем – на английский язык3. В 2012 г. я представил и свой перевод этих текстов в исследовании староегипетских источников о ḫntj-š (изначально, вероятно, это сочетание означало «террасу») как термине для Ливана и его древесных ресурсов4. В этих статьях с разной степенью полноты были приведены сводные данные обо всех известных памятниках из гробницы jnj. В 2012 г. список этих памятников был опубликован Марколином с некоторыми дополнениями в библиографии5. Однако в то же время в его списках встречаются и пропуски, отчасти объясняющиеся тем, что его работы были посвящены прежде всего публикациям исторических надписей jnj.

3. Marcolin, Diego Espinel 2011, 570–615.

4. Bogdanov 2012, 118–122.

5. Marcolin 2012, 142–144.

В данной статье я хотел бы представить более полный перечень памятников из гробницы jnj, в том числе в связи с новыми атрибуциями и уточнениями прежних реконструкций.

Две исторических надписи jnj, доступные для изучения в настоящее время

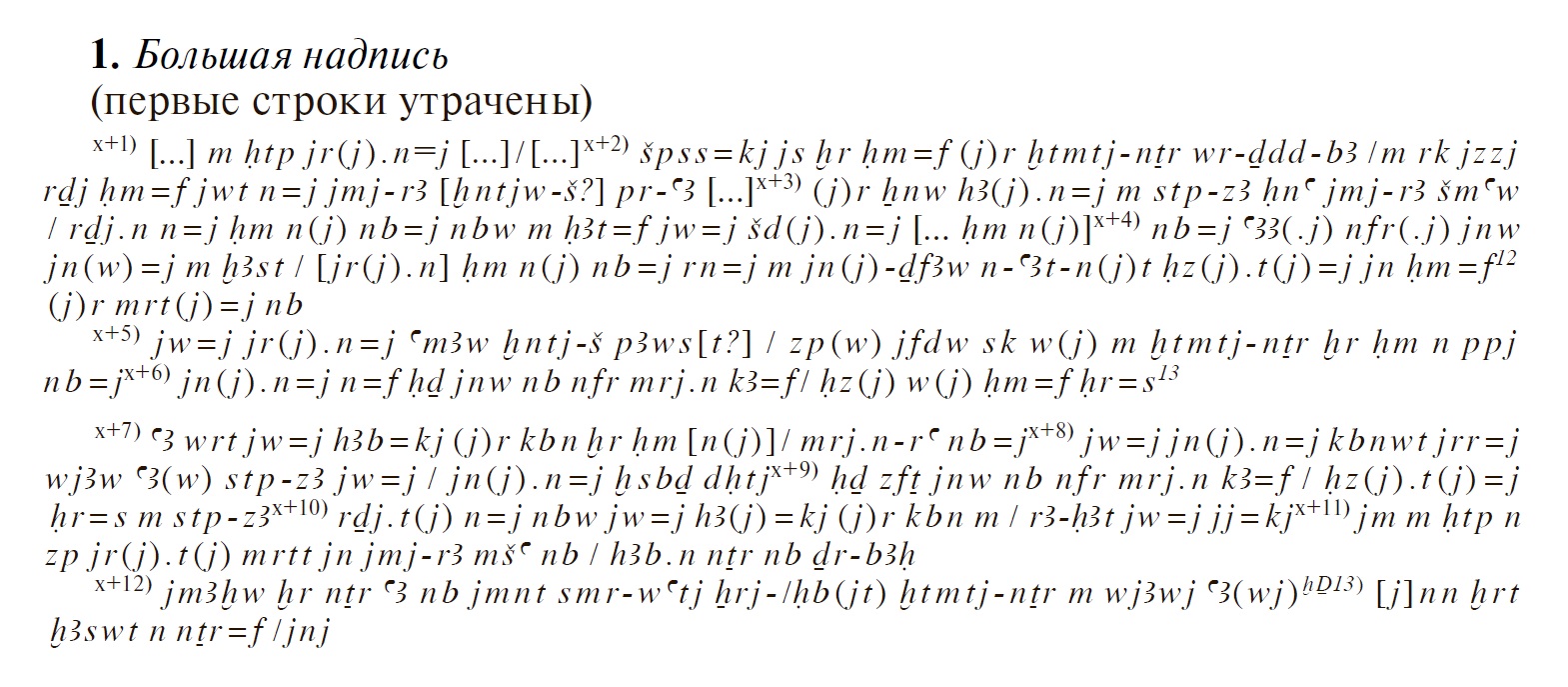

1. Большая надпись6. Состоит из трех фрагментов: два из них хранятся в Токио7, один – в частном собрании в Нью-Йорке8.

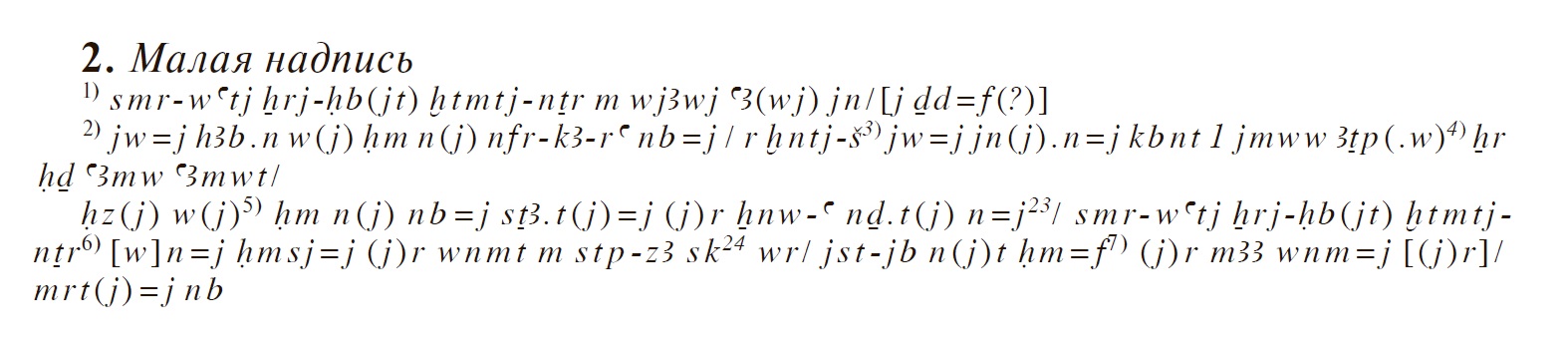

2. Малая надпись9. Состоит из двух фрагментов, один из них хранится в Токио10, другой – в частном собрании в Лос-Анджелесе11.

7. Левый фрагмент: Tokyo, The Ancient Egyptian Museum, Shibuya, 3-010 (Marcolin 2010, 47–49; 70, fig. 1; 71, tav. 1; Marcolin, Diego Espinel 2011, 572–574, fig. 1; pl. 36); нижний фрагмент: Tokyo, National Museum, TJ-5799, ранее в коллекции Tokyo, Mitaka-shi, The Middle Eastern Culture Center, 11068 (Marcolin 2006, 289–299, fig. 3; pl. 2). См. также Marcolin 2010, 44 (n. 3); 76, fig. 4; 77, tav. 4; Marcolin, Diego Espinel 2011, 579–580, fig. 4; pl. 39.

8. Правый фрагмент: Christie’s 2007, 11 (Lot 6) (происходит из того же собрания, что и Christie’s 2007, Lot 7, см. ниже); Marcolin 2010, 49–50; 72, fig. 2; 73, tav. 2; Marcolin, Diego Espinel 2011, 574–576, 579–580, fig. 2, 4; pl. 37, 39.

9. Marcolin 2010, 65–69; 78, fig. 5; 79, tav. 5; Marcolin, Diego Espinel 2011, 605–614, fig. 5; pl. 40.

10. Tokyo, Mitaka-shi, The Middle Eastern Culture Center, 11581 (Marcolin 2006, 299–304, fig. 4; pl. 3; Marcolin 2010, 78, fig. 5; 79, tav. 5; Marcolin, Diego Espinel 2011, 605–606, fig. 5; pl. 40).

11. Бывшая коллекция Жоржа Альфена (Georges Jules Samuel Robert Halphen, Paris); впоследствии этот фрагмент неоднократно выставлялся на аукционе Друо (Drouot-Richelieu 1994, 50 (Lot 176) = Drouot-Richelieu 1995, 56 (Lot 175) = Eisenberg 1997, 36 (Lot 154); Marcolin 2010, 50–52, 74, fig. 3; 75, tav. 3; Marcolin, Diego Espinel 2011, 577–579, 605–606, fig. 3, 5; pl. 38, 40).

12. Об этой конструкции см. Kloth 2002, 167, Dok. 66: надпись s3b.n=j, стк. 14–15. Ср. QH 26 (Edel 2008, I, 49–52, 243–244 (Abb. 32–33), Taf. 9. Text 59 с исправлениями).

13. Параллель: Kloth 2002, 164–165. Здесь и далее, как и во многих других текстах, глагол ḥzj означает не только «уважать, ценить», но и «награждать, поощрять (материально)». Это действие всегда носило по-кровительственный характер, т.е. выражало «уважение» вышестоящего к нижестоящему (или отца и матери к сыну), а не наоборот.

Ввиду исключительной важности сведений, содержащихся в этих текстах, я приведу вновь их полный перевод с кратким комментарием. Он представляет собой редакцию моего же перевода 2012 г. Косой чертой (/) отмечены границы блоков.

Перевод: x+1) [стерто ...] благополучно. Я сделал (?)/[...], x+2) и тогда я занял у его Величества более высокое положение, чем казначей бога wr-ḏdd-b314/ во времена царя jzzj. Его Величество приказал прийти ко мне дворцовому начальнику [служащих(?)... стерто / ...] x+3) в резиденцию. Я отравился во дворец вместе с начальником Юга. / Величество моего господина дал мне золото из своих лучших (сокровищ)15, и я отсчитал(?) [стерто; ... Величество] x+4) моего господина, который велик и добр, дань, принесенную мною из чужеземья. / Величество моего господина [дал] мне имя «приносящий пищу»16, – настолько я был выше ценим его Величеством, чем иной другой, мне подобный.

15. Ср. перевод этой фразы в Marcolin, Diego Espinel 2011, 582: “the Majesty of my lord gave me gold rewards in front of him”; Marcolin 2012, 146: “la Maestà del mio signore mi diede tesori di fronte a lui”; Stauder-Porchet 2017, 256: « c’est devant lui que la Majesté de mon maître me donna de l’or ».

16. Искусственное имя jn(j)-DfAw, придуманное царем, обыгрывается с именем jnj, но, как и положено эпитету, начинается с part. imperf. activi — ‘приносящий, несущий’, в то время как имя jnj переводится как ‘носитель’, т.е. является part. perf. activi. Осмысленность этого малого имени царем подразумевает, что оно имеет вторую часть (т.е. в полной форме звучало как jnj-kA=f или jnj-jt=f). Царь придумывает каламбур с именем героя, чтобы продемонстрировать свое теплое расположение к нему, и это не единственный пример такого рода из биографий Древнего царства; ср. Urk. I, 61, 2–3, 11; Brovarski 2001, 92–94, n. e-f, m, Teḫt (fig. 1, 4–5, 8; fig. 31–33; pl. 58, 61–63): jn rr(j) jw wn mAa snDm jb=j [jm] wnn Dd (j)ḫt js pw m snDm jb n jzzj «Правильно ли мне донесли? [Не допусти] того, чтобы сказали, что это лишь для того, чтобы угодить царю jzzj», или: snDm jb pw n(j) jzzj mAat mAat «это – самое верное (средство) угодить царю jzzj». Здесь царь jzzj обыгрывает в письме к своему министру труда snDm-jb=j его имя, которое буквально значит «услащающий мое сердце», в то время как в церемониальном лексиконе сочетание snDm jb означало донесение царю, которое всегда должно было радовать его, содержать добрые вести (ср. Stauder-Porchet 2017, 146–147).

x+5) Я был в странах17 3m3w, ḫntj-š, p3wš[t?] / 4 раза. Когда я был казначеем бога при Величестве царя ppj, моего господина, x+6)я доставил ему серебро и иную добрую дань, желанную его Ка. / Его Величество очень хвалил меня за это.

x+7) Когда я был послан в Библ при Величестве царя / mrj.n-r3, моего господина, x+8) то я привел библские корабли и построил большие суда «защиты»18. / Когда я доставил лазурит и свинец19, x+9) серебро, кедровое масло20, разную добрую дань, желанную его Ка, / меня похвалили за это во дворце x+10) и дали мне золото. Я отправился в Библ из / города r3-Ḥ3t21 и вернулся x+11) оттуда благополучно. Никогда не делалось подобное иным военачальником, / которого отправлял другой бог прежде22.

19. Что означает в данном случае слово DHtj, ‘свинец’ или ‘олово’, неясно (Marcolin 2006, 296–297, n. f). В науке уже давно выделили два слова, сходных по написанию, но означавших разные металлы: DHtj ‘свинец’ и DHw/DHj ‘олово’ (Brugsch 1892, 110–112; Wainwright 1934, 32). Между тем, было отмечено, что египтяне не часто следовали правилам орфографии этих слов, путая термины и сами металлы (Harris 1961, 66–68; Helck 1972, 826–827; Fuchs 1986, 1409–1414; Aufrère 1991, 2, 453–454; Grandet 1994, I, 101, n. 414). Первые упоминания о металле DHtj отмечены лишь с ḪII династии, в частности в перечне дани в анналах jmn-m-HAt II (Hannig 2006, 2854 {40328}; Altenmüller 2015, 45, 48, 62, 66, 69, 81, 215–216, 317, 319); в эпоху Нового царства, когда ресурсы из завоеванных стран Азии ввозились в больших объемах, металл-DHtj встречается в текстах уже гораздо чаще, тогда же появляется и слово DH – ‘олово’, которое отличается от DHtj по написанию (Helck 1969, 42–44; 986–988). Находки предметов из оловянистых бронз в Египте III тыс. до н.э. неизвестны (Sowada 2009, 177–178), поэтому в надписи jnj речь идет, вероятно, о свинце.

20. О перечне товаров, привезенных jnj, см. Gundacker 2017, 345–346, n. 22.

21. Marcolin 2006, 298: rA-HAt – порт в дельте Нила. Собственно сочетание rA-HAt, означающее ‘устье (одного из рукавов в Дельте Нила)’ (Brugsch 1879, 477–479; Wb. II, 398.2; (Blgst.), 589; Gauthier, 1925–1931, III, 123; Meeks 1980, 211; 1982, 166; Lesko 2002, I, 263) отмечено в источниках начиная с Нового царства. Известно пять свидетельств времен ḪVIII династии, среди которых особенно важен титул jmj-rA rA-HAwt ‘начальник устий (рукавов Нила)’ (Cairo, JdE 44863; статуя pA-ra-ms(j)-sw, будущего царя ra-ms(j)-sw I: Urk. IV, 2175,9; ср. переводы: Helck 1961, 430 “Vorsteher der Mündungen”; Gnirs 1996, 68 (делит ядро титула на две части): “Vorsteher der Flußläufe und -mündungen”; Auenmüller 2013, 522: “Vorsteher der Flussmündungen”; Gardiner 1947, I, 34*; Morris 2005, 288: “overseer of the river mouths”; Davies 1995, 89: “overseer of the Nile mouth”; и др.); вариант – принадлежавший zA-mnTw титул jmj-rA (rA-)HAt nb(t) n(j)t wAD-wr ‘начальник всех приморских (устий) рукавов Нила’ (Urk. IV, 889, 7, времен DHwtj-ms(j) III), который отмечен в текстах III Переходного периода в форме jmj-rA rAw-HAwt nw pHww ‘начальник устий заболоченных местностей (т.е. Дельты)’ (Gardiner 1947, III, pl. 15: pHood 2, 5–6) и в форме jmj-rA HAwt nw pHwwt/pHwjw (в других списках Ономастикона: Gardiner 1947, III, pl. 8–8A: Glos. Golen. 2, 5–6; Gardiner 1947, III, pl. 17: Leather roll, rto, 29; Gardiner 1947, I, 34*). С этого времени термин rA-HAt встречается в текстах вплоть до Птолемеев (см. также Jones 1988, 112 (7–8)). Таким образом, временной разрыв между первым и последующим появлением термина rA-HAt составляет ок. 700 лет. Надпись jnj прямо свидетельствует о том, что он добирался из резиденции до порта под названием rA-HAt на крайнем севере Дельты, где и организовывал флот для морского плавания. Наличие порта в Дельте означает, что экспедиции по Средиземному морю в эпоху Древнего царства предпринимались египтянами достаточно часто. К значению HAt ‘рукав Нила’ и rA-HAwt ‘устье рукавов в дельте Нила’ см. также Gallo, Abd El-Fattah 2002, 13–20, fig. 1–2. А. Роккати недавно сопоставил египетский топоним rA-HAt из надписи jnj с топонимом Dugurasu эблаитских документов (Biga, Roccati 2012, 17–42; Roccati 2015a, 155–159), что, однако, вызвало возражения (Archi 2016, 1–49). Т. Шнайдер отождествляет Dugurasu с древней Кермой (царством Куш) в Судане (Schneider 2015, 429–455).

22. Под «богом» подразумевается царь. Шире это клише известно только в варианте n zp jrj.tj mrtt n NN Dr-bAH «никогда не делалось подобного для NN прежде» (Kloth 2002, 173–175).

x+12) Блаженный у великого бога, владыки запада, единственный друг, жрец-/чтец, казначей бога на двух больших кораблях, x+13) несущий чужеземную дань своему богу, / jnj.

Ḥz(j) w(j) 5) Ḥm n(j) nb=j šT3.t(j)=j (j)r Ḫnw-3 nD.t(j) n=j23/ šmr-w3tj Ḫrj-Ḥb(jt) ḫtmtj-nTr 6)[w]n=j Ḥmšj=j (j)r wnmt m štp-z3 šk24 wr/ jšt-jb n(j)t Ḥm=f 7) (j)r m33 wnm=j [(j)r]/ mrt(j)=j nb

24. К употреблению sk (здесь – конъюнкция) см. Doret 1986, 25, n. 105, ср. Edel 1955–1964, 428–429, § 854–856.

Перевод:

1) Единственный друг, жрец-чтец, казначей бога на двух больших кораблях, jn[j, рассказывает(?):]

24. К употреблению sk (здесь – конъюнкция) см. Doret 1986, 25, n. 105, ср. Edel 1955–1964, 428–429, § 854–856.

2) Когда Величество царя nfr-k3-r3, моего господина, отправил меня / в страну ḫntj-Š, 3) я привел 1 библский корабль и транспортный флот25, груженый 4) серебром, азиатами и азиатками. /

Меня похвалил 5) Величество моего господина, меня приняли во дворце26, меня назначили / единственным другом, жрецом-чтецом, казначеем бога, 6) я сидел за трапезой во дворце, / и желание его Величества 7) посмотреть, как я ем, было больше, чем (в отношении) любого другого, / мне подобного.

За последние годы, насколько мне известно, новых исследований обоих текстов не появлялось, если не считать ряда статей по вопросам чтения и локализации упомянутых в них топонимов, прежде всего – азиатских27. Кроме того, Ж. Стаудер-Порше недавно сделала первый полный перевод этих надписей на французский язык28.

28. Stauder-Porchet 2017, 256–259.

Другие известные памятники из гробницы jnj

3. Ложная дверь с двумя боковинами. Выставлялась на аукционе Sotheby’s в 1991 г. После покупки на этом аукционе она оказалась в Барселоне, в Museo Hotel Clarís, а позже вошла в коллекцию Египетского музея (Museu Egipci de Barcelona)29. Содержит ряд титулов и имя jnj.

4. Рельеф из шести фрагментов со сценой смотра привода скота и доставки разного добра. Вероятно, это первый памятник jnj, ставший доступным по публикации, поскольку в декабре 1990 г. он был выставлен на аукционе Drouot в Париже. Публикация в каталоге этого аукциона ценна тем, что рельеф в ней представлен в первоначальном виде – разбитым на шесть кусков. Все фрагменты рельефа впоследствии оказались в составе коллекции Египетского музея в Барселоне – вероятно, уже после этого они были соединены раствором и реставрированы (к сожалению, из-за того что блоки неудачно подогнали при стыковке, некоторые знаки оказались искажены)30.

5. Архитрав из пяти частей c несколькими фигурами хозяина и его титулами хранится в Токио31.

6. Рельеф из шести фрагментов: хозяин сидит перед алтарем, сцена сопровождается обширным списком разных видов жертвенной провизии и их изображениями. Ныне два крупнейших фрагмента представлены в Египетском музее в Барселоне, еще один – в Токио, местонахождение четвертого неизвестно32. На экспозиции в Барселоне два фрагмента выставлены с дорисовкой недостающих деталей: в основной части – по реконструкции М. Марколина 2013 г.33, в остальном являются результатом художественной реконструкции34.

33. Marcolin 2012, 153, fig. 5; 154.

34. Хорошего качества фотографии всех памятников jnj в Барселоне опубликованы в сети: Capilla de Iny (www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/reconstruyen-la-capilla-de-iny-pieza-a-pieza_7580). Альбомные публикации этих экспонатов за последние годы мне неизвестны. Художественная реконструкция дверного косяка справа от ложной двери в экспозиции музея в Барселоне заимствована из Kanawati, Abder-Raziq 2003, pl. 69a (мастаба jHj, “Right Side of Recess”).

Верхняя плита с частью титулов и таблицей жертв сохранилась частично. Справа утрата восполняется узким фрагментом этой таблицы, представляющим собой торец плиты из Токио с частью малой надписи jnj. Поэтому реконструкция гробницы в экспозиции Египетского музея в Барселоне, в которой малая надпись размещена справа от входа, а сцена со списком жертв перенесена внутрь зала, конечно, не соответствует реальности. Тем более невероятна реконструкция рельефных сцен, которую художник музея поместил справа от сцены с жертвами. На самом деле коридор справа от входа сразу же открывался сценой с жертвами.

Новые фрагменты рельефов из гробницы jnj

6A. Реконструкция правого нижнего фрагмента рельефа в экспозиции Египетского музея в Барселоне выполнена с учетом аналогий из гробниц Древнего царства. Художник музея с завидной точностью угадал расположение предметов и туш связанного скота на рельефе. Действительно, жертвенная сцена встречается во множестве гробниц и такое ее оформление совершенно стандартно. Найти недостающий фрагмент в море египетских предметов в частных коллекциях и музеях очень трудно, поэтому поисками никто и не занимался. Шанс выпал мне в ходе рутинного просмотра старых каталогов малоизвестных аукционов. Оказалось, в 1993 г. нижний фрагмент рельефа появился на продаже в галерее известного продавца древностей в Лондоне35. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Простая сверка репродукции рельефа с работой художника музея в Барселоне показывает, что он ошибся, в сущности, лишь при реконструкции форм сосудов.

Новый фрагмент рельефа представляет собой часть сцены со связанным скотом. Пояснения к изображениям животных стандартные: на барселонском фрагменте – rnn m3-ḤD ‘молодая антилопа’, rnn jw3 ‘молодой бык’, на малом фрагменте – [rnn] gḤš ‘[молодая] газель’ ( ), и [rnn] jw3 ‘молодой бык’ (

), и [rnn] jw3 ‘молодой бык’ ( ). Слово rnn ‘молодой’ в обоих случаях подлежит восстановлению – стало быть, в месте стыковки большого и малого фрагментов должен быть небольшой зазор.

). Слово rnn ‘молодой’ в обоих случаях подлежит восстановлению – стало быть, в месте стыковки большого и малого фрагментов должен быть небольшой зазор.

7. Фрагмент рельефа (косяк двери?) с фигурами слуг36. Этот кусок не присутствует в списках М. Марколина, но упомянут мной в статье 2012 г.37 Фигуры на нем выполнены в контррельефе, как на архитраве Tokyo 10617, фрагменте рельефа Loš 3ngeleš (eḫ-Ḥ3lpḥen) и ложной двери B3rcelon3 E-261. В этом его отличие от прочих известных памятников из гробницы. Поясню, на чем основана моя атрибуция. Этот рельеф идентифицируется как памятник из гробницы jnj прежде всего по ономастическим данным. На рельефе представлены четверо слуг: две женщины и двое мужчин. Имена первых двух персонажей намеренно уничтожены, от третьего осталась пара знаков. Идущий в самом низу четвертый слуга именуется  3Tw=f mrj=f Ḥzj=f n(j)-jšt-jb nb=f ptḤ-Ḥtp(.j) rn=f nfr Špt(j) «его воспитатель, любимый им и ценимый им, фаворит своего господина, ptḤ-Ḥtp, чье молодое имя – Špt(j)». Последнее имя редкое, в антропонимии Древнего царства отмечено только однокоренное имя, в форме Špj38, которое означает ‘слепой’. Однако персонаж с теми же именами и с титулом Ḥm-k3 присутствует и на рельефе Mušeu Egipci de B3rcelon3 E-445:

3Tw=f mrj=f Ḥzj=f n(j)-jšt-jb nb=f ptḤ-Ḥtp(.j) rn=f nfr Špt(j) «его воспитатель, любимый им и ценимый им, фаворит своего господина, ptḤ-Ḥtp, чье молодое имя – Špt(j)». Последнее имя редкое, в антропонимии Древнего царства отмечено только однокоренное имя, в форме Špj38, которое означает ‘слепой’. Однако персонаж с теми же именами и с титулом Ḥm-k3 присутствует и на рельефе Mušeu Egipci de B3rcelon3 E-445:  . Кроме того, данный рельеф происходит из того же собрания, что и Cḥrištie’š 2007, Lot 6 (“Šwišš Priv3te Collection, 1970š”, ныне – в частном собрании в Нью-Йорке, см. выше), который является частью большой биографической надписи jnj.

. Кроме того, данный рельеф происходит из того же собрания, что и Cḥrištie’š 2007, Lot 6 (“Šwišš Priv3te Collection, 1970š”, ныне – в частном собрании в Нью-Йорке, см. выше), который является частью большой биографической надписи jnj.

Фрагменты рельефов из гробницы jnj, которые еще предстоит обнаружить

Как изначально могла выглядеть гробница jnj, остается неизвестным. Соответственно, мы не знаем и общего числа памятников, происходящих из его гробницы. Поэтому приведенный ниже список, безусловно, является неполным. Он включает только те фрагменты, которые должны стыковаться с уже известными рельефами39: фрагмент архитрава в его левой части; притолока ложной двери; левый верхний фрагмент (небольшого размера) в сцене с таблицей жертв (ее верхняя недостающая часть наверняка осталась in šitu); нижний фрагмент сцены с носителями даров, примыкающий к рельефу Mušeu Egipci de B3rcelon3 E-445 (хозяин изображен стоящим, поэтому этот фрагмент должен быть большим); рельеф, примыкающий слева к той же сцене; другие фрагменты из разных частей гробницы (например, алтарь), число которых неизвестно.

По личному сообщению М. Марколина, в Японии он видел фрагмент еще одной, третьей надписи jnj, также исторического характера. В настоящее время этот рельеф недоступен; возможно, он примыкал слева к фрагменту Mušeu Egipci de B3rcelon3 E-445. Судя по контексту, – царь ppj (имеется в виду, очевидно, mrj-r3, а не nfr-k3-r3) приглашает jnj на царскую трапезу и осыпает милостями – эту надпись следует считать одним из начальных разделов всего повествования. Интересно, что в этом тексте, помимо прочего, приведена следующая риторическая аттестация: ...n Špšš=j ḫr Ḥm=f (j)r Ḥḳ3 ḫ3št nb [...] (j)r jmj-r3 mŠ3 nb n-33t-n(j)t jnw=j (j)r mrtj=j nb «...ибо я был у его Величества в большем фаворе, чем иной правитель чужеземной страны, [...] чем иной военачальник, из-за того, что моя дань была значительнее, чем у иного равного мне».

Самое важное в этой аттестации – употребление титула ḥḳ3 ḫ3št «правитель чужеземной страны». Выше в той же надписи он также упоминается, однако здесь контекст уже неясен. Как известно, титулом ḥḳ3 ḫ3št / ḥḳ3 ḫ3šwt египтяне называли чужеземных правителей – как независимых, так и лояльных Египту. Источники Древнего царства о нем немногочисленны40; судя по дошедшим до нас данным, он применялся как к нубийским41, так и к азиатским правителям42. Сами египтяне никогда не носили этого титула43. Благодаря тому факту, что титул ḥḳ3 ḫ3št ‘правитель чужеземной страны’ применяется по отношению к jnj, можно допустить, что он был знатным ханаанеем на египетской службе. Возможно, еще молодым человеком он попал в Египет и воспитывался как египтянин, впоследствии сделал карьеру флотоводца, причем благодаря своему высокому положению как в Ханаане, так и в Египте он способствовал расцвету внешнеторговых отношений между этими регионами.

41. Urk. I, 109, 1; 134, 6; Abu Bakr, Osing 1973, 112–113, Taf. 52–53; Osing 1976, 159 (A191, A199).

42. Urk. I, 56,18; печать Beirut 5268 (Montet 1928–1929, I, 62–68; II, pl. 39, 42; этой печати посвящена огромная литература, одна из последних специальных статей: Martin 1998, 173–182). Строго говоря, титул на ней полностью представлен в форме zA HqA ḫAst m kbn «сын правителя чужеземья в Библе», где zA HqA значит ‘царек, вице-король’. Есть и другие примеры употребления титула zA HqA в этом значении до Нового царства (подобно титулу zA nswt ‘вице-король’), но обзор этого вопроса выходит за пределы поставленной задачи.

43. Титул HqA ḫAswt появляется в титулатуре частных лиц лишь при ḪḪV–ḪḪVI династиях (кубоидная статуя-систофор mnTw-m-HAt: Cairo, CG 646; Leclant 1961, 74 (Eb), 252, 272, pl. 16; Jansen-Winkeln 2009, 462). См. также Redford 1970, 13–14; Graefe 1981, 21–23, 77; Pressl 1998, 73–74; Moje 2014, 413, 414, 416.

Некоторые интересные данные о челяди jnj

А. Любопытно, что на упомянутом фрагменте рельефа Christie’s 2007, Lot 7 один из челядинцев jnj именуется 3Tw=f «его воспитателем». Титул 3Tw ‘воспитатель, опекун’ в эпоху Древнего царства встречается редко44. В этом значении он отмечен в надписи wnj45, а также на памятниках 3nḫ46 и z3=j-n[ḫn]47. Новый материал по этому титулу добавляет эпиграфика из гробниц Куббет эль-Хава: Ḳḥ 34ḥ (3Tw nj Dt=f ‘опекун от вечности (т.е. заупокойного владения)’ nj-šw-ḫw=j48); Ḳḥ 35e (3Tw ‘опекун’ ḥpj49); Ḳḥ 206 (3Tw ‘опекун’ jdḫ50). Такие воспитатели должны были заботиться о детях господина. Воспитанием царских детей могли заниматься и женщины, судя по титулу k3=j-pw-ptḥ, который был ḫrp 3Twt šb3(w) mšw nšwt «начальником воспитательниц, учителем царских детей»51.

45. CG 1435 (Borchardt 1937, Bl. 29–30); Urk I, 105,11. Правление mrj.n-ra.

46. Hildesheim 3086 (PM III, 100; Junker 1941, 153, Abb. 44; Martin 1979, 85–89).

47. Hildesheim 3047 (PM III, 103; Junker 1941, 185, Abb. 57; Martin 1980, 59–64).

48. Edel 2008, 557–559, Taf. 24.

49. Edel 2008, 818–819, 859, Abb. 10, Taf. 55.

50. Edel 2008, 1823–1824, Taf. 87.

51. Статуя не опубликована, см. Helck 1954, 109, Anm. 15; см. также Baud 1999, 122, 348, 588, No. 232; Jones 2000, 694–695 (2540).

Кроме того, в ряде источников титул 3Tw означает не «опекуна», а «офицера (флота или армии)». В этом качестве он отмечен, например, в граффито конца Древнего царства в Хатнубе: z3=f 3Tw jmj-r3 mŠ3 «его сын, опекун (т.е. офицер), военачальник» ḫwj52, и на стеле I Переходного периода из Нага эд-Дейр: jmj-r3 3Tw(w) «начальник опекунов (т.е. офицеров)» jnj-ḥrt-jḳr(.j)53. Титул  , принадлежавший ḳ3rj из гробницы Ḳḥ 10254, Э. Эдель читает как jmj-r3 3Tw «начальник опекунов» со ссылкой на титул ḫwj в Хатнубе; однако в орфографии этого титула налицо смешение слов 3Tw и (3)Tt ‘стол’, из чего можно заключить, что и ḳ3rj наверняка тоже служил начальником не воспитателей, а офицеров. Распространившиеся в эпоху Среднего царства военные титулы 3nḫ n(j) Tt ḥḳ3 «член отряда (букв. ‘живой’) престола правителя» и 3Tw n(j) Tt ḥḳ3 «опекун престола правителя»55 появляются уже в конце I Переходного периода. Тогда же в риторических контекстах стел встречаются эпитеты 3Tw n njwwt ‘опекун городов’ и ‘опекун’ 3Tw (в номе)56; а в эпоху Среднего царства появляется титул 3Tw n(j) njwt ‘опекун города’, который теперь означает уже офицера, а не опекуна57. Из источников Древнего58 и Среднего царств59 известен также титул 3Tw n wḥ3t (т.е., возможно, «военный комендант оазиса»).

, принадлежавший ḳ3rj из гробницы Ḳḥ 10254, Э. Эдель читает как jmj-r3 3Tw «начальник опекунов» со ссылкой на титул ḫwj в Хатнубе; однако в орфографии этого титула налицо смешение слов 3Tw и (3)Tt ‘стол’, из чего можно заключить, что и ḳ3rj наверняка тоже служил начальником не воспитателей, а офицеров. Распространившиеся в эпоху Среднего царства военные титулы 3nḫ n(j) Tt ḥḳ3 «член отряда (букв. ‘живой’) престола правителя» и 3Tw n(j) Tt ḥḳ3 «опекун престола правителя»55 появляются уже в конце I Переходного периода. Тогда же в риторических контекстах стел встречаются эпитеты 3Tw n njwwt ‘опекун городов’ и ‘опекун’ 3Tw (в номе)56; а в эпоху Среднего царства появляется титул 3Tw n(j) njwt ‘опекун города’, который теперь означает уже офицера, а не опекуна57. Из источников Древнего58 и Среднего царств59 известен также титул 3Tw n wḥ3t (т.е., возможно, «военный комендант оазиса»).

Согласно отчетам jnj, он начал карьеру в царствование mrj-r3 – уже тогда он отправился в морское путешествие, – и продолжил ее при царях mrj.n-r3 и nfr-k3-r3. Таким образом, период активной деятельности jnj охватывает три царствования – это долгий срок, а значит, jnj должен был дожить до преклонных лет. Между тем, его воспитатель ptḤ-Ḥtp(.j) /Špt(j) фигурирует на рельефах его гробницы в качестве заупокойного жреца Ḥm-k3. Можно допустить, что ptḤ-Ḥtp(.j) /Špt(j) был назван 3Tw=f «его опекуном», поскольку его приставили к jnj, для того чтобы обучить последнего египетскому языку и обычаям. Прибыв в Египет из Леванта достаточно взрослым, jnj получил «опекуна», который был немногим старше его. Возможно, с открытием новых фрагментов рельефов из гробницы jnj мы получим более веские подтверждения этой версии.

Б. На рельефе с большой надписью jnj (Tokyo, TJ-5799) перед фигурой хозяина изображен jmj-r3 šŠr n(j)-jšt-jb nb=f «эконом, фаворит своего господина» b3-m-Ḥ3t; это имя значит ‘баран (из Мендеса) – главный’ и свидетельствует о его нижнеегипетских корнях. В староегипетской антропонимии это имя отмечено еще лишь раз, в форме b3-(m)-Ḥ3t60, в гробнице mḤw в Саккара. Среди челяди этого вельможи присутствует вообще много носителей имен с элементом b3 ‘священный баран из Мендеса’61, в связи с чем Х. Альтенмюллер резонно говорит об особых связях визиря mḤw с Дельтой, с Мендесом в частности62. Этот же элемент входит в состав имени Колумба Древнего царства, служившего при царе jzzj – мореплавателя wr-Ddd-b3, которое значит ‘велико то, что увековечено бараном (из Мендеса)’. Жители Мендеса, и вообще Дельты, должны были цениться как моряки, поэтому появление среди личной челяди адмирала jnj мендесита можно объяснить тем, что b3-m-Ḥ3t и в морских походах служил под его началом. Как известно, некто Ḫnmw-Ḥtp(.j), служивший начальником кухни (ḫrp zḤ) у князя ḫwj из Куббет эль-Хава, не преминул сообщить о том, что был соратником своего господина в заморских походах в Азию и в Пунт63. Теперь данные об участии служащих частных хозяйств в походах своих хозяев-полководцев можно дополнить еще одним вероятным свидетельством – из гробницы jnj.

61. Некоторые источники Древнего царства о культе bA-n-anpt «барана из Мендеса» (с вариантами) приведены в изданиях Leitz 2002, 658–660, 668, и Hyacinthe 2016–2017, [Synthese], 8–9, 18; [Corpus], 67–68, 235–238, см. также Jones 2000, 22–23 (107), 172 (655), 511–512 (1915–1916); Hannig 2003, 804 {46137}; но они не учитывают антропонимы с элементом bA «священный баран из Мендеса», см. Scheele-Schweitzer 2012, 251 [394], 331 [935], 343–344 [1011]–[1018], 520 [2265], 564 [2565], 566 [2576], 591 [2705], 593 [2718], 596 [2745]; Soghor 1967, 24; Redford 2010, 123–135, fig. 2–5.

62. Altenmüller 1998, 84; см. также Moreno García 2006, 129–131.

63. QH 34e. Urk. I, 140,16–141,3; Edel 2008, 466–468, fig. 1a; 503–504, Abb. 1a-c.

Титулы jnj Титулы jnj разнообразны, некоторые из них уникальны. Далее приводится полный перечень титулов jnj со ссылками на соответствующий памятник из его гробницы.

| Титул | Памятник |

| jm3ḫw | Barcelona E-261; Tokyo, 10617 |

| jm3ḫw ḫr jnpw ḫntj zḤ-nTr | Barcelona E-445 |

| jm3ḫw ḫr nTr 33 | Barcelona E-261; Tokyo, 10617 |

| jm3ḫw ḫr ntr 33 nb jmnt | Tokyo, 10617; Barcelona E-261; Christie's 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799 |

| jm3ḫw ḫr wšjr | Tokyo, 10617 |

| šmr-w3tj | Tokyo, 10617; Barcelona E-261; E-445; Christie's 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799; 11581 + Loš 3ngeleš |

| Ḫrj-Ḥbjt | Barcelona E-261; E-445; Christie's 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799; 11581 + Royal-Athena Galleries |

| jmj-r3 mŠ3 | Christie's 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799 (упоминается в риторическом контексте и, возможно, не был официальным титулом) |

| jmj-r3 wpwt ḫntjw-Š mn-nfr-ppj, jmj-r3 wpwt ḫntjw-Š mn-nfr-mrj-r3 | Tokyo, 10617 |

| ḫtmtj-nTr | Tokyo, 10617; Barcelona E-261; Christie's, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799; 11581 + Los Angeles |

| ḫtmtj-nTr m wj3wj-33(wj) | Tokyo, 10617; Barcelona E-261; E-445; E-561 + Christie's 2011; 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799 |

| jnn ḫrt ḫ3šwt n nTr=f | Cḥrištie’š 2007, Lot 6 + Tokyo, TJ-5799 |

| jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt nb(t) mrr nb=f | Barcelona E-445; E-561 + Christie's 2011 |

| ḫrp nfrw | Barcelona E-445; E-561 + Christie's 2011 |

| mdw k3w | Barcelona E-261; E-445; E-561 + Christie's 2011 |

| z3w šmntjw | Barcelona E-445; E-561 + Christie's 2011 |

Из этого списка многие титулы заслуживают отдельного внимания. 1) Титул ḫtmtj-nTr ‘казначей бога’ являлся основным в обширной титулатуре jnj, он раскрывает главное направление его деятельности – организацию заморских экспедиций. Староегипетские титулы группы ḫtmtj-nTr с вариантами (m wj3wj 33(wj) «казначей бога на двух больших кораблях» и т.д.) имеют обширную просопографию, которая с разной степенью полноты учтена в справочниках и общих трудах64. Их можно дополнить в том числе данными из источников, изданных в последнее время65. Из персонажей, титулатура которых весьма близка титулатуре jnj, следует выделить jḫj/mrj66; теперь к его досье надо добавить граффито W3di Ḥ3mm3m3t 3E 3100, в котором упомянуты двое «казначеев бога»: ḫtmtj-nTr jḤw и ḫtmtj-nTr jḫj67.

65. Edel 2008, cḫl–cḫli (Titelverzeichnis); Rothe, Miller, Rapp 2008, 496–497 (Indeḫ, есть ошибки в чтении имен); Posener-Kriéger, Verner, Vymazalová 2007, pl. 44A; nj-jbw-nswt/nbj (Petrie 1900, pl. 11A, top-left 3); DfAj (Genève, Musée d’Art et d’Histoire 15197: Valloggia 1974, 251, fig. 1); kA=j-jrr=j (Legros 2009–2010, 164, fig. 6); nfr (Diego Espinel 2014, 36–37, fig. 6), и др. Титул Aḫ-mrwt-ptH (CG 1419: Borchardt 1937, 98, Bl. 21; El-Khadragy 2005, 185, 198, fig. 5, Taf. 18; ср. Jones 2000, 865 (3167)) следует читать как zS mDAt ḫtmt-nTr «писец книг (ведомства) казны бога» (ср. Jones 2000, 859 (3136)).

66. Kuraszkiewicz 2014, 202–216; 2016, 255–263.

67. Сайт: ancienegypte=fr/ouadi_hammamat/page12.htm (273.jpg). Новейшее издание надписи: Sweeney 2014, 278, fig. 1; 291, однако она не учитывает интернет-публикацию, и, кроме того, допускает ошибки в чтении. Другие чтения этой надписи см. Bogdanov 2015, 48–49; Diego Espinel 2015, 243.

2) Титул jmj-r3 wpwt ḫntjw-Š mn-nfr-mrj-r3/ppj ‘начальник поручений служащих пирамиды mn-nfr-mrj-r3/ppj’. В справочниках и словарях68 приведены сводные списки по всем носителям титула jmj-r3 wpwt ḫntjw-Š. Из них стоит выделить немногочисленную группу служащих культа пирамиды mn-nfr-mrj-r3/ppj: šbkj69; nj-3nḫ=j-ppj/nj-3nḫ=j-mrj-r370; nfr-šŠm-ptḤ/ŠŠj/š3nḫ-ptḤ-mrj-r371; ffj/T3jt(j)72. Последнего можно отождествить с n(j)-3nḫ=j-šnfrw/ffj73 на основании прочих титулов, которые носил этот чиновник: Špšj njšwt, Ḥrj-šŠt3 n ḫtm(j)t-nTr ‘секретарь казны бога’74, – и родственными: zŠ n z3 mn-nfr-ppj ‘писец смены пирамиды mn-nfr-ppj’75 на стеле R3leigḥ, NCM3 2006-15, а также zŠ Ḥtpt-nTr mn-nfr-ppj ‘писец божьих жертвоприношений пирамиды mn-nfr-ppj’76 и jmj-z3 20 mn-nfr-ppj ‘охранник 20 (жертв?) пирамиды mn-nfr-ppj’77 на стеле из коллекции Синополи. Неизвестно, получил ли jnj титул jmj-r3 wpwt ‘начальник поручений’ ḫntjw-Š благодаря своей внешнеполитической активности или всего лишь потому что он жил в городе при пирамиде mrj-r3, т.е. считался ее культовым служащим-ḫntj-Š. Вместе с тем, руководители военных экспедиций с титулом ḫtmtj-nTr (m wj3(wj) 33(wj)) ‘казначей бога на двух больших кораблях’ крайне редко владели должностями из сферы ḫntjw-Š. Из таковых можно выделить лишь троих: ḫntj-[Š] Dd-jšwt-ttj, ḫntj-Š mn-nfr-mrj-r3 jḫj/mrj78, ḫntj-Š Dd-jšwt-ttj, ḫntj-Š mn-nfr-mrj-r3/ppj mrj-ttj/mrj79, и ḫntj-Š mn-nfr-ppj Šn-šTj80. Согласно просопографическим данным по ḫntjw-Š, носители титула jmj-r3 wpwt ḫntjw-Š были связаны скорее с организацией хозяйственной жизни в регионах, хотя об их занятости в разных ведомствах за пределами пирамидного города нельзя сказать ничего определенного81.

69. PM III, 546; Firth, Gunn 1926, I, 213–214 (Саккара).

70. PM III, 630-631; Hassan 1975, 1–23, fig. 1–5, pl. 1–23 (Саккара).

71. PM V, 50; CG 1404 (Borchardt 1937, 65–66, Bl. 14). Абидос/Ком эс-Султан.

72. Ложная дверь из коллекции Джузеппе Синополи: Donadoni Roveri, Tiradritti 1998, 3 (3); Piacentini 1998, 44–45; 2002b, 99, 109, fig. 4 (Саккара).

73. Ложная дверь Raleigh, North Carolina Museum of Art, 2006-15; >>>> см. также Bogdanov 2015, 52–53.

74. Jones 2000, 638–639 (2340).

75. Jones 2000, 869–870 (3181).

76. Титул уникален, ср. Jones 2000, 864 (3160).

77. Титул уникален. П. Пьячентини читает его как zS Htp-nTr mn-nfr-ppj m Snaw zA 20 (Piacentini 1998, 44–45; 2002a, 676), но ее чтение опровергается новым свидетельством о титуле jmj-zA 20: zS jmj-zA 20 njwt mn-anḫ-nfr-kA-ra ‘писец и охранник 20 (жертв?) пирамиды mn-nfr-ppj’ (ложная дверь mjnw-ḫaj=f, Saqqara Magazine, 19543: El-Tonssy, Yossef 2014, 442–444, fig. 1, 447–448, Taf. 17; чтение, приведенное здесь, неверно: imy-r sA(w) 20 “overseer of the group twenty priests of phyles” (sic) (ibid., 443, 447–448). Утверждение издателей о том, что “the title imy-r sA(w) 20 was mainly used in the Old Kingdom...”, также неверно, ибо такого титула вообще не существовало). Титул jmj-zA учтен в Wb. I, 75.10; Jones 2000, 298–299 (1091–1092); Hannig 2003, 133 {2437} (с неточной иероглифической транскрипцией). Большинство исследователей включают jmj-zA как должностной титул Древнего царства «член смены» в систему администрации рабочих смен-zAw, хотя в действительности такой титул jmj-zA фигурирует преимущественно как элемент иерархического титула ḫrp (j)m(jw)-zA «начальник член(ов) смены(?)» (Jones 2000, 697–698 (2546–2547), Hannig 2003, 969 {24172}), который можно интерпретировать по-разному. Простой титул jmj-zA не встречается даже в архивах из Абусира. Титул ḫrp (j)m(jw)-zA ‘начальник член(ов) смены(?)’, упомянутый единственный раз в Абусирском архиве из царского комплекса nfr-jrj-kA-ra, также не имеет отношения к местной структуре управления, поскольку он принадлежал чиновнику, который выставил вместо себя заместителя, избранного из среды своей челяди (Dt), чтобы тот выполнял за него его служебные обязанности (Posener-Kriéger, de Cenival 1968, pl. 5; ср. Posener-Kriéger 1976, 574, 586). Впрочем, сохранился и повествовательный контекст, в котором упоминается титул jmj-zA, и он явно принадлежал «члену смены» (Edel 2008, 216, 765, Taf. 47), но чтение этого текста из поздней гробницы ppj-nḫt(.j)/HqA-jb=j (QH 35d), записанного в обратном порядке чтения, причем на смеси иератических и иероглифических знаков, остается спорным. Этот простой титул получает распространение в эпоху Среднего царства, причем элемент zA в нем означает ‘защита, амулет’, а не ‘смена’, а весь титул означает ‘сторож, охранник’ (источники: Hannig 2006, 242–243 {2437}–{2446}). ‘Член смены’ в эпоху Среднего царства именовался anḫ n(j) zA (стела jb-jaw: BM EA 1750: Stefanović 2015b, 96, 99 (ḪI)). В староегипетских источниках должность jmj-zA отмечена один раз – на жертвеннике kA=j-m-Tnnt (AS 38. Vymazalová et al. 2011, 5–6, 55, 183, pl. 4; ср. титул Ḫnmw-Htp(.j) (Junker 1950, 202, 205, Abb. 92; www.gizapyramids.org: AEOS_II_3012), который следует читать [ḫrp] jm(jw)-zA ‘начальник членов смены’ (?)). Еще два простых титула эпохи Древнего царства с основным элементом jmj-zA связаны с числительными: jmj-zA 10 mrt jkAw-Hr ‘сторож десяти (в) святилище-mrt царя jkAw-Hr’ (Kaplony 1977–1981, IIB, Taf. 96 (wnjs 19); ср. Jones 2000, 299 (1092)) и jmj-zA 20. Числительное после титула, вероятно, указывает число жертвоприношений, охраняемых служащим, подобно тому как числительное 200 в титуле wab 200 ‘жрец 200 (жертв?)’ передает максимальное количество предметов в списке жертв.

78. Kuraszkiewicz 2006, 193–194, fig. 2, pl. 15, 22; 2014, 208–209, fig. 6.

79. Kanawati, Abder-Raziq 2004, pl. 2, 15, 20–22, 44a, 49, 51.

80. CG 1730 (Borchardt 1964, 160).

81. Возможно, дипломатическими миссиями и внешнеторговыми отношениями занимался анонимный владелец печати Boston, MFA 68.115 (Kaplony 1977–1981, IIA, 339–340; IIB, Taf. 92 (Dd-kA-ra 38); Markowitz, Haynes, Freed 2002, 77 (22), 126. Золото). Этот чиновник носил, помимо прочих, титулы sHD ‘начальник’ ḫntjw-S nTrj-jswt-mn-kAw-Hr и Hrj-pr ‘завхоз’ ḫntjw-S pr-aA. Его печать была обнаружена на территории исторической Лидии (Западная Анатолия) в составе клада предметов ювелирного искусства раннего бронзового века местного происхождения (Young 1972, 11–12). Известен еще и алебастровый сосуд в виде фигурки обезьяны, который также может относиться к предметам египетского импорта в Леванте; на нем вырезан титул ḫntjt-S mn-nfr-mrj-ra ‘служительница культа пирамиды mn-nfr-mrj-ra’ (MMA 1992.338; Fischer 1993, 2, fig. 1; 5, fig. 5; происхождение неизвестно). Надо отметить, что эпиграфика подобных сосудов имеет свои особенности. В частности, надпись n(j) ḫAswt mrj-ra/ppj, которая иногда трактуется как имя владельца этой статуэтки (ср. Scheele-Schweitzer 2012, 434 [1638–1639]: все подобные имена принадлежали мужчинам; см. также: a) фрагмент Sotheby’s 1978, No. 311, ныне: Middlebury, College Museum of Art, 2005.022 (http://museum.middlebury.edu/system/files/old_kingdom_relief_full.jpg); происходит из Гизы, возможно, из гробницы G 7911 (www.gizapyramids.org: B6229_NS); б) ложную дверь Berlin, Ägyptisches Museum, 15126: PM VIII, 3: 803-010-800; в) ложную дверь jj-kA=j из Гизы, Abu Bakr Cemetery: www.gizapyramids.org: PDM_06162), на самом деле является царским эпитетом: «царь mrj-ra/ppj – тот, кто владеет чужеземными странами»; этот эпитет еще дважды засвидетельствован на вазах в форме обезьяны, происходящих из Библа (Montet 1928–1929, I, 73, 75; II, pl. 40, 57–58; Fischer 1993, 7, fig. 7–8; ср. иную трактовку надписей: Diego Espinel 2002, 112; 2006, 233–234; с литературой). Отсутствие личных имен на всех этих сосудах позволяет предположить, что титул ḫntjt-S mn-nfr-mrj-ra был дарован самой фигурке обезьяны, как «миссионеру» из столицы (ср. образец из Куббет эль-Хава: Fischer 1993, 3, 6, fig. 6). Поскольку сам сосуд служил для доставки из-за границы ценных продуктов, а в таких миссиях участвовали как раз служащие ḫntjw-S, то, соответственно, и ваза-обезьяна получила такой символический титул в его женском варианте – ḫntjt-S. Списки обладательниц титула ḫntjt-S приведены в Fettel 2010, Nos. 050, 066, 092, 094, 098, 176 (имя следует читать TAzt, см. Scheele-Schweitzer 2012, 731 [3683]), 226, 231, 246 (jwpw была не ḫntjt-S pr-aA, а просто ḫntjt-S, среди женщин вообще не было ‘дворцовых служительниц’ ḫntjwt-S pr-aA), 254, 378, 379 (удалить, см. выше); Woods, Swinton 2013, 149–150, n. 9. Известны три женщины, носившие титул ḫntjt-S mn-nfr-ppj/mrj-ra: jj (Fettel 2010, No. 050), n(j)-s(j)-anḫ-ppj (Fettel 2010, No. 098), и nbt (фрагмент ложной двери Caracas, Museo de Bellas Artes, R.58.10.26 (или R.58.10.38): Museo de Bellas Artes Caracas 1990, 34 (11); Quirke 1998, 28, 101).

3) Эпитет jnn ḫrt ḫ3šwt n nTr=f «приносящий дары82 чужеземья своему богу» шире неизвестен. Его вариант – jnn ḫrt ḫ3šwt nb(t) n nb=f «приносящий (всевозможные) дары чужеземья своему господину» (где под «господином» подразумевается царь) – встречается в сочетаниях с титулами, хотя может фигурировать и отдельно. Этот эпитет засвидетельствован в двух вариантах: jnn ḫrt ḫ3šwt n nb=f и jnn ḫrt ḫ3šwt nb(t) n nb=f. В литературе почти все материалы по этому эпитету давно обобщены83, однако здесь просопографию целесообразно перечислить вновь с некоторыми уточнениями, в связи с последними публикациями эпиграфики из Куббет эль-Хава и Саккара:

83. Jones 2000, 75 (330), 306 (1116); Diego Espinel 2015–2016, 104–107, 113–114, 129–133; ср. также эпитет TTj: jnn ḫrt ḫAswt rsj(w)t mHtj(w)t n nswt ‘приносящий дары южных и северных стран царю’ (Jones 2000, 767 (2792); QH 103. Edel 2008, 1509, Abb. 7, Taf. 68).

jnn ḫrt ḫ3šwt nb= š3b.n=j/nj-3nḫ=j-ppj84; jnn ḫrt ḫ3šwt nb(t) n nb=f Ḥr-ḫwj=f85; jnn ḫrt ḫ3šwt [nb(t)(?) n] nb=f š3b.n=j86; jnn ḫrt ḫ3šwt n nb=f jḫj/mrj87.

85. QH 34n. Edel 2008, 631, Abb. 12, Taf. 30.

86. QH 35e. Edel 2008, 810, Abb. 1, Taf. 51.

87. Kuraszkiewicz 2014, 204–205, fig. 4; 2016, 256–258, fig. 3.

Известно два примера употребления этого эпитета в качестве дополнения к титулу jmj-r3 33w ‘начальник варваров’: jmj-r3 33w jnn ḫrt ḫ3šwt nb(t) n nb=f Ḥr-ḫwj=f88; jmj-r3 33w jnn ḫrt ḫ3šwt n nb=f ppj-nḫt(.j)/Ḥḳ3-jb=j89.

89. QH 35. Urk. I, 132,1; Edel 2008, 684, Abb. 2, Taf. 33.

В надписи jnj уникальный эпитет jnn ḫrt ḫ3šwt n nTr=f, где под «богом» подразумевается царь, присоединен к титулу ḫtmtj-nTr m wj3wj-33(wj) ‘казначей бога на двух больших кораблях’, и это также является оригинальным риторическим приемом.

4) Эпитет jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt nb(t) ‘приносящий царские сокровища из разных стран’ в такой форме до сих пор не отмечен. По источникам известен только эпитет jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt ršj(wt) ‘приносящий царские сокровища из южных стран’, который всегда добавлялся к экспедиционным титулам. Список носителей этого эпитета можно обнаружить в справочниках и других работах90, однако я считаю целесообразным лишний раз привести этот перечень здесь с некоторыми уточнениями:

ḫtmtj-nTr m wj3wj-33(wj) ‘казначей бога на двух больших кораблях’, ... jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt ršj(wt) jnj-k3=f91; jmj-ḫt šmntjw ‘контр-начальник геологоразведчиков’, mrr nb=f ‘любящий своего господина’, jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt ršj(wt) (по имени) Ḥtpw92; jmj-jrtj 3pr wj3 ‘капитан корабельной команды’, ... jnn Ḫkr nšwt nb m ḫ3šwt ršj(wt) Ḥntj93.

92. Wadi Hammamat M 156: Couyat, Montet 1912, pl. 33; >>>> 45.jpg. В работах Couyat, Montet 1912, 93; Eichler 1993, 76 и Jones 2000, 287–288 (1044), 307 (1117) приведено ошибочное чтение титула и имени: jnn [Ḫkr]-nzwt m ḫAswt Htpw-nfr. См. также чтение Андреса Диего Эспинеля (Diego Espinel 2015–2016, 129): inn(.w) Ḫkr ny-swt m ḫAs.wt rs(y.w)t?, Htpw/nfr-Htpw.

93. Karlsruhe H.411: Fischer 1964, 32–33 (No. 9), pl. 12.

Еще один титул такого рода упоминается в плохо сохранившемся граффито, но его чтение сомнительно: jnn Ḫkr nšwt Ḥr(?) ḫ3šwt [...] ḫr(?) nb.f ... jdj94.

Эпитет jnn Ḫkr nšwt m ḫ3šwt nb(t) в титулатуре jnj примыкает к титулу ḫrp nfrw ‘командир молодцев’, однако в данном случае это скорее механическая стыковка, чем стандартная.

5) Титул ḫrp nfrw ‘командир молодцев’, который носили начальники экспедиционных отрядов, встречается в источниках Древнего царства крайне редко95. Известен также иерархический титул jmj-r3 ḫrpw n(j) nfrw ‘начальник команды молодцев’; он отмечен единственный раз в титулатуре šŠmw96; термин ḫrpw значит здесь ‘команда’, а не ‘командиры’, как обычно переводят97.

96. Гробница LG 5; LD II 1849–1859, Bl.97a. Саккара, V династия. См. также Jones 2000, 190 (713).

97. Термин ḫrpw в значении ‘команда, группа подчиненных’ отмечен также в ряде титулов Древнего царства: Jones 2000, 190–191 (716), 735 (2676–2677). Здесь приведено несколько несуществующих титулов kAj (Mariette 1889, 228–230, D19; ср. Piacentini 2002a, 484–485, 735; Florès 2015, 418): jmj-rA ḫrp(w) zS(w) nb m rḫjt mr(j)t (Jones 2000, 191 (717–718)), ḫrp zS(w) nb m pr-Hrj-wDb rḫjt mr(j)t (Jones 2000, 741 (2703): оценен самим Д. Джонсом как фикция); jmj-rA ḫrp(w) zS(w) a-nswt (Jones 2000, 190 (715): также отмечает его как “scribal error”, хотя скорее это ошибка в транскрипции О. Мариетта). Титула jmj-rA ḫrp(w) skw smnt(jw) (Jones 2000, 191–192 (719)), скорее всего, вообще не существовало (Diego Espinel 2014, 35–36, fig. 5). Зато к этой сводке следует добавить титул anḫ-m-a-ra – jmj-rA ḫrp(w) zS(w) ‘начальник управления писцов’: G 7837+7843; www.gizapyramids.org: A7554_NS; A7555_NS). Сочетание ḫrpw pr-Dt (Jones 2000, 755 (2751)) также означает «команда подчиненных дома вечности», а не “directors of the funerary estate”.

6) Титул mdw k3w ‘посох быков’ уникален. В староегипетских источниках о титулах пастухов сохранилось не так много сведений. Известен простой титул mnjw ‘пастух’98, а также его вариант mnjw jḤw ‘пастух стада коров’99. Начальник пастухов носил титул ḫrp mnjw(w) (jḤw) ‘начальник пастухов (скота)’100.

99. Титул nj-anḫ=j-mrj-ra (Jones 2000, 432 (1590); El-Khouly, Kanawati 1989, pl. 45–46). Вариант этого титула отмечен на стеле Pittsburgh PA, The Carnegie Museum of Natural History, Z9-497: mnjw kAw ‘пастух быков’ jdw (Patch 1990, 22–23 (14). ḪI династия). Этот jdw был простым пастухом из челяди чиновника nḫtj. О титуле mnjw jHw ‘пастух стада коров’ в источниках Среднего царства см. Hannig 2006, 1072 {12928}.

100. Jones 2000, 715 (2609–2610); ср. 723 (2632): ḫrp nrw; Moreno García 1999, 243, n. 6; Hannig 2003, 971–972 {47355}.

7) Титул z3w šmntjw ‘пастырь геологоразведчиков’ уникален. Чтение субъекта этого титула представляет сложности: его можно прочитать и как z3w ‘сторож, охранник’, и как mnjw ‘пастух’101 (чтение nrw, конечно, исключено). Та же проблема возникает с чтением титула z3w/mnjw nḫn ‘страж/пастух Нехена’102. В отношении титула z3w šmntjw важно, что субъект сочетается с наименованием человеческого коллектива – вряд ли его начальника назвали бы «пастухом». С другой стороны, и этот вопрос о разночтениях не играет решающей роли, ибо титул z3w иногда имеет значение ‘пастух’, что подтверждается орфографией титула z3w Ḫnmw nTrw ‘пастырь бараньих стад богов’ времен Среднего царства103. Именно как z3wt читается сочетание  в известном титуле jmj-r3 jḤw n(w) z3wt Ḫnw ‘начальник скота пастушества резиденции’, принадлежавшем k3=j-wD-3nḫ=j104. В правильности такого понимания идеограммы «пастуха»105 убеждает другой пример этого титула в форме

в известном титуле jmj-r3 jḤw n(w) z3wt Ḫnw ‘начальник скота пастушества резиденции’, принадлежавшем k3=j-wD-3nḫ=j104. В правильности такого понимания идеограммы «пастуха»105 убеждает другой пример этого титула в форме  jmj-r3 jḤw nw z3wt Ḫnw у некоего šḫm-r3106. Слово z3wt ‘пастушество’ здесь означает какое-то скотоводческое ведомство или отделение в резиденции. Вероятно, к скотоводству имеет отношение и ранний термин z3wt Š/mr ‘пастушество пастбища’ (?)107.

jmj-r3 jḤw nw z3wt Ḫnw у некоего šḫm-r3106. Слово z3wt ‘пастушество’ здесь означает какое-то скотоводческое ведомство или отделение в резиденции. Вероятно, к скотоводству имеет отношение и ранний термин z3wt Š/mr ‘пастушество пастбища’ (?)107.

Оба титула – и mdw k3w ‘посох быков’, и z3w šmntjw ‘пастырь геологоразведчиков’ – как будто связывают деятельность jnj со скотоводством. Между тем, это совершенно не согласуется с данными его биографии и другими титулами – безусловно, jnj был прежде всего военным моряком, руководителем заморских экспедиций. Еще Ж. Юайот заметил параллели между титулатурой jnj и другого флотоводца времен VI династии – 3nḫ-jzzj108. Действительно, на рельефах B3rcelon3 E-445 и B3rcelon3 E-561 + Cḥrištie’š 2011 jnj перечисляет титулы в таком порядке: mdw k3w ‘посох быков’, z3w šmntjw ‘пастырь геологоразведчиков’ и ḫrp nfrw ‘командир молодцев’. Между тем, на ложной двери 3nḫ-jzzj109, который был ḫtmtj-nTr m wj3wj-33(wj) «казначеем бога на двух больших кораблях», ḫrp wj3 Ḥr-m-Ḥ3t=f «начальником корабля “Хор – во главе его”»110 и jmj-r3 mŠ3 ‘военачальником’, также приведены подобные титулы: mnjw k3w111 ‘пастух быков’ и mdw nfrw112 ‘посох молодцев’. Создается впечатление, что ранги и субъекты сходных титулов jnj – mdw k3w, ḫrp nfrw и z3w šmntjw – поменялись местами; по логике должно было быть mnjw k3w, mdw nfrw и ḫrp šmntjw113. Вообще 3nḫ-jzzj и jnj носили много похожих или вовсе одинаковых титулов, а данные примеры тем более интересны тем, что начальник декларирует себя в них как «пастырь» – и скота, и вверенных ему людей, участников экспедиции. Не исключено, что у обоих военных выбор субъекта ‘пастырь’ (mnjw/z3w) или ‘посох’ (mdw) в этих титулах был продиктован пристрастием к риторическим условностям.

109. Mariette 1889, 190–191, D8; см. Strudwick 1985, 71–72 (26).

110. Jones 2000, 638 (2338), 709 (2584); Hannig 2003, 970 {47623}.

111. Jones 2000, 434 (1600); Hannig 2003, 531 {47625}.

112. Jones 2000, 453 (1697); Hannig 2003, 575 {47626}.

113. Jones 2000, 745 (2717–2718); уточнение чтения надписи Hzj-mjnw см. Diego Espinel 2014, 35–36, fig. 5.

По композиции титул mdw k3w ‘посох быков’ напоминает более распространенные титулы mdw rḫjt ‘посох народа-rḫjt’, mdw Ḥp ‘посох бога Аписа’, mdw Ḥz3t ‘посох (божественной) коровы-Ḥz3t’, mdw k3-ḤD ‘посох Белого быка’114. Как подметил Д. Франке, анализируя принципы употребления титулов mdw Ḥz3t и mdw k3-ḤD у чиновника 3nḫ-wšr-k3=f времен V династии, его титулы образуют «теоретическое обоснование», с точки зрения жреца, его занятий скотоводством115. Х.К. Морено Гарсия обращает внимание также, что некоторые известные персонажи, занимавшиеся военным делом, владели скотоводческими титулами116. Не исключено, что титул mdw k3w ‘посох быков’ был связан с ритуальной деятельностью jnj в портах северного Египта, на территории Дельты, традиционно использовавшейся под пастбища. Вероятно, он был вынужден руководить поставками скота.

115. Franke 2003, 120: “Die Titel bilden die ‘priesterliche Unterbauung’... für die Titel Anch-Userkafs, die auf seine Verbindung zu Viehzucht hinweisen”.

116. Moreno García 1999, 243–244, n. 10.

Прочие титулы и эпитеты jnj достаточно стандартны – они либо являются статусными, либо носят ритуальный характер.

References

- 1. Abu Bakr, A.M., Osing, J. 1973: Ächtungstexte aus dem Alten Reich. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo 29, 97–133.

- 2. Ahrens, A. 2015: Objects from afar – the distribution of Egyptian imports in the Northern Levant: Parameters for ascertaining the character of diplomatic contacts between Egypt and the Levant during the Bronze Age? In: B. Eder, R. Pruzsinszky (eds.), Policies of Exchange: Political Systems and Modes of Interaction in the Aegean and the Near East in the 2nd Millennium B.C.E. Proceedings of the International Symposium at the University of Freiburg Institute for Archaeological Studies, 30th May – 2nd June 2012. (Oriental and European Archaeology, 2). Wien, 141–156.

- 3. Alavedra, J., Alegre, S., Berenguer, F., Gonzálvez, L.M. 1995: Egipto. Llamada al Más Allá. Barcelona.

- 4. Altenmüller, H. 1998: Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara. Mainz.

- 5. Altenmüller, H. 2015: Zwei Annalenfragmente aus dem frühen Mittleren Reich. Hamburg.

- 6. Anthes, R. 1928: Die Felseninschriften von Hatnub. Leipzig.

- 7. Archi, A. 2016: Egypt or Iran in the Ebla texts? Orientalia 85, Roma, 1–49.

- 8. Auenmüller, J.St.G. 2013: Die Territorialität der Ägyptischen Elite(n) des Neuen Reiches. Eine Studie zu Raum und räumlichen Relationen im textlichen Diskurs, anhand prosopografischer Daten und im archäologischen Record. Inaug.-Diss. Berlin. (URL: https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/7266; data obrascheniya: 2.11.2018)

- 9. Aufrère, S. 1991: L’univers minéral dans la pensée égyptienne. Vol. 1–2. Le Caire.

- 10. Baud, M. 1999: Famille royale et pouvoir sous l’Ancien Empire égyptien. T. 1–2. Le Caire.

- 11. Biga, M.G., Roccati, A. 2012: Tra Egitto e Siria nel III millennio a.C. Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 146, Torino, 17–42.

- 12. Bogdanov, I.V. Livanskaya drevesina ḫntj-š v egipetskikh istochnikakh ehpokhi Drevnego tsarstva). Pis'mennye pamyatniki Vostoka 1 (16), M., 2012. S. 112–131.

- 13. Bogdanov, I.V. Rol' tsarskoj piramidy v mifologicheskom soznanii egipetskikh chinovnikov Drevnego tsarstva. Strany i narody Vostoka XXXVI. Religii Vostoka. S. 42–57.

- 14. Borchardt, L. 1937: Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von Kairo. Nr. 1295–1808. T. I: Text und Tafeln zu Nr 1295–1541. Berlin.

- 15. Borchardt, L. 1964: Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von Kairo. Nr. 1295–1808. T. II: Text und Tafeln zu Nr. 1542–1808. Le Caire.

- 16. Breyer, F. 2016: Punt. Die Suche nach dem “Gottesland”. Leiden–Boston.

- 17. Brovarski, Ed. 1989: The Inscribed Material of the First Intermediate Period from Naga-ed-Dêr. PhD. Diss. Ann Arbor.

- 18. Brovarski, Ed. 2001: Giza Mastabas 7. The Senedjemib Complex. Pt. 1. The Mastabas of Senedjemib Inti (G 2370), Khnumenti (G 2374), and Senedjemib Mehi (G 2378). Boston.

- 19. Brugsch, H. 1879: Dictionnaire géographique de l'ancienne Égypte. Leipzig.

- 20. Chevereau, P.-M. 1989: Contribution à la prosopographie des cadres militaires de l’Ancien Empire et de la Première Période Intermédiaire. B. Titres nautiques. Revue d’Égyptologie 40, 3–36.

- 21. Clos i Llombart, J., Gonzálvez, L.M. 1993: Los tesoros del Clarís. Barcelona.

- 22. Cooper, J. 2015: Toponymy on the Periphery: Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents from the Early Dynastic until the end of the New Kingdom. PhD. Sydney. (URL: http://hdl.handle.net/1959.14/1137112; data obrascheniya: 2.11.2018)

- 23. Couyat, J., Montet, P. 1912: Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât. Le Caire.

- 24. Darnell, J.C. 1992: The kbn.wt vessels of the Late Period. In: J.H. Johnson (ed.), Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond. Chicago, 67–89.

- 25. Davies, B.G. 1995: Egyptian Historical Records of the Later Eighteenth Dynasty. Fascicle VI. Translated from W. Helck, Urkunden der 18. Dynastie, Heft 22. Warminster.

- 26. Diego Espinel, A. 2002: The role of the temple of Ba’alat Gebal as intermediary between Egypt and Byblos during the Old Kingdom. Studien zur altägyptischen Kultur 30, 103–119.

- 27. Diego Espinel, A. 2006: Etnicidad y territorio en el Egipto del Reino antiguo. Barcelona.

- 28. Diego Espinel, A. 2014: Surveyors, guides and other officials in the Egyptian and Nubian deserts: epigraphic and historical remarks on some Old Kingdom graffiti. Revue d’Égyptologie 65, 29–48.

- 29. Diego Espinel, A. 2015: A glimpse at the life of a 6th Dynasty official: Ankhemtjenenet/Inkhi and the block National Gallery of Victoria (Australia) inv. no. D118-1982. Chronique d’Égypte. Bulletin périodique de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth 90 (180), 227–258.

- 30. Diego Espinel, A. 2015–2016: Bringing treasures and placing fears: Old Kingdom epithets and titles related to activities abroad. Isimu. Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad 18–19. Covadonga Sevilla Cueva In memoriam, 103–145.

- 31. Donadoni Roveri, A.M., Tiradritti, F. (eds.) 1998: Kemet: alle sorgenti del tempo. L’antico Egitto dalla preistoria alle piramidi. Catalogo della mostra (Ravenna,1 marzo – 28 giugno 1998). Supplemento. Milano.

- 32. Doret, É. 1986: The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyptian. Genève.

- 33. Edel, E. 1955–1964: Altägyptische Grammatik I–II. Roma.

- 34. Edel, E. 2008: Die Felsgräbernekropole der Qubbet el Hawa bei Assuan. I. Abteilung. Bd 1-3. Die Architektur, Darstellung, Texte, archäologischer Befund und Funde der Gräber QH 24 – QH 209. Paderborn.

- 35. Eichler, E. 1993: Untersuchungen zum Expeditionswesen des ägyptischen Alten Reiches. Wiesbaden.

- 36. Eisenberg, J.M. 2001: The autumn 2000 antiquities sales. Minerva Vol. 12, No. 2, 37–42.

- 37. El-Khadragy, M. 2005: The offering niche of Sabu/Ibebi in the Cairo Museum. Studien zur altägyptischen Kultur 33, 169–199.

- 38. El-Khouli, A., Kanawati, N. 1989: Quseir el-Amarna. The Tombs of Pepy-ankh and Khewen-wekh. Sydney.

- 39. El-Tonssy, M.A., Yossef, M. 2014: Two unpublished false doors from Saqqara. Studien zur altägyptischen Kultur 43, 439–455.

- 40. Fettel, J. 2010: Die Chentiu-schi des Alten Reiches. Inaug.-Diss. Heidelberg. (URL: http://archiv.ub.uni-heidel-berg.de/volltextserver/11390/1/Dissertation_J._Fettel_Die_Chentiu_schi_des_Alten_Reiches.pdf; data obrascheniya: 2.11.2018)

- 41. Firth, C.M., Gunn, B. 1926: Teti Pyramid Cemeteries. I. Text. II. Plates. Le Caire.

- 42. Fischer, H.G. 1964: Inscriptions from the Coptite nome. Dynasties VI–XI. Roma.

- 43. Fischer, H.G. 1977: Egyptian Studies 2. The Orientation of Hieroglyphs. Pt. I. Reversals. New York.

- 44. Fischer, H.G. 1993: Another Pithemorphic vessel of the Sixth Dynasty. Journal of the American Research Center in Egypt 30, 1–9.

- 45. Fischer, H.G. 1997: Egyptian Titles of the Middle Kingdom. A Supplement to Wm. Ward’s Index. Second Edition, Revised and Augmented. New York.

- 46. Fischer, H.G. 2002: Titles and Epithets of the Egyptian Old Kingdom (Rev.: Jones 2000). Bibliotheca Orientalis 59, Issue 1–2, 18–36.

- 47. Florès, J. 2015: Les céréales: Analyse d'une gestion au Protodynastique et sous l’Ancien Empire. Hamburg.

- 48. Franke, D. 2003: Anch-Userkaf und das Nildelta: Statue Frankfurt/M. Lie-bieghaus 1629. In: N. Kloth, K. Martin, E. Pardey (Hrsgg.), Es werde niedergelegt als Schriftstuck: Festschrift für Hartwig Altenmüller zum 65. Geburtstag. Hamburg, 117–132.

- 49. Franke, D. 2013: Egyptian Stelae in the British Museum from the 13th – 17th Dynasties. Vol. I, fasc. 1: Descriptions. Ed. by M. Marée. London.

- 50. Fuchs, R. 1986: Zinn. In: LÄ VI, 1409–1414.

- 51. Fundació Arqueològica Clos (ed.) 2000: El nuevo museo egipcio de Barcelona. Revista de Arqueología XXI (230), 54–59.

- 52. Gallo, P., Abd El-Fattah, A. 2002: Aegyptiaca Alexandrina V. Un «directeur des marais» du delta Occidental au Moyen Empire. In: J.Y. Empereur (ed.), Alexandrina 2. Recueil d’articles sur Alexandrie antique. (Études alexandrines, 6). Le Caire, 13–20.

- 53. Gardiner, A.H. 1905: The Egyptian Word for ‘Herdsman’, &c. Zeitschrift für ägyptische Sprache and Altertumskunde 42, 116–123.

- 54. Gardiner, A.H. 1947: Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I–III. Oxford.

- 55. Gauthier, H. 1925–1931: Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques. T. 1–7. Le Caire.

- 56. Gnirs, A. M. 1996: Militär und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Neuen Reiches. Heidelberg.

- 57. Goedicke, H. 1969–1970: An Egyptian claim to Asia. Journal of the American Research Center in Egypt 8, 11–27.

- 58. Goelet, O. (Jr.) 1982: Two Aspects of the Royal Palace in the Egyptian Old Kingdom. Ph.D. Columbia University.

- 59. Graefe, E. 1981: Untersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der Gottesgemahlin des Amun vom Beginn des Neuen Reiches bis zur Spätzeit. Bd I: Katalog und Materialsammlung. Wiesbaden.

- 60. Grandet, P. 1994: Le Papyrus Harris I (BM 9999). Vol. I–II. Le Caire.

- 61. Griffith, F. Ll. 1889: The Inscriptions of Siût and Dêr Rîfeh. London.

- 62. Gundacker, R. 2017: The significance of foreign toponyms and ethnonyms in Old Kingdom text sources. In: F. Höflmayer (ed.), The Late Third Millennium in the Ancient Near East Chronology, C14, And Climate Change. Papers from the Oriental Institute Seminar The Early/Middle Bronze Age Transition in the Ancient Near East: Chronology, C14, and Climate Change Held at the Oriental Institute of the University of Chi-cago 7–8 March 2014. Chicago, 333–426.

- 63. Hannig, R. 2003: Ägyptisches Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit. Hannig-Lexica 4. Mainz am Rhein.

- 64. Hannig, R. 2006: Ägyptisches Wörterbuch II. Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit. Hannig-Lexica 5. Mainz am Rhein.

- 65. Harris, J.R. 1961: Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals. Berlin.

- 66. Hassan, S. 1975: Excavations at Saqqara 1937-1938. Vol. II. Mastabas of Ny-‘ankh-Pepy and Others. Cairo.

- 67. Helck, H.W. 1954: Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen Alten Reiches. Glückstadt–Hamburg–New York.

- 68. Helck, H.W. 1969: Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches. Teil VI. Wiesbaden.

- 69. Helck, W. 1961: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 17–22. Bearbeitet und übersetzt von W. Helck. Berlin.

- 70. Helck, N.W. 1972: Blei. In: LÄ I, 826–827.

- 71. Hyacinthe, L. 2016–2017: Banebdjed: seigneur de Mendès. Master recherche. Lille.

- 72. James, T.G.H. (ed.) 1961: Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. British Museum. Pt. I. 2nd ed. London.

- 73. Jansen-Winkeln, K. 2009: Inschriften der Spätzeit. Teil III: Die 25. Dynastie. Wiesbaden.

- 74. Jones, D. 1988: A Glossary of Ancient Egyptian Nautical Titles and Terms. London–New York.

- 75. Jones, D. 2000: An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. Vol. I–II. (BAR International Series, 866). Oxford.

- 76. Junker, H. 1941: Gîza V. Die Mastabas des Seneb und darumliegende Gräber. Wien–Leipzig.

- 77. Junker, H. 1950: Gîza IX. Das Mittelfeld des Westfriedhofs. Wien.

- 78. Kanawati, N. 1988: The Rock-Tombs of el-Hawawish. The Cemetery of Akhmim. Vol. VIII. Sydney.

- 79. Kanawati, N. 2004: Interrelation of the capital and the provinces in the Sixth Dynasty. Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 15, 51–62.

- 80. Kanawati, N., Abder-Raziq, M. 2003: The Unis Cemetery at Saqqara. Vol. 2: The Tombs of Iynefert and Ihy (reused by Idut). Warminster.

- 81. Kanawati, N., Abder-Raziq, M. 2004: Mereruka and His Family. Pt. 1: The Tomb of Meryteti. Oxford.

- 82. Kaplony, P. 1977–1981: Die Rollsiegel des Alten Reiches. Bd I, II A–B. Bruxelles.

- 83. Kloth, N. 2002: Die (auto-)biographischen Inschriften des ägyptischen Alten Reiches: Untersuchungen zu Phraseologie und Entwicklung. Hamburg.

- 84. Kuraszkiewicz, K.O. 2006: The title ḫtmtj-nṯr – god’s sealer – in the Old Kingdom. In: M. Bárta (ed.), The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the conference held in Prague, May 31 – June 4, 2004. Prague, 193–202.

- 85. Kuraszkiewicz, K.O. 2014: The tomb of Ikhi/Mery in Saqqara and royal expeditions during the Sixth Dynasty. Études et Travaux 27, 202–216.

- 86. Kuraszkiewicz, K.O. 2016: Saqqara 2012 and 2015: inscriptions. Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 255–263.

- 87. Lazaridis, N. 2017: Carving out identities in the Egyptian desert: self-presentation styles adopted by the ancient travelers of Kharga Oasis. In: G. Rosati, M.C. Guidotti (eds.), Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists. Florence Egyptian Museum, Florence, 23–30 August 2015. (Archaeopress Egyptology, 19). Oxford, 328–332.

- 88. Leclant, J. 1961: Montouemhat, quatrième prophète d’Amon. Prince de la ville. Le Caire.

- 89. Legros, R. 2009–2010: La disparition d’une élite? Les cultes privés de la nécropole royale de Pépy Ier à Saqqâra. Cahiers de recherches de l’Institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille 28, 157–176.

- 90. Leitz, Chr. (Hrsg.) 2002: Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen. Bd 2. Leuven–Paris–Dudley.

- 91. Leprohon, R.J. 1985: Stelae I. The Early Dynastic Period to the Late Middle Kingdom. (Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. Museum of Fine Arts, Boston, 2). Mainz am Rhein.

- 92. Lesko, L.H. 2002: A Dictionary of Late Egyptian. Vol. 1–2. 2nd ed. Providence.

- 93. Mahfouz, El-S. 2008: Les ostraca hiératiques du Ouadi Gaouasis. Revue d’égyptologie 59, 267–334.

- 94. Marcolin, M. 2006: Iny, a much traveled official of the Sixth Dynasty. Unpublished reliefs in Japan. In: M. Bárta, F. Coppens, J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005: Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27 – July 5, 2005). Prague, 282–310.

- 95. Marcolin, M. 2010: Una nuova biografia egiziana della VI dinastia con iscrizioni storiche e geografiche. Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche 144, 43–79.

- 96. Marcolin, M. 2012: Egitto d’Oriente. Scoperte italiane in Giappone. In: A. Bongioanni, T. Baldacci (eds.), Serekh 6. L'Egitto a Torino. Torino, 134–157.

- 97. Marcolin, M., Diego Espinel, A. 2011: The Sixth Dynasty biographic inscriptions of Iny: More pieces to the puzzle. In: M. Bárta, F. Coppens, J. Krejcí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2010. Proceedings of the Conference held in Prague (May 31 – June 4, 2010). Prague, 570–615.

- 98. Mariette, A. 1889: Les mastabas de l'Ancien Empire. Paris.

- 99. Markowitz, Y.J., Haynes, J.L., Freed, R.E. 2002: Egypt in the Age of the Pyramids: Highlights from the Harvard University-Museum of Fine Arts. Boston.

- 100. Martin, G.T. 1971: Egyptian Administrative and Private-Name Seals Principally of the Middle Kingdom and Second Intermediate Period. Oxford.

- 101. Martin, G.T. 1998: A much-published Byblite cylinder seal. In: L.H. Lesko (ed.), Ancient Egyptian and Mediterranean Studies in Memory of William Ward. Providence, 173–182.

- 102. Martin, K. 1979: Reliefs des Alten Reiches. Teil 2. (Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. Pelizaeus-Museum, 7). Mainz am Rhein.

- 103. Martin, K. 1980: Reliefs des Alten Reiches und verwandte Denkmäler. Teil 3. Mit Beiträgen von P. Kaplony. (Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. Pelizaeus-Museum, 8). Mainz am Rhein.

- 104. Meeks, D. 1980: Année lexicographique. T. 1 (1977). Paris.

- 105. Meeks, D. 1982: Année lexicographique. Egypte ancienne. T. 3 (1979). Paris.

- 106. Moje, J. 2014: Herrschaftsräume und Herrschaftswissen ägyptischer Lokalregenten: soziokulturelle Interaktionen zur Machtkonsolidierung vom 8. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. Berlin; Boston.

- 107. Montet, P. 1928–1929: Byblos et l’Égypte: quatre campagnes de fouilles à Gebeil 1921–1922–1923–1924. T. 1–2. Paris.

- 108. Moreno García, J.C. 1999: J’ai rempli les pâturages de vaches tachetées... Bétail, économie royale et idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen Empire. Revue d’égyptologie 50, 241–257.

- 109. Moreno García, J.C. 2006: La tombe de mHw à Saqqara. Chronique d’Égypte. Bulletin périodique de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth 81 (161–162), 128–135.

- 110. Morgan, J. de, Bouriant, U., Legrain, G., Jéquier, G., Barsanti, A. 1894: Catalogue des monuments et inscriptions de l’Égypte antique: ouvrage publié sous les auspices de S. A. Abbas II Helmi, khédive d'Égypte, par la direction générale du Service des Antiquités, Première Série. Haute Egypte. T. 1. De la frontière de Nubie à Kom Ombo. Vienne.

- 111. Morris, E. 2005: The Architecture of Imperialism: Military Bases and the Evolution of Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom. Leiden.

- 112. Museo de Bellas Artes Caracas (ed.) 1990: Fragmentos de una realidad perdida. Colección de Arte Egipcio del Museo de Bellas Artes Caracas. Caracas.

- 113. Obsomer, C. 1995: Sésostris Ier. Étude chronologique et historique du règne. Bruxelles.

- 114. Osing, J. 1976: Ächtungstexte aus dem Alten Reich (II). Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo 32, 133–185.

- 115. Pantalacci, L. 1998: La documentation épistolaire du palais des gouverneurs à Balat-‘Ain Asil. Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 98, 303–315.

- 116. Pantalacci, L. 2013: Balat, a frontier town and its archive. In: J.C. Moreno García (ed.), Ancient Egyptian Administration. Leiden–Boston.

- 117. Patch, D.C. 1990: Reflections of Greatness. Ancient Egypt at the Carnegie Museum of Natural History. Pittsburgh.

- 118. Pätznick, J.-P. 2005: Die Siegelabrollungen und Rollsiegel der Stadt Elephantine im 3. Jahrtausend v. Chr.: Spurensicherung eines archäologischen Artefaktes. Oxford.

- 119. Petrie, W.M.F. 1888: A Season in Egypt, 1887. London.

- 120. Petrie, W.M.F. 1900: Dendereh 1898. Extra Plates. London.

- 121. Petrie, W.M.F. 1904: Abydos. Pt. 3. London.

- 122. Piacentini, P. 1998: Les scribes de l’offrande divine à l'Ancien Empire. GRAFMA Newsletter. Bulletin du Groupe de recherche archéologique française et internationale sur les métiers depuis l’antiquité 2, Paris, 41–53.

- 123. Piacentini, P. 2002a: Les scribes dans la société égyptienne de l’Ancien Empire. Vol. I. Les premières dynasties. Les nécropoles memphites. Paris.

- 124. Piacentini, P. 2002b: Encore sur les scribes des offrandes divines. In: R. Pirelli (ed.), Egyptological Essays on State and Society. Napoli, 95–109.

- 125. Posener-Kriéger P., de Cenival J.L. 1968: The Abu Sir Papyri. London.

- 126. Posener-Kriéger, P. 1976: Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (Les papyrus d’Abousir). Traduction et commentaire. T. I–II. Le Caire.

- 127. Posener-Kriéger, P., Verner, M., Vymazalová, H. 2007: Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef: The Papyrus Archive. Praha.

- 128. Pressl, D.A. 1998: Beamte und Soldaten. Die Verwaltung in der 26. Dynastie in Ägypten (664–525 v. Chr.). Frankfurt am Main.

- 129. Quirke, S. 1998: Cultura y arte egipcios. Caracas.

- 130. Redford, D.B. 1970: The Hyksos Invasion in History and Tradition. Orientalia 39, 1–51.

- 131. Redford, D.B. 2010: The False-Door of Nefer-shu-Ba from Mendes. In: Z. Hawass, J.H. Wegner (eds.), Millions of Jubilees. Studies in Honor of David P. Silverman. Vol. 2. Cairo, 123–135.

- 132. Roccati, A. 2015a: DUGURASU = rw-ḥ3wt. In: A. Archi, A. Bramanti (eds.), Tradition and Innovation in the Ancient Near East. Proceedings of the 57th Rencontre Assyriologique Internationale at Rome 4-8 July 2011. Winona Lake, Indiana, 155–159.

- 133. Roccati, A. 2015b: Iny’s travels. In: M. Biga, J. Córdoba, C. del Cerro, E. Torres (eds.), Omaggio a Mario Liverani, fondatore di una nuova scienza. II. Madrid, 225–229.

- 134. Rothe, R.D., Miller, W.K., Rapp, G.R. 2008: Pharaonic inscriptions from the Southern Eastern Desert of Egypt. Winona Lake.

- 135. Sayed, A.M.A.H. 1983: New Light on the Recently Discovered Port on the Red Sea Shore. Chronique d’Égypte. Bulletin périodique de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth 58 (115–116), 23–37.

- 136. Scheele-Schweitzer, K. 2014: Die Personennamen des Alten Reiches. Altägyptische Onomastik unter lexikographischen und sozio-kulturellen Aspekten. Wiesbaden.

- 137. Schneider, T. 2015: The Old Kingdom abroad: an epistemological perspective: with remarks on the biography of Iny and the Kingdom of Dugurasu. In: P. Der Manuelian, T. Schneider (eds.), Towards a New History of the Old Kingdom. Perspectives on the Pyramid Age. Leiden–Boston, 429–455.

- 138. Soghor, C.L. 1967: Inscriptions from Tell el Rub’a. Journal of the American Research Center in Egypt 6, 16–32.

- 139. Soukiassian, G., Wuttmann, M., Pantalacci, L. 2002: Balat VI: Le palais des gouverneurs de l’époque de Pépy II. Les sanctuaires de ka et leurs dépendences. Le Caire.

- 140. Sowada, K.N. 2009: Egypt in the Eastern Mediterranean during the Old Kingdom. An Archaeological Perspective. Fribourg–Göttingen.

- 141. Stauder-Porchet, J. 2017: Les autobiographies de l’Ancien Empire égyptien. Étude sur la naissance d’un genre. Leuven–Paris–Bristol.

- 142. Stefanović, D. 2007: A Note on the Stela Cairo SN 527. Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion 213, 7–8.

- 143. Stefanović, D. 2015a: The ẖkrt-nswt on the monuments of the 3ṯw n ṯt ḥḳ3. In: P. Kousoulis, N. Lazaridis (eds.), Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. University of the Aegean, Rhodes, 22–29 May 2008. Leuven–Paris–Bristol, 861–871.

- 144. Stefanović, D. 2015b: Varia Epigraphica III – The Middle Kingdom / Second Intermediate Period. Göttinger Miszellen 247, 95–99.

- 145. Strudwick, N. 1985: The Administration of Egypt in the Old Kingdom. The Highest Titles and their Holders. London.

- 146. Sweeney, D. 2014: Self-Representation in Old Kingdom Quarrying Inscriptions at Wadi Hammamat. Journal of Egyptian Archaeology 100, 275–291.

- 147. Valloggia, M. 1974: Deux stèles égyptiennes de la Première Période Intermédiaire. Genava 22, 249–254.

- 148. Vandekerckhove, H., Müller-Wollermann, R., Depuydt, F., Mekhitarian, A. 2001: Elkab VI. Die Felsinschriften des Wadi Hilâl. 1: Text. 2: Tafeln. Turnhout.

- 149. Vernus, P. 1986: Études de philologie et de linguistique (V). Revue d’égyptologie 37, 139–140.

- 150. Vymazalová, H. et al. 2011: Abusir XXII. The Tomb of Kaiemtjenenet (As 38) and the Surrounding Structures (AS 57–60). Prague.

- 151. Wainwright, G.A. 1934: The occurrence of tin and copper near Byblos. Journal of Egyptian Archaeology 20, 29–32.

- 152. Woods, A., Swinton, J. 2013: Chronological considerations: fragments from the Tomb of Hetepet at Giza. Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 24, 127–158.

- 153. Young, W.J. 1972: The Fabulous Gold of the Pactolus Valley. Boston Museum Bulletin 70, No. 359, 4–13.

- 154. Ziegler, Chr. 1990: Catalogue des stèles, peintures et reliefs égyptiens de l'Ancien Empire et de la Première Période Intermédiaire vers 2686–2040 avant J.-C. Musée du Louvre. Département des Antiquités Égyptiennes. Paris.

- 155. Charles Ede Ltd. 1993: Small Sculpture from Ancient Egypt xx, February 1993, London.

- 156. Christie’s 2000: Antiquities, December 7, 2000, New York.

- 157. Christie’s 2007: Antiquities, December 6, 2007, New York. Rockefeller Center.

- 158. Christie’s 2011: Antiquities, October 6, 2011, London, South Kensington.

- 159. Drouot-Richelieu 1990: Dominique Delavenne – Didier Lafarge. Exceptionnelle vente d’archéologie – Égyptienne, Gréco-Romaine, Phénicienne. 10 décembre 1990, Paris.

- 160. Drouot-Richelieu 1994: François de Ricqlès. Archéologie. Arts d’Orient. 5 décembre 1994, Paris.

- 161. Drouot-Richelieu 1995: François de Ricqlès. Archéologie. Collection Georges Halphen et à divers. Vente aux Enchères Publiques. 8 décembre 1995, Paris.

- 162. Eisenberg, J.M. 1997: Royal-Athena Galleries. Art of the Ancient World: Greek, Etruscan, Roman, Egyptian, & Near Eastern Antiquities. 55th anniversary edition (Vol. 9, Jan. 1997). New York–Beverly Hills–London.

- 163. Sotheby’s 1989: Antiquities, May 22, 1989, London.

- 164. Sotheby’s 1990: Antiquities, December 13–14, 1990, London.

- 165. Sotheby’s 1991a: Antiquities, The Property of the Thétis foundation and Other Owners, May 23, 1991, London.

- 166. Sotheby’s 1991b: Antiquities, December 3, 1991, London.

- 167. Sotheby’s, 1978, Parke Bernet Inc., Important Egyptian, Greek, Roman, and Western Asiatic antiquities, December 14, 1978, New York.