- Код статьи

- S032103910002912-6-1

- DOI

- 10.31857/S032103910002912-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том 78 / Выпуск 4

- Страницы

- 949-958

- Аннотация

Статья посвящена проекту по обработке амфорной коллекции Государственного Эрмитажа. На сегодняшний день она является одной из крупнейших среди российских музеев. В публикации приведены лишь наиболее интересные, по мнению авторов, сосуды.

- Ключевые слова

- Государственный Эрмитаж, музейные коллекции амфор, греческие амфоры

- Дата публикации

- 23.01.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 987

Археологические исследования, проводящиеся на античных памятниках Северного Причерноморья более 200 лет, привели к накоплению колоссального количества материалов, разбросанных по различным музейным собраниям России, Украины и стран Западной Европы. Масштабные раскопки последних десятилетий, в свою очередь, увеличивают археологические коллекции, но зачастую исследователи просто не успевают анализировать новые находки, не говоря уже о предметах, хранящихся в музеях. Вместе с тем очевидна необходимость введения в научный оборот уже накопленных артефактов.

На сегодняшний день мы имеем серию изданий амфорных клейм из целого ряда музейных собраний1, но, как ни странно, в мировой историографии до недавнего времени не существовало музейных каталогов амфор. Причина проста: тарные остродонные амфоры внешне не так выразительны, как расписная керамика, монеты или терракоты, амфоры по отдельности не так информативны, как материалы керамической эпиграфики, наконец, они просто физически тяжелы, да и их фиксация требует специального инструментария.

Первым опытом издания амфорных музейных коллекций стали каталоги собраний Восточно-Крымского (Керченского) историко-культурного музея-заповедника и музея-заповедника «Херсонес Таврический»2. Работа с музейными собраниями в очередной раз доказала, что в фондах музеев хранятся уникальные амфоры, информация о которых в археологической литературе отсутствует. Введение же этих материалов в научный оборот будет способствовать совершенствованию типологических и хронологических схем классификации керамической тары. Кроме того, в ходе сверки музейных фондов стало очевидно, что некоторая часть предметов, имевшаяся в наличии в 1970–1990-х годах, в настоящее время не сохранилась в силу разных обстоятельств. В связи с этим обработка и публикация материалов из собраний возможно большего числа музеев представляется не просто актуальной, а жизненно необходимой для сохранения историко-культурного наследия страны.

В 2018 г. при поддержке Российского научного фонда была обработана амфорная коллекция одного из крупнейших российских музеев – Государственного Эрмитажа (ГЭ)3. Коллективом сотрудников Саратовского госуниверситета и Государственного Эрмитажа была проведена графическая и фотофиксация амфор; впереди предстоит значимый этап работы по оцифровке чертежей, уточнению обстоятельств обнаружения сосудов и подготовке каталога амфорной коллекции Эрмитажа к печати. Благодаря введению в эксплуатацию нового корпуса Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» и перемещению части археологических коллекций Отдела античного мира в это здание у исследователей появилась прекрасная возможность работы в условиях современного хранилища. В здании Реставрационно-хранительского центра в декабре 2015 г. была создана экспозиция Открытого хранения античного отдела, включающая как собрание надписей, античных надгробий, фрагментов скульптуры и архитектурных деталей, так и выставку амфорной тары. Уникальность последней заключается в широком хронологическом охвате: экспозиция состоит из сосудов, датируемых от периода архаики до раннего средневековья, что позволяет наглядно проследить развитие типов и форм керамической тары на протяжении многих столетий (рис. 1).

Рис. 1. Открытое амфорное хранение. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Амфорная коллекция Эрмитажа периодов архаики, классики и эллинизма (VI–II вв. до н.э.) насчитывает 305 единиц. В это число вошли не только целые сосуды: отдельные экземпляры фрагментированы, от некоторых сохранились лишь горла или нижние части. Однако они будут включены в общий каталог в силу своей редкости и/или из-за вхождения их в состав какого-либо археологического комплекса, так как музейное хранение организовано по коллекциям, каждая из которых соответствует конкретному античному памятнику. Кратко перечислим основные коллекции, сосуды из которых будут включены в публикуемый каталог.

Античное поселение на острове Березань и его некрополь (раскопки экспедиции ГЭ 1962–1991 гг.) представлено 44 амфорами. Из раскопок некрополя Ольвии Б.В. Фармаковского в 1901–1914 гг. и Т.Н. Книпович 1930-х годов происходят 20 сосудов. 29 амфор эрмитажного собрания были найдены в ходе раскопок античного Пантикапея и его некрополя. Пять из них происходят из раскопок А.Б. Ашика и Д.В. Карейши 1838–1840 гг., остальные же относятся к депаспортизованной части коллекции: привязка этих сосудов к определенным комплексам утеряна.

Амфорная тара, поступившая из раскопок Боспорской экспедиции ЛОИА АН СССР 1938–1963 гг., представлена сосудами, найденными в ходе исследований Мирмекия и его некрополя (четыре сосуда). Материалы раскопок Нимфея и его некрополя экспедицией Эрмитажа в 1940–1990 гг. представлены в коллекции 45 тарными амфорами различных центров производства. Шесть сосудов происходят из раскопок античного Херсонеса и его некрополя, которые производились Н.И. Репниковым в 1908 г. и Г.Д. Беловым в 1947–1965 гг.

Важную часть коллекции составляют целые амфоры, найденные в ходе раскопок скифского курганного некрополя у станицы Елизаветовской в устье Дона, проводившихся А.А. Миллером в 1908–1911 гг.: это собрание насчитывает 50 целых сосудов. В Эрмитаже также хранится коллекция из 16 амфор из раскопок усадьбы У-6 поселения Панское-I в северо-западном Крыму, производившихся Тарханкутской экспедицией ЛОИА АН СССР под руководством А.Н. Щеглова в 1970–1978 гг.

В отделе археологии Восточной Европы и Сибири также хранится относительно небольшая коллекция амфор в 27 экземпляров, в основном из дореволюционных раскопок. Так, там присутствуют две мендейские амфоры начала V в. до н.э. из раскопок Д.И. Эварницкого 1897 года (1830-326; 1830-329)4. Весьма интересна синопская (?) амфора из дореволюционных поступлений с уникальным клеймом фабриканта Кратона, относящаяся ко времени после завершения магистратского клеймения в конце III в. до н.э. (Д5.1916)5. В коллекции также есть несколько фасосских амфор IV в. до н.э., в том числе из Куль-Обы, Марьевского и Южного курганов (1830-327; 2550-24; Ку.1913-4/387)6 и синопская амфора конца II в. до н.э. из раскопок Н.И. Веселовского на Кубани (Ку.1913-1917-1/108)7. Наконец, там же хранится две амфоры производства Икоса из склепа в кургане Карагадеуашх (2492-18; 2492-42).

5. Monakhov 2003, 156, табл. 106. 3.

6. Monakhov 2003, 70, табл. 45. 5; 46. 1.

7. Monakhov 2003, 155, табл. 105. 1.

Отдельный блок коллекции представлен амфорами из хранения Отдела античного мира ГЭ, происхождение которых неизвестно: таковых насчитывается 28 сосудов. Они происходят из частных коллекций, и были в свое время музеем куплены или получены в дар. В их числе – предметы из собрания семьи графов Мусиных-Пушкиных, коллекционеров Н.Ф. Романченко, Н.Л. Левицкого и других. Значительная часть указанных сосудов происходит из Северного Причерноморья: Пантикапея, Ольвии, поселения на острове Березань. Бóльшая часть амфор датируется эпохой классики, гораздо меньше приходится на периоды архаики и эллинизма. В коллекции представлена тара практически всех производственных центров.

Общая статистика амфорного собрания Эрмитажа выглядит следующим образом (по центрам производства по мере убывания):

Гераклея Понтийская – 85 экз.; Хиос – 54 экз.; Фасос – 33 экз.; Херсонес – 18 экз.; Синопа – 16 экз.; Менда – 12 экз.; «Протофасос» – 12 экз.; Лесбос – 11 экз.; Пепарет – 9 экз.; Клазомены – 8 экз.; Эрифры – 7 экз.; Икос – 7 экз.; неустановленные центры производства – 6 экз.; Родос – 5 экз.; «круг Фасоса» – 5 экз.; Айнос – 4 экз.; Самос – 3 экз.; Книд, Кос, «Колхида» и «тип Муригиоль» – по 2 экз. каждый; Колофон и Милет – по 1 экз. каждый.

Архаический период иллюстрируют сосуды, происходящие из раскопок Ольвии и поселения на о. Березань. Многие из последних опубликованы П. Дюпоном8, хотя есть и лакуны. В его свод не попала, к примеру, клазоменская амфора (Б.64-125) из раскопок К.С. Горбуновой на «участке Г» 1964 г. (рис. 2. 1). У сосуда массивный валикообразный венец, воронковидное горло и пифоидное тулово. Ножка сосуда не сохранилась. Орнаментация – традиционная для клазоменской тары этого периода: венец окрашен и снаружи и с внутренней стороны, под нижними прилепами ручек по тулову проходят две широкие полосы коричневого лака, в нижней части тулова еще одна широкая полоса. Широкая полоса лака спускается по ручке вниз, до нижней полосы на тулове. Близкая по форме и орнаментации амфора происходит из кургана середины – третьей четверти VI в. до н.э. возле Пастырского городища, отличаясь от березанской меньшим диаметром9. Наиболее близкие метрические параметры, но иную орнаментацию, имеет сосуд из погр. № 146 некрополя Клазомен. Ю. Сезгин датирует его первой четвертью VI в. до н.э.10 С учетом морфологических признаков березанской амфоры время ее изготовления можно отнести ко второй четверти–середине VI в. до н.э.

9. Monakhov 2003, 52, табл. 32. 3.

10. Sezgin 2012, Kla5.07.

Эпоха классики представлена в собрании Эрмитажа гораздо шире. Присутствуют амфоры основных производителей, поставлявших свою продукцию на северопричерноморские рынки в V–IV вв. до н.э. Примерно четверть всей коллекции приходится на сосуды Гераклеи Понтийской, значительный массив которых происходит из раскопок могильника у станицы Елизаветовской в дельте Дона. В свое время они были опубликованы И.Б. Брашинским11, а затем С.Ю. Монаховым12. На втором месте по численности находятся хиосские амфоры – в коллекции представлены все основные типы сосудов этого производственного центра с начала V по конец IV в. до н.э. Меньшее количество экземпляров составляет продукция Фасоса и Синопы. Кроме того, в коллекции присутствует тара Пепарета, Книда, Икоса, Эрифр и типа «Муригиоль».

12. Monakhov 1999; 2003.

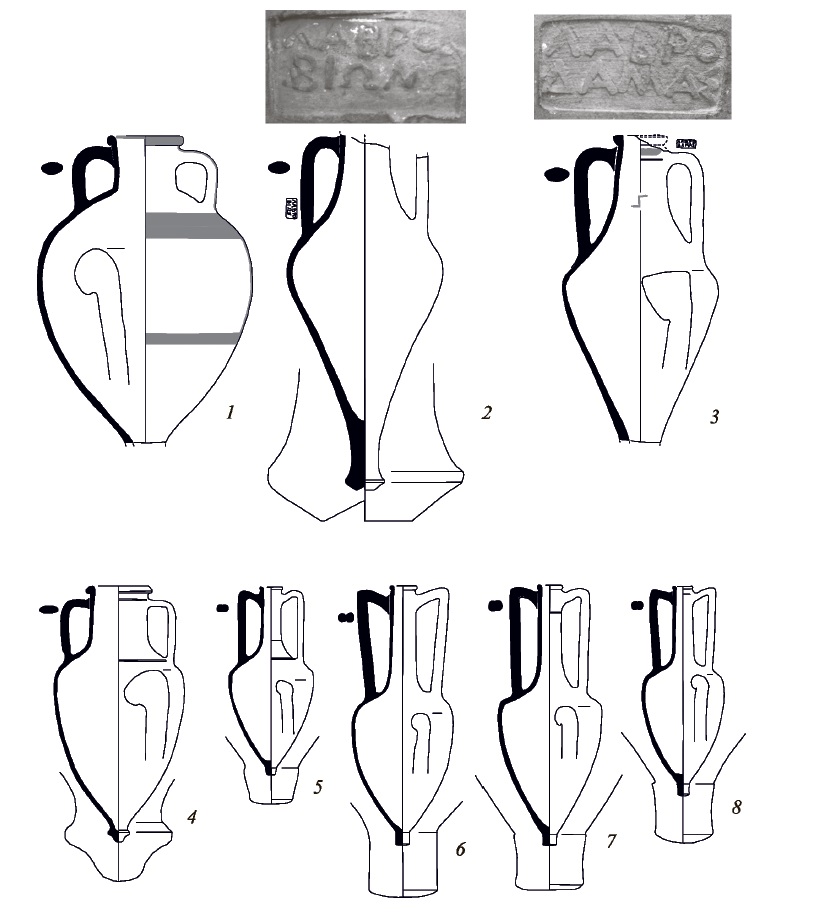

В собрании Эрмитажа хранятся две фасосские амфоры, происходящие из раскопок Каменной гробницы у Карантинного шоссе возле Керчи, проводившихся А.Б. Ашиком в 1838 г. Было обнаружено погребение воина с набором вооружения: бронзовыми шлемом, панцирем, поножами, мечом, луком со стрелами13. В склепе находились и две клейменые фасосские амфоры (П.1838-70; П.1838-71), у первой отсутствует венец, часть горла и одна ручка (рис. 2. 2). В нижней части сохранившейся ручки оттиснуто клеймо Λάβρο(ς) | Βίων, где упомянут магистрат Лавр. Подобные оттиски хорошо известны14. У второго сосуда (П.1838-71) утрачена ножка и часть венца. В средней части горла нанесено дипинто красной краской. На ручке оттиснуто клеймо с именем того же магистрата Лавра: Λάβρο(ς) | Δαμάς(της) (рис. 2. 3). Клеймо того же штампа приведено И. Гарланом с указанием аналогий15. Клейма магистрата Лавра относятся к группе «B» по классификации И. Гарлана, хронологические рамки которой охватывают период с 393 по 381 г. до н.э.16 В.И. Кац предложил иную последовательность магистратов, в соответствии с которой магистратура Лавра приходится на конец 390-х годов17, что и является датой для амфор из «кургана Ашика 1838 года».

14. Garlan 1999, No. 141; Kats 2015, № 2027.

15. Garlan 1999, No. 142, pl. 1.

16. Garlan 1999, 50.

17. Kats 2007, 414.

Рис. 2. Амфоры из коллекции Государственного Эрмитажа: 1) Клазомены (Б.64-125); 2) Фасос, с клеймом магистрата Лавра (П.1838-70); 3) Фасос, с клеймом магистрата Лавра (П.1838-71); 4) «круг Коса» (ПАН.-1396); 5) Родос (ГР-16848); 6) Родос (ГР-16353); 7) Родос (ГР-16352); 8) Родос (ГР-7368)

Традиционно небольшим количеством амфор представлена эпоха эллинизма. Хотелось бы остановиться на одном интересном сосуде из раскопок Пантикапея (ПАН.-1396). Эта небольшая амфора имеет массивный клювовидный венец, очень широкое цилиндрическое горло, овоидное тулово и небольшую кубаревидную ножку. На уровне верхних и нижних прилепов ручек проходят желобки (рис. 2. 4). Глина светло-коричневая, очень мягкая, с незначительным количеством мелкой слюды. Морфологически амфора напоминает продукцию Коса последней трети IV – первой трети III в. до н.э.18, однако сформована из иной глины, что заставляет отнести ее к «кругу Коса».

В собрании Эрмитажа, помимо широко распространенных сосудов основных производственных центров, имеется несколько достаточно редких экземпляров. В данном случае речь идет о четырех фракционных амфорах Родоса очень небольших размеров (табл. 1. 4–8).

Самой ранней в этой выборке является амфора (ГР-16848), поступившая на хранение в 1931 г. из ГАИМК19. Венец сосуда уплощен и слегка отогнут наружу, двуствольные ручки имеют плавный изгиб, горло сравнительно невысокое, кубаревидная ножка имеет максимальное расширение в верхней части и плавно сужается книзу. Кроме того, в нижней части горла и на уровне нижних прилепов ручек по плечу проходят желобки (рис. 2. 5). Близкий по морфологии, но имеющий бóльшие метрические параметры сосуд происходит из Горгиппии20. Оба экземпляра относятся к ранней серии варианта «вилланова» и датируются серединой – третьей четвертью III в. до н.э.21

20. Monakhov 2003, табл. 83. 1.

21. Monakhov 2003, 118.

Следующие амфоры из эрмитажного собрания относятся уже ко II в. до н.э. Две амфоры практически идентичны (ГР-16353; ГР-16352), обе они поступили на хранение в 1931 г. из библиотеки Академии наук СССР, а ранее входили в собрание Русского Археологического института в Константинополе. У обоих сосудов небольшой валикообразный венец, высокое цилиндрическое горло (высота верхней и нижней частей амфор практически одинакова), двуствольные ручки с резким переломом, овоидное тулово и цилиндрическо-вогнутую ножку с четко обозначенными гранями (рис. 2. 6, 7). Меньшими метрическими параметрами при аналогичных морфологических характеристиках (рис. 2. 8) отличается сосуд, купленный в 1897 г. у Л. Гохмана с вещами, «найденными в селе Парутино» (ГР-7368).

Самой близкой аналогией к описываемым сосудам является родосская амфора, обнаруженная в слое пожарища «Е1» Неаполя Скифского середины – третьей четверти II в. до н.э.22 Исходя из предложенной Ю.П. Зайцевым даты, можно предположить, что три последние эрмитажные амфоры были изготовлены в период второй–третьей четвертей II в. до н.э.

Чуть более ранним является сосуд из подвала дома в IX квартале Херсонеса. От амфор эрмитажной коллекции он отличается расширяющейся книзу ножкой и наличием небольшого валика на переходе от ножки к тулову23. В этом же подвале была найдена верхняя часть синопской амфоры, датирующаяся первой третью II в. до н.э.24, хотя С.Г. Рыжов датировал гибель дома и засыпь подвала концом IV–III вв.25 Верхняя часть такой же родосской «амфорки» найдена при раскопках усадьбы Большой Кастель и по совокупному материалу датируется не позже начала второй четверти II в. до н.э. 26 Наконец, наиболее поздний экземпляр среди известных фракционных родосских сосудов происходит из кургана № 30 у с. Петуховка27. Ручки данной амфоры имеют резкий изгиб, плечи более пологие, ножка цилиндрическая, непрофилированная, датируется она второй половиной II в.

24. Monakhov et al. 2017, Sn.19.

25. Рыжов, С.Г. Отчет о раскопках IX квартала в северном районе Херсонеса в 1982 году. Архив ГИАМЗ ХТ. Дело № 2346. Л. 31.

26. Monakhov 1999, 559–568, табл. 238. 1.

27. Monakhov 2003, табл. 84. 7.

В публикации приведены лишь наиболее интересные, на наш взгляд, сосуды амфорной коллекции ГЭ, которая на данный момент является одной из крупнейших среди российских музеев.

Таблица. Метрические параметры амфор

| № п/п | Центр пр-ва | Инв. № ГЭ | Линейные размеры, мм | Рис. | |||||

| Н | Н0 | Н1 | Н3 | D | d1 | ||||

| 1 | Клазомены | Б.64-125 | - | ≈570 | 285 | 103 | 405 | 144 | 2. 1 |

| 2 | Фасос | П.1838-70 | - | ≈532 | ≈257 | ≈157 | 290 | - | 2. 2 |

| 3 | Фасос | П.1838-71 | - | 570 | 290 | 175 | 286 | ≈100 | 2. 3 |

| 4 | «Круг Коса» | ПАН.-1396 | 475 | 456 | 195 | 110 | 242 | ≈124 | 2. 4 |

| 5 | Родос | ГР-16848 | 346 | 320 | 170 | 115 | 156 | 42 | 2. 5 |

| 6 | Родос | ГР-16353 | 480 | 450 | 255 | 185 | 190 | 48 | 2. 6 |

| 7 | Родос | ГР-16352 | 480 | 447 | 240 | 182 | 192 | 47 | 2. 7 |

| 8 | Родос | ГР-7368 | 390 | 350 | 210 | 137 | 154 | 37 | 2. 8 |

Библиография

- 1. Avram, A. 1996: Histria: Les résultats des fouilles. VIII. Les timbres amphoriques. 1, Thasos. Bucureşti–Paris.

- 2. Брашинский, И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону. Л., 1980.

- 3. Брашинский, И.Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984.

- 4. Canarache, V. 1957: Importul amforelor ştampilate la Istria [Import of stumped amphorae to the Istria]. Bucureşti.

- 5. Conovici, N., 1998: Histria: Les résultats des fouilles. VIII. Les timbres amphoriques. 2, Sinope (tuiles timbrées comprises). Bucureşti–Paris.

- 6. Dupont, P. Archaic Greek Amphoras from Berezan in the Hermitage Collection. В сб.: С. Соловьев (ред.), Борисфен-Березань. Археологическая коллекция Эрмитажа. СПб., 2005. С. 41–70.

- 7. Федосеев, Н.Ф. Керамические клейма. Гераклея Понтийская. T. 2. Керчь, 2016.

- 8. Garlan, Y. 1999: Les timbres amphoriques de Thasos. Vol. I. Timbres Protothasiens et Thasiens anciens. Paris.

- 9. Garlan, Y. 2004: Les timbres ceramiques Sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue (avec la collaboration de Hikmet Kara). (Varia Anatolica XVI. Corpus International des Timbres Amphoriques 10). Paris.

- 10. Gramatopol, M., Poenaru Bordea, G.H. 1969: Amphora Stamps from Callatis and South Dobrudia. Dacia: Revue d'archéologie et d'histoire ancienne (Nouvelle série) XIII, 127–282.

- 11. Jöhrens, G. 1999: Amphorenstempel im Nationalmuseum von Athen zu den von H.G. Lolling aufgenommenen “unedierten Henkelinschriften”. Mainz.

- 12. Кац, В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения). Симферополь–Керчь., 2007.

- 13. Кац, В.И. Керамические клейма Азиатского Боспора. Горгиппия и ее хора, Семибратнее городище. Саратов, 2015.

- 14. Монахов, С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической тары VII–II вв. до н.э. Саратов., 1999.

- 15. Монахов, С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Москва–Саратов., 2003.

- 16. Монахов, С.Ю. Косские и псевдо-косские амфоры и клейма. Stratum plus 3, 2014, С. 195–222.

- 17. Монахов, С.Ю., Кузнецова, Е.В., Федосеев, Н.Ф., Чурекова, Н.Б. Амфоры VI–II вв. до н.э. из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Каталог. Керчь–Саратов, 2016.

- 18. Монахов, С.Ю., Кузнецова, Е.В., Чурекова, Н.Б. Амфоры V–II вв. до н.э. из собрания государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Каталог. Саратов, 2017.

- 19. Придик, А.М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках и черепицах Эрмитажного собрания. Петроград, 1917.

- 20. Sezgin, Y. 2012: Arkaik Dönem Ionia Üretimi Ticari Amphoralar [Ionian transport amphorae of the Archaic period]. Istanbul.

- 21. Шелов, Д.Б. Керамические клейма из Танаиса III–I веков до н.э. М., 1975.

- 22. Виноградов, Ю.А. О так называемом кургане Ашика (1838 г.). В сб.: А.Д. Столяр (отв. ред.), Невский археолого-историографический сборник. СПб., 2004. С. 49–56.

- 23. Виноградов, Ю.А., Горончаровский, В.А. Военная история и военное дело Боспора Киммерийского (VI в. до н. э. – середина III в. н. э.). СПб., 2008.

- 24. Зайцев, Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферополь, 2003.