- Код статьи

- S086954150004874-1-1

- DOI

- 10.31857/S086954150004874-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №2

- Страницы

- 167-184

- Аннотация

На основе языковых и культурных различий этнологи делят территорию Амазонии и бассейна Ориноко на несколько этнокультурных ареалов. Несложно заметить, что подобное структурирование не позволяет создать полную картину происходящих в регионе социокультурных процессов. Вне поля зрения остаются многие важные детали. К примеру, что происходит на границе ареалов, в тех областях, где они соприкасаются и пересекаются? Где на территории Амазонии и Оринокии мы можем наблюдать зоны культурного пограничья? Анализируя полевые материалы, полученные в 2015 г. во время экспедиции в колумбийскую Амазонию, автор статьи предполагает, что подобной контактной зоной является бассейн р. Миритипарана, на берегах которой проживают индейцы юкуна. В статье рассматривается социокультурный облик юкуна Миритипараны, представляющих типичную для культурного пограничья общность. Данные 2015 г. сопоставляются с материалами, собранными в 2007 и 2014 гг. во время пребывания автора статьи в сопредельных с р. Миритипараной районах.

- Ключевые слова

- индейцы Амазонии, индейцы Колумбии, индейцы юкуна, типология культур

- Дата публикации

- 25.05.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 819

В период с 2007 по 2015 г. автор статьи осуществил три экспедиции в районы перуанской и колумбийской Амазонии, расположенные между реками Ваупес и Амазонка (ПМА 2007, 2014, 2015), в ходе которых был собран обширный этнографический материал по культуре индейских групп северо-востока Перу и юго-востока Колумбии (Матусовский 2017). Именно разносторонний материал, имевшийся в распоряжении автора, позволил ему сформулировать рабочую гипотезу о культурном пограничье общности юкуна р. Миритипараны.

Процессы, связанные с взаимопроникновением культур, происходили и происходят на всей территории Амазонии — Оринокии. Этнологу важно отследить и понять их динамику. В эти процессы вовлечены как незначительные по численности, так и крупные индейские группы. Взаимопроникновение культур приводит к формированию новых социокультурных общностей; наиболее известны шингуано в верховьях р. Шингу, араваки р. Риу-Негру, индейские этнические группы междуречья Ваупес — Апапорис, яномамо на бразильско-венесуэльской границе.

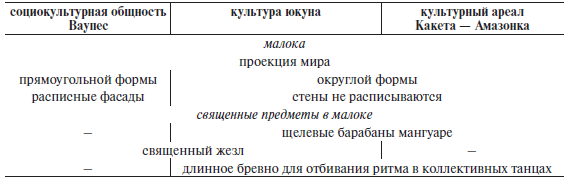

На юго-востоке Колумбии между реками Ваупес и Апапорис проживают индейские группы, образующие социокультурную общность, которую в этнологической литературе принято называть Ваупес. Выделить ее в отдельный тип позволяют во многом общая мифология, мужские обряды с использованием запретных для женщин и детей музыкальных инструментов, систематический брачный обмен между разноязычными группами, особое место общинного дома (малоки) в системе социальных отношений и религиозных ритуалов, схожесть многих элементов материальной культуры. Для мифологии местных индейцев характерен мотив прибытия первопредков, поднимавшихся вверх по течению левых притоков Амазонки, — так они достигли междуречья Ваупес — Апапорис, воспринимаемого как центр мира. У каждой из групп этот центр соотносится с конкретными географическими объектами, как правило, порогами или водопадами. Обряды юрупари имеют глубокую мифологическую основу, в них символически воспроизводится процесс становления мира и история обретения правил поведения членов социума.

Междуречье Какета — Путумайо следует выделить в отдельный культурный ареал. В широком смысле он простирается вплоть до берегов Амазонки. Этот ареал характеризуют тип малоки (ее форма и семантика отдельных частей), отличный от фиксируемых в области Ваупес, щелевые гонги мангуаре, длинные бревна, стилизованные под анаконду, — музыкальные инструменты, используемые в коллективных танцах, и праздники, устраиваемые по случаю приема гостей.

Индейцы юкуна расселены на юго-востоке колумбийской Амазонии по берегам р. Какета: вблизи порога Кордоба — священного места для юкуна, а также немного выше по течению. Но большая часть общин сосредоточена на левом притоке Какета — р. Миритипарана. В ее низовьях наряду с юкуна живут кабияри, летуама, макуна, матапи, танимука, яуна, в среднем и верхнем течении — юкуна и матапи. Гидрография региона такова, что все реки текут на восток. Миритипарана несет свои воды между реками Апапорис и Какета, почти параллельно им. Расстояние между Апапорисом и Какетой около 100 км — не столь большое по амазонским меркам. Казалось бы, индейцы юкуна должны были бы оказаться в значительной степени под влиянием одного из двух больших культурных ареалов, с которыми они граничат с севера и с юга. Однако это не так. Анализ полевых материалов (ПМА 2015), привезенных из экспедиции на Миритипарану, показывает, что юкуна, расселенные в области, где переплетаются традиции двух крупных этнокультурных ареалов, сохраняют свою самобытность. Какие особенности характеризуют культуру юкуна, и почему их можно считать знаковыми?

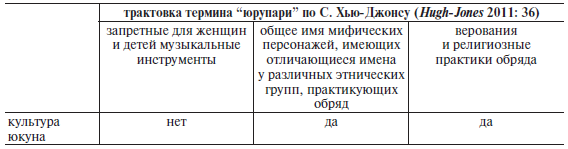

Обряд юрупари. Наиболее значимым культурным явлением, характеризующим социокультурную общность Ваупес, является обряд юрупари.

У индейцев юго-запада Венесуэлы — северо-запада Бразилии — востока и юго- востока Колумбии существуют различные мифологические объяснения происхождения обряда. Д. Карадимас замечает, что все эти версии не противоречат друг другу, а описывают похождения одного и того же персонажа (Karadimas 2007: 50). С. Хью- Джонс, проводивший полевые исследования среди барасана на Пирапаране — левом притоке Апапориса, полагает, что термин “юрупари” обычно используется для обозначения трех понятий: а) запретных для женщин и детей музыкальных инструментов; б) общего имени мифических персонажей, имеющих, однако, свои отличающиеся имена у различных этнических групп, проводящих обряд юрупари; в) верований и религиозных практик обряда юрупари (Hugh-Jones 2011: 36). При этом Д. Карадимас и С. Хью-Джонс констатируют, что обряды юрупари похожи у всех этнических групп, населяющих бассейны рек Ваупес — Исана, поэтому они должны рассматриваться как изменения или преобразования одного мифологического сюжета (Там же: 308).

Голландская исследовательница М.К. ван дер Хаммен сообщает, что, согласно верованиям юкуна, в струях порога Кордоба на р. Какета живет Юрупари (van der Hammen 1992: 94). Эти сведения были получены от шамана юкуна, однако ни ван дер Хаммен, ни ее информант не дают пояснений относительно того, кто или что подразумевается под данным именем, и далее в их разговорах юрупари больше не упоминается. Ссылаясь на М. фон Хилдебранда, исследовательница пишет, что ритуал юрупари у юкуна и танимука не сильно разнится с юрупари, проводимым барасана, описанным С. Хью-Джонсом. Главным отличием является то, что группы не употребляют аяуаску — галлюциногенный напиток, приготавливаемый из лианы Banisteriopsis caapi (Там же: 51). Автор статьи считает, что в выводах М.К. ван дер Хаммен скрываются противоречия, незаметные неспециалисту. Ни она, ни М. фон Хилдебранд не наблюдали и не описывали обряд юрупари у юкуна, ни один антрополог не фиксировал в их культуре запретных для женщин музыкальных инструментов. При этом в мифологии юкуна существуют сюжеты, повествующие о том, что раньше женщины владели священными музыкальными инструментами, которые выкрал мужской персонаж по имени Канумá (Herrera Ángel 1975: 385–416). Л. Эррера Анхель использует для обозначения мифологических музыкальных инструментов у юкуна термин “юрупари”, но при этом делает существенную оговорку: сами юкуна называют их chinái kanahi, а использованная Эррера Анхель идиома “юрупари” это общее название подобного рода инструментов (Там же: 390). Показательная ситуация. Рассмотрим ее социокультурные составляющие.

Авторы XVII в., описывая религию индейских племен Бразилии, населявших ее атлантическое побережье, называли духов, которым поклонялись аборигены: Курипира, Тагуаи, Макачора, Иурупари, Марангигоана. Европейцы полагали, что под этими именами скрывался злой дух, который у них ассоциировался с дьяволом (Pisonis, Marcgravi 1648: 278–279).

Х. Райхель-Долматофф пишет, что слово “юрупари” происходит из языка лингва жерал и его этимология не ясна (Reichel-Dolmatoff 1971: 166; Hugh-Jones 2011: 36, 93). Католический миссионер К. Тастевин, работавший в миссии Тефе на Солимойнсе (так в Бразилии называют верхнее течение Амазонки), полагал, что термин “юрупари” означает “маска”. Его трактовка была связана с присутствием масок, олицетворявших духов животных и/или их хозяина, на характерных праздниках у индейцев на северо-западе Амазонии (Karadimas 2007: 47). При общении с европейцами представители социокультурной общности Ваупес используют слово “юрупари” для обозначения одноименного обряда (Hugh-Jones 2011: 36). Говоря о юрупари, информанты могут употреблять и слово “дабукури”, происхождение которого также связано с языком лингва жерал (Reichel-Dolmatoff 1971: 16). На языке барасана обряд юрупари называется укури, киса или риопирá (ПМА 2014: Роми).

Юрупари — сезонный ритуал, приуроченный к созреванию плодов персиковой пальмы (Guilielma speciosa Mart.) и некоторых видов культивируемых фруктов. На севере и юге междуречья Ваупес — Какета это происходит в разное время. К примеру, ананас в верховьях р. Миритипараны поспевает на 20 дней раньше, чем на берегах Какеты (van der Hammen 1992: 120). Информанты барасана, проживавшие в 100 км севернее юкуна на берегах Пирапараны, сообщали, что юрупари проводится в период с ноября по январь (Матусовский 2015б: 141). Время отправления обряда определяет шаман. В ноябре на Пирапаране созревают плоды гуама (Inga edulis), а в январе — плоды персиковой пальмы. На Пирапаране автор статьи наблюдал юрупари в ноябре, и, как поясняли барасана, решение о его проведении принял шаман, посчитав, что гуама созрела полностью (ПМА 2014).

Рис. 1. Годовой экологический культурный цикл юкуна (фото автора, 2015 г.)

С. Хью-Джонс, работавший среди барасана на Пирапаране, отмечал значимую роль ритуала, связанного с доставкой в малоку какого-либо вида культивируемого или дикого фрукта в период его созревания, называя его “домом фруктов”. Этот ритуал — важная составная часть процесса социализации в культуре барасана. Во время его проведения собираются гости из других общин, организуются коллективные танцы и обряды инициации. Ритуал “дом фруктов” может повторяться несколько раз в год и не иметь дальнейших целей, связанных с многоуровневыми церемониями. Однако если он предшествует обряду юрупари, то становится предварительным этапом мужской инициации (Hugh-Jones 2011: 74, 290). Иногда роль фруктов в подобных ритуалах выполняют насекомые или мелкая рыбешка, пойманная при помощи яда барбаско (Там же: 78).

На Миритипаране был зафиксирован рисунок, сделанный юкуна, на котором они изобразили свой годовой экологический и культурный цикл (ПМА 2015).

Юкуна разграничивают период созревания фруктов, выращиваемых на чагре (так в колумбийской Амазонии называют расчищенный от леса и предназначенный под огород или поле участок), приходящийся на ноябрь — январь, и время, когда поспевают дикие плоды — февраль — апрель (ПМА 2015). На Миритипаране информант юкуна говорил, что у них есть обряд юрупари (ПМА 2015). Формально эту информацию подтверждает рисунок юкуна, на котором февраль — апрель объединены надписью “юрупари”. Однако складывается противоречивая ситуация. Периоды созревания плодов персиковой пальмы на Пирапаране и Миритипаране совпадают, но на рисунке юкуна время проведения юрупари соотносится с февралем — апрелем и не коррелирует с периодом, определенным для этого обряда у их ближайших северных соседей (Там же). Почему юкуна проводят юрупари позднее? Какой обряд и почему они называют юрупари?

Таблица 1. Составляющие обряда юрупари

“Танец кукол” у юкуна. Наибольшее число праздников у юкуна приходится на ноябрь — апрель — период созревания выращиваемых на чагре и диких плодов и фруктов. Важнейшим среди них является ритуал, проводящийся ежегодно в феврале — апреле, который юкуна представляют для непосвященных как “танец кукол”. К нему готовятся несколько месяцев. Это время необходимо шаману для общения с духами растений и животных, чтобы он мог заручиться их одобрением на проведение обряда, а также для изготовления ритуальной одежды и масок (Там же).

Рис. 2. Маска Тори (фото автора, 2015 г.)

Рис. 3. Маски из бальсы юкуна (фото автора, 2015 г.)

Свое название танец кукол получил от характерных костюмов, которые надевают участники ритуала. Тела ряженых полностью закрыты: торс — рубахой, ноги — длинными юбками из густого мочала, голова — высоким колпаком. Колпак в нижней части имеет отверстия для глаз, с лицевой стороны крепится плоская овальная деревянная маска, раскрашенная черными, белыми и желтыми красками, изображающая того или иного персонажа. Из зауженного отверстия колпака свисает длинное пышное мочало. Колпак и рубаха изготавливаются из луба Ficus rádula. Нижняя часть юбки и мочало выкрашены черной краской. Луб и верхняя часть юбки имеют коричневый цвет. В руках танцоры держат деревянные жезлы для отбивания ритма в танце (Там же).

Малока юкуна имеет два входа: с востока и с запада, по линии восхода и захода солнца. Перпендикулярные этой оси стороны малоки символизируют юг и север (Матусовский 2016: 201). Глава малоки, в которой планируется ритуал, приглашает гостей из соседних малок и сам встречает их, произнося характерные для юкуна приветственные речи (Там же: 200–201).

Танец кукол длится два дня и три ночи. Начиная его, один из мужчин за пределами малоки играет на флейте Пана. Затем он заходит в малоку с восточной стороны. Мужчины и женщины, выстроившись в шеренгу, танцуют, двигаясь вокруг центральных опорных столбов малоки, следуя от восточного входа к западному (Fiori, Monsalve 1995: 154). В воззрениях юкуна малока является проекцией мира, а пространство между ее четырьмя центральными опорными столбами — центром Вселенной (Матусовский 2016: 201). Коллективные танцы продолжаются весь день (Fiori, Monsalve 1995: 154).

На второй день в полдень в малоку с восточной стороны входят Тори (один или несколько персонажей, играющих центральную роль в ритуале). Тори — антропоморфное существо с крупными чертами лица и искривленным ртом. Из всех масок, представленных на танце кукол, его маска самая уродливая. На уровне лобковой области он держит деревянную палку, изображающую пенис в состоянии эрекции. Тори ведет себя агрессивно: провоцирует хозяина малоки, угрожает другим мужчинам, пристает к женщинам. Следуя символической игре, мужчины пытаются противостоять ему (Там же: 155–156), а женщины в ответ на домогательства Тори имеют право ударить его по “эрегированному пенису”.

Л. Фиори и Х. Монсалве предполагают, что заходящий в малоку во время зенита солнца через восточный вход Тори, чей вектор движения направлен к западу, олицетворяет Солнце, а его эрегированный деревянный пенис символизирует плодовитость, продолжение жизненного цикла (Там же: 156). В мифологии индейских групп социокультурной общности Ваупес Отец-Солнце — центральный персонаж, определивший и установивший социальные и сексуальные правила поведения людей (Матусовский 2015б: 141). Отталкивающий образ Тори и его агрессивное поведение демонстрируют негативную энергию Солнца; ее аллегорический образ — это ужасная черная маска и закрытое костюмом тело. Тори — ритуальный двойник Солнца, способного разозлиться, если люди будут нарушать установленные им правила (Fiori, Monsalve 1995: 156). Вслед за Тори в малоку заходят ряженые в масках обезьян. Они держат в руках зеленые ветви и, имитируя движения приматов, перемещаются короткими торопливыми шагами вокруг четырех центральных опорных столбов малоки и поют (Там же: 157). Все присутствующие участвуют в коллективных танцах. Мужчины раскрашивают запястья, колени, лодыжки, иногда лоб в черный цвет; женщины помимо черной используют красную растительную краску. К лодыжкам танцоры привязывают погремушки из скорлупы плодов, в руках держат деревянные жезлы для отбивания ритма. Многократно повторяющиеся ритмичные движения вводят исполнителей в состояние транса. В паузах между танцами люди едят (рыбу, мясо, маниоковые лепешки) и пьют чичу, приготовленную из плодов персиковой пальмы; мужчины принимают мамбе — галлюциногенный порошок из листьев коки (Erythroxylum coca).

В малоке появляются новые ряженые в масках, изображающих различных насекомых, животных и рыб, населяющих окружающий юкуна мир.

Помимо колпаков из луба у юкуна имеется еще один тип масок — изготовленные из дерева бальса (Ochroma pyramidale) два полых цилиндра, надеваемых поверх колпаков. На одном нарисовано мужское лицо, на другом — женское: первая маска- цилиндр символизирует хозяина танца кукол, вторая — его жену (ПМА 2015).

Ряженые входят в малоку только для исполнения танцев, отдыхают они за ее пределами. Для Тори и его свиты женщины оставляют угощение около восточного входа (Fiori, Monsalve 1995: 158). Танец кукол завершается коллективными танцами, в которых участвуют и ряженые, и зрители. Юкуна считают, что во время проведения этого ритуала малока и все присутствующие в ней переносятся во времена сотворения мира (Там же: 161–162).

На следующий год для танца кукол изготавливаются новые одежды и маски из луба; этот реквизит повторно не используется, его, как правило, оставляют лежать без внимания на хозяйственных настилах малоки (ПМА 2015)1. Вероятно, раньше его сжигали или относили в лес и там выбрасывали. В отличие от колпаков из луба, цилиндрические маски из бальсы не утилизируются. Их хранят в малоке до следующего танца кукол. Автор статьи видел это сам в общине матапи и юкуна Пуэрто-Гуаябо. После долгих переговоров капитан общины решил продемонстрировать эти маски, находившиеся в малоке и бережно завернутые в материю, членам экспедиции. Юкуна сказали, что мы первые белые, которым они показывают их. Автор статьи хотел помочь хозяевам достать и собрать маски, однако капитан категорически запретил ему прикасаться к ним (Там же). Подробно данная ситуация уже анализировалась (Матусовский 2016: 202–204), здесь лишь следует отметить, что маски танца кукол наряду со своей основной поучительно-игровой функцией, реализуемой во время ритуала, маркируют сакральное пространство юкуна и являются основой их культурной идентичности. Через танец кукол юкуна позиционируют себя в социокультурном пространстве.

Танцы в масках также устраивают макуна, летуама, танимука, живущие севернее р. Миритипараны, чьи традиции соотносятся с социокультурной общностью Ваупес, и индейские группы, расселенные между реками Какета и Амазонка: миранья (подгруппа бора в бассейне р. Кауинари, правого притока Какеты), уитото (Karadimas 2007: 48) и тикуна. Маски макуна, миранья, уитото во многом идентичны маскам юкуна. Так, у миранья маска и костюм Хозяина животных с эрегированным деревянным пенисом, за исключением некоторых деталей, соответствует виду Тори у юкуна (Karadimas 2007: 51; ПМА 2015). До конца XIX в. тариано, входящие в социокультурную общность Ваупес, также имели ритуальные маски, описания которых не сохранилось (Karadimas 2007: 49).

Д. Карадимас отмечает, раньше исследователи считали, что персонаж по имени Юрупари был представлен либо запретными флейтами и горнами, либо маской с ухмыляющимся лицом и деревянным фаллосом. Это обстоятельство предполагало, что два различных ритуальных типа рассматривались как один. Сегодня этнологи их разграничивают: а) трубы и горны задействованы во время инициации мальчиков; б) маска с ухмыляющимся лицом выступает главным персонажем во время праздников плодородия и плясок духов животных (Там же: 48). У барасана на Пирапаране юрупари сопряжен с инициацией мальчиков, в ходе обряда посвящаемые подвергаются бичеванию (Hugh-Jones 2011). Л. Фиори и Х. Монсалве наблюдали у юкуна танец кукол и не зафиксировали во время его проведения инициации мальчиков (Fiori, Monsalve 1995).

Экспедиция автора статьи проходила на Миритипаране в ноябре. В общине юкуна и матапи Пуэрто-Гуаябо нам был оказан дружественный прием. Переночевав, мы двинулась дальше вверх по реке, планируя и по возвращении вновь остановиться на ночлег в Пуэрто-Гуаябо. Но на обратном пути, как только все члены экспедиции вышли из лодки на берег, тропу нам преградили несколько индейцев. Они объявили, что это граница деревни и дальше нас не пропустят. Мы стояли в недоумении. Через некоторое время к нам вышел знакомый глава общины, он извинился, что не может принять нас, т. к. сегодня в его малоке пройдет обряд инициации мальчиков, на котором нельзя присутствовать посторонним. Он посоветовал заночевать в общине в Пуэрто-Нуэво, расположенной в часе пути вниз по течению Миритипараны (ПМА 2015; Матусовский 2016: 206).

Вышеизложенные факты позволяют предположить, что во время танца кукол, проводящегося в период с февраля по апрель, юкуна не устраивают инициаций мальчиков, которые, однако, на Миритипаране и Пирапаране совпадают с периодом созревания фруктов, выращиваемых на чагре. При этом капитан Пуэрто-Гуаябо упоминал, что во время инициаций мальчиков будут танцы в масках, духи животных придут в деревню (ПМА 2015). Расспрашивая другого информанта юкуна о танце кукол, автор статьи задал ему вопрос: “Проводится ли у вас обряд юрупари?” — на который был получен ответ: “Танец кукол и есть обряд юрупари” (ПМА 2015).

Так почему юкуна называют танец кукол юрупари?

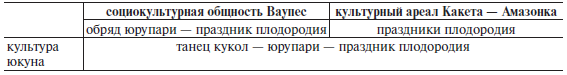

Юрупари — танец кукол — праздник плодородия. Обряды юрупари, воспроизводящие мифологическую картину сотворения мира и историю обретения людьми социальных правил и норм поведения, формируют хребет аборигенной культуры, придают ей статус и духовную силу. Поэтому стремление юкуна обладать столь значимым культурным маркером, каким является юрупари, в системе позиционирования “свой — чужой” вполне объяснимо.

Все разновидности ритуалов юрупари, одной из вариаций которых предстает танец кукол у юкуна, коррелируют с обрядами плодородия, широко распространенными в Амазонии и Оринокии. Данные обряды структурируют годовой экологический цикл. Их бытование позволяет этнологу констатировать высокую степень социализации аборигенного коллектива, поскольку для проведения обрядов плодородия требуется не только большое число людей, но и высокий уровень их организации (Матусовский 2015a: 109).

Язык юкуна относится к аравакской языковой семье. Их окружение на севере и востоке составляют индейские группы, говорящие на языках семьи восточных тукано, на юге и западе — бора-уитотских. Во многих аборигенных деревнях на Миритипаране совместно проживают представители нескольких этнических групп, таких как юкуна, матапи, танимука, летуама, уитото, есть даже кубео, чья традиционная территория находится далеко на севере. Тесное соседство способствует тому, что многие индейцы на Миритипаране владеют несколькими аборигенными языками. Все юкуна говорят на родном языке, значительная их часть также знает матапи, танимука и испанский. Языки юкуна и матапи имеют несущественные отличия. Информант юкуна сообщил автору статьи, что он осведомлен о месте проживания основной массы своих языковых родственников, расселенных на северо-западе Бразилии в бассейне р. Риу-Негру, и поймет их, если они будут говорить медленно. При этом информант не смог объяснить слово “паранá”, обозначающее реку, водный поток и относящееся к языку лингва жерал или ньенгату, отдельные идиомы которого активно используются аборигенными группами региона. Пытаясь определить широту этнографических познаний своего информанта, автор статьи задал ему провокационный вопрос: слышал ли тот о яномамо (соседях араваков бассейна Риу-Негру)? — на что был получен отрицательный ответ (ПМА 2015).

Таблица 2. Корреляция составляющих духовной культуры по ареалам

Лингва жерал распространен на обширной территории юго-запада Венесуэлы, северо-запада Бразилии, востока и юго-востока Колумбии — от верховьев Риу-Негру до берегов Амазонки. Его бытование сильно разнится в зависимости от конкретного региона. Наиболее активными пользователями лингва жерал являются индейские группы, расселенные на юго-западе Венесуэлы и северо-западе Бразилии, где он служит индейцам как для общения внутри сообществ, так и в качестве языка межгрупповой коммуникации. В междуречье Ваупес — Какета ни одна из индейских групп не владеет в полной мере лингва жерал, и поэтому он не может быть полноценным языком общения. Однако в обороте здесь находятся многочисленные иди омы на лингва жерал, понятные представителям всех индейских групп и метисному населению.

Междуречье Какеты — Амазонки является периферией распространения лингва жерал. Южнее Какеты идиома “юрупари” практически полностью исчезает при обозначении индейскими группами, населяющими регион, ритуалов годового цикла. Андроцентричные ритуалы, связанные с запретными для женщин и детей музыкальными инструментами, встречаются, однако, и в других частях Амазонии, к примеру в верховьях р. Шингу, но на значительном удалении от рассматриваемых (Березкин, Дувакин б. г.).

У бора, живущих в Перу на берегах р. Ампияку, левом притоке Амазонки, чья традиция соотносится с культурным ареалом Какета — Амазонка, существуют два больших торжества: праздник анаконды, когда провозглашают имя нового главы малоки — ávyéjuúbe (Thiesen W., Thiesen E. 2008: 45), и заселение в новую малоку — báhjaá (Там же: 50). Бора, как и другие индейские группы Амазонии и Оринокии, выделяют период созревания плодов персиковой пальмы. В это время у них проходит праздник плодородия, в ходе которого устраиваются танцы в масках, олицетворяющих животный мир, окружающий бора (ПМА 2007).

Индейские группы, входящие в социокультурную общность Ваупес, во многом роднит схожесть мифологии, в частности, сюжет о первопредке-анаконде, представленной у каждой из групп в своей ипостаси. К примеру, у бара — это анаконда Рыба, у татуйо — анаконда Небо, у барасана — анаконда Yeba Meni. Слово yeba в языках тукано означает “земля”. Yeba Meni также ассоциируется с ягуаром, анаконда Небо — с Раме (гигантским орлом или Орлом-ягуаром). В этом ассоциативном ряду С. Хью-Джонс видит своеобразную “тотемную” систему трех соседних этнических групп, связанных между собой брачным обменом и имеющих предком анаконду — крупного хищника, господствующего в небе, на земле и в воде (Hugh-Jones 2011: 177). Согласно верованиям индейцев междуречья Ваупес — Апапорис, анаконда в виде большого каноэ, неся первых людей, поднималась вверх по течению рек, левых притоков Амазонки, до области Ваупес, в их представлениях — центра мира. В системе позиционирования “свой — чужой” общий первопредок — важнейший культурологический маркер.

Социокультурную общность Ваупес формируют индейские группы, говорящие на языках подгруппы восточных тукано и аравакских. Араваки представлены двумя группами: кабияри и тариано. Показательно, что тариано, не утратив родной язык, почти полностью перешли на язык тукано. Этот факт косвенно свидетельствует о силе влияния культурной традиции тукано в регионе.

Тукано и араваки социокультурной общности Ваупес расселены в долинах крупных рек и их основных притоков, они ведут оседлый образ жизни. В междуречье Ваупес — Какета также проживают индейцы маку, не входящие в социокультурную общность Ваупес, их язык относится к семье пуинаве. Маку живут в глубине леса и ведут полубродячий образ жизни, анаконда не является их первопредком. Вероятно, они поселились в междуречье Ваупес — Какета еще до прихода с востока араваков и тукано. Своих соседей маку называют “людьми реки” (Bidou 1972: 95). Окружающие маку тукано называют их ненастоящими, ленивыми, грязными людьми (Там же: 95–96). У маку есть миф, объясняющий их приниженное положение по отношению к тукано:

Когда Idn Kamni создал людей, маку были вождями и старшими братьями. Рядом жили речные индейцы — младшие братья. Idn Kamni предложил старшему брату раковину улитки (украшение для ритуальных танцев). Но у того в руках были духовая трубка и футляр со стрелками, которые он не захотел положить, и поэтому не принял раковину. Тогда Idn Kamni предложил украшение младшему брату, и тот его взял. Idn Kamni заставил старшего брата говорить на другом языке и велел ему быть отныне маку, жить в лесу и быть в услужении у младшего брата (Там же: 98).

Индейским группам социокультурной общности Ваупес маку представляются нецивилизованными жителями глухих лесов. В широком смысле П. Биду трактует данную ситуацию как оппозицию “дикости” и “культуры”, демонстрирующую, как группы, считающие себя высокоразвитыми, применяют для закрепления своего положения определенные приемы. Эта дихотомия кодируется на мифологическом уровне у индейских групп региона (Там же: 97). Таким образом, в междуречье Ваупес — Апапорис присутствует культурная доминанта, базирующаяся не только на бинарности “дикость — культура”, но и на дистанцировании “свой — чужой”. Юкуна используют для обозначения отличных от них аборигенных сообществ характерную идиому: “группа” или “другая группа”, маркирующую “своих” и “чужих”. Информант юкуна также причислял к “другой группе” уруми — подгруппу юкуна, живущую в верховьях Миритипараны в добровольной изоляции (ПМА 2015).

Особое место в культуре юкуна занимает малока — большой общинный дом, в прошлом предназначавшийся для совместного проживания всех членов родственной группы, а сегодня выполняющий главным образом культовые функции. На земле контур малоки юкуна представляет собой круг. Стены сделаны из расщепленных пальмовых стволов, вкопанных по периметру в землю. Крыша высокая, коническая. Семейные гамаки развешиваются между опорными столбами, идущими по периметру, и стеной, образующей внешний контур малоки (Матусовский 2016: 201; van der Hammen 1992: 143). Деревни юкуна на Миритипаране отстоят друг от друга на расстоянии от двух до десяти километров. Когда численность жителей общины не столь велика, все они могут размещаться в одной малоке или, если по каким-то причинам в деревне ее нет, в нескольких прямоугольных жилищах под двускатными крышами из пальмовых листьев. В более крупных деревнях юкуна вокруг малоки располагаются хижины для отдельных семей (ПМА 2015).

У юкуна развита культура разговорной речи. Это обстоятельство во многом связано с необходимостью постоянно подтверждать свой социальный статус капитану (так в колумбийской Амазонии принято называть главу общины). Согласно традиции юкуна он первым встречает гостей. В его приветственных речах можно выделить три составляющих, располагающихся в определенной последовательности. Сначала оратор в хвалебных словах описывает родную землю: лес, реки, населяющих их животных и рыб, растущие вокруг деревья и растения. Затем представляет малоку, обязательно добавляя, что это священное пространство для юкуна, центр мира. В завершении приветствия капитан предлагает воспользоваться гостеприимством общины, зайти в малоку, расположиться, принять от хозяев еду и питье (Матусовский 2016: 200–201). Гостю преподносятся чича из ферментированного ананаса и мамбе (ПМА 2015).

Праздник приема гостей. Для культуры юкуна типичен праздник приема гостей, называемый weya ïjñelami (Там же). В нем принимают участие, как правило, все жители общины; устраиваются многочасовые танцы и песни, начинающиеся с наступлением сумерек и длящиеся до глубокой ночи.

Рис. 4. Мужчины юкуна на празднике приема гостей (фото автора, 2015 г.)

Автор статьи присутствовал на таком празднике, устроенном по случаю прихода его экспедиции, в общине Текендама в верхнем течении р. Миритипарана. В Текендаме находится школа-интернат для детей из окрестных общин, вероятно, по этой причине в поселении, расположившемся на площади в несколько десятков квадратных километров на обеих берегах реки, наблюдается высокая плотность населения. На незначительном удалении друг от друга в Текендаме стоят три малоки, образующие общее поселение: одна из них относится к общине Мамурá, две других — к общине Харие. В празднике в честь экспедиции приняли участие представители нескольких индейских групп, проживавших в Текендаме: юкуна, матапи и танимука (Матусовский 2016: 202).

Группа мужчин, начинавших практически все танцы, украсила себя головными уборами из белых перьев, которые хранились в плетеной прямоугольной коробке, подвешенной к стропилам малоки. Там же находились наиболее ценные изделия из перьев гарпии (Harpia harpyja), не использовавшиеся на празднике приема гостей (ПМА 2015). Головные уборы мужчин, изготовленные из 10–12 белых перьев, вплетенных в узкий ободок из растительных волокон, опоясывали их головы, при этом перья нависали надо лбами. От резких и быстрых движений танцующих они вздымались над их головами высоко вверх.

Информант юкуна пояснил, что раньше мужчины надевали для танцев длинные узкие набедренные повязки, изготовленные из луба, а с затылка на спину свисало украшение, представлявшее собой толстый длинный стебель Platanillo, в который втыкались перья (Там же). Описанное информантом головное украшение юкуна было идентично зафиксированному автором статьи у индейцев барасана на обряде юрупари (Матусовский 2015б: 146; ПМА 2014).

Свои лица мужчины раскрасили красной и желтой глиной. Для этого с сухих кусков этой осадочной породы ножом соскабливали мелкую крошку, которую разводили водой. На берегах Миритипараны есть места, где на поверхность выходят пласты глины различных цветов. Юкуна собирают там необходимый им природный краситель (ПМА 2015).

В первой части праздника мужчины в головных уборах из белых перьев перед началом танца выстроились шеренгой спиной ко входу в малоку. Затем, отбивая ритм маракасами, которые они держали в правой руке, затянули медленную протяжную песню и начали движение против часовой стрелки вокруг центральных опорных столбов малоки. В центре шеренги располагались пожилой мужчина — ведущий певец и танцор и его сын — глава общины Мамурá. У них были самые большие маракасы. Движение в танцах складывалось из многократно повторяемых неспешных приставных шагов. Танцы следовали один за другим. Иногда очередной выход осуществляла новая группа мужчин юкуна, но их шеренга выстраивалась у входа в малоку, противоположного расположению первой группы танцоров. Завершая свое исполнение, мужчины в головных уборах из белых перьев ускоряли движение, возвращаясь в точку начала танца, где останавливались и громко вскрикивали, вскидывая и опуская руки с маракасами, объявляя об окончании (ПМА 2015).

Во второй части праздника все события происходили, как правило, в центре малоки между ее центральными опорными столбами. Молодые люди танимука, не принимавшие до этого участия в танцах, осуществили свой самостоятельный выход. Их движения полностью соответствовали продемонстрированным ранее юкуна с той лишь разницей, что они разворачивались в танце, меняли направление движения (Там же).

Женские танцы были двух типов: а) исполнительницы располагались за спинами мужчин, клали им руку на левое плечо и следовали за их движениями; б) разнополые шеренги двигалась вперед-назад между центральными опорными столбами малоки либо в одном направлении, либо, меняя его, встречными курсами. Между танцами устраивались паузы для отдыха. Участники действа садились на скамьи, идущие по периметру малоки. Юноша подносил мужчинам в калебасе небольшую порцию чичи, они принимали мамбе и курили (ПМА 2015).

Праздник приема гостей также характерен для традиции индейских групп ареала Какета — Амазонка. Автор статьи участвовал в таком празднике у бора р. Ампияку (на языке бора он называется apújco/апых’ко), который во многом идентичен описанному выше действу у юкуна (ПМА 2007; Thiesen W., Thiesen E. 2008: 43). В традиции индейских групп, формирующих социокультурную общность Ваупес, такой праздник отсутствует.

Галлюциногенные и наркосодержащие субстанции в культуре юкуна. Галлюциногенные и наркосодержащие субстанции — порошки из листьев коки и семян Anadenanthera peregrina, питье из лианы Banisteriopsis caapi и табак (Nicotiana) — занимают важное место в культуре индейских групп, живущих на юго-востоке Колумбии и северо-востоке Перу. Растения, из которых приготавливаются данные субстанции, являются священными для всех индейских групп региона.

Порошок из листьев коки, называемый юкуна мамбе, в междуречье Ваупес — Апапорис — кахи (Матусовский 2015б: 135–136), у бора р. Ампияку — ампири (ПМА 2007; Thiesen W., Thiesen E. 2008: 176), употребляется не только во время шаманских ритуалов, но и в повседневной жизни. Он не вызывает видений и привыкания, а лишь тонизирует организм и стимулирует жизненную активность. Принимая порошок из листьев коки, мужчины, иногда женщины, кладут небольшую порцию в рот и не сразу, а постепенно со слюной, ведя неспешные разговоры, проглатывают его. От Ваупеса до Амазонки порошок из листьев коки принято предлагать пришедшему в малоку гостю — это знак уважения и обычай гостеприимства (ПМА 2007, 2014, 2015).

Ранее автор статьи отмечал объединяющую роль коки, а также инструментария, используемого для ее приготовления. В традиции социокультурной общности Ваупес особое место занимает глиняный горшок с зауженным кверху горлом, в котором высушивают листья коки:

…тождество, прослеживаемое между предметом материальной культуры и духовной субстанцией — кокой — священным растением, формирует один из аспектов образа “своего” в контексте традиционных культурных связей индейцев верхней Пира-Параны. Ты уже “свой”, если кока для тебя священное растение, но ты “свой” вдвойне, если готовишь кахи, используя “наш”, общий для всех инструментарий, необходимый для этого (Матусовский 2015б: 137–138).

Юкуна для соответствующего приготовления листьев коки также применяют горшки с зауженным кверху горлом (ПМА 2015). К сожалению, у автора статьи нет сведений о традиционной керамике, используемой с этой целью в междуречье Какета — Амазонка. Наблюдаемый им в 2007 г. процесс приготовления ампири у бора происходил с использованием современной алюминиевой посуды (ПМА 2007).

Питье из лианы Banisteriopsis caapi, больше известное как аяуаска (слово из языка кечуа), широко применяется в шаманских практиках в Западной и Северо-Западной Амазонии. Ареал распространения аяуаски ограничен на севере бассейном Риу- Негру и притоками верхней Ориноко, на западе — Монтаньей и восточными предгорьями Анд, на востоке — бассейнами рек Журуа и Пурус, на юге — боливийскими юнгас и восточными предгорьями Анд (Kästner 1992: 45). В междуречье Ваупес — Апапорис индейцы называют аяуаску яхе/джахе (ПМА 2014).

В традиции юкуна и некоторых индейских групп междуречья Какета — Амазонка, в частности бора, в шаманских ритуалах аяуаска не используется (ПМА 2007, 2015). Таким образом, в центре области распространения аяуаски наблюдается культурная лакуна. Данная ситуация могла бы быть объяснена затронувшими Миритипарану и Какету миграционными волнами, принесшими свои традиции, в которых не существовала подобная практика. Поскольку за пределами Западной и Северо- Западной Амазонии употребление аяуаски не зафиксировано, а большинство индейских групп междуречья Ваупес — Амазонка пришли в регион с востока, можно утверждать, что практика ритуального применения аяуаски, к примеру, у барасана, была заимствована ими у своих аборигенных соседей. Известны случаи, когда индейские группы, такие как омагуа, кокама, кашибо и амуэша, жившие на Амазонке и южнее, не принимавшие ранее аяуаску, под влиянием соседей включали ее в свою ритуальную практику (Kästner 1992: 45).

Шаманы юкуна применяют, как правило, порошок из Anadenanthera peregrina и пчелиный воск, используемый для окуривания, — считается, что дым от плавящегося воска отпугивает злых духов (ПМА 2014, 2015). В традиции социокультурной общности Ваупес этот дым также предстает магическим оберегом (Матусовский 2015б: 147; Hugh-Jones 2011: 221–232, 237, 241, 247–248). В бассейне Миритипараны галлюциногенный порошок из Anadenanthera peregrina помимо юкуна употребляют расселенные в нижнем течении реки танимука и макуна, входящие в социокультурную общность Ваупес (ПМА 2015).

На Миритипаране и в сопредельных с ней ареалах Ваупес и Какета — Амазонка табак считается священным растением, но в иерархии значимости занимает более низкую ступень в сравнении со священными растениями, описанными выше (ПМА 2007, 2014, 2015).

Предметы материальной культуры юкуна. Согласно традиции юкуна в малоке должен присутствовать определенный набор предметов, формирующих ее ритуальное пространство: щелевые барабаны мангуаре или магуаре (язык лингва жерал), используемые для передачи звуковых сообщений на значительное расстояние (два толстых полых бревна определенного вида дерева с длинной продольной щелью каждое, подвязанные лианами к прямоугольной вертикально стоящей раме), по барабанам бьют каучуковыми колотушками, для каждого типа сообщения отбивая свой определенный ритм; ритуальное копье; шаманская палица; маски-цилиндры из бальсы; деревянные скамеечки — высокие для мужчин, низкие для женщин. Женщинам запрещено прикасаться к священным предметам (Матусовский 2016: 201–202). Щелевые барабаны мангуаре — характерный артефакт традиционной культуры индейских групп ареала Какета — Амазонка (ПМА 2007, 2015). В недавнем прошлом щелевые барабаны в виде одного большого бревна также были распространены среди некоторых индейских групп, входящих в социокультурную общность Ваупес.

В идеале в каждой малоке юкуна должен присутствовать весь набор священных предметов, однако на Миритипаране автор статьи отмечал случаи, когда в отдельных малоках он был неполным. Так, в общине Пуэрто-Гуаябо отсутствовало священное копье. Объясняя этот факт, капитан отвечал, что зато у них есть другие священные предметы, в частности, маканá — шаманская палица (ПМА 2015).

Для культуры индейских групп междуречья Какета — Амазонка длинное бревно, предназначенное для отбивания ритма в коллективных танцах, — характерный музыкальный инструмент. Бора и уитото играют на нем во время праздника, проводящегося по случаю выбора нового главы малоки. Бора называют его llaariwa или tóólliuwa (Thiesen W., Thiesen E. 2008: 167), уитото — llad’iko (Gasché 1972: 199, 210). Длина бревна составляет 10–12 м. С двух концов под него подкладывают короткие деревянные чурбаки, которые приподнимают бревно над землей на 10–15 см. Верхняя сторона стесывается по всей длине, делается плоской. Несколько мужчин, расположившихся шеренгой вдоль музыкального инструмента, ставят на него правую ногу. Не отрывая ноги от конструкции, мужчины, синхронно направляя на нее усилия сверху вниз, раскачивают ее. Бревно вибрирует, ритмично ударяя о земляной пол. Длинный обработанный ствол дерева символизирует анаконду. Бора стилизуют бревно под анаконду: по всей длине наносят “змеиные” узоры, с одного конца вырезают голову змеи (ПМА 2007).

Бытование подобного музыкального инструмента у индейских групп севернее Какеты не прослеживается. Поэтому отдельного внимания заслуживает фиксирование автором статьи на Миритипаране в малоках общин Пуэрто-Лаго, Пуэрто-Гуаябо и Текендама предметов (цельных узких длинных бревен), по форме и размерам соответствующих коллективным музыкальным инструментам бора и уитото (ПМА 2015). Сложность атрибутирования этих предметов состояла в том, что все они были в плохом состоянии. Бревна почти полностью ушли в землю, выглядели заброшенными. В других общинах юкуна данный предмет не был выявлен (Там же). Поскольку длинные бревна во всех трех малоках располагались в строго определенном месте по линии восток — запад между двумя входами в малоку, а для сидения предназначались стоящие в других местах лавки и низкие скамеечки, можно предположить, что это были некогда использовавшиеся коллективные музыкальные инструменты. Конечно, не следует делать окончательные выводы о роли данного предмета в культуре юкуна Миритипараны по трем эпизодам, однако можно отметить следующее: а) предмет, по всем параметрам идентичный llaariwa (tóólliuwa)/llad’iko уитото и бора, находился в малоках юкуна и матапи; б) в недавнем прошлом он использовался, предположительно, как музыкальный инструмент. Остаются открытыми вопросы: что послужило стимулом местным юкуна и матапи к установлению у себя в малоке нехарактерного для их культуры музыкального инструмента? стало ли таким стимулом неосознанное или осознанное стремление матапи и юкуна к демонстрации коллективизма, необходимого условия игры на этом музыкальном инструменте? почему он сегодня забыт и не используется местными матапи и юкуна?

Для культуры юкуна типичны другие музыкальные инструменты — короткие толстые трубы; на них играют во время танца кукол. По форме это полые цилиндры, изготовленные из бальсы, длина их около метра, а диаметр 13–17 см; с одного конца выточена ручка диаметром 5–7 и длиной 15–17 см. Через ручку, одновременно являющуюся мундштуком, проходит тонкое сквозное отверстие, переходящее в широкую полость, по длине совпадающую с остальной частью музыкального инструмента. Трубы расписаны геометрическим орнаментом. При игре они издают глухой протяжный звук (Там же). Связки труб хранятся в малоке на настилах, устроенных между внешней стеной и идущими параллельно ей вспомогательными опорными столбами, или подвешиваются к стропилам жилища (Там же).

Для индейских групп социокультурной общности Ваупес характерны деревянные полые жезлы длиной примерно 1,5 м и диаметром около 15 см, которые используются для отбивания ритма в коллективных танцах во время обряда юрупари. Как и горны юкуна, жезлы индейцев Ваупес с одного конца имеют тонкую ручку, но в ней нет никаких отверстий. Под ручкой на широком полом корпусе сделана квадратная прорезь для выхода воздуха. Жезлы расписаны геометрическим орнаментом. Танцор держит жезл в правой руке, ритмично ударяя им о землю сверху вниз (ПМА 2014). Не сложно заметить, что форма горнов юкуна идентична форме жезлов индейцев Ваупес. В отличие от горнов и флейт юрупари области Ваупес, горны у юкуна не запрещено видеть женщинам (Матусовский 2015б: 147; ПМА 2015). Для отбивания ритма в коллективных танцах юкуна используют маракасы и трости — деревянные палки длиной около 1,5 м и диаметром около 5–7 см, очищенные от коры (ПМА 2015). Подобные танцевальные трости также распространены у индейских групп, живущих южнее Какеты (ПМА 2007).

Таблица 3. Соотношение предметов материальной культуры по ареалам

* * *

Исследования социокультурного облика юкуна р. Миритипарана представляют интерес в контексте тем, связанных с типологией традиционных и современных культур индейцев Амазонии и Оринокии.

Анализ полевых материалов показывает, что влияние традиции социокультурной общности Ваупес, не ограничиваясь бассейном р. Апапорис, прослеживается и южнее, а междуречья Какета — Амазонка, не очерчиваясь долиной р. Какета, — севернее. Юкуна Миритипараны, живущие на территории, где переплетаются традиции двух крупных этнокультурных ареалов, испытывают их влияние, но сохраняют свою самобытность, дающую основание не причислять их традицию ни к социокультурной общности Ваупес, ни к ареалу Какета — Амазонка.

Поэтому, наблюдая традицию юкуна и исследуя ее, этнологи имеют возможность анализировать культурное пограничье — многогранное явление, фиксация и понимание которого позволяют детализировать типологию индейских культур Амазонии и Оринокии.

Источники и материалы

- Березкин, Дувакин б. г. — Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. F38. Женщины и тайное знание. 11.-.13.18.19.(.38.).43.45.46.48.50.55.57.59.62.63.66.68.69.72.74.75. // Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. >>>> (дата обращения: 15.09.2017).

- Новости. Жизнь института 2016 — “Таинство масок индейцев Амазонии”. Из коллекции А.А. Матусовского // Институт этнологии и антропологии РАН. >>>> index.php?go=News&in=view&id=1214 (дата обращения: 15.09.2017).

- Pisonis, Marcgravi. 1648 — Pisonis G., Marcgravi G. Historia Naturalis Brasiliae. Amstelodami, 1648.

- ПМА 2007 — Полевые материалы экспедиции автора к индейцам бора и ягуа. Перу, регион Лорето, бассейны рек Амазонка — Ампияку; июнь 2007 г. (тетрадь 1).

- ПМА 2014 — Полевые материалы экспедиции автора к индейцам барасана и татуйо. Колумбия, департамент Ваупес; ноябрь 2014 г. (тетрадь 1; община Сонанья: информант Роми, ок. 70 лет, шаман).

- ПМА 2015 — Полевые материалы экспедиции автора к индейцам юкуна. Колумбия, департамент Амазонас, бассейн р. Миритипараны; ноябрь 2015 г. (тетрадь 1).

Библиография

- 1. Матусовский А.А. Праздник пеки у индейцев ваура // Этнографическое обозрение. 2015a. № 3. С. 92–110.

- 2. Матусовский А.А. Социокультурный облик индейцев верхней Пира-Параны // Вестник антропологии. 2015б. № 4 (32). С. 129–149.

- 3. Матусовский А.А. Маканá и 50 000 колумбийских песо. Эпизод экспедиции к юкуна // Вестник антропологии. 2016. № 4 (36). С. 200–209.

- 4. Матусовский А.А. Материалы экспедиций 2001–2015 гг. как источник по этнографии индейцев Амазонии и Оринокии. История и результаты // Источники и историография по антропологии народов Америки / Отв. ред. М.Ю. Мартынова, Е.С. Питерская, Д.В. Воробьев. М.: ИЭА РАН, 2017. С. 344–356.

- 5. Bidou P. Répresentations de l’espace dans la mythologie Tatuyo (Indiens Tucano) // Journal de la Société des Américanistes. 1972. No. 61. P. 45–105. https://doi.org/10.3406/jsa.1972.2114

- 6. Gasché J. L’habitat witoto: “progress” et tradition // Journal de la Société des Américanistes. 1972. No. 61. P. 177–214. https://doi.org/10.3406/jsa.1972.2117

- 7. Fiori L.R., Monsalve J.P. El baile del muñeco. Santa Fé de Bogotá: Cooperativa editoral magisterio, 1995.

- 8. Hammen, van der M.C. El manejo del mundo. Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonia colombiana. Santa Fé de Bogotá: Tropenbos y Tercer Mundo Editores, 1992.

- 9. Herrera Ángel L. Kanuma: un mito de los yukuna-matapí // Revista Colombiana de Antropología. 1975. No. 18. P. 385–416.

- 10. Hugh-Jones S. La palma y las Pléyades. Iniciación y cosmologia en la Amazonia noroccidental. Bogota: Ediciones Universidad Central, 2011.

- 11. Karadimas D. Yurupari ou les figures du diable. Le quiproquo des regards croisés // Gradhiva. 2007. No. 6. P. 44–57.

- 12. Kästner K.-P. Historisch-ethnographische Klassifikation der Stämme des Ucayali-Beckens (OstPeru). Eine Kulturanalyse und — synthese. Frankfurt/Main: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1992.

- 13. Reichel-Dolmatoff G. Amazonian Cosmos. The Sexual and Religious Symbolism of the Tukano Indians. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.

- 14. Thiesen W., Thiesen E. Diccionario Bora — Castellano. Castellano — Bora. Lima: Instituto Lingüistico de Verano, 2008.

![]] ]]](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/6980/]].png)