- PII

- S086954150004881-9-1

- DOI

- 10.31857/S086954150004881-9

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / №2

- Pages

- 43-60

- Abstract

The article examines food practices of the Amguema Chukchi as a vehicle for the building of social hierarchy in a community. The study draws on the field diaries of Varvara Kuznetsova, a Soviet eth‑ nographer who was living with reindeer herders in the Amguema tundra in Chukotka for three years from 1948 to 1951. The distribution of food resources in Chukchi families was asymmetric. An analy‑ sis of these differences reveals the situational character of power in the camps of reindeer Chukchi. The person who was distributing food influenced power relations existing in the community. How‑ ever, first, hierarchy could be challenged by other participants of the interaction; and secondly, differ‑ ent people could perform the role of food distributor at different time periods.

- Keywords

- food, power relations, Chukotka, Amguema Chukchi, reindeer herding

- Date of publication

- 25.05.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 782

Во всех культурах еда, будучи необходимой для удовлетворения естественной потребности человека, а также служащая источником удовольствия, сопровождающего ее принятие, связана с самыми разными сферами жизни людей: с хозяйственно-экономической деятельностью, экономическим и символическим обменом; она находит свое отражение в ритуале, идентичности, власти. Как отметили авторы историографического обзора по антропологии пищи С. Минц и К. Дюбуа, “наряду с дыханием питание, возможно, является самой необходимой для жизни человека деятельностью, и оно наиболее тесным образом переплетено с социальной жизнью людей” (Mintz, Du Bois 2002: 102).

В литературе уже есть примеры исследования связи между властью и питанием людей (Codere 1957: 473–486; Goody 1982; Mintz 1985). Однако в работах по этнографии чукчей этому аспекту практически не уделялось внимания. В целом ряде работ, например, подробно описаны существовавшие как у оленеводов, так и у морских зверобоев различные блюда, но не очень детально раскрыты контексты и ситуации их употребления (Афанасьева, Симченко 1993: 56–100; Богораз 1991: 126–142; Вдовин, Батьянова 2010: 517–543). Говоря об исследованиях питания на Чукотке, следует упомянуть работы С. Ямин-Пастернак по употреблению грибов (см., напр.: Yamin-Pasternak 2008: 214–222; 2009: 49–56), а также ее статьи в соавторстве с другими учеными, посвященные использованию воды и ферментированных продуктов в советский и постсоветский периоды в районе Берингова пролива (Yamin-Pasternak et al. 2014: 619–646; 2017: 117–136). В упомянутых исследованиях поднимается вопрос о влиянии государства на систему питания людей, их отношение к пище и ее чувственное восприятие.

В данной статье рассматривается питание оленеводов Амгуэмской тундры в контексте властных отношений на уровне локального сообщества, показывается, что распределение продуктов в чукотских хозяйствах не было “коммунистическим”, напротив, оно отличалось асимметричностью. Анализ выявленных различий позволяет не только увидеть, что социальная иерархия влияла на состав, качество и количество потребляемой человеком пищи, но и выделить особенности властных отношений в семьях оленных чукчей. Одной из этих особенностей была ситуативность. Колебания в отношениях власти улавливались людьми, что проявлялось в их действиях, в т. ч. в пищевых практиках.

Я использую термин “власть” в соответствии с традицией, восходящей к М. Веберу, как вероятность того, что актор будет в состоянии реализовать свою волю в социальном отношении (даже если встретит сопротивление), независимо от того, на чем эта вероятность основывается (цит. по: Крадин 2004: 87). Схожие определения давали Т. Диц и Т. Бернс, М. Фуко, Э. Гидденс (Dietz, Burns 1992: 190; Foucault 1986: 220; Giddens 1993: 117–118). При такой трактовке отпадает вопрос об эгалитаризме. В любом человеческом коллективе одни навязывают свою волю другим, и для этого вовсе не нужны формализованные институты власти. В общем, как отметил А.В. Головнев, нужно “расстаться с наукомифом о первобытном коммунизме или изначальном эгалитаризме”, ведь уже у приматов существуют иерархические отношения (Головнев 2009: 129).

Основным источником для данного исследования послужили хранящиеся в архиве МАЭ РАН (Кунсткамера) (АМАЭ 1. Д. 334–408) полевые дневники советского этнографа, в 1944–1956 гг. сотрудницы Ленинградского отделения Института этнографии Академии наук СССР (АМАЭ 2. Д. 6. Л. 1–40) Варвары Григорьевны Кузнецовой. Отмечу, что в последнее время специалисты проявляют научный интерес к ее полевым материалам: публикуются книги и статьи, посвященные самой исследовательнице, ее экспедиции, а также ее наследию, хранящемуся в архивах (Давыдова 2015б: 12–14; 2015в: 160–167; Михайлова 2014: 112–133; 2015; Хаховская 2016: 83–95). Данная работа не ставит перед собой задачу изучения в рамках истории науки или источниковедения дневников Кузнецовой, они используются для анализа взаимосвязи властных отношений и питания людей.

Подробную информацию об экспедиции Кузнецовой и ее отношениях с местными жителями можно найти в публикациях вышеупомянутых авторов. Здесь же я лишь приведу общие сведения для ознакомления читателя с ситуацией. Этнограф проводила полевую работу в Амгуэмской тундре на Чукотке с 1948 по 1951 г. Почти три года она кочевала с семьей оленевода Тымненентына, председателя колхоза “Тундровик” (колхоз был образован буквально на ее глазах в 1948 г.). Материалы Кузнецовой, хранящиеся в архиве, состоят из отчета, полевых тетрадей, негативов и фотографий (см.: Давыдова 2015в: 160–167; Михайлова 2015: 154–182).

Следует отметить, что часто выводы, если они сделаны на основе анализа единственного источника, могут представляться не вполне достоверными. В этой связи подчеркну, что в нашем случае, вопервых, речь идет об уникальных этнографических материалах, а вовторых, периодически я буду прибегать к сведениям сравнительного характера из других публикаций и к данным, собранным мной в ходе полевой работы.

В литературе уже обсуждался вопрос об информативности и продуктивности использования полевых дневников исследователей прошлого в качестве этнографического источника (Козьмин 1993: 152–159; Lederman 1990: 72; Sanjek 1990: XII). Р. Ледерман обозначил эту дилемму так: можно ли приравнять полевые записи к историческим архивам или же их следует считать аналогом выписок, которые делает историк, работая в архиве (Lederman 1990: 72)? Полагаю, что ответы на этот вопрос всегда будут разниться, т. к. характер и стиль полевых записей каждого исследователя неповторимы.

Дневники Кузнецовой отличаются скрупулезностью фиксирования увиденных ею событий и явлений, простотой изложения и последовательностью описаний (особенно это касается последнего года ее экспедиции, когда записи велись практически ежедневно). При их прочтении возникает общая картина происходящего: описания людей, их действий и разговоров, природного ландшафта, а также впечатлений и чувств самой исследовательницы представлены как единое целое. Тексты дневников — это законченные повествования, в которых, как в литературных произведениях, раскрывается место действия и круг действующих лиц с указанием имен, внешних и внутренних (в т. ч. психологических) характеристик, а порой биографий и генеалогий. Введя в контекст, а точнее, постоянно вводя читателя в контекст происходящих событий, автор последовательно рассказывает о жизни амгуэмских чукчей и о своей жизни среди них. Дневники Кузнецовой — это не лоскутное одеяло, сшитое из фольклорных текстов, этнографических описаний, зарисовок, интервью с информантами и выписок из архивов и документов местной администрации, а история жизни конкретных людей.

По всей видимости, столь детальные, временами монотонные описания были обусловлены и характером исследовательницы, и ее методологическими установками, и недостатком общения. Она жила с людьми, чей язык в первое время плохо понимала; позднее она вынуждена была вступать в многочисленные конфликты с членами семьи, в которой поселилась. В начале 2018 г. одна пожилая женщина, общавшаяся с Кузнецовой, будучи десятилетней девочкой, вспоминала ее гостевания в их ярангах. Она подчеркивала, что Варвара приходила к ним, чтобы отдохнуть, поесть и просто пообщаться с людьми (ПМА 2018). Сама Кузнецова признавалась в своих записях, что ей не хватает дружеского общения (АМАЭ 1. Д. 334. Л. 48). В таких условиях дневник порой становился для нее единственным собеседником, которому она могла доверить свои мысли, чувства, впечатления.

Таким образом, материалы Кузнецовой — это своего рода срез жизни амгуэмских оленеводов (и этнографа среди них) длиной в три года. В силу своей специфики они дают возможность увидеть распределение власти и пищи не между абстрактными категориями людей, например, возрастными или гендерными, а непосредственно в повседневных практиках и взаимодействиях амгуэмских чукчей. Другими словами, они позволяют сделать предметом исследования не группы людей, в большей или меньшей степени наделенных властью, а саму власть как часть социального взаимодействия.

При этом как тема пищи, так и тема власти отражены в записях Кузнецовой очень рельефно (Давыдова 2015а: 111). Полагаю, что причиной заостренности ее внимания на данных этнографических аспектах жизни амгуэмцев стала не только исследовательская заинтересованность в этих вопросах, но и особенности личного опыта пребывания в семьях чукотских оленеводов1. Кузнецова сама стала участником социальных, в т. ч. властных, отношений в Амгуэмской тундре: заняв самую низкую социальную позицию и тяжело перенося такое положение, она непроизвольно отразила именно данный аспект (аспект доминирования и подчинения) жизни местных жителей в своих дневниках.

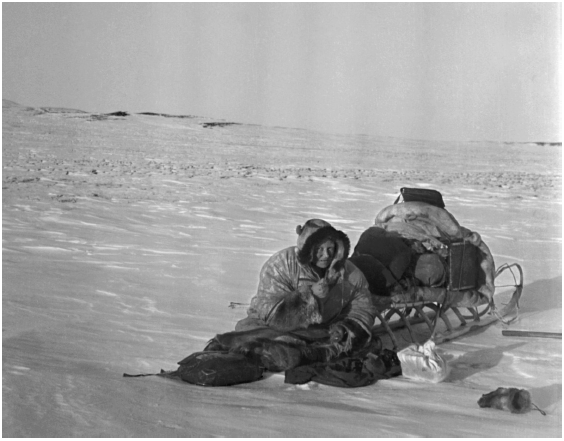

Рис. 1. Этнограф Варвара Григорьевна Кузнецова в чукотской одежде во время перехода из одного стойбища в другое. Весна 1951 г., р. Экитики (МАЭ РАН, колл. № И-1454-294/1). Фотография В.Г. Кузнецовой

Особенности питания амгуэмских оленеводов Кузнецова также познавала на собственном опыте. Пережив блокаду Ленинграда всего за несколько лет до экспедиции, в тундре она снова столкнулась с постоянным чувством голода. “Совершенно не решен вопрос с питанием. Я всегда полуголодная”, — писала она уже на третьем году жизни с амгуэмцами (АМАЭ 1. Д. 358. Л. 6об.). Голод, а зимой также и холод, безусловно, усиливали ощущения Кузнецовой при приеме пищи, в т. ч. обостряли вкусовое восприятие блюд. Кроме того, порядок распределения пищи наглядно показывал статус, определенный этнографу в чукотской семье.

Изначально освоение местной кухни было интуитивно понятным способом вхождения в контакт с людьми. Кузнецова 17 сентября 1948 г. записала: “По-настоящему этнографией еще не занималась. Приглядываюсь еще, вхожу в быт. Единственное, в чем я более или менее преуспела — в освоении чукотской кухни. Кушаю все чукотские блюда. Язык мне нужно знать. Временами впадаю в отчаяние, кажется, не освою я язык” (АМАЭ 1. Д. 334. Л. 14).

Однако, даже овладев языком практически в совершенстве, Кузнецова продолжала детально описывать пищевые практики, как будто они помогали ей понять нечто большее, чем просто рацион местных жителей и их представления, связанные с едой. И действительно, совместный прием пищи позволял ей быть с людьми, даже находясь с ними в ссоре, разделять с ними деятельность, которая была одной из самых приятных и значимых для их жизни, становиться участницей разговоров, шуток, ссор, непременно возникающих во время трапез. Подчеркну, что прием пищи у чукчей, как правило, был коллективным, еда в одиночку осуждалась и приравнивалась к воровству (АМАЭ 1. Д. 365. Л. 71об., 93об.; Д. 369. Л. 1об., 12об.; Д. 392. Л. 22об.).

Следует также отметить, что потребление чукотских блюд позволяло легко переходить от позиции стороннего наблюдателя к включенному наблюдению. Например, чтобы стать участником ритуала или войти в сеть родственных связей, или даже просто заниматься трудовой деятельностью, характерной для чукотских женщин, требовалось гораздо больше усилий и временных затрат, а порой это вообще оказывалось невозможным для исследовательницы до конца экспедиции. Включенность Кузнецовой в пищевые практики была неизбежной: она не могла не есть вместе с людьми, у которых жила и которые кормили ее своей едой, иначе она просто умерла бы с голоду. В результате питание заняло особое место в ее записях. Как по количеству, так и по качеству (по детализированности) другие темы, представленные в дневниках, значительно уступают описаниям пищевых практик амгуэмских чукчей.

Обратимся к рассмотрению распределения и потребления пищи в яранге и стойбище Тымненентына. Сразу отмечу, что сам хозяин был сильным лидером, обладающим большим авторитетом как среди своих домочадцев, так и среди соседей, что проявлялось очень отчетливо в питании проживающих в его яранге. Власть Тымненентына в семейной группе подкреплялась его статусом в системе родственных связей (старший брат, дядя, муж, отчим), возрастом (старик, самый старший член группы), экономическим положением (владелец самого большого числа оленей в стаде) и, если использовать термин П. Бурдье, “символическим капиталом” (он был председателем колхоза; за свою жизнь он не только сохранил, но и приумножил поголовье оленей) (Бурдье 2001: 96–103).

Рис. 2. Оленеводы братья Тымнэнэнтын и Тымнэлькот укладывают покупки. Ванкаремская ярмарка, р. Рекуль, 1948 г. (МАЭ РАН, колл. № И-1454-348). Фотография В.Г. Кузнецовой

Следует подчеркнуть, что в других стойбищах и ярангах распределение власти могло быть иным, и не всегда хозяин обладал столь большим авторитетом. Если влияние Тымненентына было общепризнанным, то в других семьях лидер мог отсутствовать или быть не столь явным. Как отмечал Н.Ф. Каллиников, занимавшийся в 1908–1910 гг. по поручению губернатора Приморской области обследованием экономического положения Чукотки, “сообразно характеру доминирующего лица, подчинение в каждом отдельном случае выражается в большей или меньшей степени” (Каллиников 1912: 82). Показательно также, что племянники Тымненентына, унаследовав оленей своего дяди, не унаследовали его авторитета и до конца жизни так и остались “простыми оленеводами” (ПМА 2018).

В семье Тымненентына именно хозяин и, как правило, его жена Этыкутгеут получали лучшую еду и в бóльших количествах, чем другие обитатели яранги. Чем жирнее, сытнее, горячее, свежее, мельче нарезанной была пища, тем вкуснее она считалась и тем выше была ее ценность — и именно такая еда в большинстве случаев доставалась главе дома и его жене. “Хозяева, как и всегда, кушали хорошие жирные куски, мне — полусырую пленку мяса” (АМАЭ 1. Д. 375. Л. 12об. —13). “Нам старое, а старикам свежее мясо” (АМАЭ 1. Д. 351. Л. 7). “Для нас варили икрэр (волчеедина. — Е.Д.), для Тымненентына и Этыкутгеут — хорошее мясо (курсив мой. — Е.Д.)” (АМАЭ 1. Д. 345. Л. 3об.). “Старики едят очень много, самое лучшее мясо. После еды мне по-прежнему очень хотелось кушать” (АМАЭ 1. Д. 365. Л. 70об.). Таковы типичные жалобы Кузнецовой на страницах ее тетрадей. В отсутствие хозяина, тем более хозяев, мясо варили экономно, в меньших, чем обычно, количествах (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 77; Д. 365. Л. 58).

Кроме того, у чукчей существовали блюда, считавшиеся особенным лакомством, например, ферментированное легкое оленя, плод теленка, послед, начиненный мелко порезанным жиром и небольшим количеством мяса, мясные колобки (прэрэм), мясная похлебка (кивлет), колбаса (рорат), костный мозг (Богораз 1991: 132–133; Галкин 1929: 162; Каллиников 1912: 100–101; Мерк 1978: 125–126; ПМА 2018). В обычные дни их ел только хозяин, делясь лишь со своей женой (Давыдова 2015а: 117– 120). Право на чай также было не у всех членов семьи: его пили Тымненентын и Этыкутгеут, да еще Кузнецова2. В отсутствие хозяина чай и другие ценные продукты экономили (Давыдова 2015а: 125–126).

Сегодня многие жители с. Амгуэма, вспоминая свое детство в тундре, говорят, что лучшая еда отдавалась старикам, а некоторые блюда для молодых пастухов и девушек были под запретом (напр., послед, начиненный жиром и мясом, и оленье вымя) (ПМА 2018).

Остальные домочадцы яранги Тымненентына — девушка-работница Омрувакатгавыт, пастухи Ятгыргин и Омрыятгыргин, Варвара Григорьевна — довольствовались менее сытной и вкусной пищей. Чаще они ели такие блюда, как ямгарилькыриль (из содержимого оленьего желудка), кэмэйырын (листья ивы, смешанные с содержимым оленьего желудка), вилмутлимул (из квашеной крови, растений и жира).

Когда Кузнецова в начале экспедиции впервые попробовала ямгарилькыриль, то не очень высоко оценила его вкусовые качества: “На вкус хуже питыирилькыриль (блюдо из кишок оленя и их содержимого. — Е.Д.) … эта каша более жидкая и зеленоватая, в ней, видимо, только содержимое желудка оленя (курсив мой. — Е.Д.)” (АМАЭ 1. Д. 334. Л. 4). Впоследствии это блюдо стало основным для исследовательницы на протяжении всего ее пребывания в семье Тымненентына. Молодежь и Кузнецова ели эту “кашу” практически ежедневно. Однако старик ее не употреблял. 3 марта 1951 г., т. е. на третьем году полевой работы, Варвара Григорьевна записала, что видела впервые, как Тымненентын ее ел. “Видимо, старик был голоден, — заключила она, — никогда он не ел рилькыриль (курсив мой. — Е.Д.)” (АМАЭ 1. Д. 374. Л. 12об.). Этыкутгеут также пренебрегала этим блюдом и употребляла его нечасто. Показательно, что в советское время, когда продовольственное снабжение оленеводов стало хорошим (после 1960-х годов), люди вообще перестали есть эту “кашу”, а если и готовили ее, то только для собак (ПМА 2018).

Сама подача блюд подчеркивала статус участников трапезы; в соответствии с ним осуществлялось в буквальном смысле физическое разделение людей во время приема пищи. В яранге Тымненентына имелись два деревянных блюда для еды: одно всегда чистое, маленькое — для хозяев, второе — побольше — для девушки, пастухов и Варвары Григорьевны (АМАЭ 1. Д. 373. Л. 9), была также отдельная мисочка для хозяина, в которой ему подавали жирный бульон (АМАЭ 1. Д. 387. Л. 1). Мясо Тымненентыну всегда приносили нарезанным мелкими ломтиками, для остальных домочадцев его рубили большими кусками. Наконец, если для хозяина еда всегда разогревалась, что делало ее более мягкой и вкусной, то другим она нередко подавалась в холодном виде. Приведу отрывок из дневника Кузнецовой, в котором упоминаются перечисленные особенности подачи блюд:

Стояли две кэмэны (деревянное блюдо для еды. — Е.Д.), на маленьком корыте, стоящем перед хозяевами, лежал мягкий, подогретый у очага копалгын (моржовое мясо. — Е.Д.). Этыкутгеут резала его маленькими, тонкими ломтиками, подкладывая мужу. Перед большим кэмэны сидел Ятгыргин, также кушал копалгын, но жесткий, не разогретый на очаге (курсив мой. — Е.Д.) (АМАЭ 1. Ф. К1. Оп. 2. Д. 373. Л. 9).

Иногда хозяйка сама кормила мужа, когда у него было плохое самочувствие (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 84). В семье брата Тымненентына, Номгыргина, также уважаемого оленевода и хозяина стойбища, Кузнецова наблюдала аналогичные практики3. Две его старшие жены кормили заболевшего или уставшего мужа “из своей руки, подавая ложку с мясом в рот” (АМАЭ 1. Д. 385. Л. 13). Полагаю, что в этих действиях проявлялась забота о телах глав семей и, соответственно, иерархия тел, о которой писали М. Фуко и П. Бурдье (Бурдье 2005: 64–86; Фуко 1999). Как отмечал П. Бурдье, “социальные дистанции вписаны в тело, точнее в отношение к телу” (Бурдье 2005: 71).

В большинстве случаев именно хозяин с женой решали, что, в каких количествах и когда едят другие члены семьи. Данная особенность потребления пищи домочадцами Тымненентына, отчетливо представленная в дневниках Кузнецовой, оказывается принципиальной для понимания распределения власти у оленеводов, если вслед за М. Фуко под властью понимать способность одного действия структурировать другое (цит. по: Волков, Хархордин 2008: 178). Схожее определение власти давали Т. Диц и Т. Бернс. Исследователи писали, что власть — это способность человека влиять на ситуацию с целью заставить других вести себя так, как он этого желает (цит. по: Habeck 2005: 7). При таком подходе акцент ставится не столько на структурах, довлеющих над людьми, сколько на действиях самих людей. Рассмотрю несколько примеров из дневников исследовательницы, используя такой подход к власти.

Когда женщина из соседней яранги, придя к Тымненентыну, принесла рорат в качестве угощения для совместного чаепития, мальчишки-пастухи Омрыятгыргин и Таёквун получили по маленькому кусочку только после распоряжения Тымненентына (АМАЭ 1. Д. 377. Л. 2). В данной ситуации именно хозяин решил, кто будет есть лакомство. Иногда он проявлял заботу и щедрость и отдавал распоряжение о дополнительной порции еды кому-либо из домочадцев. Например, в один из ужинов старику была подана нога оленя, однако “по его требованию” в полог внесли еще три ноги для Ятгыргина, Омрыятгыргина и Этыкутгеут (АМАЭ 1. Д. 377. Л. 8об.). Тымненентын мог разрешить пастуху перед его уходом в стадо съесть все мясо и кэмэйырын в ущерб девушке-работнице (АМАЭ 1. Д. 376. Л. 4). Он объяснял: “Ты — пастух, а сестра не важно. Они еще днем сварят себе рилькыриль” (курсив мой. — Е.Д.) (АМАЭ 1. Д. 376. Л. 4).

Порой Тымненентын требовал от членов семьи перестать есть какую-либо пищу. 4 марта 1951 г. Омрувакатгавыт, Омрыятгыргин и Кузнецова ели, как обычно, на завтрак мороженое мясо с кэмэйырын и вилмутлимул. Старик же заворчал: “Каждый день едите кээмэйырын, что будете кушать весной… Не будет ни кэмэйырын, ни вилмутлимул. Много едите. Можно и ограничиться одной ямгарилькыриль” (курсив мой. — Е.Д.) (АМАЭ 1. Д. 375. Л. 4). Влияние Тымненентына в вопросе распределения ресурсов питания распространялось и на Кузнецову: он мог как запретить ей есть ту или иную пищу, так и угостить ею (см.: АМАЭ 1. Д. 367. Л. 20об.—21; Д. 375. Л. 4–4об.; Д. 376. Л. 1).

Тымненентын не только решал, что и сколько едят другие члены семьи, но также определял время и способы принятия пищи. “Поторопись с едой, — ругался он на Омрыятгыргина. — Если хочешь еды, так кушай, а если нет, так побыстрей отправляйся в стадо” (АМАЭ 1. Д. 375. Л. 4об.). Тымненентын читал нравоучения своим домочадцам, учил их этике питания. “Утренняя еда должна быть в малой порции, чтобы в течение дня легко было бегать, — объяснял он Омрыятгыргину за завтраком. — Вечером другое дело, на сон можно кушать много, до раздутия живота” (АМАЭ 1. Д. 365. Л. 55). Девушке Омрувакатгавыт хозяин говорил за ужином: “Не оставляйте на утро для себя мясо, а дайте каанталину (курсив мой. — Е.Д.)” (пастух, идущий к оленьему стаду. — Е.Д.) (АМАЭ 1. Д. 376. Л. 1об.).

Молодежь слушалась старика. Как отмечала Кузнецова, “характер чукчей — не возражать, выказывать послушание” (АМАЭ 1. Д. 357. Л. 7). Одна женщина, вспоминая свое детство и юность в тундре, пришедшиеся на 1950–1970-е годы, подчеркивала, что они уважали опытных старших людей и не смели их ослушаться. Вспоминать и описывать испытываемое тогда чувство почтения ей помогало ее тело. Женщина продемонстрировала позу со слегка опущенной головой и плечами (с потупленным взглядом), которую она и другие ребята принимали рядом с уважаемыми старшими. Когда же мой двухлетний сын застенчиво наклонил голову и отвел взгляд в ответ на повышенное к себе внимание со стороны взрослых, эта женщина сказала: “Прямо как настоящий чукча!”. Она пояснила, что именно таким образом прежде вели себя чукотские дети (ПМА 2018).

Роль хозяйки в вопросе распределения ресурсов питания также была значительной. Она, как и хозяин, особенно в отсутствие последнего, указывала остальным членам семьи, что, в каком количестве и в какое время им следует есть (см.: АМАЭ 1. Д. 375. Л. 6об., 12об.; Д. 376. Л. 1–1об., 8об.; Д. 377. Л. 7, 9). Этыкутгеут даже могла повлиять на решение Тымненентына. Однажды, доедая остатки вареного теленка, хозяин решил поделиться с Кузнецовой. “Вот это скушай ты”, — сказал он, подавая кость спинного хребта теленка с мякотью. Но его слова услышала Этыкутгеут и предупредила мужа, что она уже давала мясо Кузнецовой. “Руку с протянутой костью, к которой уже потянулась моя рука, — писала исследовательница, — старик отвел и начал есть эту кость” (АМАЭ 1. Д. 377. Л. 10об.).

Н.Ф. Каллиников, участвуя в трапезе оленеводов, также подметил, что хозяйка делит лакомство между членами семьи “сообразно достоинству каждого”, т. е. фактически распределяет пищевой ресурс (Каллиников 1912: 100).

Рис. 3. Эттыкутгевыт, хозяйка яранги, жена Тымнэнэнтына, варит ужин и одновременно опаливает на углях очага оленьи копыта. 1950 г. (МАЭ РАН, колл. № И-1454-18/2). Фотография В.Г. Кузнецовой

Вообще, власть женщины в чукотских семьях порой могла быть весьма значительной. Вышеупомянутый Н.Ф. Каллиников писал, в частности, что “для главенствующей роли требуется не непременно мужчина: женщины за малолетством детей наследуют иногда опекунскую роль и умеют держать зависимый люд в хорошей субординации” (Каллиников 1912: 82). Ф.Ф. Матюшкин, будучи в команде полярной экспедиции 1820–1824 гг. под руководством капитана Ф.П. Врангеля, путешествовал в районе рек Большого и Малого Анюя и общался с кочевыми чукчами. Он писал, что судьба чукотских женщин “во многих отношениях лучше участи женщин других народов Сибири”: жена “легко может заслужить уважение своего мужа и нередко управляет им и всем домом” (Врангель 1948: 181–182). Кузнецова также встречала семьи, где муж находился “во власти жены” (АМАЭ 1. Д. 379. Л. 9).

Наблюдая за тем, как угощают гостей из других яранг и стойбищ, Кузнецова понимала отводимый им статус. Например, брат Тымненентына, Тымнелькот, глава соседней яранги в стойбище, а также его жены ели вместе с хозяином с одного деревянного блюда и одну и ту же пищу. Когда же в гости приходили пастухи из яранги Тымнелькота, то их усаживали вместе с девушкой и ребятами из яранги Тымненентына (АМАЭ 1. Д. 345. Л. 8; Д. 348. Л. 11–11об.; Д. 375. Л. 11об.). “Достопочтенного” Номгыргина, хозяина соседнего стойбища и брата Тымненентына по отцу, встречали очень гостеприимно, щедро угощая едой и чаем (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 90). В свою очередь, у Номгыргина в присутствии “невысоких гостей” пили чай бледной заварки, тогда как для Тымненентына его делали очень крепким — состав участников чаепития мог влиять на качество напитка (АМАЭ 1. Д. 365. Л. 23об.).

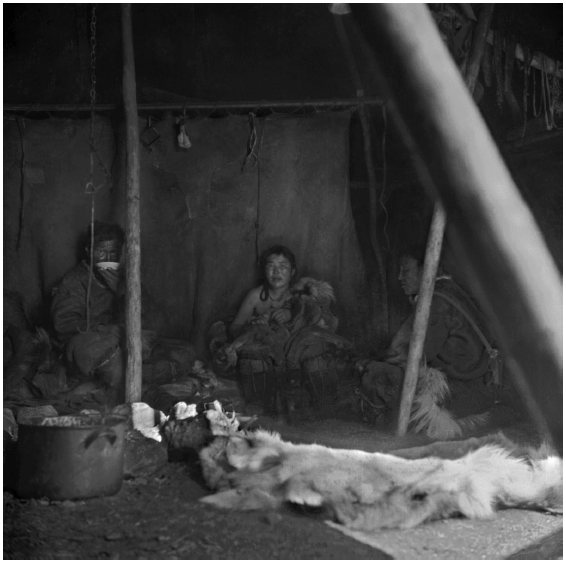

Рис. 4. Внутренняя часть яранги (чоттагын). Вблизи полога пьют чай Тымнэнэнтын (справа), его жена Эттыкутгевыт и Номгыргын (слева). 1948–1951 гг. (МАЭ РАН, колл. № И-1454-13). Фотография В.Г. Кузнецовой

Оказываясь в других стойбищах, Кузнецова быстро могла сориентироваться во властных отношениях, наблюдая за распределением пищи. Причем социальные позиции, престиж и власть не были очевидными и абсолютно предсказуемыми, напротив, они довольно серьезно зависели от ситуации. Нередко они определялись в ходе самой интеракции. Приведу конкретный пример из дневников Кузнецовой (АМАЭ 1. Д. 363. Л. 11–11об.). Во время одной из трапез в яранге уже упомянутого Номгыргина гости и хозяева разделились на две группы: взрослые пили чай, а молодежь ела “кашу” из содержимого оленьего желудка. К подросткам присоединилась младшая жена Номгыргина по имени Пэнас. Однако старшая жена, Оотына, пригласила Пэнас к чаю, сказав: “…чайник большой, всем хватит”. Таким образом, молодая жена хозяина соотнесла себя с группой подростков, но главная жена Номгыргина вмешалась и включила ее в группу глав яранг, по всей видимости, в силу того, что при гостях амгуэмцы стремились показать свою щедрость и благополучие. Применительно к этому эпизоду важно также отметить следующее: несмотря на то что статус Пэнас в данном конкретном случае был повышен, именно Оотына разрешила Пэнас присоединиться к чаепитию. Другими словами, старшая жена структурировала действия младшей, а значит, властвовала над ней.

Ситуативность отношений власти проявлялась также в поведении молодежи из яранги Тымненентына в отсутствие глав яранг стойбища. Юноша Ятгыргин, например, вел себя как хозяин. По вечерам он находился в пологе своей любовницы Тынены, куда ему приносили ужин, а также высушенную одежду (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 28об.). Девушка Омрувакатгавыт, оставаясь без присмотра старших, начинала пить чай, покрикивать на Кузнецову, давать ей мало еды, демонстрируя свое превосходство и власть (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 45; Д. 367. Л. 56).

Показателен также биографический эпизод из жизни этой девушки. Она приходилась падчерицей Тымненентыну и дочерью его предыдущей жене, умершей в 1949 г. Смерть матери первоначально привела даже к некоторому возвышению Омрувакатгавыт: она, оставшись единственной женщиной в семье, заняла место хозяйки в доме. Кузнецова, вспоминая то время, записала в дневнике:

Как она была невозможна в прошлом году… Груба, скупа, жадна, ленива, зла, сварлива, прожорлива — а ей то всего лет 16 В прошлом году это существо едва не отправило меня на тот свет ежедневными издевательствами, руганью, моим голодным существованием, в значительной степени зависящим от нее (курсив мой. — Е.Д.) (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 45).

Из приведенной цитаты можно видеть, что в тот период распределение ресурсов питания в семье определялось во многом решениями девушки. Однако после появления в доме Тымненентына новой жены — Этыкутгеут расстановка сил снова изменилась, причем не в пользу девушки. Жилось ей “не сладко: весь день в работе, ругают и бьют ее (новая жена Тымненентына, да временами и он сам бьет)” (АМАЭ 1. Д. 351. Л. 11об.). “Судьба изменчива, — писала исследовательница, — лишилась власти Омрувакатгавыт и теперь на положении раба, скотины. Ежедневно ее ругают, бьют как собаку” (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 45). Сама Омрувакатгавыт осознавала эти перемены и, мечтая о лучшей жизни, признавалась Кузнецовой: “Как было бы хорошо, если бы мы были одни — без Этыкутгеут” (АМАЭ 1. Д. 364. Л. 46). Таким образом, в одной и той же семье в разные периоды жизни человек мог обладать различным ресурсом власти в зависимости от ситуации, и такие перемены отражались на питании людей. Как писал Э. Гидденс, власть следует понимать не как свойство тех или иных групп или людей, а как свойство интеракции, т. е. можно констатировать ее непривязанность к субъекту (Giddens 1993: 117–118).

Ситуативность отношений доминирования/подчинения на собственном опыте испытала и Кузнецова. Так, при появлении в яранге Тымненентына посторонних людей (гостей) хозяева, желая выглядеть щедрыми, были к ней более внимательны и ласковы, что выражалось главным образом в распределении пищи. Например, исследовательница получила порцию легкого оленя (как отмечалось, считавшегося лакомством у амгуэмцев), когда в гостях у Тымненентына оказался чукча из достаточно отдаленного стойбища. Хозяева не только угостили ее легким, но позвали на общее чаепитие, а Тымненентын даже предложил ей табак. Варвара Григорьевна отметила, что прежде такого не бывало (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 19об.); за весь день ей только один раз дали понять, что она относится к “низшему рангу”: вечером хозяин распорядился, чтобы она ела вместе с пастухами, а не с ними и гостем (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 21).

Оказываясь в других стойбищах, порой Кузнецова получала радушный прием, как это произошло у чаунского колхозника Гемына. Ее кормили лучшей едой, хозяин выбивал самолично ее одежду, не позволял помогать в домашних делах (АМАЭ 1. Д. 371). Варвару Григорьевну угощали лакомствами. “У Тымненентына я лишь смотрела, как старик с женой кушали этот вид мясной пищи (плод теленка. — Е.Д.), здесь же, вместе с хозяевами, я разделяла трапезу. …Съела голову теленка и несколько других частей, подкладываемых хозяином и хозяйкой”, — писала исследовательница (АМАЭ 1. Д. 371. Л. 2об.). Однако через день или два порции подаваемых блюд становились скуднее — начинались намеки на нежелательность ее присутствия. Кузнецова хорошо понимала такие невербальные послания, о чем свидетельствуют записи в ее дневниках: “Хотя и очень хорошо приняли меня у Гемына, но лишний рот и для них не радость. Угощение сахаром, крепкий чай, варка жирного мяса — все это лишний расход. Да к тому же, кто из кочевников не расчетлив и не экономен?” — писала она во время одного своего гостевого визита (АМАЭ 1. Д. 371. Л. 11).

Метаморфозы статусов в чукотских ярангах на собственном опыте переживали и другие исследователи Чукотки, в частности, участники Северо-Восточной географической экспедиции 1785–1795 гг. Капитан И.И. Биллингс “решился сам с малым числом… команды ехать с чукчами берегом, кругом Ледовитого моря, и описать Шелагский нос. На сей конец уговорил чукотского тоена Имлерата Киренева, чтобы он согласился на своих оленях доставить его в Нижне-Колымский острог” (Сарычев 1952: 188). Он щедро одаривал своего проводника табаком, стеклянными пронизками, железными предметами, наковальней, большим молотом, топорами, ножами, ножницами, зеркалами, иголками, листовой медью, ружьем, порохом, дробью (Там же: 239). Имлерат был, надо полагать, доволен щедростью начальника и оказываемой ему честью. Экспедицию принимали очень хорошо: кормили сытно, обеспечивали теплым кровом, не принуждали к работам. Но когда И.И. Биллингс перешел в другую семью (вместе со своими подарками), Имлерату это не понравилось, а оставшихся в его лагере членов экспедиции он стал воспринимать как обузу (Там же: 251). В результате “прочие спутники” И.И. Биллингса, оставшиеся у прежнего хозяина, “с сего времени много претерпели от чукчей, которые стали обходиться с ними весьма грубо и даже заставляли работать и посылали собирать прутья ивняка для варения пищи, кормили как собак, бросая им куски сырого оленьего мяса” (курсив мой. — Е.Д.) (Там же: 247).

Э. Гидденс подчеркивал, что властные отношения связаны с преследованием людьми своих интересов (Giddens 1993: 118). В большинстве случаев взаимодействий все люди признавали существующее распределение власти. Но порой могли происходить столкновения интересов и даже конфликты, в ходе которых решалось, кто диктует свою волю, а кто подчиняется. Показателен пример общения русского фельдшера Иноземцева с амгуэмскими чукчами во время его гостевания у Тымненентына. Он активно сопротивлялся отводимому ему статусу и частично смог отстоять свои интересы (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 30об.—31). Тымненентын, уставший от русской речи, указал Иноземцеву и Кузнецовой на только что повешенный маленький полог: “Разговаривайте там по-русски до предела”. Фельдшер, проживший несколько месяцев с чаунскими оленеводами, хорошо знал чукотский язык и обычаи. Он сказал Кузнецовой, что не полезет в маленький полог и не перестанет разговаривать по-русски (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 32). И действительно, они вошли в большой полог со всеми, где подавали еду. Как обычно, принесли два подноса: на одном “мелко размельченная вутьталь (блюдо из листьев щавеля. — Е.Д.) с мороженой мелко разбитой печенкой; на втором — рубленое мороженое мясо с летней кровью и на другом конце кэмэны — кэмэйырын (курсив мой. — Е.Д.)” (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 32об.). Но, «попробовав кэмэйырын, Иноземцев не стал кушать и присоединился к хозяевам и гостям, кушающим вытталь. “Ешь с ними”, — со злым лицом сказала Этыкутгеут. “Буду еще кушать с вами”, — продолжая есть, заявил Иноземцев. Гости молчали, также и Тымненентын, при этих репликах (курсив мой. — Е.Д.)» (АМАЭ 1. Д. 367. Л. 33). Можно видеть, что в ходе данной коммуникации хозяин и хозяйка пытались повлиять на действия (в т. ч. связанные с пищей) гостя, т. е. властвовать над ним, но это у них не получилось. Э. Гидденс определял власть как способность индивида обеспечить достижение своих целей, когда их реализация зависит от “агентности” (agency) других акторов (Giddens 1993: 117–118). Следуя данной логике, можно заключить, что Иноземцев сам реализовывал власть, т. к. добивался желаемого вопреки противодействию хозяев.

Столкновение интересов происходило и в кругу самих амгуэмцев: отдельные члены семьи могли попытаться оказать сопротивление существующему порядку. Например, человек мог съесть больше, чем хозяин или хозяйка считали допустимым. Последние в таком случае делали замечание. Тымненентын ругал Омрувакатгавыт, употреблявшую пищу в одиночестве. “Если ты одна будешь кушать, не считай больше себя принадлежащей к нашему дому. Я найду девушку-работницу другую, по-настоящему работящую, а не такую бездельницу как ты”, — грозился старик (АМАЭ 1. Д. 365. Л. 71–71об.). Кузнецова заметила, что “мелкие кражи съестных припасов среди кочевников — обычное дело” (АМАЭ 1. Д. 378. Л. 11). Действительно, предписания не употреблять ту или иную пищу могли обходиться поеданием ее тайком. Омрувакатгавыт имела возможность взять лишний кусок в процессе готовки (см.: АМАЭ 1. Д. 376. Л. 2, 13). Ятгыргин воровал пищу с нарт с припасами или находящуюся уже в самой яранге (АМАЭ 1. Д. 376. Л. 5; Д. 377. Л. 2). Данное поведение иногда позволяло ребятам заполучить желаемое (дополнительную порцию), а иногда приводило не только к выговорам, но и к порке (АМАЭ 1. Д. 376. Л. 5; Д. 377. Л. 9об.).

Следует отметить, что порой молодым ребятам и девушкам удавалось отстоять свои интересы путем правильного подбора слов и действий. Однажды мальчик-пастух зашел в ярангу к Чейвуне — старшей жене Тымнелькота, прежде чем идти домой. Он поделился с хозяйкой новостями из стада. Чейвуна же спросила его, заходил ли он уже к себе домой?

— Да, — сказал пастух.

— Что сказала Кыйтпынэут (бабушка пастуха, с которой он жил. — Е.Д.)? — спросила Чейвуна.

— Пойди к Чейвуне и расскажи все, что ты знаешь, — ответил мальчишка.

Ответ, польстивший самолюбию хозяйки, понравился ей, и она предложила подростку растения с нерпичьим жиром и вареное оленье мясо. Чэйнэв поел и ушел домой (АМАЭ 1. Д. 398. Л. 5–5об.).

Столкновение интересов могло происходить между жителями различных яранг стойбища. Например, иногда возникали вопросы, связанные с распределением ресурсов. Однажды в стойбище Тымненентына произошло недопонимание между двумя ярангами в ходе раздела загрызенных волками оленей из общего стада. Тымненентын был недоволен тем, что три туши отнесли в ярангу Тымнелькоту, а ему отдали одну тушу и какие-то части оленя. Старик высказал свое возмущение старшей жене Тымнелькота. Вопрос был улажен возвращением части мяса яранге главы стойбища (АМАЭ 1. Д. 345. Л. 4). Тымненентын в этой ситуации смог повлиять, вопервых, на распределение пищевых ресурсов в стойбище, а вовторых, на действия жителей соседней яранги, значит, проявить власть над ними.

* * *

Рассмотрение взаимосвязей между питанием людей и властными отношениями показало, что социальная иерархия в чукотских семейно-родственных коллективах коррелировала с различными моделями потребления. Люди разного статуса питались по-разному, при этом их статус определялся конкретной ситуацией. Динамика социальных позиций очень рельефно отражалась именно в культуре питания. Кузнецова ухватила и отразила на страницах своих дневников это свойство еды — быть чутким “барометром” властных отношений у оленных чукчей.

Данную особенность роли пищи использовал в свое время В.Г. Андронов, занимавшийся раскулачиванием оленеводов Чукотки, в т. ч. амгуэмцев, в 1940– 1950-е годы. После объявления об аресте и конфискации оленей, в целях “развенчания власти кулака”, оперуполномоченный приказывал накормить его той едой, которую обычно употребляли “батраки”, а последние, в свою очередь, получали блюда, обычно подносимые хозяину стада (Андронов 2008: 114).

Человек, осуществлявший распределение продуктов питания, занимал ключевую позицию в организации социальных, в т. ч. иерархических, отношений в коллективе. Он обладал властью не только делить пищу между людьми, но и дозировать целый спектр ощущений и эмоций, сопутствующих ее принятию, таких как сытость, голод, радость, огорчение4. Влияя на пищевые практики людей, он также обладал властью “озвучивать” социальные позиции людей в коллективе. Однако роль дистрибьютера, как и власть, не была привязана к субъекту: в одной и той же семье ее могли выполнять разные люди в зависимости от ситуации. В этом смысле следует говорить о пластичности властных отношений у амгуэмских оленеводов: каждый человек принимаемыми решениями и совершаемыми действиями мог в большей или меньшей степени влиять на свой властный ресурс и статус в коллективе.

Источники и материалы

- АМАЭ 1 — Архив Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Ф. К1. Оп. 2. Д. 334–408. Кузнецова В.Г. Материалы из поездки к чукчам. 1948– 1951 гг.

- АМАЭ 2 — Архив Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Ф. К1. Оп. 7. Д. 6. Л. Личное дело В.Г. Кузнецовой. 1944–1956 гг.

- Врангель 1948 — Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф.П. Врангеля. М.: Изд-во Главсевморпути, 1948.

- ПМА 2018 — Полевые материалы автора. Экспедиция в Чукотский автономный округ (г. Анадырь, пгт Эгвекинот и с. Амгуэма), январь—февраль 2018 г.

- Сарычев Г.А. Путешествие по Северовосточной части Сибири, Ледовитому океану и Восточному океану. М.: Гос. изд-во географической литературы, 1952.

References

- 1. Afanasieva, G.I., and Yu.B. Simchenko. 1993. Traditsionnaia pishcha beregovykh i olennykh chukchei [Traditional Food of Coastal and Reindeer Chukchi]. Sibirskii etnograficheskii sbornik — 6. Kniga 1. Narody Sibiri XXIV: 56–100.

- 2. Andronov, B.M. 2008. Kollektivizatsiia po-chukotski. 1951–1952 gody [Collectivisation on Chukotka: 1951–1952]. In Tropoiu Bogoraza: Nauchnye i literaturnye materialy [The Path of Bogoras: Scientific and Literary Materials], edited by L.S. Bogoslovskaia, V.S. Krivoshchekov, and I.I. Krupnik, 102–126. Moscow: Institut naslediia Geos.

- 3. Bogoraz, V.G. 1991. Material’naia kul’tura chukchei [Chukchi’s Material Culture]. Moscow: Vostochnaia literatura.

- 4. Bourdieu, P. 2001. Prakticheskii smysl [Practical Sense]. St. Petersburg: Aleteiia.

- 5. Bourdieu, P. 2005. Sotsial’noe prostranstvo i simvolicheskaia vlast’ [Sociological Space and Symbolic Power]. In Sotsiologiia sotsial’nogo prostranstva [Sociology of Social Space], edited by N.A. Shmatko, 64–86. Moscow: Institut eksperimental’noi sotsiologii; St. Petersburg: Aleteiia.

- 6. Codere, H. 1957. Kwakiutl Society: Rank and Class. American Anthropology 59 (3): 473–486.

- 7. Davydova, E.A. 2015. Vlastnye otnosheniia v semeino-rodstvennykh kollektivakh olennykh chukchei (po materialam XIX — pervoi poloviny XX veka) [Power Relations in Family Groups of Reindeer Chukchi: On the Materials of 19th — the First Half of 20th Century]. PhD diss. Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (The Kunstkamera).

- 8. Davydova, E.A. 2015. Deistviia, chuvstva, vospriiatie: analiz polevoi raboty V.G. Kuznetsovoi [Actions, Feelings, Perception: The Analysis of the Field Work of V.G. Kuznetsova]. In Teoriia i praktika issledovaniia etnokul’turnykh kompleksov: posviashchaetsia 65-letiiu so dnia rozhdeniia V.A. Kozmina [Theory and Practice of Research of Ethno-Cultural Complexes: Dedicated to the 65th Anniversary of the Birth of V.A. Kozmin], edited by I.I. Verniaev, S.B. Egorov, A.G. Novozhilov, and N.A. Popov, 12–14. St. Petersburg: Institut istorii Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta.

- 9. Davydova, E.A. 2015. Polevye dnevniki V.G. Kuznetsovoi kak etnograficheskii istochnik [The Field Diaries of V.G. Kuznetsova as an Ethnographic Source]. Universitetskii nauchnyi zhurnal 15: 160–167.

- 10. Dietz, T., and T.R. Burns. 1992. Human Agency and the Evolutionary Dynamics of Culture. Acta Sociologica 35 (3): 187–200.

- 11. Foucault, M. 1986. Disciplinary Power and Subjection. In Power, edited by S. Lukes, 229–242. Oxford: Blackwell.

- 12. Foucault, M. 1999. Nadzirat’ i nakazyvat’: rozhdenie tiur’my [Discipline and Punish: The Birth of the Prison]. Moscow: Ad Marginem.

- 13. Galkin, N.A. 1929. V zemle polunochnogo solntsa: Chukotskii poluostrov. Dnevnik nabliudenii i vpechatlenii [In the Land of the Midnight Sun: The Chukchi Peninsula: The Diary of Observations and Impressions]. Moscow; Leningrad: Molodaia gvardiia.

- 14. Giddens, E. 1993. New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies. Cambridge: Polity Press.

- 15. Golovnev, A.V. 2009. Antropologiia dvizheniia: drevnosti Severnoi Evrazii [Anthropology of Mobility: The Antiquities of Northern Eurasia]. Ekaterinburg: Ural’skoe otdelenie RAN; Volot.

- 16. Goody, J. 1982. Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

- 17. Habeck, O. 2005. What it Means to Be a Herdsman: The Practice and Image of Reindeer Husbandry among the Komi of Northern Russia. Munster: Lit-Verlag.

- 18. Kallinikov, N.F. 1912. Nash krainii Severo-Vostok [Our Far North-East]. St. Petersburg: Tipografiia Morskogo ministerstva.

- 19. Khakhovskaia, L.N. 2016. Polevye issledovaniia V.G. Kuznetsovoi v Amguemskoi tundre [The Field Research of V.G. Kuznetsova in the Amguem Tundra]. Etnographicheskoe obozrenie 3: 83–95.

- 20. Kozmin, V.A. 1993. Etnograficheskii istochnik i polevaia etnografiia [Ethnographic Source and Field Ethnography]. Istoricheskaia etnografiia 3: 152–159.

- 21. Kradin, N.N. 2004. Politicheskaia antropologiia [Political Anthropology]. Moscow: Logos.

- 22. Lederman, R. 1990. Pretexts for Ethnography: On Reading Fieldnotes. In Fieldnotes: The Making of Anthropology, edited by R. Sanjek, 71–91. New York: Cornell University Press.

- 23. Merk, K. 1978. Opisanie obychaev i obraza zhizni chukchei [The Description of Customs and Lifestyle of Chukchi]. In Etnograficheskie materialy severo-vostochnoi geograficheskoi ekspeditsii: 1785–1795 gg. [Ethnographical Materials of Northeastern Geographical Expedition: 1785– 1795], edited by I.S. Vdovin, 98–151. Magadan: Magadanskoe knizhnoe izdatel’stvo.

- 24. Mikhailova, E.A. 2014. Fotografii iz ekspeditsii Varvary Grigor’evny Kuznetsovoi (1948–1951 gody) [The Photographs from the Expedition of Varvara Grigor’evna Kuznetsova (1948–1951)]. In Sbornik Museia Antropologii i etnographii. Vol. LIX. Illiustrativnye kollektsii Kunstkamery [The Collection of Museum of Anthropology and Ethnography. Vol. LIX. Illustrative Collections of Kunstkamera], edited by V.A. Prishchepova, 112–133. St. Petersburg: Muzei antropologii i etnografii RAN.

- 25. Mikhailova, E.A. 2015. Skitaniia Varvary Kuznetsovoi: Chukotskaia ekspeditsiia Varvary Grigor’evny Kuznetsovoi. 1948–1951 gody [The Wandering of Varvara Kuznetsova: The Cuckchi Expedition of V.G. Kuznetsova]. St. Petersburg: Muzei antropologii i etnografii RAN.

- 26. Mintz, S. 1985. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin.

- 27. Mintz, S., and C. Du Bois. 2002. The Anthropology of Food and Eating. Annual Review of Anthropology 31: 99–119.

- 28. Sanjek, R. 1990. A Vocabulary for Fieldnotes. In Fieldnotes: The Making of Anthropology, edited by R. Sanjek, 92–138. New York: Cornell University Press.

- 29. Vdovin, I.S., and E.P. Batianova. 2010. Khoziaistvo i material’naia kul’tura [Economy and Material Culture]. In Narody Severo-Vostoka Sibiri [Peoples of Northeastern Siberia], edited by E.P. Batianova and V.A. Turaev, 517–543. Moscow: Nauka.

- 30. Volkov, V.V., and O.V. Kharkhordin. 2008. Teoriia praktik [Theory of Practice]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo Universiteta v St. Petersburge.

- 31. Yamin-Pasternak, S. 2008. From Disgust to Desire: Changing Attitudes toward Beringian Mushrooms. Economic Botany 62 (3): 214–222.

- 32. Yamin-Pasternak, S. 2009. The Day that Feeds a Year: Ethnography of Mushrooming in the Russian Arctic. Fungi 2 (2): 49–56.

- 33. Yamin-Pasternak, S., A. Kliskey, L. Alessa, I. Pasternak, and P. Schweitzer. 2014. The Rotten Renaissance in the Bering Strait: Loving, Loathing, and Washing the Smell of Foods with a (Re) Acquired Taste. Current Anthropology 55 (5): 619–646.

- 34. Yamin-Pasternak, S., P. Schweitzer, I. Pasternak, A. Kliskey, and L. Alessa. 2017. A Cup of Tundra: Ethnography of Thirst and Water in the Bering Strait. In Meanings and Values of Water in Russian Culture, edited by J. Costlow and A. Rosenholm, 117–136. London: Routledge.