- Код статьи

- S086960630007212-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007212-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 27-42

- Аннотация

Статья посвящена анализу конструктивных особенностей регулярных скоплений костей мамонта и других животных в составе комплекса археологических объектов аносовско-мезинского типа. Рассматривается проблема их интерпретации в качестве остатков жилищ. По мнению авторов, тафономические характеристики костно-земляных конструкций позволяют считать, что они были вскрыты в состоянии, близком к in situ, и вряд ли являются результатом развала кровли и стен. Опираясь на результаты новейших раскопок, проводившихся на стоянке Юдиново 1, сделан вывод о вероятной разновременности отдельных секций костного скопления “жилища” № 5, а также о том, что костные скопления возникали на заключительных этапах формирования комплекса аносовско-мезинского типа. Традиционная интерпретация ряда костных скоплений в качестве остатков жилищных конструкций, таким образом, ставится под сомнение.

- Ключевые слова

- верхний палеолит, Русская равнина, костно-земляные конструкции, жилища аносовско-мезинского типа, сравнительный анализ

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 988

Открытие палеолитических жилищ на территории центра Русской равнины по праву считается одним из значимых достижений отечественной археологии. Необходимо подчеркнуть, что постановка вопроса о выделении и изучении жилищ стала результатом процесса внутреннего развития археологической науки, прежде всего ответом на необходимость интерпретировать закрытые комплексы, существование которых было очевидным уже к концу 1920-х годов (Замятнин, 1929, 1935; Ефименко, 1931). Однако в дальнейшем интерпретация археологических комплексов с четко очерченными границами в качестве остатков исключительно жилищ становится чем-то самоочевидным, не требующим проведения специального источниковедческого анализа. В данной работе не стоит задача всеобъемлющего обзора проблематики, связанной с изучением палеолитических жилищ, внимание акцентировано на вопросах изучения конструктивных особенностей и интерпретации одного, наиболее специфического типа, а именно аносовско-мезинского.

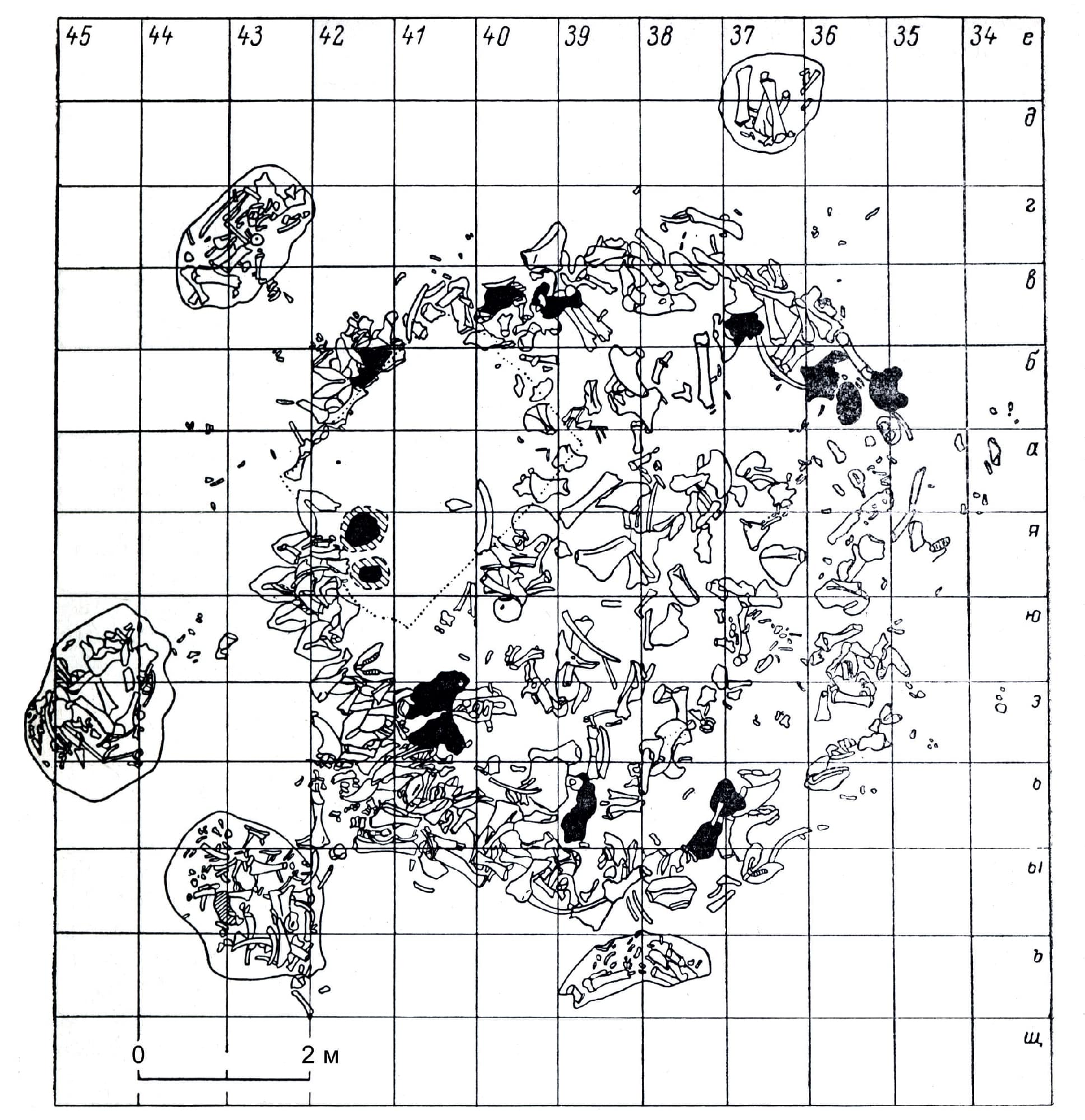

Рис. 1. План остатков жилища аносовско-мезинского типа на стоянке Костенки 11 (слой Iа). Раскопки А.Н. Рогачева 1962 г. (по: Палеолит..., 1982). Обозначение: черная заливка – черепа мамонтов. Fig. 1. A plan view of the remains of Anosovka-Mezin type dwellings on the station of Kostenki 11 (layer Ia). Excavations by A.N. Rogachev in 1962 (after Paleolithic..., 1982)

Современное содержание понятия “жилище аносовско-мезинского типа”. В настоящее время в палеолите Восточной Европы выделено несколько типов жилищ. Особое место среди них занимают конструкции округлой в плане формы из костей мамонта, за которыми закрепился термин “жилища аносовско-мезинского типа”. Термин был предложен А.Н. Рогачевым (1962) для обозначения исследованных им на стоянке Костенки 11 (Аносовка 2), слой Iа, остатков крупной конструкции (рис. 1) в виде круговой выкладки из костей мамонта, окруженной ямами, заполненными костями этого животного (Палеолит.., 1982. С. 120–125). По мнению А.Н. Рогачева, подобные выкладки были результатом разрушения жилых конструкций, которые имели “…величайшую историко-культурную ценность, поскольку этого типа памятники сохраняют не только план жилищ и поселений, но и другие существенные детали, раскрывающие конструкцию стен и кровли жилища” (Рогачев, 1962. С. 17). Такое объяснение во многом стало результатом сложившейся в то время традиции реконструировать крупные археологические объекты с четко прослеженными границами как остатки жилищ. Свою роль здесь сыграли и устойчивые представления о существовании “больших жилищ” на стоянках Костенки 1 (верхний слой) и Авдеево. Именно так на этих поселениях в 1950–1960-е годы интерпретировали остатки крупных жилых площадок овальной формы с многочисленными ямами-землянками по краям (Ефименко, 1958. С. 207). Крупные размеры обнаруженного на стоянке Аносовка 2 объекта, наличие вокруг него больших ям стали весомыми аргументами для отнесения его к разряду остатков жилого сооружения. Вместе с тем круговой характер нагромождения из намеренно уложенных костей мамонта рассматривался А.Н. Рогачевым в качестве главного признака изученного им объекта, резко выделявшего его на фоне классических костенковских площадок. Исследователь помещал аносовскую конструкцию в один ряд с округлыми конструкциями из костей мамонта, открытыми в большом количестве на территории Поднепровья на верхнепалеолитических стоянках Гонцы, Супонево, Юдиново, Мезин, Добраничевка, Межиричи и др. (Щербакiвський, 1919; Городцов, 1926; Шовкопляс, 1955, 1965, 1972; Рогачев, 1962; Поликарпович, 1968; Пидопличко, 1969, 1976). В настоящее время площадки костенковско-авдеевского типа уже не интерпретируются как собственно жилища. Для их обозначения используют более обтекаемые термины – “жилой комплекс” или “жилой объект”. Что касается округлых выкладок из костей мамонта, то за ними прочно закрепился термин “жилище аносовско-мезинского типа” и сформировалась установка на их изучение как остатков долговременных жилых сооружений.

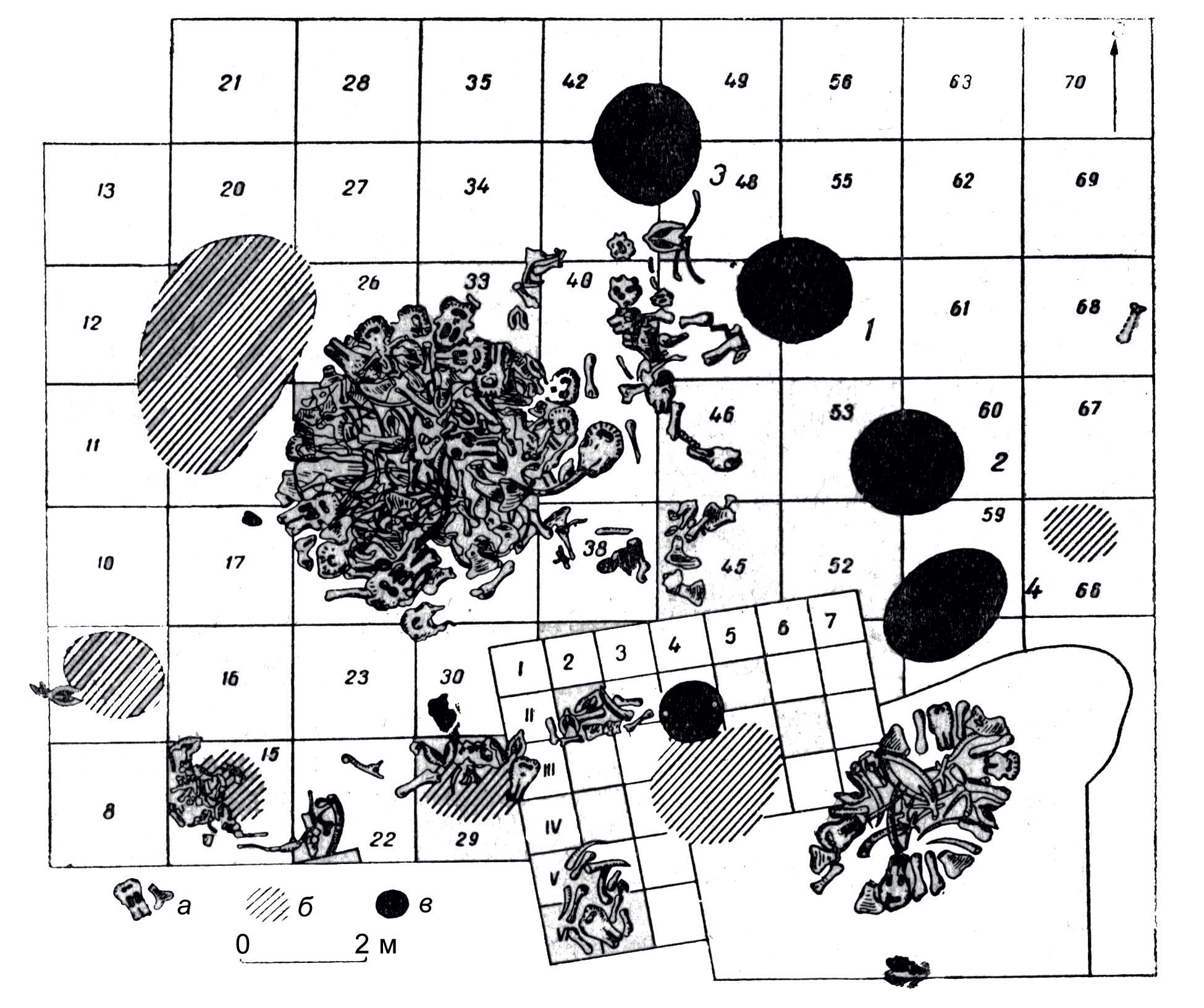

Рис. 2. План остатков жилища аносовско-мезинского типа с расположенным рядом “заслоном” из костей мамонта (по: Шовкопляс, 1965). Условные обозначения: а – кости животных; б – скопление мелких предметов; в – остатки очагов. Fig. 2. A plan view of the remains of an Anosovka-Mezin type dwelling with the nearby “barrier” made of mammoth bones (after Shovkoplyas, 1965)

В этом плане показателен детальный сравнительный анализ аносовско-мезинских конструкций, проведенный З.А. Абрамовой. Их оценка проведена по признакам, характеризующим именно жилища, – размер, количество использованного при строительстве материала (костей), характер и форма жилой конструкции, особые конструктивные детали, наличие и расположение входа, наличие очага (Абрамова и др., 1997. С. 56–62). Исследование показало, что для жилищ аносовско-мезинского типа характерна большая вариативность. Углубленные жилища отличаются, например, размерами. Корреляция в данном случае прослежена лишь между юдиновским жилищем № 1 и аносовским жилищем № 1, однако эти же самые жилища отличаются друг от друга рядом специфических конструктивных деталей. Жилища аносовско-мезинского типа, представленные на одном поселении, демонстрируют больше сходства между собой, нежели подобные объекты с разных стоянок. При этом даже в пределах одного поселения каждое из них имеет свойственные только ему конструктивные особенности (Абрамова и др., 1997. С. 26–55).

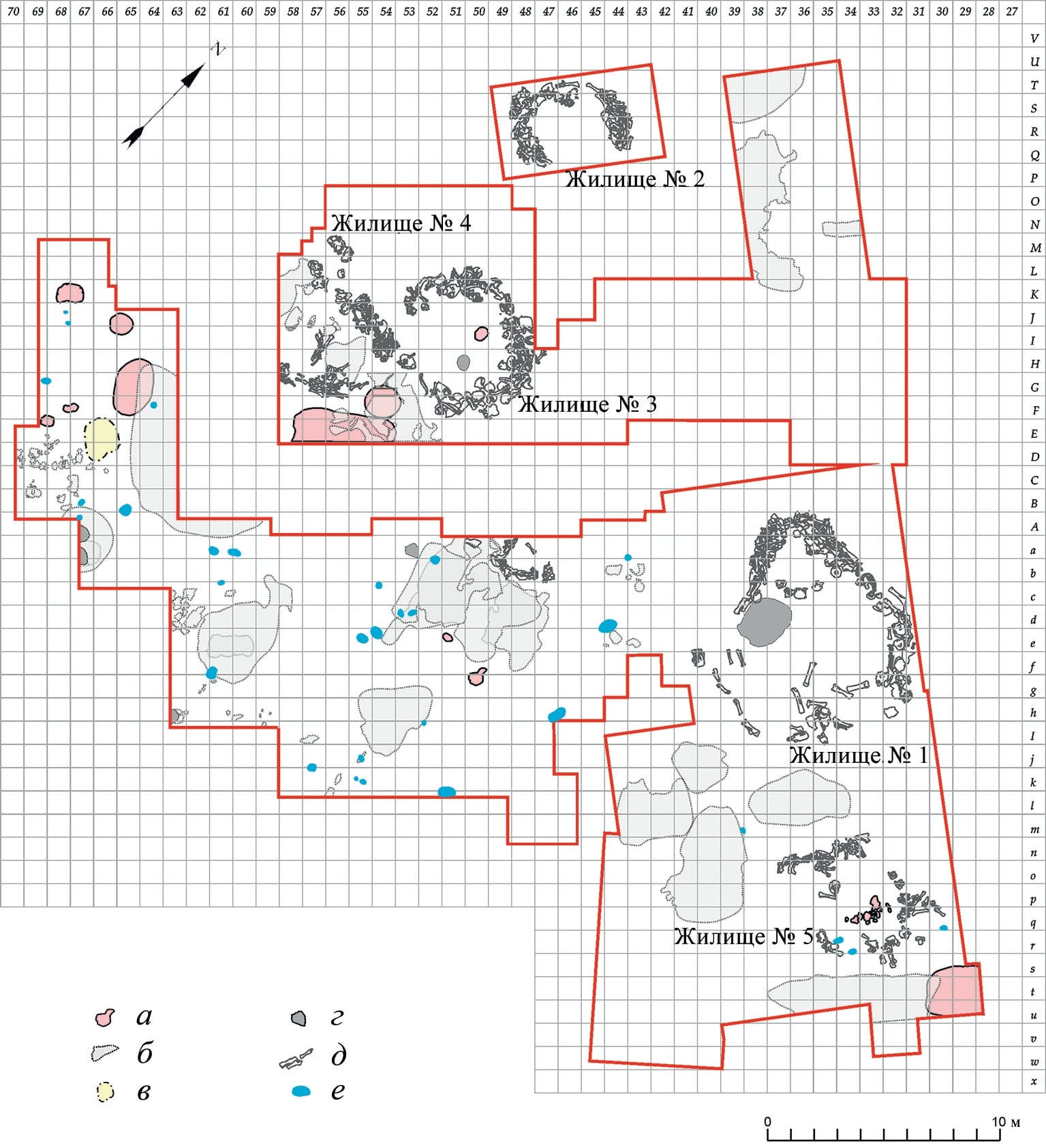

Рис. 3. План-схема расположения основных объектов нижнего культурного слоя Юдиновской стоянки (сост. Г.А. Хлопачевым). Условные обозначения: а – яма; б – скопление зольной массы и костного угля; в – “брекчия” из костей; г – очаг и очажная ямка; д – конструкция из костей мамонта; е – скопление кремня. Fig. 3. The layout of the main objects of the lower cultural layer on the Yudinovo site (compiled by G.A. Khlopachev)

Очевидно, что в данном случае речь идет в первую очередь о вероятных, реконструируемых исследователем конструктивных особенностях, а не об отличительных признаках самих выкладок из костей мамонта как структурного элемента археологического объекта. С нашей точки зрения, для корректного сравнения подобных объектов требуется классифицировать именно сами выкладки.

Разновидности и конструктивные особенности выкладок. На стоянках центра Русской равнины принято выделять три вида костно-земляных конструкций: “упорядоченно сгруппированные кости”, “заслоны” и “жилища аносовско-мезинского типа”. Все перечисленные разновидности объектов объединяет упорядоченность в укладке костей мамонта.

Объекты в виде упорядоченно сгруппированных костей в том или ином виде были зафиксированы на поселениях первой половины поздневалдайского времени (Хотылево 2, Авдеево, Пушкари 1). “Заслоны” и конструкции аносовско-мезинского типа, напротив, составляют одну из самых характерных особенностей верхнепалеолитических памятников поздней поры верхнего палеолита. Они представлены главным образом на территории Верхнего и Среднего Поднепровья. Однако несколько подобных объектов раскопаны и на памятниках более раннего времени в Костенковско-Борщевском районе – на стоянках Костенки 11 (слой Iа) и Костенки 2.

“Заслоны” представляют собой крупные скопления костей мамонта вытянутой формы. Они были зафиксированы и как отдельные объекты, и в планиграфической связи с жилищами аносовско-мезинского типа, и даже как один из конструктивных сегментов последних. “Заслоны” в качестве самостоятельных объектов обнаружены при раскопках стоянки Тимоновка 2 (Величко и др., 1977. С. 89, 90). В планиграфической связи с конструкциями аносовско-мезинского типа “заслоны” существовали на стоянке Юдиново рядом с жилищами № 1 и 4 (Сергин, 1974; Абрамова, 1995. С. 83–85), а также на Мезинской стоянке рядом с жилищем № 1 (Шовкопляс, 1965. С. 54–57) (рис. 2). Восточная часть выкладки жилища № 2 на Юдиновской стоянке с конструктивной точки зрения представляла собой классический “заслон” (Хлопачев, Саблин, 2014. С. 198–200).

Конструктивной основой “заслонов” служили вкопанные или определенным образом уложенные черепа мамонтов, рядом с которыми или на которые укладывались остальные их кости. В группировке крупных костей в ряде случаев прослеживается определенная ритмика. На стоянке Юдиново в жилищах № 1, 2, 4 трубчатые кости, образующие заслоны, были уложены в виде “поленниц” (Поликарпович, 1968. С. 152–154; Абрамова, 1995. С. 90–93). Такие “поленницы” примыкали к расположенным по дуге черепам, плоским и трубчатым костям мамонта. Сама традиция укладки трубчатых костей в виде “поленниц” впервые фиксируется на памятниках средней поры верхнего палеолита. Существование выкладок в форме “поленниц” установлено в ходе раскопок стоянки Авдеево (новый объект). Они, как и бивни, уложенные “костром”, были привязаны к верхней части заполнения землянок (Булочникова, 1998). На Мезинской стоянке ритмичность в выкладке костей “заслона”, находящегося рядом с жилищем № 1, выражена слабее: по сторонам от одного из черепов мамонта располагались в вертикальном положении крупные тазовые кости (Шовкопляс, 1965. С. 54, 55. Рис. 54).

До настоящего времени основным критерием, часто единственным, дающим возможность отличить жилище аносовско-мезинского типа от “заслона”, служила их округлая форма. Представляется, что данный критерий не единственный и не самый главный. А.Н. Рогачев считал черепа мамонтов в аносовском жилище важнейшим элементом конструкции, о чем свидетельствовало, по его мнению, “само их расположение парами на равном расстоянии друг от друга по всему периметру жилища” (Рогачев, 1962. С. 16). Наш опыт исследования жилищ аносовско-мезинского типа на Юдиновской верхнепалеолитической стоянке показал, что черепа мамонтов имеют исключительно большое значение для типологической классификации подобных конструкций. Чрезвычайно важна оценка их положения относительно центра выкладки, ориентации в культурном слое относительно древней дневной поверхности поселения и особенностей их взаиморасположения.

Результаты раскопок жилища № 5 на Юдиновской стоянке, полученные в ходе работ Деснинской палеолитической экспедицией МАЭ РАН в 2015–2018 гг., позволили предложить дополнительные критерии для классификации последних.

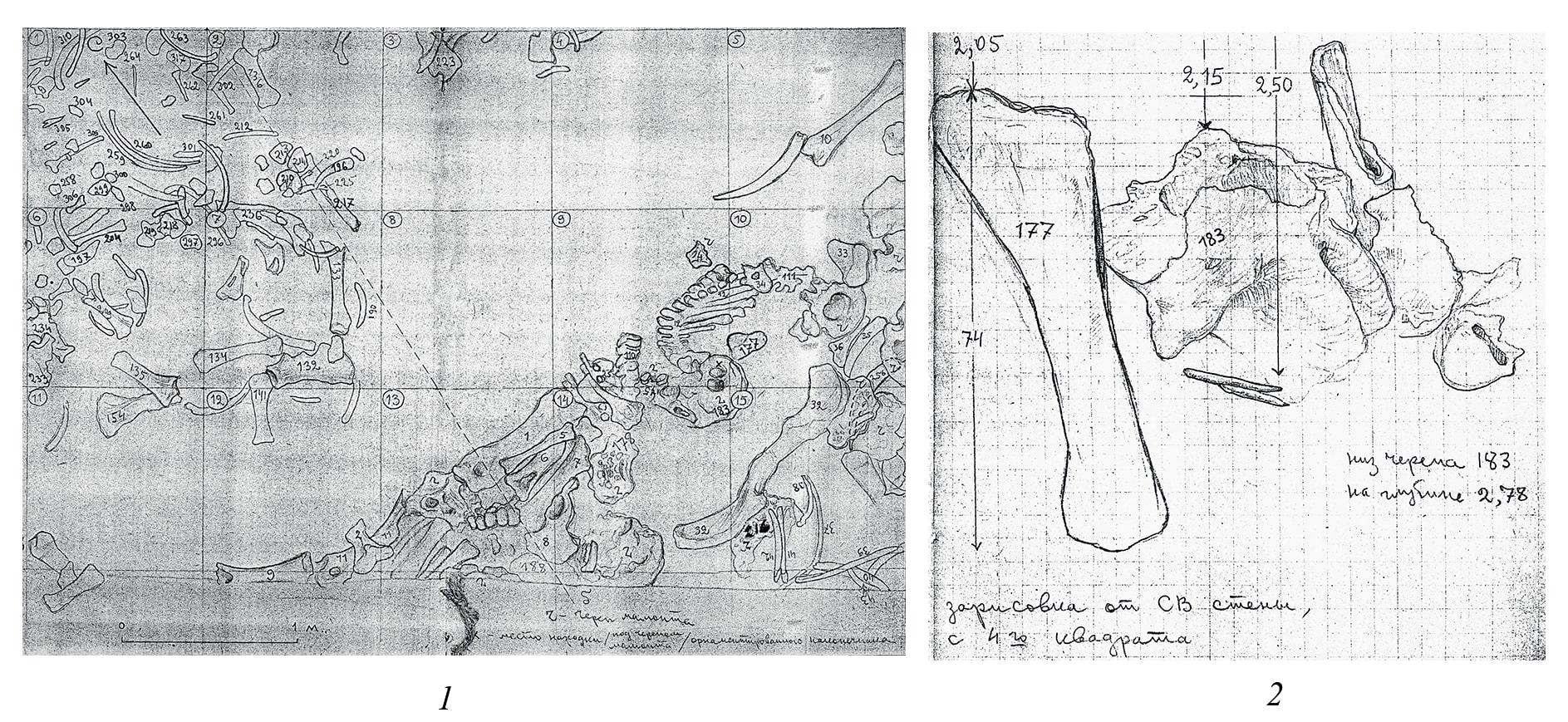

Юдиновская стоянка – это типичное поселение поздней поры верхнего палеолита на территории Верхнего Поднепровья, где открыты пять жилищ аносовско-мезинского типа (рис. 3). Жилище из костей мамонта, которое вошло в историю изучения Юдиновской стоянки под № 5, обнаружено В.Д. Будько в 1964 г. и раскапывалось им в 1966 и 1967 гг. (Будько, 1966). Результаты этих исследований не публиковались. В начале 2000-х годов В.Я. Сергин на основе отдельных архивных документов реконструировал план жилища № 5 и представил самое общее его описание (Сергин, 2008. С. 193–198).

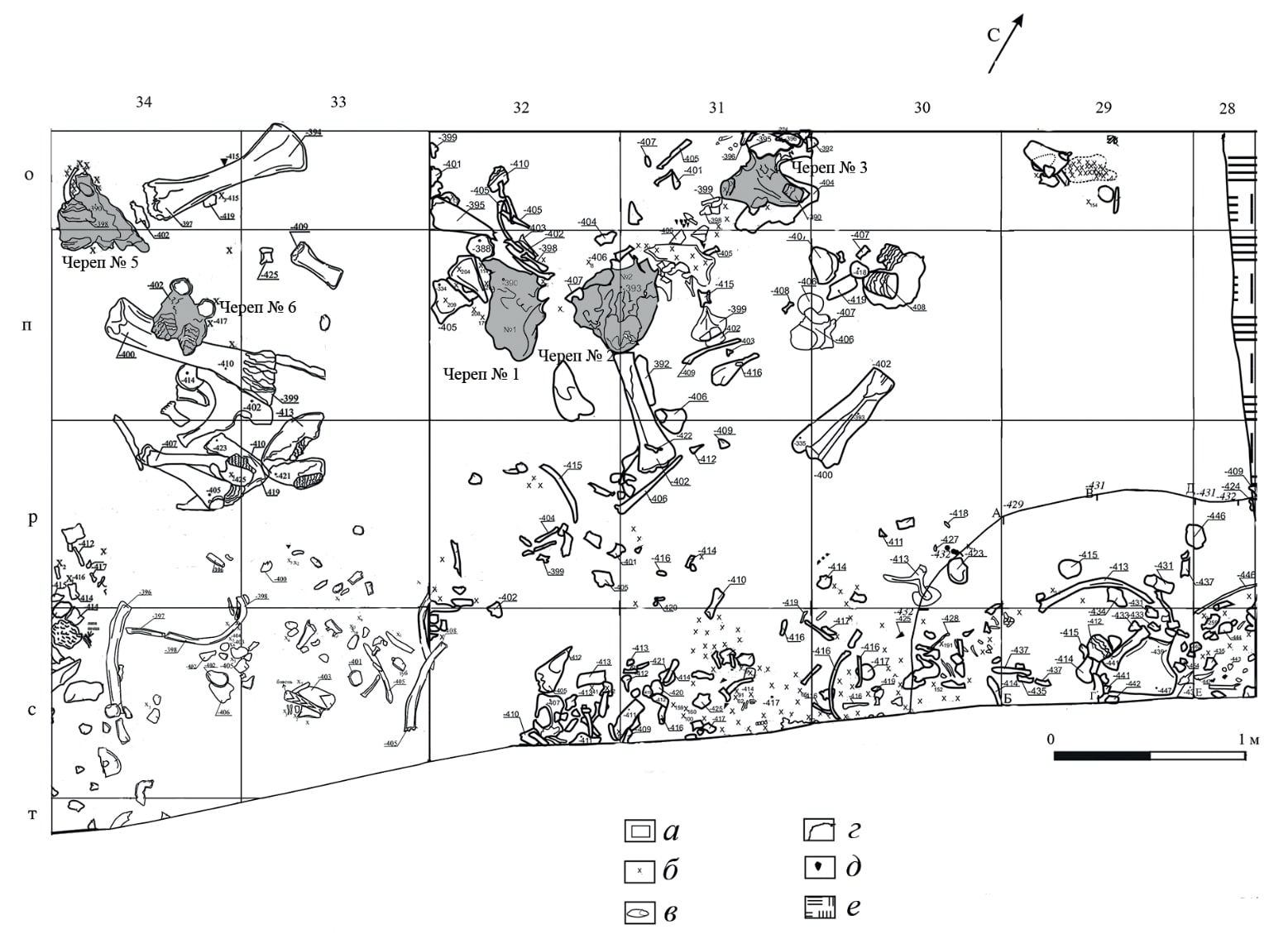

Рис. 4. План участка раскопа 2015–2018 гг. на Юдиновской стоянке с частично вскрытыми жилищем № 5, “зольником” и крупной ямой-западиной с костями мамонта. Условные обозначения: а – граница раскопа; б – кремень; в – кость; г – граница ямы-западины; д – ракушка; е – ступень по восточной границе раскопа В.Д. Будько. Fig. 4. A plan of a section of 2015–2018 excavation site on the Yudinovo site with partly uncovered dwelling 5, a “cinder heap” and a large pit-trap with mammoth bones

Жилище находилось на расстоянии 5 м к югу от жилища № 1. Оно имело подокруглую в плане форму и размеры 5 × 6 м. На участке между жилищами № 1 и 5 находился обширный, размерами 2.5 × 4 м, “зольник”. Черепа мамонтов были использованы при создании восточной стороны ограждения жилища. Всего их было девять. Предполагаемая западная сторона жилища представляла собой выкладку из костей мамонта. Она имела длину около 4 м, ширину от 0.5 до 1 м и первоначально определялась как “ветровой заслон”. Для его сооружения было использовано большое количество лопаток и тазовых костей мамонта, некоторые из них имели пробитые отверстия.

Предпринятое нами в 2015 г. вскрытие раскопов 1966 и 1967 гг. (рис. 4) показало, что значительная часть выкладки, сложенной из черепов мамонтов, не была полностью раскопана. Крупные кости и черепа мамонтов, входящие в данную конструкцию, были оставлены на широких останцах, а культурный слой с внешней стороны жилища изучался лишь частично.

В процессе раскопок недоисследованной части конструкции получен ряд новых данных об особенностях установки черепов мамонтов, выявлены неописанные ранее конструктивные элементы и приемы сооружения круговой выкладки, а также сведения об относительной хронологии жилища, находящихся рядом с ним ям с костями мамонта, обширного мощного “зольника”.

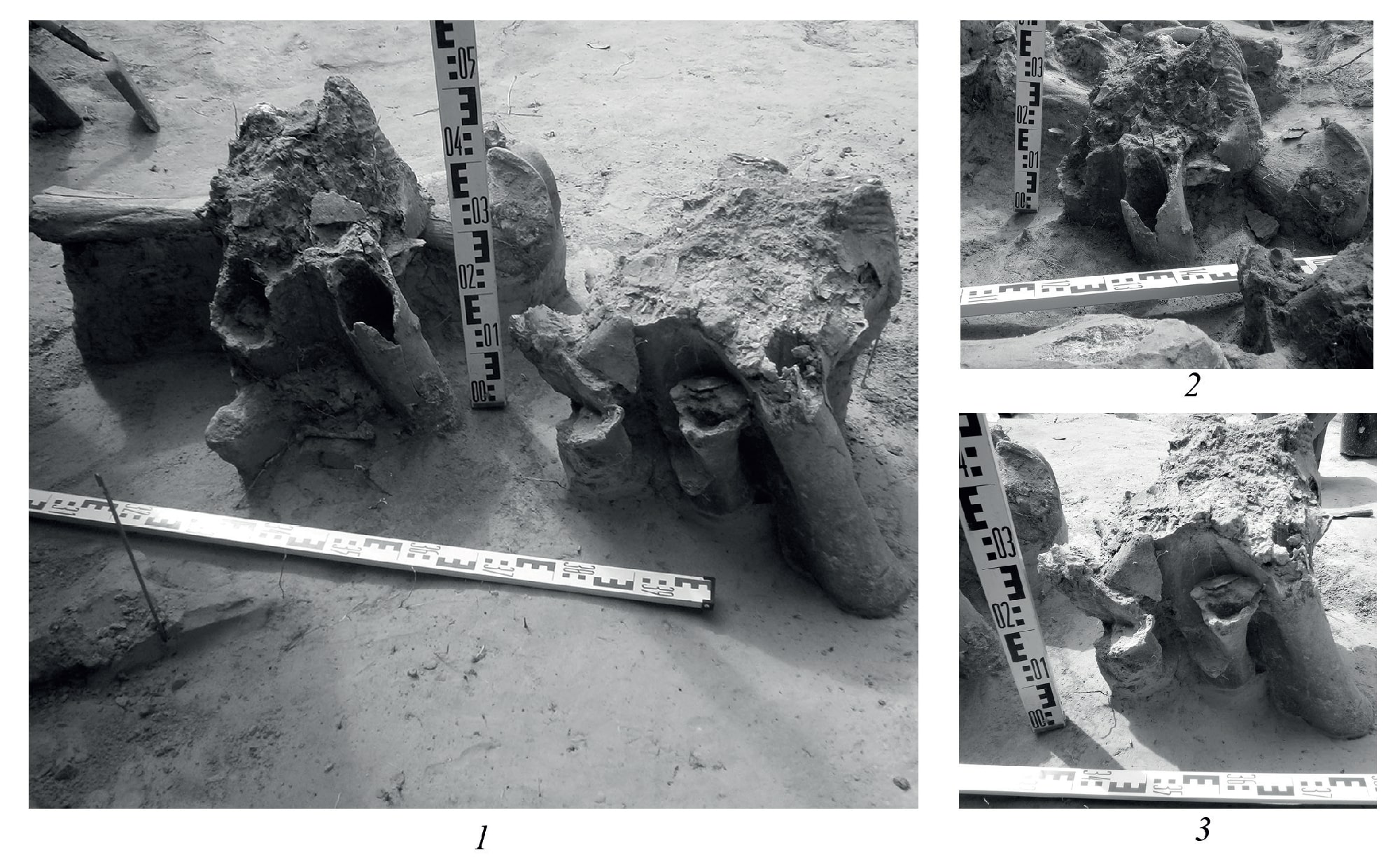

Рис. 5. Сегмент конструкции жилища № 5 с черепами мамонта № 5 и 6 на Юдиновской стоянке. 1 – вид с севера на черепа № 5 (справа) и 6 (слева); 2 – бедренная кость мамонта, подложенная под основание черепа № 6; 3 – большая берцовая кость детеныша мамонта, вертикально вкопанная рядом с левой альвеолой черепа № 5. Fig. 5. A segment of the structure of dwelling 5 with mammoth skulls number 5 and 6 on the Yudinovo site

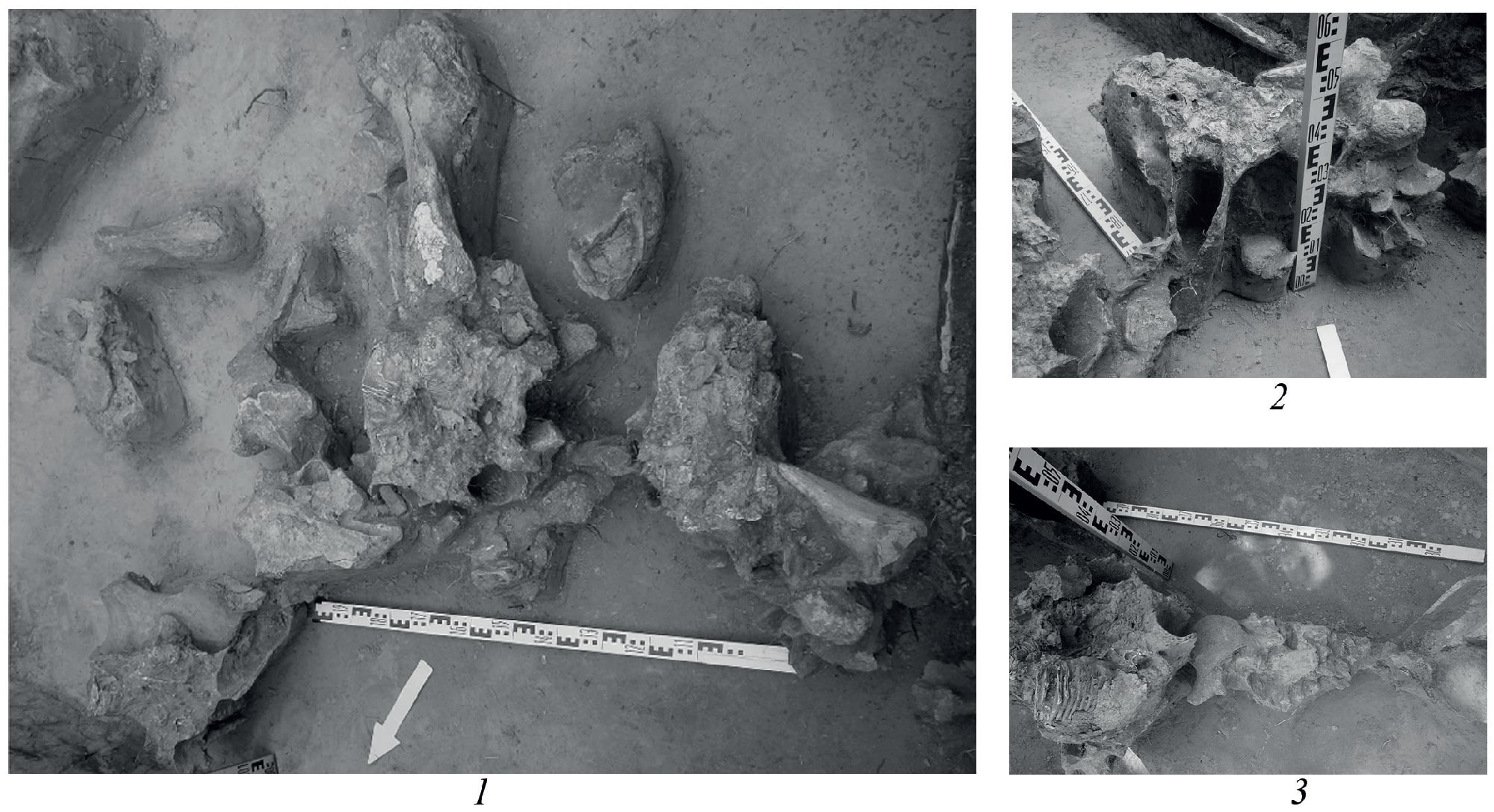

Основными элементами, которые определяли внутренний контур восточной стороны исследуемой конструкции, были пять черепов мамонтов. Четыре из них были установлены попарно, вплотную друг к другу – два (№ 5 и 6) по краю южного сектора жилища (рис. 4; 5, 1) и еще два (№ 1 и 2) на некотором удалении от них по краю юго-восточного сектора конструкции (рис. 4; 6, 2). Чуть севернее, в 0.5 м, располагался еще один череп № 3. Несомненно, вместе черепа № 1, 2 и 3 образовывали единый конструктивный сегмент дугообразной формы (рис. 4; 6, 1). Между черепами № 2 и 3 была сооружена “стенка” из позвонков мамонта (рис. 6, 3), уложенных в строгом порядке – плашмя, широкой поверхностью друг на друга в несколько рядов. Стенка плотно прилегала к расположенным по краям от нее черепам мамонта. Ряды позвонков разделяли тонкие прослои супеси так, как если бы она использовалась в качестве связующего материала. Черепа № 5 и 6 образовывали другой самостоятельный конструктивный сегмент выкладки, который был вынесен от центра жилища чуть дальше, чем сегмент, описанный ранее. Аналогичную асимметрию в расположении относительно центра конструкции демонстрирует еще один (третий) сегмент конструкции жилища № 5, построенный из четырех черепов мамонта, расположенных по дуге на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 4).

Все пять черепов из первого и второго сегментов конструкции, принадлежавших взрослым некрупным животным, были фрагментированы и представляли собой основания черепов с альвеолярными частями и верхними челюстями с полностью или частично сохранившимися коренными зубами. Каждый из пяти черепов был установлен альвеолами вертикально вниз и обращен своей фронтальной частью к центру конструкции. Для придания черепу такого положения требовалось вырыть небольшую ямку глубиной около 0.3 м, куда и помещались в вертикальном положении его альвеолы. Наличие таких ямок установлено для черепов № 1 и 2, где они прорезали расположенный ниже древней дневной поверхности тонкий золистый слой. Четко фиксировалось наличие подобных ямок при раскопке черепов № 5 и 6. При изучении черепа № 5 установлено, что ямка, в которую уже была помещена единственная сохранившаяся левая альвеола, частично заполнена многочисленными отходами расщепления кремня. Кремневый дебитаж образовывал очень плотное скопление мощностью 0.05–0.1 м и располагался в придонной части ямки, плотно прилегая к альвеоле. Все кремневые изделия лишены патины и, вероятно, происходят от одного расщепленного желвака. Раскопки черепа № 6 показали, что в ямку с вертикально помещенной в нее правой альвеолой был подсыпан крупнозернистый песок, который со временем подвергся ожелезнению. Ожелезненная линза имела мощность 0.1 м и располагалась с южной стороны ямки.

Рис. 6. Сегмент конструкции жилища № 5 с черепами мамонта № 1–3 на Юдиновской стоянке. 1 – вид с северо-запада на черепа № 1 (справа), 3 (слева) и 2 (между ними); 2 – череп № 1, вкопанный альвеолами вертикально вниз; 3 – конструктивный элемент “стенка” из позвонков мамонта. Fig. 6. A segment of the structure of dwelling 5 with mammoth skulls number 1–3 on the Yudinovo site

Для придания большей устойчивости черепа № 3 под его основание был подложен крупный фрагмент тазовой кости мамонта (рис. 4). Основание черепа № 6 снизу поддерживала левая бедренная кость взрослого мамонта (рис. 5, 2). Подсыпка из лессовидной супеси обеспечила надежную опору для основания черепа № 1. В качестве дополнительной опоры для обеспечения большей устойчивости черепа № 5, у которого отсутствовала правая альвеола, рядом с его левой альвеолой в ямку была вертикально установлена большая берцовая кость детеныша мамонта, возрастом до одного года (рис. 5, 3). Своим проксимальным концом она была обращена вверх, а дистальным – вниз. Такое положение соответствует правильному анатомическому положению этой кости в скелете животного.

На Юдиновской стоянке подобное расположение и прием установки были характерны также для черепов, определявших внутренний контур большого юдиновского жилища № 1, и для черепов вскрытого в 1995 г. “заслона” (Григорьева, 1995), расположенного с южной стороны от жилища № 3.

Черепа мамонтов в выкладке юдиновских жилищ № 2, 3 и 4 имели другое взаимное расположение, нежели черепа в жилище № 5. Они были по-разному ориентированы в отношении центра круговой выкладки. Часто установленные вплотную друг к другу черепа, находящиеся в одинаковой позиции, своими лобными частями были направлены в противоположные стороны. В жилище № 4 большинство черепов лежало лицевой поверхностью вниз, реже – на боку или на затылочной части (Абрамова, 1995. С. 104). Всего четыре черепа были установлены так, что жевательная поверхность зубов верхней челюсти опиралась на древнюю дневную поверхность, при этом их альвеолы обращены вниз не вертикально, а под углом к последней. В выкладке жилища № 3 подавляющее большинство черепов лежало лицевой частью вниз, реже – на боку, на затылочной части, на зубах (Абрамова, 1995. С. 77).

Характерная особенность исследованных нами черепов, образующих два сегмента конструкции жилища № 5 на Юдиновской стоянке, – помещение под их основание и в полые альвеолы различных артефактов. Под основанием черепа № 6, между правой и левой альвеолами, обнаружены компактно уложенные вместе поделки из бивня мамонта: три тонких наконечника с обоюдоострыми концами, фрагмент плоской фибулы с кольцеобразным навершием, фибула с бочкообразным навершием, а в самих альвеолах – три крупных куска охры, два массивных кремневых отщепа и два окаменелых образования, напоминающих коралловые отростки. В левой альвеоле черепа № 3 найден крупный кусок красной охры, а на месте его разрушенной правой альвеолы – крупный, богато орнаментированный стержень из бивня мамонта. Создание подобных “кладиков” было характерной чертой для сегментов жилищ с вертикально вкопанными черепами и некоторых других объектов аносовско-мезинского типа на Юдиновской стоянке. Например, под основанием вкопанного черепа, установленного вертикально рядом с жилищем № 3, между зубами его верхней челюсти найдена уникальная крупная орнаментированная подвеска из молочного бивня мамонта (Хлопачев, 2015. С. 141–144) (рис. 7). Материалы зарисовок и дневниковых записей В.П. Левенка, принимавшего участие в раскопках 1947 г., содержат данные о том, что при раскопках юдиновского жилища № 1 под одним из вкопанных альвеолами вниз черепов был обнаружен крупный орнаментированный бивневый наконечник (рис. 8). Похожие “кладики” зафиксированы и между позвонками мамонта, образующими конструктивный элемент выкладки в виде “стенки”. При ее разборке, в прослоях супеси между рядами позвонков, найдены бивневые изделия (наконечники, орнаментированные стержни), компактные скопления черноморских раковин с отверстиями, а также единичные крупные кремни – орудия, нуклеусы, массивные сколы. Археологический контекст исключает их случайное попадание в эту выкладку.

Описанные особенности костных выкладок Юдиновской стоянки позволяют разделить конструкции аносовско-мезинского типа на два вида. Первый вид конструкции (юдиновские жилища № 1 и 5) представляет собой округлую выкладку из костей мамонта, в которой хорошо читаются несколько отдельных сегментов дугообразной формы. Один из основных его элементов – черепа мамонта, врытые в землю альвеолами вертикально вниз и ориентированные своими лобными частями к центру сооружения. Эти конструкции характеризуются наибольшими размерами и наличием “кладиков”. Пространство между черепами и сегментами конструкции заполнялось группами уложенных определенным образом бивней, позвоночных столбов, трубчатых костей, а также тазовыми костями в сочетании с лопатками или костями конечностей, в ряде случаев сохранявших анатомический порядок. С внешней стороны выкладки из черепов могли располагаться группы преднамеренно отобранных трубчатых костей, уложенных в “поленницы”. Лопатки при укладке располагали суставными впадинами в противоположных направлениях друг от друга. При этом фиксируются преднамеренная фрагментация плоских частей лопаток, а также наличие в них пробитых отверстий. К этому виду конструкций принадлежат жилища Юдиновской стоянки № 1 и 5, а также, вероятно, жилища стоянки Аносовка 2.

К другому виду конструкций нами отнесены выкладки заметно меньшего размера, в которых черепа мамонтов располагались плотными группами, иногда в два ряда. При этом черепа имели разнообразную ориентацию по отношению к центру сооружения и залегали в самых различных положениях, среди которых чаще встречались два – лицевой поверхностью вниз или затылочной частью вверх. Черепа в такой конструкции образуют единую плотную выкладку с тазовыми и трубчатыми костями мамонта, в меньшей мере – с лопатками, которые в основном были сосредоточены во внутренней части сооружения. Данный вид конструкций представлен наиболее широко на стоянках Верхнего и Среднего Поднепровья. Это жилища № 2, 3, 4 на стоянке Юдиново, жилище № 1 на Мезинской стоянке, жилища стоянок Добраничевка и Межиричи, а также “жилище” на стоянке Гонцы, раскопанное И.Ф. Левицким и В.Я. Сергиным (Левицький, 1947; Сергин, 1981).

Рис. 7. Реконструкция положения лицевой части черепа мамонта (2) в конструкции “заслона” рядом с жилищем № 3 на Юдиновской стоянке и положение подвески из бивня мамонта между его зубами (1). Fig. 7. A reconstruction of the position of the mammoth skull foreface (1) in the “barrier” structure next to dwelling 3 on the Yudinovo site and the position of a mammoth tusk pendant between its teeth (2)

При этом необходимо отметить значительную вариативность этих конструкций в подборе и порядке выкладки крупных костей мамонта, что может рассматриваться в качестве определенной индивидуальности подобных сооружений. Так, в мезинском жилище № 1 у лопаток были отбиты спинные гребни (Шовкопляс, 1965. С. 50). Индивидуальная особенность добраничевского “жилища” № 1 – концентрация на ограниченном участке 18 нижних челюстей и около 30 бивней мамонта, примыкавших к внешнему ограждению (Пидопличко, 1969). Особая отличительная черта межиричских жилищ – позвоночные столбы, трубчатые кости и нижние челюсти здесь образовывали скопления из многих преднамеренно отобранных и уложенных предметов. Позвоночные столбы укладывались с наклоном, иногда весьма сильным, в плане были ориентированы радиально. Трубчатые кости укладывались с небольшим наклоном, плотно друг к другу, в плане были ориентированы к центру “жилища”. Нижние челюсти располагались наиболее специфично, “лесенкой” или “сосенкой” (Пидопличко, 1976): их скуловые дуги вставлялись в подбородочные выемки, при этом нижние поверхности были обращены к наружной стороне конструкции. Уложенные таким образом, нижние челюсти могли образовывать пояс в несколько ярусов вдоль определенного участка внешнего ограждения. В качестве индивидуальной черты юдиновского жилища № 2 и межиричского жилища № 4 может рассматриваться наличие в их конструкции группы трубчатых костей мамонта, уложенных “поленницей”.

Проблема интерпретации костно-земляных выкладок. Крупные, округлой формы скопления из намеренно уложенных костей мамонта традиционно рассматриваются отечественными исследователями как результат развала стен и кровли жилища. Соответственно культурный слой под ним оценивался в качестве отложений, сформировавшихся на полу этого своеобразного “дома” в результате жизнедеятельности его обитателей и постепенного разрушения жилища после его оставления людьми. Но действительно ли эти объекты – результат разрушения стен и кровли жилища или мы имеем дело со скоплением костей мамонта в состоянии in situ?

Рис. 8. Место находки орнаментированного наконечника из бивня мамонта на Юдиновской стоянке (по: Левенок, 1947). 1 – на плане участка 2 раскопа 1947 г.; 2 – на зарисовке черепа мамонта № 183 и вертикально стоящих костей (“вид от северо-восточной стены с 4-го квадрата”). Fig. 8. The location where the ornamented point made of mammoth tusk was found on the Yudinovo site (after Levenok, 1947)

Весомым доказательством жилого характера таких объектов могли бы быть результаты планиграфического анализа культурного слоя, залегавшего под костным скоплением, данные, подтверждающие наличие пространственных зон, характерных именно для жилищ. Однако необходимость подобных исследований была показана значительно позже времени, на которое пришелся пик раскопок жилищ аносовско-мезинского типа на Русской равнине (Leroi-Gouran, Brézillon, 1972).

Чаще всего основой для традиционных реконструкций служат выкладки второго вида из числа описанных нами конструкций аносовско-мезинского типа (Шовкопляс, 1965, 1972; Пидопличко, 1969; Абрамова, 1995; Абрамова и др., 1997). Однако, несмотря на длительную историю исследований жилищ аносовско-мезинского типа, до сих пор ни для одного из них не получены естественные разрезы, по которым можно было бы судить о характере накопления археологического материала в их пределах. Нет и экспериментальных данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть имеющиеся в литературе реконструкции. Например, В.В. Попов ставил под сомнение реальность нарисованной И.Г. Пидопличко (1976) картины, полагая, что конструкция жилища, способная нести на себе такую значительную массу костей, должна была включать массивный деревянный каркас (Попов, 2003–2004). Между тем на объектах, относимых к жилищам аносовско-мезинского типа, не зафиксированы столбовые ямы, которые могли бы остаться от опор несущих конструкций. Отсутствие подобных следов не объясняется тафономией или несовершенством использовавшейся в то время полевой методики. Насыщенность культурного слоя элементарным наполнителем на всех поселениях среднеднепровского типа очень высока. Культурный слой содержит прослойки, окрашенные костным углем, охрой, гумусом. По этой причине хорошо фиксируются постдепозиционные нарушения культурного слоя в Юдиново 1, образовавшиеся в уже погребенном культурном слое в результате просадок грунта по мерзлотным трещинам (Хлопачев, Грибченко, 2012. С. 137, 143. Рис. 1, 2). Солифлюкционные процессы на стоянках с такого рода объектами не зафиксированы. Сами культурные слои стоянок с конструкциями аносовско-мезинского типа залегают в лёссовидных плотных грунтах. Если бы столбовые ямы существовали, они должны были бы визуально фиксироваться из-за окрашенности своего заполнения.

Особое значение при рассмотрении данного вопроса имеет факт одинаковой сохранности костей, уложенных как по внешнему периметру скопления, так и в его центральной части. Эта черта зафиксирована исследователями стоянки Костенки 11 (слой Iа) (Попов, 2003– 2004), а также Юдиново 1 (Жермонпре и др., 2008). М.В. Саблин и М. Жермонпре отмечают для юдиновских конструкций, раскопанных З.А. Абрамовой, не только хорошую степень сохранности костей, но и малую долю (2.7% общего количества) костей со следами погрызов хищников. Последний факт очень показателен, так как во внешней обкладке конструкций в ряде случаев использовались кости, соединенные мягкими тканями, например фрагменты позвоночных столбов. В Юдиново 1 кости со следами выраженной эрозии на поверхности также немногочисленны – всего 12 экз. (2.3%). Они стояли вертикально в конструкции № 4 и, очевидно, возвышались над древней дневной поверхностью. Именно на этих костях и зафиксированы следы погрызов (Жермонпре и др., 2008. С. 99). Следовательно, все костное скопление было очень быстро после своего образования засыпано землей, скорее всего, создателями данного сооружения. В Мезине и Добраничевке в толще скоплений зафиксированы кости с окрашенной охрой поверхностью (Яковлева, 2013. С. 52–61). Сохранность краски могла быть обеспечена только в погребенном состоянии. И в Мезине, и в Межиричах среди окрашенных костей обнаружены черепа мамонтов очень хорошей сохранности, что также свидетельствует об их нахождении в составе конструкции в погребенном состоянии. Вряд ли можно говорить, вслед за М.И. Гладких и Л.А. Яковлевой, об укладках костей внешнего ограждения межиричских конструкций как об элементах архитектурного декора (Гладких, 1999; Яковлева, 2013. С. 49–56).

Характер залегания и состав костей из центральной части костно-земляной конструкции № 3 в Юдиново 1 также заставляет усомниться в том, что мы имеем дело с результатом разрушения кровли и стен жилища. В центре этого скопления залегали многочисленные ребра, бивни и плоские кости мамонта. Лопатки и тазовые кости в некоторых случаях перекрывали ребра и бивни и, кроме того, ближе к центру скопления залегали горизонтально (Жермонпре и др., 2008). Кроме костей мамонта в центральной части скопления обнаружены кости других животных, в частности целый череп песца, залегавший в зольном пятне, уходящем под лопатку мамонта (Абрамова, 1995. С. 32). Довольно сложно представить себе подобное положение как результат завала костей.

Представить конструкции, которые мы отнесли к первому виду выкладок, в качестве руин, образованных завалом стен и кровли, еще более сложно. Такая реконструкция затруднена в силу слишком крупных размеров этих выкладок, особенностей установки в них черепов. Противоречат ей и результаты датирования разных сегментов сооружения, и данные о стратиграфическом соотношении объектов, традиционно объединяемых в один хозяйственно-бытовой комплекс аносовско-мезинского типа.

Выше отмечалось, что сегменты крупных выкладок из костей мамонта располагаются вокруг общего центра, но не всегда образуют единую симметричную конструкцию. Имеющиеся радиоуглеродные датировки, выполненные по зубам из вкопанных в землю черепов и костям, уложенным вместе с ними, указывают на разновременность их сооружения в конструкции жилища № 5. Например, сегмент из черепов № 5 и 6 имеет следующие датировки: 12060±135 BP (SPb-2855), 12070±120 BP (SPb-2913), 12200±100 BP (SPb-2893) и 12157±120 BP (SPb-2912). В свою очередь для сегмента из черепов № 1–3 со “стенкой” из позвонков получены иные значения: 13835±100 BP (SPb-1769), 12943±100 BP (SPb-1768)1.

Данные микростратиграфических наблюдений показали, что вся эта конструкция из костей мамонта не может рассматриваться в качестве основного объекта хозяйственно-бытового комплекса. Ключевым моментом в данном случае является соотношение костного скопления с располагавшейся рядом большой ямой с костями и обширным мощным “зольником”. Близость этих объектов друг к другу позволила на основе микростратиграфических данных установить относительную хронологию их функционирования.

Зольник в своей центральной части имел мощность до 0.25 м. В северном и восточном направлениях он постепенно выклинивался, превращаясь в тонкий золисто-углистый прослой. Он дал возможность соотнести время образования зольника, жилища № 5 и крупной ямы-западины с костями мамонта. Все кости, использованные для сооружения южной части жилища № 5, лежали на 0.05–0.18 м выше этой прослойки. Тонкая прослойка расплывшегося зольника прослежена в отложениях супеси под черепом № 3, на 0.03–0.04 м ниже оснований черепов № 1 и 4 и на 0.1–0.15 м ниже тазовой кости, подложенной под основание черепа № 3. При этом концы вкопанных в грунт альвеол черепа № 1 находились на 5 см ниже уровня этой прослойки, а значит установка черепа произошла после того, как размыв зольника был погребен под слоем лёссовидной супеси.

Крупная яма-западина с костями имела несколько разновременных горизонтов заполнения. На это указывает ряд затеков в нее зольной массы в результате размыва зольника. Один такой затек мощностью 0.01–0.02 м маркировал дно ямы. Это означает, что она может быть одновременна зольнику или возникнуть несколько позже, но хронологически является более ранней по отношению к жилищу № 5. Данное предположение хорошо соотносится с заключением З.А. Абрамовой о разновременности образования ям и крупных скоплений костей, входивших в конструкции. Ямы вокруг костно-земляных конструкций аносовско-мезинского типа, по ее мнению, несмотря на то что они входят в структуру жилищных комплексов, не имели непосредственного отношения к собственно жилищам (Абрамова, Григорьева, 1997. С. 55).

Таким образом, данные микростратиграфии культурного слоя исследованного участка Юдиновского поселения свидетельствуют о длительности процесса формирования культурных отложений, в котором самым ранним по времени и центральным объектом оказывается не аносовско-мезинская костная конструкция, а мощный обширный зольник, продолжавший существовать и после сооружения рядом с ним выкладки из костей мамонта. Если бы костная конструкция являлась остатками стен и кровли жилища, то логично было бы ожидать ее возведение в самом начале функционирования всего комплекса археологических объектов.

Итак, сложные в конструктивном отношении костно-земляные постройки аносовско-мезинского типа демонстрируют заключительную стадию развития традиции возведения крупных выкладок из костей мамонта в период поздневалдайского времени на территории Восточной Европы. Ее истоки следует искать в практике создания скоплений из преднамеренно уложенных костей мамонта на стоянках восточного граветта Центральной и Восточной Европы (Гаврилов, 2015). Сравнительный анализ некоторых особенностей выкладок в аносовско-мезинских жилищах показал, что это понятие объединяет сразу два вида сооружений, отличающихся друг от друга по способу укладки крупных костей и черепов, по их взаиморасположению и ориентации по отношению к центру конструкции. Сооружения в виде круговой выкладки костей большого диаметра с врытыми вертикально вниз альвеолами, по-видимому, не следует интерпретировать как жилища. Имеющиеся данные не позволяют видеть в них результат развала кровли и стен – эти скопления были зафиксированы в состоянии, близком к in situ. Кроме того, результаты раскопок последних лет, проводившихся на стоянке Юдиново 1, свидетельствуют в пользу вывода об относительно позднем возникновении костного скопления в структуре комплекса археологических объектов, традиционно рассматриваемых в качестве остатков жилищ. Более того, имеются основания предполагать постепенный, в несколько этапов, характер формирования собственно костного скопления “жилища” № 5 Юдиновской стоянки. Соответственно актуальной становится проблема временнóго соотношения различных секций в других аналогичных скоплениях не только Юдиново 1, но и остальных памятников, при раскопках которых были найдены жилища аносовско-мезинского типа.

Вопрос о функциональном назначении второго вида сооружений – меньших размеров, в настоящее время представляет собой проблему, которая должна решаться индивидуально в каждом конкретном случае.

Библиография

- 1. Абрамова З.А. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 1. СПб.: ИИМК РАН, 1995. 149 с.

- 2. Абрамова З.А., Григорьева Г.В. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 3. СПб.: ИИМК РАН, 1997. 149 с.

- 3. Абрамова З.А., Григорьева Г.В., Кристенсен М. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 2. СПб.: ИИМК РАН, 1997. 162 с.

- 4. Будько В.Д. Верхний палеолит северо-запада Русской равнины // Древности Белоруссии: материалы конф. Минск: ИИ АН БССР, 1966. С. 6–21.

- 5. Булочникова Е.В. Место костенковской культуры в восточном граветте: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998. 27 с.

- 6. Величко А.А., Грехова Л.В., Губонина З.П. Среда обитания первобытного человека тимоновских стоянок. М.: Наука, 1977. 142 с.

- 7. Гаврилов К.Н. “Жилища” аносовско-мезинского типа: происхождение и интерпретация // Stratum plus. 2015. № 1. С. 187–204.

- 8. Гладких М.И. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита // Vita Antiqua. 1999. № 1. С. 29–33.

- 9. Григорьева Г.В. Работы на верхнепалеолитической стоянке Юдиново в 1995 г. СПб.: ИИМК РАН, 1995. 32 с.

- 10. Городцов В.А. Исследование Гонцовской палеолитической стоянки в 1915 г. // Труды Секции археологии Института археологии и искусствознания. Т. 1. М.: РАНИОН, 1926. C. 5–35.

- 11. Ефименко П.П. Значение женщины в ориньякскую эпоху. М.: Огиз, 1931 (Известия ГАИМК; т. XI, вып. 3–4). 73 с.

- 12. Ефименко П.П. Костенки I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 454 с.

- 13. Жермонпре М., Саблин М.В., Хлопачев Г.А., Григорьева Г.В. Палеолитическая стоянка Юдиново: свидетельства в пользу гипотезы охоты на мамонтов // Хронология, периодизация и кросскультурные связи в каменном веке / Ред. Г.А. Хлопачев. СПб.: Наука, 2008 (Замятнинский сб.; вып. 1). С. 91–112.

- 14. Замятнин С.Н. Экспедиция по изучению культур палеолита в 1927 г. // Сообщения ГАИМК. Т. II. М., 1929. С. 209–214.

- 15. Замятнин С.Н. Раскопки у села Гагарина (Верховья Дона, ЦЧО) // Палеолит СССР: Материалы по истории дородового общества. М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1935 (Известия ГАИМК; вып. 118). С. 26–77.

- 16. Левенок В.П. Юдиново, 1947. Чертежи 3 // Архив Института истории НАН Беларуси (ИИ НАНБ). Д. 48.

- 17. Левицький I.Ф. Гонцiвська палеолiтична стоянка // Палеолiт i неолiт Украïни. Т. 1. Киïв: AН УССР, 1947. С. 197–247.

- 18. Палеолит костенковско-борщевского района на Дону. 1879–1979. Некоторые итоги полевых исследований / Ред.: Н.Д. Праслов, А.Н. Рогачев. Л.: Наука, 1982. 285 с.

- 19. Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. Киев: Наук. думка, 1969. 163 с.

- 20. Пидопличко И.Г. Межиричские жилища из костей мамонта. Киев: Наук. думка, 1976. 239 с.

- 21. Поликарпович К.М. Палеолит Среднего Поднепровья. Минск: Наука и техника, 1968. 204 с.

- 22. Попов В.В. Кости мамонта в конструкции жилища аносовско-мезинского типа на стоянке Костенки 11 (Аносовка 2) // Stratum plus. 2005. № 1/2003–2004. С. 157–186.

- 23. Рогачев А.Н. Об аносовско-мезинском типе палеолитических жилищ на Русской равнине // КСИИМК. 1962. Вып. 92. С. 12–17.

- 24. Сергин В.Я. О размере первого палеолитического жилища в Юдинове // СА. 1974. № 1. С. 3–11.

- 25. Сергин В.Я. Раскопки на Гонцовском палеолитическом поселении // КСИА. 1981. Вып. 165. С. 43–50.

- 26. Сергин В.Я. Малоизвестные жилища поселения Юдиново // Человек, адаптация, культура / Ред. А.Н. Сорокин. М.: Гриф и К, 2008. С. 186–199.

- 27. Хлопачев Г.А. Юдиновская верхнепалеолитическая стоянка и ее значение для изучения поздней поры верхнего палеолита бассейна р. Десны // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований / Ред. Г.А. Хлопачев. СПб.: МАЭ РАН, 2015 (Замятнинский сб.; вып. 4). С. 128–149.

- 28. Хлопачев Г.А., Грибченко Ю.Н. Возраст и этапы заселения Юдиновского верхнепалеолитического поселения // КСИА. 2012. Вып. 227. С. 135–146.

- 29. Хлопачев Г.А., Саблин М.В. Жилище № 2 палеолитической стоянки Юдиново: набор костей и конструктивные особенности выкладки // Каменный век: от Атлантики до Пацифики / Ред.: Г.А. Хлопачев, С.А. Васильев. СПб.: МАЭ РАН, 2014 (Замятнинский сб.; вып. 3). С. 191–200.

- 30. Шовкопляс И.Г. Раскопки позднепалеолитической стоянки на р. Супое // Краткие сообщения Института археологии УССР. 1955. Вып. 4. С. 152–154.

- 31. Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка. Киев: Наук. думка, 1965. 328 с.

- 32. Шовкопляс И.Г. Добраничевская стоянка на Киевщине (некоторые итоги исследования) // Палеолит и неолит СССР. Л.: Наука, 1972 (МИА; № 185). C. 177–188.

- 33. Щербакiвський В.М. Розкопки палеолітичного селища в с. Гінцях Лубенського повіту 1914 i 1915 рр. // Записки Украïнського наукового товариства дослiдування й охорони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщинi. Вип. 1. Полтава, 1919. С. 61–78.

- 34. Яковлева Л. Найдавнiше мистецтво Украïни. Киïв: Стародавнiй Свiт, 2013. 288 с.

- 35. Leroi-Gourhan A., Brézillon M. Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse Ethnographique d’un Habitat Magdalenien. (La section 36). Paris: CNRS, 1972 (Suppl. à Gallia Préhistoire; vol. VII). 331 p.