- Код статьи

- S086960630007219-9-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007219-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 102-117

- Аннотация

Статья посвящена периоду становления современного Института археологии РАН как Московской секции РАИМК–ГАИМК (1919–1929) и Московского отделения ГАИМК–ИИМК (1932–1945). Их история рассмотрена в контексте взаимосвязей с головным учреждением в Ленинграде и на фоне общественно-политической ситуации в стране. В организационных рамках МС и МО, а также Института археологии и искусствознания РАНИОН, Государственного исторического музея и Института антропологии МГУ проходила в 1920–1940-е годы самоорганизация и консолидация московских археологов. К концу 1920-х годов ИАИ и МС как организационные и научные структуры прекратили свою деятельность. Короткое время ГИМ и ИА МГУ оставались базовыми научными подразделениями московских археологов, пока ГАИМК в 1932 г. вновь решилась на открытие филиала в Москве. С преобразованием ГАИМК в ИИМК АН СССР в 1937 г. МО превратилось в мощную исследовательскую структуру. Противоречия с головным институтом в Ленинграде чуть не привели оба коллектива в 1941 г. к разрыву. Война и блокада нанесли непоправимый урон ленинградской части института. В начале 1945 г. решением Президиума Академии наук московская часть ИИМК стала основным археологическим учреждением АН СССР.

- Ключевые слова

- Российская/Государственная Академия истории материальной культуры, Институт истории материальной культуры, Московская секция, Московское отделение, Музейный отдел НКП РСФСР, Институт археологии и искусствознания РАНИОН, Государственный исторический музей

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 1064

История Института археологии АН СССР/ РАН кратко освещалась в связи с более ранними юбилеями института (Киселев, 1944; Рыбаков, 1968; Шелов, 1991; Гуляев, 2000; Макаров, 2007). Настоящий очерк посвящен предыстории современного ИА РАН – его существования в организационных рамках РАИМК– ГАИМК и ИИМК АН СССР вплоть до 1945 г., когда институт стал головным научным учреждением России в области археологии.

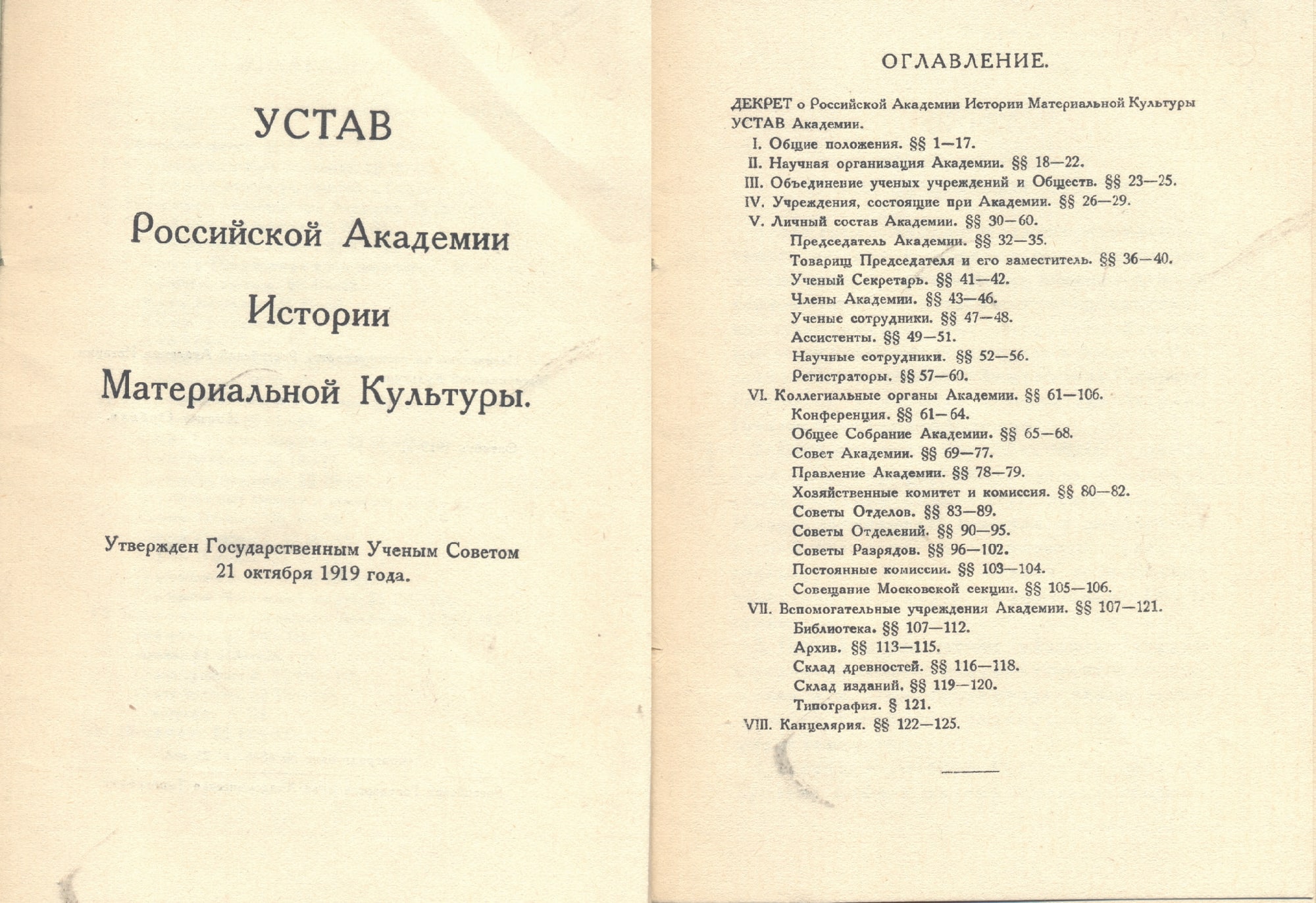

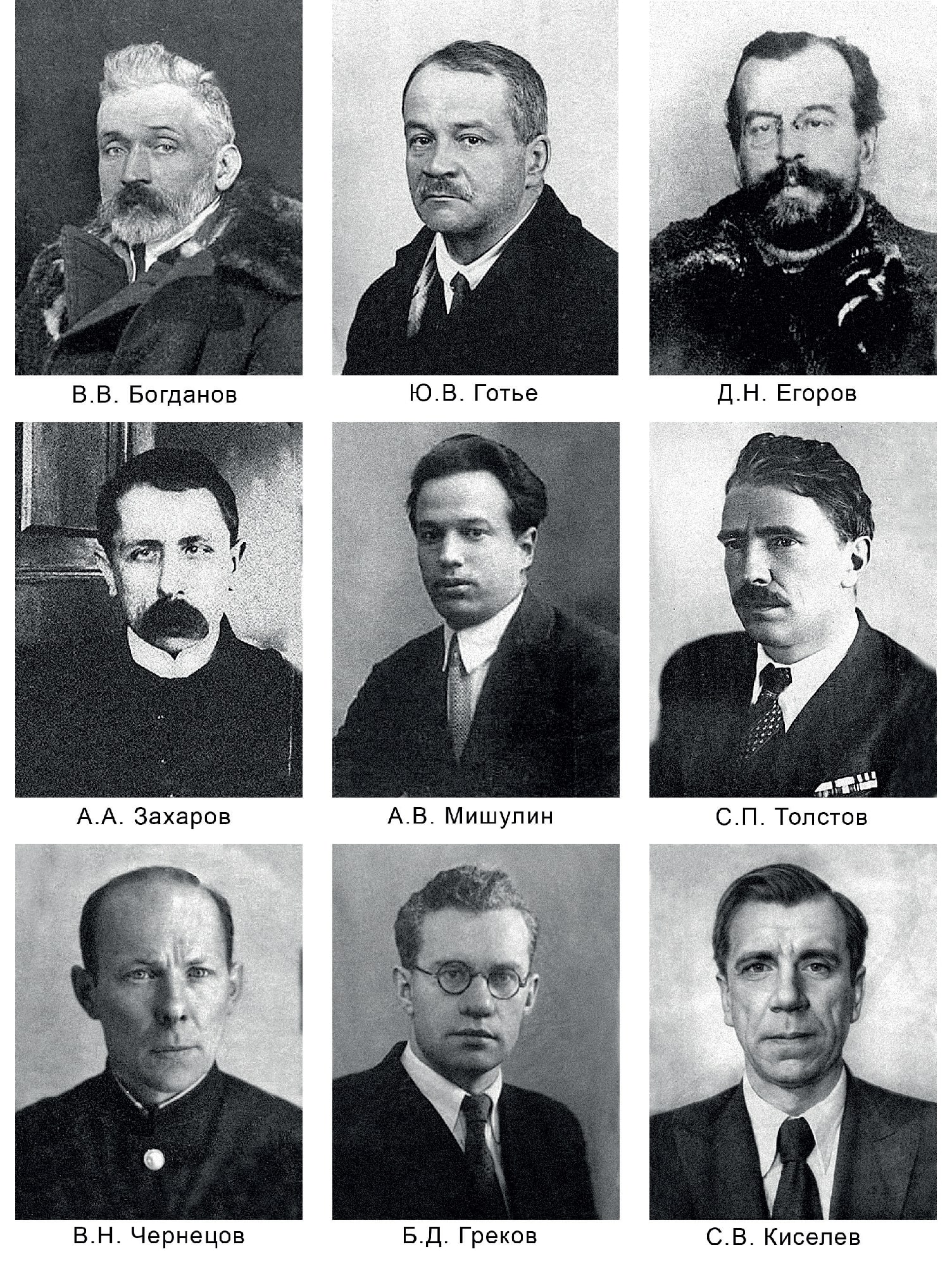

Московская секция РАИМК–ГАИМК (МС). Российская Академия истории материальной культуры была учреждена 18 апреля 1919 г. декретом Совнаркома. Уже в первоначальном уставе РАИМК упоминается МС (Устав…, 1919. С. 27) (Рис. 1). Первое заседание Совета секции состоялось 28.08.1919 г.; в 1919–1921 гг. ее возглавлял В.В. Богданов, обязанности ученого секретаря исполнял Н.Б. Бакланов; 18.08.1921 г. новым председателем секции стал Ю.В. Готье (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Оп. 1. 1921 г. Д. 62. Л. 31 об.). Членами МС стали штатные сотрудники РАИМК (Д.Н. Анучин, Н.Б. Бакланов, П.Д. Барановский, С.В. Бахрушин, М.М. Богословский, С.К. Богоявленский, И.Н. Бороздин, В.А. Городцов, Ю.В. Готье, И.Э. Грабарь, А.А. Захаров, В.К. Клейн, А.П. Мюллер, Н.И. Новосадский, Н.Д. Протасов, Д.Н. Эдинг), работавшие в разных учреждениях Москвы. К 1.01.1922 г. в ней числилось 32 сотрудника (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). (Оп. 1. 1921 г. Д. 62. Л. 59). В составе секции предусматривалось три отделения: этнологическое, археологическое, историко-художественное, и две постоянные комиссии – по изучению древностей Центральной России, карт и древних путей, пользующихся в “научно-административном отношении” правами отделений (Бухерт, 2005. С. 409) (Рис. 2).

Рис. 1. Устав Российской Академии истории материальной культуры от 21.10.1919 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 1070. Л. 12–13). Fig. 1. The charter of the Russian Academy for the History of Material Culture of 21.10.1919 (Dept. of Written Sources of GIM. F. 54. File 1070. PP. 12–13)

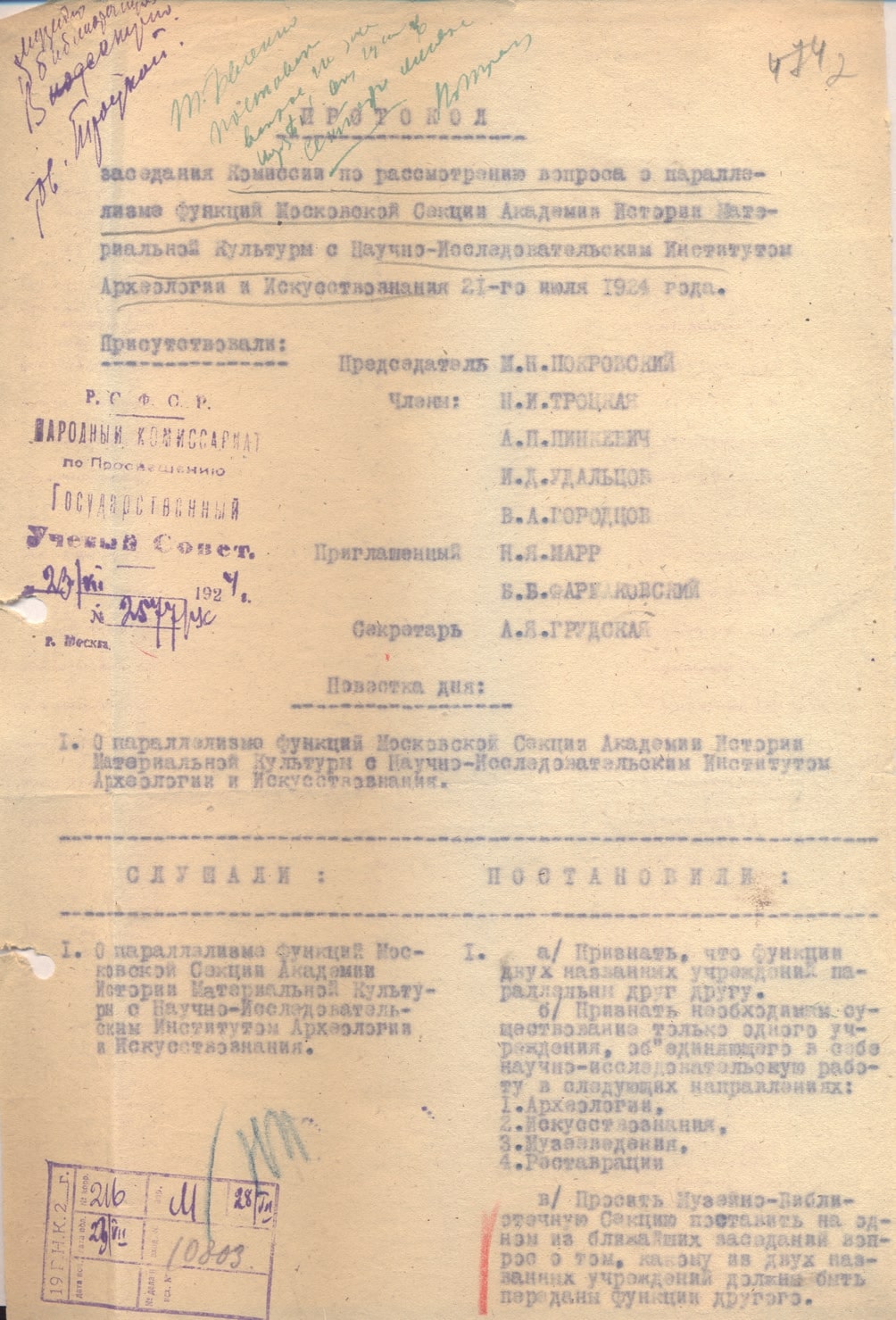

В феврале 1923 г. на Совете РАИМК был поставлен вопрос о реорганизации структуры Академии, но из-за отсутствия средств и помещений для работы МС с 1.07.1922 г. фактически прекратила свою деятельность (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 18. Л. 3). Официально секцию не закрывали, к тому же несколько ее членов оставались представителями РАИМК в Москве (Катагощина, 1993. С. 88). Прекращение деятельности МС вызвало вопросы, особенно со стороны Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины при НКП РСФСР, поскольку в 1919–1922 гг. Музейный отдел постоянно обращался в МС за справками и экспертными заключениями по весьма важным и неотложным вопросам культурного строительства. Секция возобновила работу в 1924 г. Ключевую роль в ее возрождении сыграл Музейный отдел и лично Н.И. Седова (Троцкая), указывавшая в своих обращениях к Н.Я. Марру на важность работы подразделения РАИМК в Москве. По ходатайству Марра перед НКП РСФСР 14 февраля состоялось общее собрание членов МС, началось восстановление ее деятельности (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 18. Л. 3). Причиной, побудившей РАИМК пойти на этот шаг, была необходимость иметь в Москве “достаточно компетентное учреждение не только научное, но и консультативное для центральных ведомств по надобности” (цит. по: Сорокина, 2015. С. 335). На оживление ученой и научно-консультационной работы в Москве как основной причины воссоздания секции указывал ее руководитель Д.Н. Егоров (1928. С. 3) (Рис. 3).

Рис. 2. Руководители и члены МС РАИМК–ГАИМК, МО ГАИМК–ИИМК. Fig. 2. Leaders and members of the Moscow Division of RAIMK – GAIMK, the Moscow Section of GAIMK – IIMK

На втором собрании МС (28 февраля) определилась ее структура из четырех комиссий (археологии, этнологии, истории быта, истории искусства) и утвержден руководящий состав (президиумы) комиссий (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Оп. 1. 1922 г. Д. 90. Л. 10, 10 об.); пятая комиссия – по музееведению – учреждена 13 марта. Весной 1925 г. началась деятельность лаборатории по изучению древних тканей. На том же заседании был принят проект “Положения” и “Инструкции” МС (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 90. Л. 11, 12). Совет РАИМК утвердил штат МС из 55 человек. К апрелю 1925 г. МС “закончила свою внутреннюю организационную работу, определившую ее структуру как научно-исследовательского учреждения по вопросам археологии, этнологии, истории быта, искусства, музееведения…” (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 92. Л. 22).

Рис. 3. Протокол заседания Государственного Ученого Совета по вопросу о параллелизме функций МС РАИМК и ИАИ РАНИОН (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Д. 1070. Л. 2). Fig. 3. Minutes of the meeting of the State Academic Council on the issue of duplicating of the functions of the Moscow Division of RAIMK and the Institute of Art History RANION (Dept. of Written Sources of GIM. F. 54. File 1070. P. 2)

После реорганизации в 1926 г. РАИМК в ГАИМК в системе НКП РСФСР МС продолжила в Академии свою деятельность. До закрытия в 1929 г. ею руководил Д.Н. Егоров, заместитель председателя Ю.В. Готье, ученый секретарь Н.Д. Протасов. К 1928 г. МС состояла из пяти комиссий: археологии (Ю.В. Готье, секретарь А.А. Захаров), этнологии (В.В. Богданов), истории быта (М.М. Богословский, с 1928 г. С.В. Бахрушин), истории искусства и музееведения (Б.П. Денике и Г.Л. Малицкий); лаборатория по изучению методов хранения и реставрации древних тканей и шитья (В.К. Клейн). Секцией руководил президиум, избранный ее пленумом, президиумы стояли и во главе комиссий. Они образовывали Совет МС. В секциях состояли их члены (список утверждался в Ленинграде) и сотрудники (Бухерт, 2005. С. 414).

Д.Н. Егоров, подводя в 1928 г. итоги работы МС, основной ее задачей, как и РАИМК– ГАИМК в целом, видел “нахождение, хранение и изучение памятников материальной культуры” (Егоров, 1928. С. 3). Важным условием успеха ее деятельности, по мнению руководителя МС, являлась тесная связь с Музейным отделом, что позволяло “с особой внимательностью отзываться на многочисленные учено-консультационные запросы и вопросы реформы и рационализации строительства, охраны, хранения, популяризации археологических и историко-бытовых древностей нашей страны…”. Но при этом Д.Н. Егоров с сожалением констатировал, что “крайняя скудость средств не могла не затруднить ее работ”. Большинство сотрудников МС работало на общественных началах, получая лишь небольшие пособия, полный оклад был только у 4 членов; к 1929 г. в штате секции состояло 9 членов и 136 сотрудников – “аппарат полноценного научно-исследовательского института” (Сорокина, 2015. С. 337). Другая сложность работы МС заключалась в отсутствии собственного помещения. В начале 1920-х годов она недолго размещалась на Малой Никитской, 12, после этого ее “приютил” Исторический музей. Не удалось заполучить бывшее здание Московского археологического общества на Берсеневской набережной, 18 (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 39); то же произошло с архивом и библиотекой МАО (Бухерт, 2005. С. 411, 412); в итоге сотрудники пользовалась абонементом ГИМ. На нуле была издательская деятельность (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 130–139). Единственный труд, вышедший под грифом МС, – сборник “К десятилетию Октября” (М., 1928), но публикации сотрудников регулярно появлялись в российских и зарубежных журналах. Секция поддерживала, кроме того, активный книгообмен с учреждениями и отдельными лицами (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 140–142). Полевые археологические, этнографические и исторические исследования велись МС в кооперации с другими организациями в различных регионах СССР. Некоторое финансирование от РАИМК–ГАИМК выделялось лишь на научно-техническую лабораторию тканей и шитья (Рис. 4).

Рис. 4. В.К. Клейн и сотрудники научно-технической лаборатории по изучению методов хранения и реставрации древних тканей и шитья (НВА ГИМ). Fig. 4. V.K. Klein and members of the Research and Technical Laboratory for the Study of Storage and Restoration of Ancient Fabrics and Embroidering (Research and Departmental Archive of GIM)

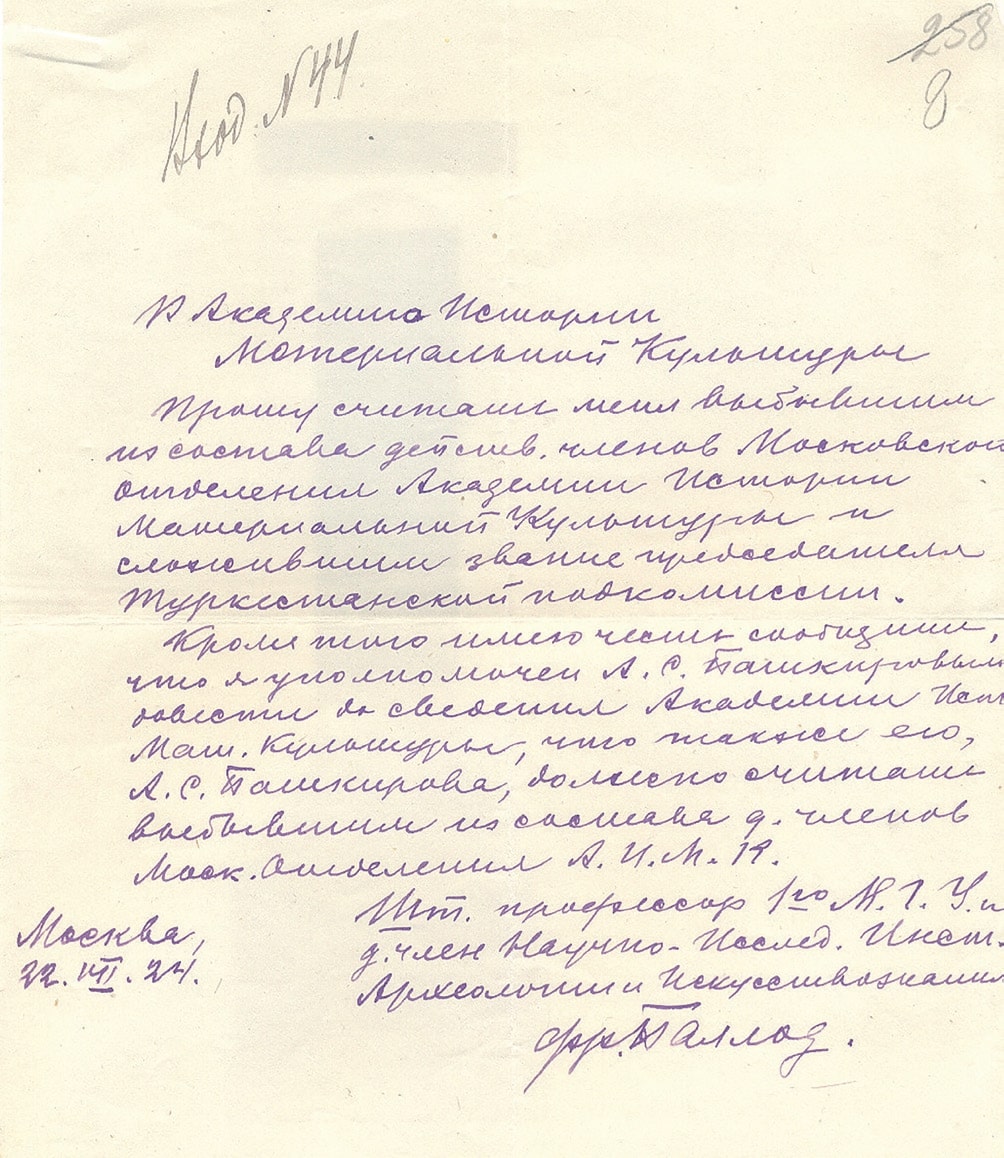

Археология являлась ведущим направлением в деятельности Московской секции. По сравнению с другими структурными подразделениями работа Комиссии по археологии оценивается как наиболее результативная и организованная (Сорокина, 2015. С. 336). Комиссия оформилась и работала с 24.02.1924 г. и первоначально имела следующий состав: В.А. Городцов (председатель), И.Н. Бороздин (зам. председателя), А.А. Захаров (секретарь), Ф.В. Баллод, А.С. Башкиров, С.К. Богоявленский, Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров, Б.С. Жуков, Б.А. Куфтин, Н.Д. Протасов, Ф.И. Шмит, Д.Н. Эдинг. Вскоре Городцов, Баллод и Башкиров вышли из ее состава, комиссию возглавил Готье. В 1928 г. она состояла из 4 сотрудников и 22 членов-сотрудников, но без своего бюджета. В 1924–1928 гг. состоялось 61 заседание. Часть – объединенные, т.е. с участием 2-3 комиссий МС, иногда совместные с другими коллективами Москвы (Бухерт, 2005. С. 412). В основном доклады касались полевых работ в разных регионах страны, заметно меньше – об общих проблемах развития археологической науки в СССР и за рубежом (Захаров, 1928. С. 6). Среди выступавших – сотрудники МС, археологи Ленинграда и других научных центров и крайне редко – зарубежные коллеги. В протоколах зафиксированы лишь доклады эстонца Эрика Лайда и шведа Туре Арне (Бухерт, 2005. С. 415–419) (Рис. 5).

Вопрос о судьбе МС вновь стал предметом обсуждения в начале 1929 г. – шли разговоры о слиянии ее с Институтом археологии и искусствознания РАНИОН. В ГАИМК состоялось производственное совещание (12.02.1929), посвященное работе секции. После отчетного доклада Д.Н. Егорова развернулись дебаты и, прежде всего, о судьбе секции. Н.Я. Марр предлагал объединить МС, ИАИ и Объединение доисториков Антропологического общества 1-го МГУ и подчинить это новое образование ГАИМК. По итогам дискуссии в протоколе совещания работа МС была признана успешной, но отмечено, что в дальнейшем необходима “теснейшая увязка с работами Академии”, в частности с Раскопочной комиссией (Сорокина, 2015. С. 338).

Рис. 5. Заявление Ф.В. Баллода и А.С. Башкирова о выбытии из действительных членов МС РАИМК (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 29. Л. 8). Fig. 5. The application of F.V. Ballod and A.S. Bashkirov for the retirement from full members of the Moscow Division of RAIMK (Dept. of Written Sources of GIM. F. 540. File 29. P. 8)

Вопрос о “параллелизме” учреждений археологического профиля в Москве, неоднократно поднимавшийся в ГАИМК и Музейном отделе на протяжении 1920-х годов, тем не менее, вновь “всплыл” спустя два месяца. Государство стремилось реорганизовать гуманитарные науки и сократить расходы на их содержание (Платонова, 2010. С. 234), и ГАИМК, посчитав МС за балласт, предпочла его сбросить. Секция после февральского совещания оставалась без финансирования. Следом состоялось постановление Президиума РАНИОН о прекращении деятельности МС “в ее настоящем виде” – таков был ответ Н.Я. Марра на запрос сотрудников секции о ее дальнейшей судьбе (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 18). После освобождения от должности Д.Н. Егорова (20.11.1929) бывшие сотрудники провели 25.11.1929 г. совещание и обратились к руководству ГАИМК с вопросом: “Продолжит ли существовать Московская секция как таковая?” (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 20). Официальной телеграммой (27.11.1929) за подписью Марра был получен ответ: ГАИМК и Президиум РАНИОН вынашивают мысль о реорганизации МС и ИАИ в единое отделение ГАИМК в Москве (Кондратьева, 2005. С. 185).

Подводя итоги деятельности Московской секции РАИМК–ГАИМК, отметим, что она превратилась в крупный научно-исследовательский центр. Протоколы заседаний за 1924–1928 гг. (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Д. 88–97) свидетельствуют о том, что секцией выполнена огромная научно-исследовательская работа по разным направлениям археологии и смежных наук. Однако реализовать свой потенциал полностью МС не удалось. Негативную роль в ее судьбе сыграла инерция застарелой вражды ИАК и МАО. В.А. Городцов, будучи лидером археологов Москвы, не мог согласиться на ту форму единения с РАИМК, что сложилась у МС, и вышел из ее состава. Он направил усилия на консолидацию московских археологов вокруг ИАИ РАНИОН. Но в реалиях того времени, когда резко усилилось идеологическое давление со стороны государства, его действия не увенчались успехом.

Московское отделение ГАИМК. В 1929–1930 гг. прежняя структура ГАИМК и РАНИОН была коренным образом сломана. Это стало началом “великого перелома” в советской археологии и этнологии, их перестройки на марксистские “рельсы”. Новая структура ГАИМК определялась “не по признаку подхода к источникам, а исключительно по социологическому признаку” (Платонова, 2010. С. 235). Стал актуальным лозунг – изучать не вещи, а общественные отношения, стоящие за ними. Место этнологии и археологии заняли история дородового общества, рабовладельческого общества, феодального общества. Таковы были названия институтов ГАИМК, заменивших прежние отделения, разряды и комиссии в Ленинграде и Москве (Алёкшин, 2013. С. 113, 114).

Большинство институтов РАНИОН вошли в состав Коммунистической академии. Постановлением коллегии НКП РСФСР (3.03.1930) РАНИОН была переименована в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов материальной, художественной и речевой культуры и вскоре (26 октября) ликвидирована. В 1931 г. часть московских археологов, состоявших ранее на службе в МС и ИАИ, образовали сектор археологии в Государственной академии искусствознания. Молодое поколение учеников В.А. Городцова и Б.С. Жукова к тому времени было трудоустроено в Исторический музей и Институт антропологии 1-го МГУ. ГАИМК, благодаря более активному внедрению марксистской археологии по сравнению с распущенными МС и ИАИ и вновь образованным сектором археологии ГАИС, оказалась в начале 1930-х годов среди лидеров гуманитарной науки в СССР. Академия не могла оставить без контроля существовавшие на тот момент организации московских археологов, и она в очередной раз пошла на создание в Москве своего филиала (Рис. 6).

Рис. 6. Члены археологического сектора ГАИС. Слева направо сидят: , Н.И. Новосадский, П.А. Дмитриев, В.А. Городцов, С.В. Киселев, Т.С. Пассек, О.А. Кривцова-Гракова, ; стоят: О.Н. Бадер, А.В. Арциховский, В.Д. Блаватский, П.С. Рыков, А.С. Башкиров, Г.Ф. Дебец, Л.А. Евтюхова, Н.А. Прокошев, А.Я. Брюсов, А.П. Смирнов. Фото 17.10.1931 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 431). Fig. 6. Members of the Archaeological Division of the State Academy of Art Studies. Sitting (left to right): , N.I. Novosadsky, P.A. Dmitriev, V.A. Gorodtsov, S.V. Kiselev, T.S. Passek, O.A. Krivtsova-Grakova, ; standing: O.N. Bader, A.V. Artsikhovsky, V.D. Blavatsky, P.S. Rykov, A.S. Bashkirov, G.F. Debets, L.A. Evtyukhova, N.A. Prokoshev, A.Ya. Bryusov, A.P. Smirnov. Photo of 17.10.1931 (Dept. of Written Sources of GIM. F. 431)

Московское отделение ГАИМК было открыто в марте 1932 г. постановлением Сектора науки (бывшая Главнаука) НКП РСФСР. Официальная церемония состоялась 8 апреля в Доме ученых. С приветствием к московским коллегам обратился Ф.В. Кипарисов – заместитель председателя ГАИМК. За ним с докладом “Классовые корни буржуазной археологии” выступил С.Н. Быковский, в заключение А.В. Мишулин представил программу предстоящих работ МО (Городцов, 2015. С. 338).

В состав вновь созданного отделения вошли сотрудники различных московских учреждений (ГАИС, ГИМ, ИА–МА 1-го МГУ). Кадровая политика велась руководством ГАИМК избирательно (Городцов, 2015. С. 352). Членами МО не были утверждены такие авторитетные археологи, как К.Э. Гриневич, А.С. Башкиров, И.Н. Бороздин, А.В. Филиппов и др. Руководством ГАИМК делался упор на привлечение молодых кадров археологов, этнографов и лингвистов, чтобы московский центр “поставил бы по-марксистски изучение истории материального производства” (Мишулин, 1932. С. 73). Руководящий состав “МОГАИМК получало от Комакадемии” (Мишулин, 1932. С. 74). Это были историки и партийные функционеры: в 1932–1933 гг. историк-антиковед А.В. Мишулин (потом до 1937 г. зам. директора), в 1934–1937 гг. (до ареста в июле 1937 г.) – политический деятель и историк А.Г. Иоаннисян.

В январе 1933 г. Коллегия НКП РСФСР пришла к выводу о необходимости очередной реорганизации ГАИМК. Через год на базе секторов Академии были образованы НИИ истории доклассового общества, истории рабовладельческого общества, истории феодального общества в России, истории феодального общества в Западной Европе, истории феодального общества на советском Востоке; институты состояли из кафедр согласно общественно-экономическим формациям (Алекшин, 2013. С. 113, 114). Реорганизация произошла и в МО ГАИМК. Помимо институтов и кафедр в отделении действовало несколько комиссий: полевых исследований, по изучению вопросов этнологии, по работам на Метрострое, Фатьяновская и др.

С 1932 г., когда в ГАИМК был создан специальный Комитет по работам на новостройках, сотрудники МО приняли в них самое активное участие. С 1934 г. проблематика научных исследований в отделении в целом стала освобождаться от псевдомарксистских социологических тем, хотя по сравнению с Ленинградом в Москве влияние идей яфетической теории Н.Я. Марра и его активных адептов не было столь заметным. Молодое поколение московских археологов, несмотря на попытки некоторых из них создать “марксистскую археологию” (Арциховский и др., 1932), в целом сохранило верность исследовательским направлениям археологической и палеоэтнологической научных школ В.А. Городцова и Б.С. Жукова. Примером тому отчет о выполнении производственного плана МО за 1936 г. В нем среди завершенных тем рукописи: “Житийные миниатюры как исторический источник” (А.В. Арциховский), “Западносибирские татары” (С.В. Бахрушин), “Петроглифы Карелии” (А.Я. Брюсов), “Итоги раскопок Елизаветинского городища” (В.А. Городцов), “Саяно-Алтайское нагорье до русского завоевания” (С.В. Киселев), “Статуэтки трипольской культуры” (Т.С. Пассек) и др. (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Оп. 1. 1937 г. Д. 21. Л. 18–19). Значительная часть из них в дальнейшем была опубликована.

Воссозданное в 1932 г. МО ГАИМК, в отличие МС РАИМК–ГАИМК, консолидировало в своем составе основные силы московских археологов. Острота противоречий с головным учреждением в Ленинграде ушла на второй план. Следует согласиться, что «в Москве начало работу уже не “общество” с непонятными функциями и неопределенной программой действий, а научное подразделение ГАИМК. Сменился состав, исчезла самостоятельность, зато появилось финансирование» (Сорокина, 2015. С. 338).

Московское отделение ИИМК. В 1937 г. ГАИМК была преобразована в Институт истории материальной культуры в составе Академии наук СССР. ИИМК получил официальный статус учреждения союзного значения. В середине 1930-х годов ГАИМК, а следом и ИИМК, несомненно, переживали кризис. В Академии и Институте прошли две большие волны арестов: 1933–1934 и 1936–1937 гг. Московских археологов они коснулись меньше, чем ленинградских коллег, но опасность репрессий сковывала нормальную научную деятельность в Москве не меньше, чем в Ленинграде. Н.И. Платонова считает, что “в обстановке тех лет кризис мог разрешиться только вмешательством сверху. Актом такого вмешательства стала ликвидация структуры ГАИМК в августе 1937 года” (Платонова, 1991. С. 46).

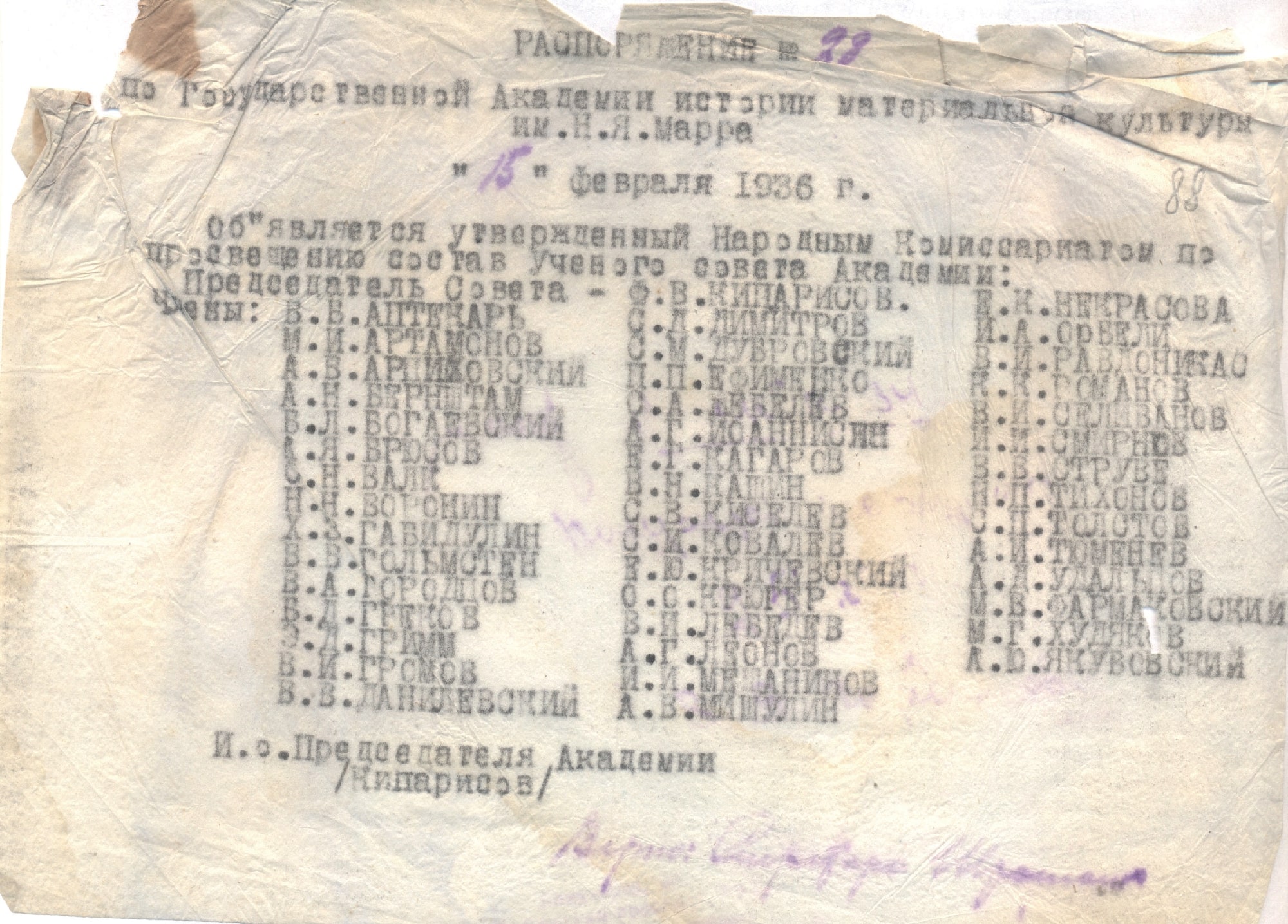

Первоначально планировалось организовать в составе Отделения общественных наук АН СССР на базе ГАИМК Институт археологии (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Оп. 7. Д. 7. Л. 42–43). Но в итоге 5 августа было принято постановление Президиума АН СССР о приеме ГАИМК в систему Академии наук и о реорганизации ее в Институт истории материальной культуры им. акад. Н.Я. Марра в Ленинграде с отделением в Москве (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Оп. 6а. Д. 10. Л. 102– 103). В Ленинграде оставались архивы и библиотека института. 5 октября Президиум установил задачи ИИМК: “изучение истории культуры обществ древности и средневековья, развивавшихся на территории СССР, по вещественным памятникам с использованием всех остальных видов источников и аналогичное изучение обществ, связанных с историей СССР”. Тогда же была утверждена структура института (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Д. 8. Л. 2–3). 15 октября 1938 г. в связи с образованием новых отделений ИИМК вошел в состав Отделения истории и философии АН СССР (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Д. 15. Л. 143). После ареста А.Г. Иоаннисяна руководящие посты в МО заняли С.П. Толстов (директор в 1939–1942 гг.) и О.Н. Бадер (ученый секретарь с 1937 г. до лета 1941 г.). На конец 1940 г. в составе отделения был 21 сотрудник (в Ленинграде – 59) (РО НА ИИМК. Ф. 2 (ГАИМК). Ф. 35. Оп. 6. Д. 29. Л. 1–3, 25). Планы работ на 1937 г. были довольно обширными, они были сверстаны еще в конце 1936 г. в рамках МО ГАИМК (Рис. 7).

Рис. 7. Распоряжение о составе Ученого совета ГАИМК от 15.02.1936 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Д. 113. Л. 88). Fig. 7. The order on the composition of the Academic Council of GAIMK of 15.02.1936 (Dept. of Written Sources of GIM. F. 431. File 113. P. 88)

В пятилетие, предшествовавшее началу войны, МО ИИМК продолжило ранее начатые полевые исследования: Крымской палеолитической, Азово-Черноморской, Деснинской, Никопольской, Ильской экспедиций. В 1937 г. были организованы и продолжались до 1940 г. работы Вологодской, Фатьяновской, Подмосковной, Гочевской, Северокавказской, Хорезмской и других экспедиций, с 1938 г. действовали Новгородская, Куйбышевская, с 1939 г. – Мордовская, с 1940 г. – Звенигородская, Вщижская, Свердловская, с 1941 г. – Саяно-Алтайская экспедиции (Археологические…, 1962. С. 108–127). Работы крупнейших экспедиций возобновились после окончания войны.

Предвоенные годы по праву считаются целым этапом в истории ИИМК (Платонова, 1991. С. 46). В 1939 г. произошла смена руководства: директором института стал М.И. Артамонов, Московское отделение возглавил С.П. Толстов; к руководству ИИМК наконец-то пришли профессионалы, а не назначенцы Комакадемии. Благотворная психологическая атмосфера в коллективах способствовала заметному росту научных результатов и достижений. Активизировалась публикационная деятельность. Наряду с альманахом “Российская археология” стали выходить серийные издания “Материалы и исследования по археологии СССР”, “Краткие сообщения о полевых исследованиях ИИМК АН СССР”. Археологические статьи постоянно появлялись на страницах журналов “Советская этнография” и “Вестник древней истории”. Во всех этих изданиях регулярно публиковались статьи сотрудников МО ИИМК.

В предвоенные годы археологи Ленинграда и Москвы включились в работу над капитальными коллективными трудами. В этом списке – первый том “Всемирной истории”, “История культуры Древней Руси”, “Очерки истории СССР”, “Античная культура Северного Причерноморья” и др. Все эти обобщающие работы были опубликованы уже после войны. В эти же годы в МО готовятся монументальные монографии, которые определят высокий уровень отечественной археологической науки 1940–1950-х годов. Среди них “Ремесло Древней Руси” Б.А. Рыбакова, “Древний Хорезм” С.П. Толстова, “Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху” А.Я. Брюсова, “Волжские булгары” А.П. Смирнова, “Периодизация трипольских поселений” Т.С. Пассек и др.

Тем не менее в конце весны – начале лета 1941 г. в ИИМК возникла конфликтная ситуация. Она была инициирована сотрудниками Московского отделения, которые поставили вопрос о воссоздании в системе АН СССР самостоятельного Института археологии и искусствознания (до 1930 г. существовавшего в рамках РАНИОН). На заседании Бюро Отделения истории и философии 11 июня 1941 г. развернулась полемика; главными действующими лицами были директор ИИМК М.И. Артамонов и его подчиненный, руководитель МО С.П. Толстов. В эмоциональных и аргументированных выступлениях Толстова, а также А.В. Арциховского и О.Н. Бадера отмечалось, что главной проблемой во взаимоотношениях с головным институтом являлся для МО “вопрос научно-исследовательского планирования” – полное отстранение от него московских археологов. Именно данная ситуация привела к единогласному мнению сотрудников МО о желательности отделения от ИИМК. Они были готовы на любое решение проблемы для получения хотя бы некоторой автономии, в частности на преобразование МО ИИМК в отдел археологии в Институте истории АН СССР. А.В. Арциховский в своем выступлении отмечал: «С историками мы работаем над общими томами “Истории СССР”, “Всемирной истории”, “Истории культуры” – тут очень много общих научных интересов» (цит. по: Карпюк, 2019. С. 170).

В итоге было принято компромиссное решение. По предложению академика-секретаря Отделения истории и философии А.М. Деборина была создана комиссия (М.И. Артамонов, С.П. Толстов, Г.Н. Войтинский), которой поручалось разработать статут МО и представить его на утверждение в отделение. Предполагалось следующее решение: Московское отделение является автономной организацией (при подчинении головному институту в Ленинграде), с собственным руководством, ученым советом и бюджетом. Такой выход из конфликта соответствовал политике руководства Академии наук, стремившегося ограничить рост числа организаций. Пусть не в полной мере, но были удовлетворены и требования стремившихся к автономии сотрудников МО (Карпюк, 2019).

Принятию этого решения Академией наук летом или осенью 1941 г. помешало начало войны. Сотрудники ленинградской части ИИМК, не ушедшие на фронт и не погибшие во время блокады, были эвакуированы в Среднюю Азию, Куйбышевскую область, Казань и Елабугу. В октябре связь сотрудников МО с Ленинградом полностью прервалась. В Москве 10 октября также началась подготовка к эвакуации, но в условиях неразберихи тех дней в Ташкент отправились только два человека – временный руководитель отделения А.В. Збруева и бухгалтер Л.Н. Эсаулов. Тем не менее из 22 штатных научных и научно-технических сотрудников МО в Москве в конце декабря 1941 г. или в январе 1942 г. оставались ученый секретарь Т.С. Пассек, В.Н. Чернецов, В.А. Городцов, Е.И. Горюнова, С.В. Киселев, С.А. Тараканова, А.П. Смирнов, В.Д. Блаватский и др.; после лечения в госпитале и демобилизации из армии (20.01.1942) в Ташкенте находился заведующий МО С.П. Толстов. Уполномоченным для руководства группой, оставшейся в Москве, стал “явочным порядком” этнолог и археолог В.Н. Чернецов, обладавший с 1920-х годов немалым опытом работы в экстремальных условиях таежных и приполярных экспедиций на Ямале и в Северном Зауралье. Осенью и зимой 1941/42 г. именно на Чернецова легло фактическое руководство отделением (Платонова, 1991. С. 52, 53; Карпюк, 2019). Благодаря организаторским усилиям Валерия Николаевича в 1942 г. сформировалось инициативное “московское ядро ИИМК”, остававшееся сравнительно дееспособным на фоне находившихся в блокадном Ленинграде и разбросанных по стране коллег.

В сохранении организационного единства МО ИИМК важную роль сыграло участие в Комиссии по истории Великой Отечественной войны под руководством И.И. Минца. “Участие в делах различных комиссий и организаций оборонного назначения помогло до определенной степени сохранить юридическое лицо. Через некоторое время московская группа сумела открыть собственный счет в банке, добилась перевода всех кредитов Московского отделения в Москву и наладила регулярную выплату зарплаты сотрудникам, минуя Ташкент” (Платонова, 1991. С. 53).

План работы Московской группы на 1942 г. предусматривал выезды на места археологических и архитектурных памятников в освобожденные районы для экспертизы разрушений историко-культурных ценностей. С ноября эта работа велась по заданию Чрезвычайной государственной комиссии: совершены поездки в Истру, Волоколамск, Ярополец, Иосифо-Волоцкий монастырь, Можайск, Бородино, Дмитров и др., составлялись списки пострадавших памятников. Часть сотрудников была привлечена к работам Экспедиции особого назначения. В 1942 и 1943 гг., кроме того, удалось продолжить раскопки Звенигородского городища (Н.Н. Воронин, Б.А. Рыбаков) (Археологические…, 1962. С. 127, 128).

К 1943 г. стало ясно, что раздробленность Елабужской, Ташкентской и Московской групп ИИМК является главным препятствием на пути любых организационных мер по упорядочению работы института. Сложившаяся до войны структура уже не отвечала реальному положению дел. Запоздалая и плохо организованная эвакуация ИИМК из осажденного Ленинграда, распыленность его по стране, катастрофическое уменьшение количества сотрудников, погибших в блокаду и на фронтах, нанесли институту невосполнимый урон. Насущным стал вопрос: где теперь будет находиться основная база ИИМК? Коллектив МО к 1943 г. обрел довоенный облик. Из армии вернулись сотрудники, ушедшие на фронт в 1941 г. Они включились в экспертную работу по заданию Чрезвычайной государственной комиссии. В Москве волею судьбы оказались археологи (Н.Н. Воронин, П.Н. Шульц и др.), работавшие до войны в Ленинграде.

В итоге МО ИИМК не только сохранилось как работоспособная единица, но и стало единственным активно действующим подразделением института. Этому в немалой степени способствовала инициатива сотрудников отделения, и прежде всего В.Н. Чернецова. Важную роль сыграло участие московских археологов в государственных проектах по документированию разрушенных фашистами памятников археологии, истории и культуры. Решение о “конституировании” автономного МО ИИМК, которое так энергично отстаивали С.П. Толстов, А.В. Арциховский, О.Н. Бадер на заседании Отделения истории и философии АН СССР в июне 1941 г., было отложено из-за военного времени; фактически зимой 1941/42 г. МО работало в автономном режиме.

В итоге, исходя из реального положения дел, Академия наук в июле 1943 г. официально перевела дирекцию ИИМК в Москву. Руководителем института стал академик Б.Д. Греков. В конце 1943 г. было утверждено положение о двух равноправных отделениях – Московском и Ленинградском – со своими учеными советами и разделением отделов. В начале 1944 г. в Москву был окончательно переведен сектор славяно-русской археологии, а также сектора неолита, бронзового и железного веков. Кроме того, здесь образовался ряд новых секторов и групп (истории искусств, вспомогательных дисциплин, военных древностей и др.). В Ленинграде остались сектора палеолита, античной археологии, восточной археологии, группы изучения бронзового века, Древней Руси, а также архивы и лаборатория археологической технологии (Платонова, 1991. С. 63).

В 1944 г. ситуация на фронтах коренным образом изменилась. ИИМК помимо работ по заданию Чрезвычайной государственной комиссии в Крыму (В.Д. Блаватский), на Северном Кавказе (В.Н. Чернецов), Украине (Б.Н. Граков, Т.С. Пасек, Б.А. Рыбаков), Смоленщине (А.В. Арциховский) (Материалы…, 1945. С. 141–158) активизировал полевые археологические исследования. С 1945 г. они приобрели масштабный характер. Подмосковная экспедиция (А.В. Арциховский) продолжила раскопки вятичских курганов, О.А. Кривцова-Гракова возобновила исследование Абашевского могильника, А.В. Збруева провела разведки в бассейне р. Сысолы в Коми АССР, начались работы Галичской (М.Е. Фосс), Псковской (С.А. Тараканова), Владимирской (Н.Н. Воронин), Рязанской (М.В. Воеводский), Старорязанской (А.Л. Монгайт), Поросской (Т.С. Пассек), Никопольской (Б.Н. Граков), Тавро-Скифской (П.Н. Шульц), Пантикапейской (В.Д. Блаватский), Северобарабинской (В.Н. Чернецов) экспедиций (Археологические…, 1962. С. 129–142). За самоотверженную работу в годы Великой Отечественной войны ряд сотрудников отделения награжден медалью “За оборону Москвы”, а патриарх московских археологов В.А. Городцов за заслуги в общественной и научной деятельности был удостоен ордена Ленина.

Важное патриотическое значение приобрела в годы войны просветительская деятельность. Ученые МО включились в написание научно-популярных книг в серии “Культурные сокровища народов СССР”. Среди законченных к 1943 г. книг: “Древнерусские города” и “Памятники Владимиро-Суздальского зодчества XI–XIII вв.” (Н.Н. Воронин), “Древний Псков” (С.А. Тараканова), “Памятники культуры древней Сибири” (С.В. Киселев), “Памятники античного искусства Северного Причерноморья” (В.Д. Блаватский), “Крепостная стена Троице-Сергиевской лавры” (Н.М. Коробков), “Древнее Подмосковье” (Н.Н. Воронин и М.А. Ильин). В.А. Городцов подготовил к публикации 2-е издание книги “Археология. Т. 1. Каменный период”, а также многолетний труд “Археология. Т. 2. Палеометаллическая эпоха”, но издать их в годы войны не удалось. А.П. Смирнов завершил работу над докторской диссертацией “Волжские булгары”. С.В. Киселев и Т.С. Пассек представили рукописи “Таштыкские памятники на Енисее” и “К вопросу о древнем населении в Днепровско-Днестровском бассейне”.

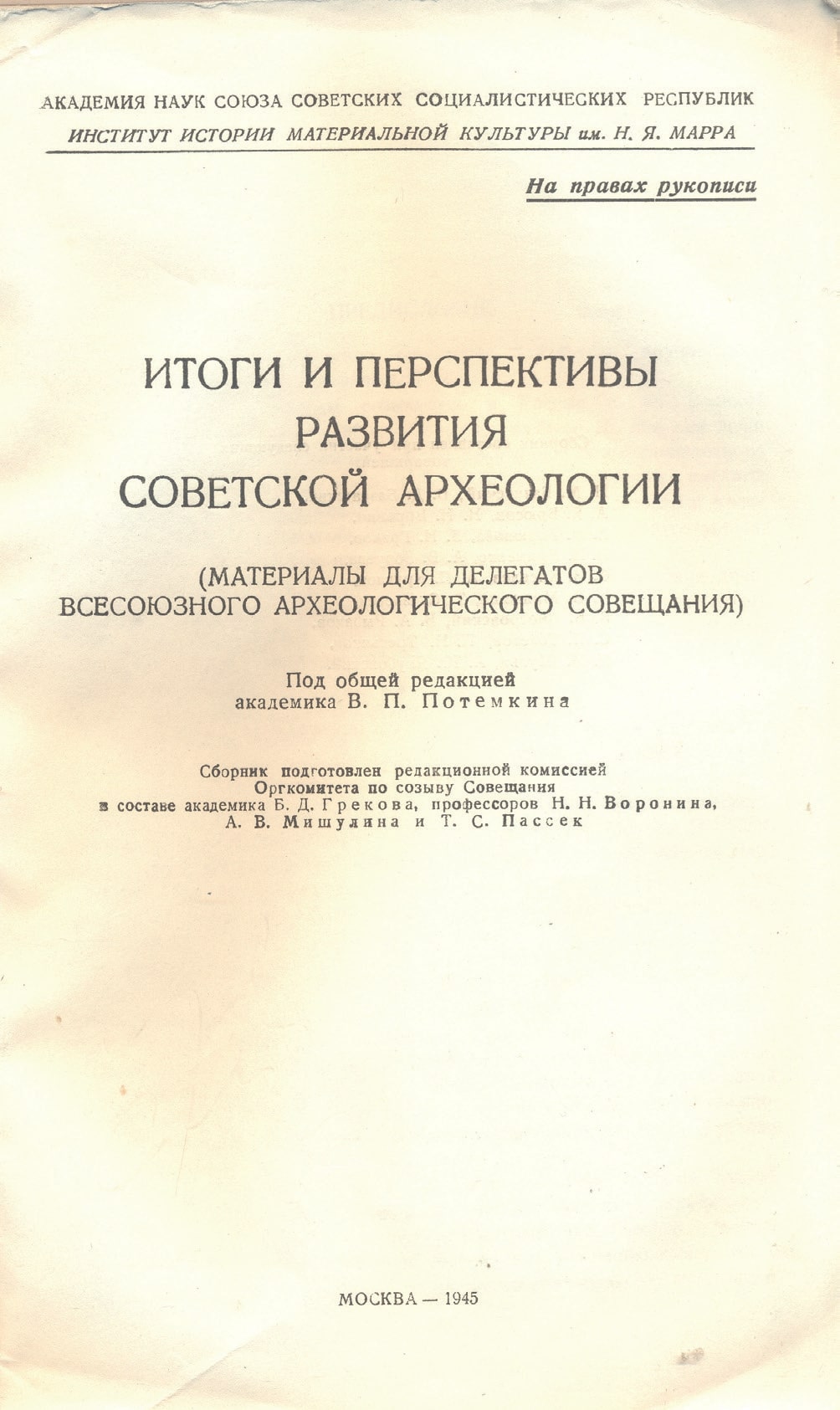

Рис. 8. Титул издания “Итоги и перспективы развития советской археологии” (1945). Fig. 8. The title-page of the publication “Results and prospects for the development of Soviet Archaeology”

Начиная с 1943 г. в МО была намечена обширная научная программа на ближайшие пять лет. Она предусматривала ревизию всех принятых в то время хронологических систем неолита, бронзового и раннего железного веков; изучение этногенеза и культуры различных народов СССР в тесном сотрудничестве с антропологами и лингвистами; дальнейшее углубление изучения античной культуры; исследование древнерусской культуры в широком плане (история городов, история жилищ, проблемы язычества, истоки русского военного искусства). Реализация этой программы, по словам С.П. Толстова, должна была явить собой “грандиозное произведение, которое будет достойно нашей страны” (цит. по: Платонова, 1991. С. 69). Первые результаты этой работы появились уже в 1944 г. Удалось подготовить к (т. I и II), главы Н.Н. Воронина по истории древнерусского зодчества и Б.А. Рыбакова о прикладном искусстве Киевской Руси и славянском языческом искусстве для “Истории русского искусства” (т. I), а также исследования “Окский неолит” (А.Я. Брюсов), “К вопросу о хронологии северного неолита европейской части СССР” и “Беломорская культура” (М.Е. Фосс), “Позднее Триполье” (Т.С. Пассек), “Фатьяновская культура” (О.А. Кривцова-Гракова), “Материалы по античной фортификации в Северном Причерноморье” и “Харакс” (В.Д. Блаватский), “Каменское городище на Днепре” (Б.Н. Граков), печати монографию “История культуры Древ “Изобразительное искусство обских угров” ней Руси” (т. 1), сборник “Военные древности” (В.Н. Чернецов), “Археологические памятники Башкирии булгаро-татарской эпохи” и “Памятники древних славян на Нижней Волге и Дону” (А.П. Смирнов), “Лыжи на Руси” (А.В. Арциховский), “Палеолитические стоянки Аникеев ров и Бугорок” (М.В. Воеводский) (Рефераты…, 1945. С. 25–40). Большая часть этих работ была опубликована после войны.

В конце декабря 1943 г. в Москве состоялась научная сессия (совместно с Институтом этнографии), посвященная вопросам этногенеза славян. Наряду с вышедшим в 1941 г. в осажденном Ленинграде сборником “Этногенез восточных славян” (МИА; № 6) сессия подвела некоторые итоги многолетних работ в области изучения славянского прошлого. Но наиболее важным научным мероприятием, организованным московской частью ИИМК еще до завершения Великой Отечественной войны, стал созыв Всесоюзного археологического совещания в Москве в конце февраля – начале марта 1945 г. (Итоги…, 1945). Совещание сыграло огромную роль в дальнейшем развитии археологии в СССР. Поводом стали два юбилея: в 1944 г. исполнялось 85 лет со дня основания Императорской археологической комиссии и 25 лет – Института истории материальной культуры. Президиум АН СССР поддержал эту инициативу.

В обращении Оргкомитета по подготовке совещания к его участникам подчеркивалось, что “Всесоюзное археологическое совещание ныне состоится впервые” (Итоги…, 1945. С. 8). Первое из них собиралось в Москве, последующие совещания или съезды (и эта оговорка не случайна!) намечались, как ранее в дореволюционной России, в других городах Союза. Совещание 1945 г. по масштабу и значимости в полной мере сопоставимо с дореволюционными археологическими съездами; оно, безусловно, в реальности и являлось Всесоюзным археологическим съездом. Совещание было организовано учениками В.А. Городцова (и в первую очередь С.В. Киселевым, хотя он и не входил в состав Оргкомитета совещания). Городцов безуспешно стремился на протяжении 1920–1930-х годов возобновить деятельность Всероссийских археологических съездов (Вдовин и др., 2008). Этот вопрос вновь поднимался его учениками в 1939 г. на конференции музеев НКП РСФСР (Первая…, 1939). С широкой программой мер по восстановлению археологической службы страны выступил в 1943 г. П.Н. Шульц. Одним из пунктов его программы было возобновление традиции проведения археологических съездов. Предложение Шульца поддержал Н.Н. Воронин (Платонова, 1991. С. 69).

Решимость дирекции ИИМК и Президиума АН СССР провести в годы войны Всесоюзное археологическое совещание соответствовала патриотическому настрою военных лет. Действительно, советским археологам необходимо было не только подвести итоги своей деятельности за 25 лет, но и наметить дальнейшие пути работы в соответствии с новыми задачами военного и послевоенного периода. Совет народных комиссаров в итоге поддержал эту инициативу. Многими исследователями отмечалось, что в годы войны заметно ослаб идеологический пресс государства. И это тоже способствовало организации и проведению совещания. Его программа состояла из трех пунктов: 1) итоги археологической работы за 27 лет (1917–1944), 2) вопросы планирования и организации научных работ археологов СССР на ближайшее пятилетие, 3) состояние археологического законодательства и охраны археологических памятников в СССР (Итоги…, 1945. С. 12, 13), и по каждому из них были созданы специальные секции во главе с Б.Д. Грековым, И.И. Мещаниновым и И.Э. Грабарем (Рис. 8).

Совещание закрепило ведущую роль московского ИИМК в структуре археологических учреждений страны. 9 января 1945 г. московская часть ИИМК решением Президиума АН СССР стала основным археологическим учреждением Академии наук, а ленинградская – ее филиалом. В 1946 г. директором ИИМК был назначен А.Д. Удальцов, но всю практическую работу вел его заместитель С.В. Киселев, именно его перу принадлежит статья о 25-летнем юбилее института, опубликованная в “Вестнике АН СССР” (Киселев, 1944). В 1956 г. директором стал Б.А. Рыбаков (в ИИМК с 1943 г.). Постановлением АН СССР от 4 сентября 1957 г. ИИМК был переименован в Институт археологии АН СССР.

Библиография

- 1. Алёкшин В.А. Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа // Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.) / Отв. ред. Е.Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 100–159.

- 2. Археологические экспедиции Государственной Академии истории материальной культуры и Института археологии Академии наук СССР (1919–1956 гг.): Указатель / Ред. Н.Н. Воронин, М.А. Тиханова. М.: АН СССР, 1962. 264 с.

- 3. Арциховский А.В., Киселев С.В., Смирнов А.П. Возникновение, развитие и исчезновение “марксистской археологии” // СГАИМК. 1932. № 1–2. С. 46–48.

- 4. Бухерт В.Г. Московская секция Государственной Академии истории материальной культуры (1919–1929) // Археографический ежегодник за 2004 год / Отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Наука, 2005. С. 409–427.

- 5. Вдовин А.С., Кузьминых С.В., Серых Д.В. Всероссийские археологические съезды: от Пскова до Новосибирска // РА. 2008. № 4. С. 170–177.

- 6. Городцов В.А. Дневники (1928–1944). В 2-х кн. Кн. 1: 1928–1935. М.: ИА РАН, 2015. 687 с.

- 7. Гуляев В.И. Введение // Институт археологии: история и современность. Сборник научных биографий / Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН, 2000. С. 3–23.

- 8. Егоров Д.Н. Общий очерк деятельности Московской секции // К десятилетию Октября: Сборник. Вып. I. М.: МС ГАИМК, 1928. С. 3–5.

- 9. Захаров А.А. Обзор деятельности Комиссии по археологии // К десятилетию Октября: Сборник. Вып. I. М.: МС ГАИМК, 1928. С. 6–11.

- 10. Итоги и перспективы развития советской археологии: (Материалы для делегатов Всесоюзного археологического совещания) / Отв. ред. В.П. Потемкин. М.: ИИМК, 1945. 197 с.

- 11. Карпюк С.Г. Московское отделение ИИМК, лето 1941 – зима 1941/42 г. // РА. 2019. № 2. C. 167–177.

- 12. Катагощина М.В. Документы Московской секции ГАИМК (1922–1930) // Письменные источники в собрании ГИМ: Материалы по истории культуры и науки в России / Отв. ред. А.К. Афанасьев. М.: ГИМ, 1993. С. 88–95 (ТГИМ; вып. 84).

- 13. К десятилетию Октября: Сборник. Вып. I. М.: МС ГАИМК, 1928. 69 с.

- 14. Киселев С.В. 25 лет советской археологии: (К юбилею Института истории материальной культуры имени Н.Я. Марра АН СССР) // ВАН. 1944. № 9. С. 24–44.

- 15. К лейн В.К. Опыты лабораторного исследования древних тканей // К десятилетию Октября: Сборник. Вып. I. М.: МС ГАИМК, 1928. С. 29–41.

- 16. Кондратьева Т.Н. Б.Ф. Поршнев в Московском отделении ГАИМК // Европа: международный альманах. Тюмень: ТюмГУ, 2005. Вып. 5. С. 185–188.

- 17. Макаров Н.А. Институт археологии: прошлое и настоящее // Институт археологии Российской академии наук / Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН, 2007. С. 6–13.

- 18. Мишулин А.В. К открытию отделения ГАИМК в Москве // СГАИМК. 1932. № 3-4. С. 72–74.

- 19. Первая Всероссийская археологическая конференция (10–13 апреля 1939 г.) / Отв. ред. Г.Г. Бережной. М.: ГИМ, 1939. 72 с.

- 20. Платонова Н.И. Институт истории материальной культуры в годы Великой Отечественной войны // Материалы конференции “Археология и социальный прогресс”. Вып. I / Ред. В.П. Алексеев и др. М.: ИА АН СССР, 1991. С. 45–78.

- 21. Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб.: Нестор-История, 2010. 316 с.

- 22. Рефераты научно-исследовательских работ за 1944 год. Отделение истории и философии / Отв. ред. В.П. Волгин. М.; Л.: АН СССР, 1945. 62 с.

- 23. Рыбаков Б.А. Советская археология за 50 лет // ВИ. 1968. № 1. С. 28–37.

- 24. Сорокина И.А. Московская секция Академии истории материальной культуры // КСИА. 2015. Вып. 240. С. 329–341.

- 25. Устав Российской Академии истории материальной культуры. Пг.: РАИМК, 1919. 30 с.

- 26. Шелов Д.Б. 70 лет Институту археологии // Материалы конференции “Археология и социальный прогресс”. Вып. I / Ред. В.П. Алексеев и др. М.: ИА АН СССР, 1991. С. 9–30.