- Код статьи

- S086960630007222-3-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007222-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 144-157

- Аннотация

В статье представлено стекло, найденное при раскопках Российско-палестинской экспедиции ИА РАН в 2017 и 2019 гг. в Иерихоне. Коллекция (84 фрагм.) содержит разнообразный ассортимент стеклянных изделий хорошо известных в Сиро-Палестинском регионе форм. Большинство находок – из датированных слоев омейядского и мамлюкского периодов. Большая часть сосудов выполнена в технике свободного выдувания, и лишь несколько выдуты в форму. Стекло омейядского времени, продолжающее линию развития стекла византийского периода, представлено простыми формами. Часть сосудов украшена цветными нитями и “выщипами”. Позже происходит смена ассортимента: в моду входят прокатанный орнамент и роспись эмалями и золотом, особую популярность получают браслеты. Публикация находок из Иерихона представляет интерес для всех исследователей, изучающих стекло, так как изделия многочисленных сиро-палестинских стеклоделательных центров широко распространялись на обширной территории, охватывавшей Средиземноморье, Скандинавию и Русь.

- Ключевые слова

- Иерихон, стекло, поздневизантийский период, омейядский период, мамлюкский период

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 900

Силикатные индустрии поздней античности и средневековья обычно изучаются раздельно, что не вполне верно. Их совместное рассмотрение, особенно в сложном процессе трансформации технологий и форм, тесно связанных и с утилитарными функциями предметов, образом жизни и вкусами населения Палестины в эпоху этноконфессионального перелома, предоставляет особые возможности и для изучения самого процесса, и для правильного построения камеральной обработки и анализа комплексов в целом. Изучение керамики и стекла как единого информационного ресурса при раскопках Иерихона византийского и омейядского периодов доказывает это – возможно, благодаря тому, что здесь изучаются материалы долго существовавшей производственной зоны, производившей керамику и, вероятно, имевшей дело с металлургией.

Конечно, такая версия комплексного подхода предполагает предварительную работу по анализу каждой общности отдельно с привлечением свойственных только ей аналогов и литературы. Именно поэтому статья о стекле рассматривается как первая в цикле новых работ по керамическому производству в Иерихоне. Обратимся к материалу. Публикуемое стекло происходит из раскопок Российско-палестинской экспедиции ИА РАН в 2017 и 2019 гг. на Русском участке в Иерихоне (Беляев, 2016). Коллекция небольшая (84 фрагм.), но содержит разнообразный ассортимент стеклянных изделий, происходящих из слоев омейядского и мамлюкского времени. Следует особо отметить, что мамлюкские слои содержат значительную примесь материала поздневизантийского/омейядского1 времени, что можно объяснить наличием многочисленных мусорных ям, выкапывание которых приводило к смешению материала из разных слоев. Это до некоторой степени уменьшает его стратиграфическую ценность.

Стекло из раскопок Иерихона уже служило объектом довольно подробной аналитической публикации (Golofast, 2016b), поэтому для настоящей статьи выбраны только наиболее интересные или впервые встреченные в ходе раскопок экземпляры, для которых подобран необходимый круг аналогий.

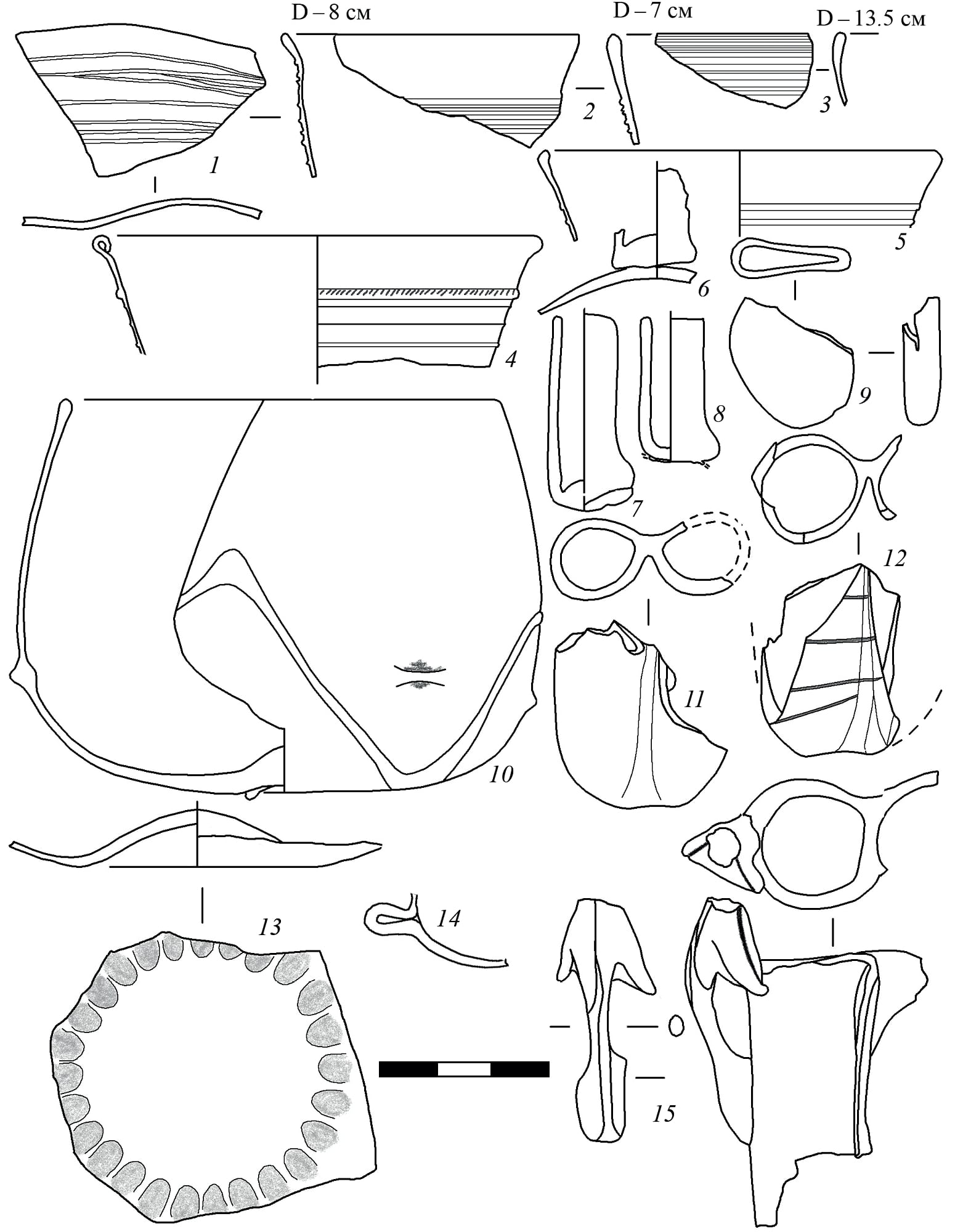

Рис. 1. Стекло поздневизантийского и омейядского времени. 1–5 – сосуды, декорированные спиралевидно напаянными цветными нитями стекла; 6–8 – лампады с центральной трубкой для фитиля; 9 – ампула; 10 – кубок с “выщипами”; 11, 12, 15 – косметические трубочки; 13 – чаша, выдутая в форму; 14 – сосуд со складкой на внешней поверхности. Fig. 1. Glass of the Late Byzantine and Umayyad periods

За редким исключением выявленные сосуды поздневизантийского и омейядского периодов выполнены в технике свободного выдувания. Среди них выделены декорированные накладными нитями стекла и сосуды с “выщипами”. Отдельные группы составляют осветительные приборы, косметические трубочки и ампулы.

Украшение сосудов спиралевидно напаянными цветными нитями стекла считается характерной чертой стиля Палестины византийского и особенно омейядского периодов, когда такая орнаментация становится особенно разнообразной и богатой. Однако, как показали раскопки слоя разрушения 749 г. в Бет Шане, к концу омейядского периода она теряет свою популярность и в более позднее время, хотя и используется, но значительно реже (Stern, 2001. P. 263; Hadad, 2005. P. 24, 25, 76). Таким образом, расцвет этого стиля приходится на первую половину омейядского периода.

В ходе раскопок 2017 и 2019 гг. найдено 7 фрагм. с такой орнаментацией: 1 – вне контекста, 2 – в слое мамлюкского времени, но со значительной примесью омейядского материала и 4 – в локусах омейядского времени, причем 2 из них – в локусе, содержавшем фрагменты сосудов с красной росписью, которые появляются в первой половине VIII в. (Walmsley, 1992. P. 256; Golofast, 2016а. P. 422, 423).

Сосуды сделаны из стекла хорошего качества без/или с незначительным количеством пузырьков и легким голубоватым или зеленоватым оттенком. Один фрагмент, по-видимому, принадлежал ойнохое или был деформирован под воздействием огня (рис. 1, 1), один – чаше со слегка загнутым вовнутрь краем (рис. 1, 3), остальные – кубкам с суживающимся книзу туловом (рис. 1, 2, 5). Один имеет завернутый вовнутрь край (рис. 1, 4), остальные – выпуклый оплавленный край. Два украшены спиралевидно напаянной нитью стекла того же цвета, что и весь сосуд, один – синего цвета, три – голубовато-бирюзового, один – нитями двух цветов (голубовато-бирюзового, цвет второй нити не определяется из-за выветривания), чаша украшена тончайшими нитями, цвет которых также не определяется.

Сосуды с “выщипами”. В заполнении печки для обжига керамики, функционировавшей в омейядский период и погибшей в результате землетрясения 749 г. (Голофаст, Ворошилов, 2018. С. 107), найден кубок со сферическим туловом и выпуклым оплавленным краем (рис. 1, 10; 2, 1). Дно слегка вогнуто, сферическо-коническое в сечении, с налепом в форме окружности диаметром 1.3 см от понтии на нижней поверхности. Нижняя часть тулова украшена зигзагообразно напаянной нитью стекла того же цвета, что и весь сосуд, с выщипами с отверстием между зигзагами. Стекло очень хорошего качества, прозрачное, с легким голубым оттенком, с немногочисленными мелкими пузырьками. Следы выветривания практически отсутствуют.

Подобный прием орнаментации сосудов (в англоязычной литературе pinched или nipped decoration) появляется в поздневизантийский период, но особую популярность приобретает в омейядское время (Lester, 2004. P. 206; Hadad, 2005. P. 76). Как правило, он располагался, как в нашем случае, на нижней части тулова, ближе к дну сосуда (Golofast, 2016b. Fig. 2, 21, 22), использовался для украшения сосудов самых разных типов. Небольшая стеклоделательная мастерская с многочисленными кубками, украшенными подобным образом, открыта в Пелле (Walmsley, 1992. P. 255). Подобные находки происходят главным образом из омейядских слоев в Тверии, Рамле, Хирбет Табалия, Хорбат Хермешит, Бет Шане (Lester, 2004. P. 204, 206. Fig. 7.14, 171–173; Gorin-Rosen, 1999. P. 11. Fig. 1, 15, 16, 18; Gorin-Rosen, 2000. P. 86. Fig. 2, 12, 13; Winter, 1998. P. 176. Fig. 1, 4; Hadad, 2005. P. 21. Pl. 4, 78–81) и т.д. Самый поздний фрагмент – из слоя позднефатимидского времени (1033–1100) в Тверии (Lester, 2004. P. 205, 206. Fig. 7.14, 171–173).

Предполагается, что стеклянные лампады, предназначенные для использования в повседневной жизни, были восточносредиземноморской, скорее всего, палестинской инновацией, которая датируется первой половиной IV в. Церкви очень быстро приняли это нововведение. Уже в конце IV в. монахиня Эферия (или Эгерия), посетившая в это время Святую землю, писала о “многочисленных огромных стеклянных лампадах, которые горят повсюду” (цит. по: Stern, 2001. P. 262). Однако в других регионах стеклянные осветительные приборы входят в обиход, по-видимому, на столетие позже. Именно в это время появляются основные типы лампад, которые позже широко распространяются по всему византийскому миру. Это трехручные лампады, лампады с центральной трубкой для фитиля и лампады со свисающей ножкой. Все типы использовались для освещения как церквей, так и общественных зданий, а их форма оставалась практически неизменной на протяжении столетий, а некоторые из них производятся до сих пор. Стеклянные лампады были гораздо удобнее и экономичнее. Если терракотовые светильники полностью заполняли маслом, то стеклянные заполняли водой и только сверху наливали слой масла. Вода остужала масло и автоматически гасила фитиль, если масло заканчивалось. Стеклянные лампады горели намного дольше, а свет их был почти в два раза ярче (Stern, 2001. P. 262, 263).

Трехручные лампады (Isings-134) (Isings, 1957. P. 162) типичны для V–VII вв. и считаются прототипами больших ламп для мечетей, расписанных цветными эмалями (Crowfoot et al., 1931. P. 199, 200). Самые ранние экземпляры появляются в IV (Tatton-Brown, 1984. P. 202; Dussart, 1998. P. 85) или первой половине V в. (Patrich, 1988. P. 138), бытуют до настоящего времени (Crowfoot, 1957. P. 405) и хорошо представлены в Восточном Средиземноморье (аналогии см. Golofast, 2016b. P. 471, 472).

Фитиль в таких лампадах поддерживался проволочными металлическими держателями, но в Сиро-Палестинском регионе использовали и более удобные в этом плане лампады, которые также часто снабжались ручками для подвешивания, но имели стеклянную припаянную к дну цилиндрическую трубку, в которую вставлялся фитиль. У известных нам целых экземпляров таких лампад было цилиндрическое, в форме усеченного конуса или округлое тулово. Они могли иметь плоские донья, но чаще встречаются лампады с вогнутым дном, в которых фитиль был поднят выше, чем у лампад с плоским дном. В Палестине самые ранние экземпляры лампад этого типа относятся к концу V или самому началу VI в. (Stern, 2001. P. 273), в омейядское время они становятся доминирующим типом осветительных приборов (Gorin-Rosen, 2000. P. 91. Fig. 3, 33; Lester, 2004. P. 195, 199. Fig. 7.11, 142–149; Hadad, 2005. P. 29. Pl. 22, 423) и бытуют, по-видимому, до X в. включительно (Weinberg, Stern, 2009. Р. 155) или даже позже: в Бет Шане они использовались до мамлюкского периода (Hadad, 1998. Fig. 7, 72, 73). Обширный список находок лампад этого типа приводят Г. Уайнберг и Е. Штерн, отмечая их наибольшую концентрацию в Сиро-Палестинском регионе (Weinberg et al., 2009. Р. 154, 155). Мастерская поздневизантийского времени, производившая такие лампады, открыта в Рамле (Tal et al., 2008. P. 87. Fig. 10, 2). Возможно, их производили и в Аполлонии-Арсуф (Freestone et al., 2008. Fig. 4, 6). В ходе раскопок в Иерихоне найдено несколько фрагментов вогнутых доньев с припаянными к ним цилиндрическими трубками и самих цилиндрических трубок (рис. 1, 6–8). Скорее всего они принадлежали описанным лампадам, но могли принадлежать и так называемым большим лампам для мечетей (mosque lamps), которые также иногда снабжались подобными трубками.

Лампады с внешней складкой под венчиком. Не исключено, что таким лампадам принадлежало несколько небольших фрагментов стенок из зеленоватого естественно окрашенного стекла с полой складкой на внешней стороне, происходящие из локусов омейядского времени (рис. 1, 14). Складки обычно располагались под венчиком и служили держателем для бронзовой или железной петли, с помощью которой лампада подвешивалась. Подобная конструкция (лампада и проволочный железный держатель) найдена в Хирбет Табалия, недалеко от Иерусалима, в высеченной в скале келье отшельника VI–VIII вв., хотя возможна и более поздняя дата (Kogan-Zehavi, 1998. P. 142. Fig. 12). Сосуды с подобной складкой на внешней стороне бытовали до мамлюкского времени включительно.

Целые лампады этого типа имеют форму усеченного конуса. Они найдены на Афинской Агоре, где их относят к XIV в. (Weinberg et al., 2009. Р. 154, 175. Fig. 22, 398, 399. Pl. 36) и Бейруте (Jennings, 1997–1998. P. 126. Fig. 7, 15). Фрагменты сосудов с таким оформлением стенок найдены в контексте мамлюкского времени в Назарете (Alexandre, 2012. Р. 92. Fig. 4, 3, 4, 6), Кусейр аль-Кадиме (Meyer, 1992. Pl. 19, 525, 526). Причем они не обязательно принадлежали лампадам, так как встречаются и другие типы сосудов с такими складками (Meyer, 1992. P. 88). Например, в позднеримский и ранневизантийский периоды в Сиро-Палестинском регионе и Египте были широко распространены банки с такой складкой на горле, которая, по мнению Штерн, выполняла декоративные функции (Stern, 2001. P. 150. Fig. 116–126). Иерихонские находки слишком незначительны, чтобы можно было с уверенностью определить тип сосуда, которым они принадлежали.

Выдутые в форму сосуды. Сосуды с орнаментом, полученным путем выдувания в форму, были весьма распространены в ранне и среднеисламское время. В Иерихоне в слое омейядского времени найден фрагмент чаши с вогнутым округлым в сечении дном с расходящимися от него языкообразными вогнутостями (рис. 1, 13) и круглым налепом от понтии диаметром 0.8 см на нижней поверхности. Стекло зеленоватое, естественно окрашенное, с многочисленными мелкими сферическими пузырьками. В Рамле в слое с омейядской монетой найден похожий фрагмент дна с таким же стандартным выдутым в форму ребристым орнаментом (Gorin-Rosen, 2010. Р. 246. Fig. 10.9, 1). В Бет Шане два фрагмента таких же доньев происходят из контекста аббасидо-фатимидского времени (Hadad, 2005. P. 36, 37. Fig. 31, 604–606).

В Палестинском регионе косметические сосуды, состоящие из двух трубочек, получаемых путем соединения в горячем состоянии противоположных стенок широкой цилиндрической трубки, были одним из самых распространенных типов стеклянных сосудов и одним из самых долго живущих: они бытовали с конца III в. (Stern, 2001. P. 272) до омейядского периода включительно. Три из четырех иерихонских экземпляров найдены в локусах поздневизантийского/омейядского времени, один – вне контекста (рис. 1, 11, 12, 15). Фрагментированность иерихонских сосудов (от трех дошедших до нас сосудов сохранились только их нижние части) не позволяет воспользоваться разработанными для этой группы классификациями, хотя один из них украшен тонкой нитью стекла бирюзового цвета, которая была спиралевидно напаяна на широкую трубочку-заготовку (рис. 1, 12; 2, 3). Только от одного, найденного вне контекста, сохранилась верхняя часть с выпуклым оплавленным краем и угловатыми в плане и округлыми в сечении ручками, поднимающимися над краем сосуда (рис. 1, 15; 2, 2). Скол в самой высокой точке ручки говорит о том, что была еще и третья, поднимавшаяся над сосудом, наподобие ручки корзины. Стекло сосуда, в отличие от остальных, сделанных из стекла с зеленовато-голубоватым оттенком, светло-оливковое, с немногочисленными мелкими и довольно крупными эллиптическими пузырьками. Аналогичные сосуды концентрируются в Иерусалиме и горах Иудеи (Stern, 2001. P. 273). Одна из мастерских, производивших двойные трубочки, в том числе с тремя ручками, располагалась в Хирбат эль-Ньяна в районе Рамлы (Gorin-Rosen et al., 2007. P. 111, 114. Fig. 17, 3; 19). Судя по уплощенной нижней поверхности рассматриваемых сосудов, формовались они с использованием понтии.

Анализ содержимого 17 таких сосудов из Палестины, датирующихся IV–началом VII в., показал, что все они содержали черную краску для глаз, которая широко использовалась женщинами и мужчинами в косметических и медицинских (против глазных болезней, которые были распространены в Западной Азии и Египте) целях (Stern, 2001. P. 272).

Фрагмент ампулы со сплющенным линзовидным туловом и толстым дном, сделанной из зеленоватого стекла с единичными мелкими сферическими пузырьками, найден в локусе поздневизантийского/омейядского времени (рис. 1, 9). Однако, как правило, их датируют IX–X вв., хотя известны их находки в слоях VIII в. (Hadad, 2005. P. 39). Подобные сосуды, возможно, использовали для хранения небольшого количества лекарств. В Тверии в одном из помещений найдено семь ампул, в том числе и рассматриваемого типа, что позволило предположительно интерпретировать его как аптеку (Lester, 2004. P. 192. Fig. 7.9, 116–120). Они известны и в мамлюкских комплексах (Alexandre, 2012. Р. 95. Fig. 4, 4, 17).

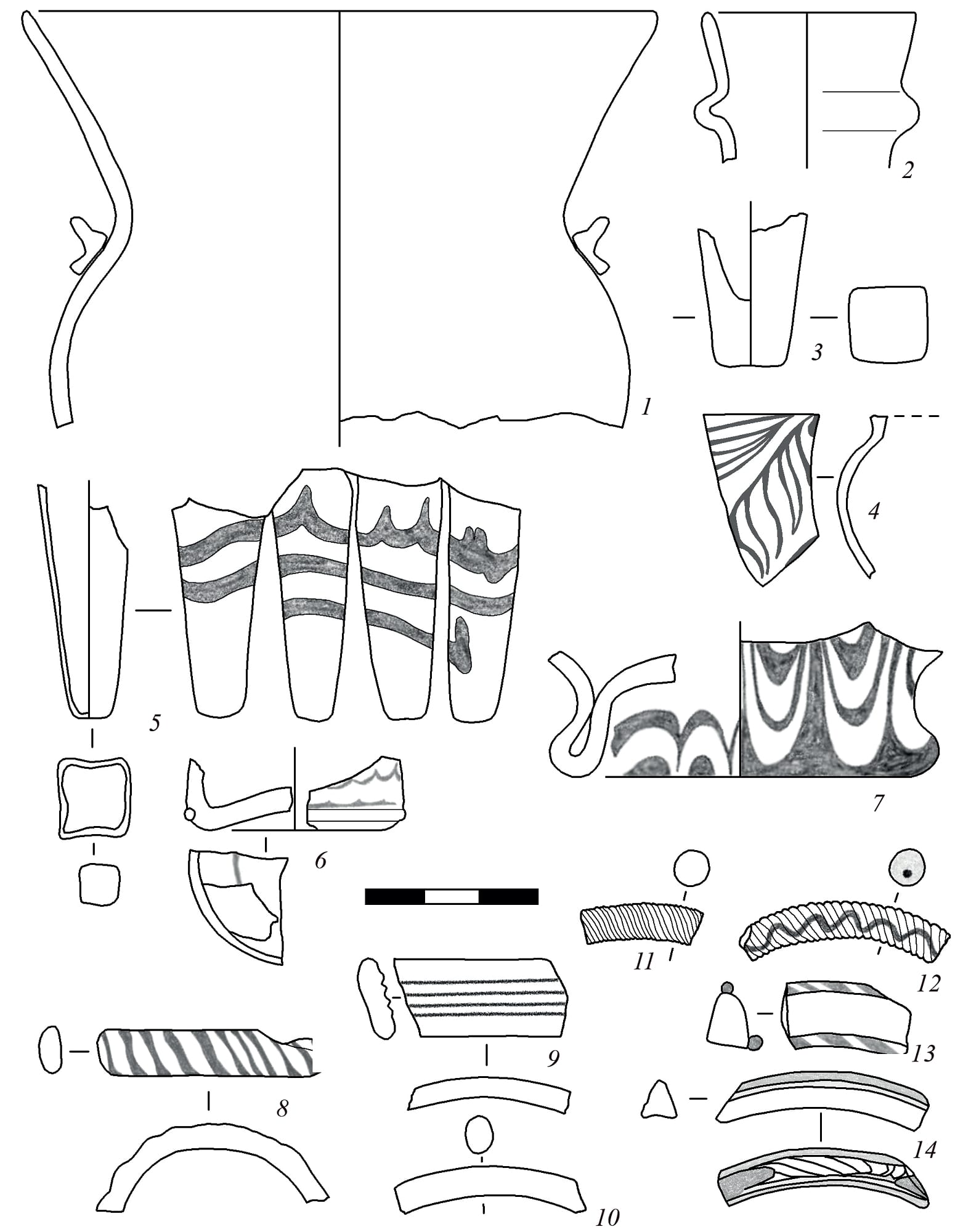

Стекло мамлюкского времени, когда стеклоделие Восточного Средиземноморья переживало новый период расцвета, представлено сосудами с прокатанным орнаментом, с росписью золотом и эмалью, лампами для мечетей, бутылями с расширением на горле, косметическими флаконами, браслетами. В Палестине орнаментация прокатанным орнаментом использовалась с омейядского времени (Hadad, 2005. P. 69), но в XII–XIII вв. она стала особенно популярной. Техника заключается в украшении сосуда полосами или нитями непрозрачного стекла, отличающегося по цвету от стекла самого сосуда. Их накладывали на заготовку, которую затем прокатывали по плоской отполированной мраморной или металлической плите (marver). В результате накладные полосы уплощались и как бы впаивались в толщу стекла основы. Только после этого приступали к окончательной формовке сосуда – заготовку при постоянном разогревании раздували до нужных размеров, придавали необходимую форму и формовали детали.

Рис. 2. Стекло из раскопок Иерихона. 1 – кубок с выщипами; 2, 3 – косметические трубочки; 4, 5 – сосуды с прокатанным орнаментом; 6 – сосуд с росписью эмалями и золотом; 7–9 – браслеты. Fig. 2. Glass from the excavations in Jericho

Основными центрами производства такого стекла в XII–XV вв. были Сирия (Хама) и Египет (Фустат), где использовались соответственно марганцевая и марганцевая и синяя основы (Brosh, 2014a. P. 302; 2014b. P. 912; Shindo, 1993). Но ближайший к Иерихону центр, выпускавший сосуды, выполненные в такой технике, располагался в Иерусалиме: во многих районах старого города найдено большое их количество и брак. Производство сосудов с прокатанным орнаментом в Иерусалиме относят к мамлюкскому времени, но не ранее XIV в., а разнообразие форм говорит об одновременном функционировании в городе нескольких мастерских (Brosh, 2014b. P. 912, 916). Для сосудов иерусалимского производства характерен орнамент из белого непрозрачного стекла по марганцевой основе, что совпадает с характеристиками сосудов, найденных в Иерихоне, где собрана небольшая, но довольно разнообразная коллекция таких изделий, найденных в слоях мамлюкского времени. Среди них – фрагменты чаш со сферическим ребристым туловом и слегка вогнутым дном, которые получали путем выдувания в форму, в ходе которого нити “вдавливались” в толщу стекла основы (Голофаст, 2016b. P. 470. Fig. 2, 19, 20). Чаши со сферическим туловом, в том числе ребристые, были особенно популярны. Причем использовали их не как столовую посуду, в качестве которой исламское население предпочитало использовать керамическую или фарфоровую, а в качестве светильников (Brosh, 2014b. P. 913).

Несколькими фрагментами в иерихонской коллекции представлен еще один популярный тип сосудов, украшенных подобным образом, – косметические флаконы. Такому флакону принадлежал фрагмент конической в сечении и квадратной в плане нижней части тулова, украшенного спиралевидно нанесенной, местами зигзагообразно, полоской белого непрозрачного стекла, впаянной в темно-марганцевую основу (рис. 3, 5). Возможно, таким же образом был украшен и второй сосуд, от которого тоже сохранилась нижняя часть тулова с плоской подошвой и довольно толстыми стенками из темно-синего стекла, которое из-за интенсивности красителя кажется почти черным (рис. 3, 3). Аналогичные фрагменты найдены в Гиват Ясафе (Gorin-Rosen 1999. Fig. 1, 9), Йокнеаме (Lester, 1996. P. 212. Fig. VII.12, 3), Назарете (Alexandre, 2012. Р. 98. Fig. 4.6, 6), Кусейр Аль-Кадиме (Египет), где они определяются как флаконы или бутылочки для сурьмы (Whitcomb, 1983. P. 103. Fig. 2, nn, pp; Meyer, 1992. Pl. 19, 552; Brosh, 2014b. P. 916. Fig. 5.15).

К таким же флаконам скорее всего относится фрагмент стенки округлого тулова небольшого сосуда, украшенного впаянным перьевидным орнаментом, выполненным белым непрозрачным стеклом по марганцевой основе (рис. 2, 4; 3, 4).

Еще один фрагмент, украшенный подобным образом, принадлежал кубку с цилиндрическим туловом, коническим в сечении вогнутым дном с крошечным кольцевидным поддоном, выполненным из круглого в сечении сплошного стеклянного дрота того же цвета, что и весь сосуд, напаянным вокруг дна (рис. 3, 6). Нижняя часть тулова украшена зигзагообразной впаянной тонкой нитью стекла. Окружность из такой же нити идет по периметру нижней поверхности дна и, по-видимому, шла под поддоном, но практически полностью перекрыта им. На нижней поверхности дна – “пятно” неправильной формы белого непрозрачного стекла, из которого сформованы декоративные нити. Стекло черное непрозрачное, реальный цвет из-за интенсивности красителя определить не удалось.

В этой же технике выполнен сосуд, от которого сохранился фрагмент вогнутого сферического в сечении дна на кольцевом расширяющемся книзу полом поддоне из марганцевого стекла, которое из-за интенсивности красителя кажется почти черным (рис. 2, 5; 3, 7). Похожий поддон найден в Тверии (Lester, 2004. P. 208. Fig. 7.16, 183).

Бутыли с расширением на горле (Bubble Neck Bottles). Фрагмент бутыли со слегка расширяющимся к выпуклому оплавленному краю горлом со слегка приплюснутым пузырем под краем, выполненный из зеленоватого, естественно окрашенного стекла, с редкими очень мелкими эллиптическими косыми пузырьками, происходит из слоя мамлюкского времени (рис. 3, 2). Близкая иерихонскому экземпляру аналогия из Кусейр аль-Кадима на берегу Красного моря также найдена в мамлюкском комплексе (Meyer, 1992. P. 76). Бутыли данного типа считаются самой характерной мамлюкской формой. Однако самый ранний сосуд этого типа происходит с корабля, потерпевшего крушение в бухте Серче Лимани в 1025 г. (Bass, 1984. Р. 68, 69. Fig. 5f), а самые поздние датируются XIV в. (Meyer, 1992. P. 76).

Лампы для мечетей использовались в основном для освещения мечетей, медресе и других общественных зданий, хотя известны их находки и на христианских памятниках. В ходе раскопок в локусе мамлюкского времени, но содержавшем большое количество омейядского материала, найден фрагмент такой лампы с шаровидным туловом и высокой отогнутой наружу горловиной с выпуклым краем (рис. 3, 1). Сразу под горловиной, в верхней части тулова сохранилось основание маленькой ручки. Как правило, такие лампы имели три или шесть ручек-петель для подвешивания. Нижняя часть лампы не сохранилась. Стекло зеленоватое, естественно окрашенное, с редкими мелкими пузырьками. Поверхность стекла слегка зашлифована.

Лампы для мечетей, несомненно, продолжают линию развития трехручных лампад, форма которых изменилась к XI–XII вв. под влиянием ранних металлических ламп, получивших распространение в Северной Африке, Центральной Анатолии и Иране (Крамаровский, 2009. С. 304, 308). Их появление обычно относят к середине VIII–IX в. (Lester, 2004. P. 195; Alexandre, 2012. Р. 95. Fig. 4:6, 1–5), но особое распространение они получают в мамлюкский период, когда появляются лампы с росписью цветными эмалями.

В 2017 г. в верхнем слое раскопа найден небольшой (2.4 × 2.65 см) фрагмент округлой стенки сосуда с росписью золотом и эмалью: сохранилась верхняя часть фигуры человека с золотым нимбом вокруг головы (рис. 2, 6). Волосы и черты лица выполнены черной краской, одежда – зеленой, детали одежды проработаны черным. Качество стекла не определяется, хотя на просвет просматривается его зеленоватый оттенок. Следует отметить, что стекло большинства сосудов с росписью эмалью и золотом не очень высокого качества. Как правило, оно с легким зеленоватым или светло-коричневым оттенком и довольно большим количеством пузырьков.

Рис. 3. Стекло мамлюкского времени. 1 – лампа для мечетей; 2 – бутыль с расширением на горле; 3–7 – сосуды с прокатанным орнаментом; 8–14 – браслеты. Fig. 3. Mamluk glass

Росписью украшали сосуды самых разных форм. Судя по округлой форме иерихонского фрагмента, он, скорее, принадлежал чаше или флакону, но не лампе для мечети, так как фигуративные элементы на таких лампах не разрешались (Tatton-Brown, 1999. Р. 135). Сосуды с росписью эмалями и золотом очень высоко ценились: ими обычно владели очень состоятельные люди, которые использовали их только в особых случаях, а лампы передавали в дар мечетям. Однако множество фрагментов сосудов, расписанных золотом и эмалью, найденных в разных центрах Европы, Крыму, Закавказье и Руси, говорят о том, что более дешевые их варианты производились на продажу (Carboni, 2001. P. 203). Центры по производству такого стекла располагались в нескольких городах Сирии (Алеппо, Дамаск и др.), которая доминировала в этом производстве в XIII в., а в XIV в. – в Фустате (Египет). Попытки выделить признаки, характерные для продукции разных центров, пока не увенчались успехом. По мнению С. Карбони, роспись золотом и эмалью появилась в XII в. на территории Сирии, возможно в Ракке. Самый ранний сосуд, правда, с росписью только золотом датируется второй четвертью XII в., а два, с росписью золотом и эмалью, последней четвертью XII – началом XIII и второй четвертью XIII в. (Carboni, 2001. Р. 204). Наивысшего расцвета эта техника достигла к середине XIII в. В течение XV в. она постепенно угасает.

Рассматриваемый сосуд входит в группу с изображением христианских и придворных сцен, которые были характерны для сирийского стекла середины XIII в. Уже к концу XIII в. мастера начали избегать изображения человеческих фигур, а изображения животных свелись к стилизованным фигурам неопределяемых четвероногих. Частично это связывают с правлением султана Египта Мухаммада I, который придерживался ортодоксальных взглядов на искусство (Carboni, 2001. P. 205, 206). Таким образом, иерихонский экземпляр можно датировать временем в пределах второй половины XIII в., ближе к его середине.

Стеклянные браслеты, известные еще со II тыс. до н.э., в Восточном Средиземноморье оставались чрезвычайно редки вплоть до середины III в. н.э. (Spaer, 1988. Р. 60). Появление браслетов именно в это время объясняется модой на браслеты как таковые. Считается, что самые ранние браслеты из стекла, которое всегда выглядит черным и непрозрачным, были призваны имитировать браслеты из гагата и обсидиана, популярные в позднеримский период, очевидно, как часть общей моды на черный цвет (Spaer, 1988. Р. 51, 52). Появившись браслеты уже не выходили из обихода жителей Палестины и ее соседей.

Три фрагмента относятся к группе доисламских браслетов. Два из них, овальный и полукруглый в сечении, найдены в локусах омейядского времени (рис. 3, 10). Такие браслеты были широко распространены с III в. и известны до VII в. включительно (список аналогий см. Spaer, 1988. Р. 54, 55).

Фрагмент плосковыпуклого в сечении браслета с косыми желобками на внешней поверхности (тип B3а по Спейер) найден, к сожалению, вне контекста (рис. 3, 8). Браслет небольшого диаметра и предназначался, скорее, для ребенка. Большинство известных на сегодняшний день целых браслетов этого типа бесшовные, т.е. их делали путем насаживания небольшого количества горячего стекла на металлический стержень, от которого быстрым движением стекло отделяли и начинали вращать на нем, часто разогревая, пока не получали браслет нужного диаметра. Как ни странно, браслеты с подобной орнаментацией редко встречаются на территории Палестины, но распространены в Европе (Spaer, 1988. Р. 57), в частности несколько экземпляров найдено в Херсонесе (Голофаст, 1996. С. 57). Датируются они III–IV вв.

Стекло всех трех браслетов из-за интенсивности красителя кажется черным. По наблюдениям М. Спейр, черный цвет был характерен для браслетов III–начала IV в. В последующее время к черному цвету добавляются другие цвета, в частности светло-коричневый (Spaer, 1988. Р. 60). Именно из стекла этого цвета сделан уплощенный браслет с четырьмя продольными желобками на внешней поверхности (тип В4 по Спейер), найденный в мамлюкском слое, правда, содержавшем большую примесь материала омейядского времени (рис. 3, 9). Браслеты этого типа появляются, по-видимому, в V в. (Spaer, 1988. Р. 60). Аналогичные найдены в Иерусалиме в комплексе VI–начала VII в., в погребении V в. в Кафр Каме. В VI–начале VII в. такие браслеты из пурпурного стекла составляли доминирующую группу в Резафе (Центральная Сирия) (Spaer, 1988. Р. 57).

Учитывая тот факт, что до сих пор самый ранний материал, выявленный на исследованном участке, датируется временем не ранее конца IV – начала V в., перечисленные браслеты следует относить ко времени не ранее конца IV в. Скорее всего, браслеты производили в нескольких центрах Палестины, хотя признаки такого производства пока не выявлены. Судя по большому количеству браслетов, найденных в Иерусалиме и его окрестностях, он был одним из таких центров.

В исламское время браслеты стали гораздо более многочисленны и разнообразны, но настоящий взлет их популярности приходится на мамлюкское время, когда они распространяются на обширной территории от Магриба до Индии. Одним из самых крупных стеклоделательных центров этого времени, значительную часть продукции которого до XIX в. включительно составляли браслеты, был Хеврон. Начало функционирования этого центра относят к XIV в. или раньше, но действует он до сих пор (Spaer, 1992. Р. 46). Надо отметить, что хронология исламских браслетов пока плохо разработана, во-первых, потому что они составляют довольно гомогенную группу, не менявшуюся на протяжении столетий, во-вторых, из-за незначительного количества публикаций браслетов из датированных контекстов (Spaer, 1992. P. 56; Carboni, 1994. P. 126).

В локусе мамлюкского времени найдены фрагмент крученого из мелкорифленого дрота браслета из голубовато-бирюзового, полупрозрачного стекла (рис. 3, 11) и фрагмент мелкорифленого крученого браслета с внутренней спиралевидной нитью стекла желтого цвета (рис. 2, 7; 3, 12). Стекло браслета прозрачное, с легчайшими зеленоватым оттенком, без видимых пузырьков. Несколько фрагментов браслетов с внутренней нитью найдены в комплексе мамлюкского времени в Назарете, где предполагается производство браслетов, в том числе рассматриваемого типа (Alexandre, 2012. Р. 103. Fig. 4.10, 12, 13). Следует отметить, что крученые, перевитые цветными нитями браслеты, в том числе с внутренней нитью, были популярны и в оттоманское время, хотя отличаются от мамлюкских большей толщиной дрота и большим диаметром (Alexandre, 2012. Р. 104, 106. Fig. 4.11, 11).

Многоцветные браслеты типа D по Спейер (Spaer, 1992. P. 50–54. Table 3) представлены двумя фрагментами. Один принадлежал треугольному в сечении браслету с несимметричными боковыми гранями, одна из которых выпуклая. Браслет украшен сложным комбинированным орнаментом: вдоль внешнего и одного из внутренних его краев припаяна круглая в сечении нить, сформованная из двух перевитых друг с другом нитей белого непрозрачного и синего полупрозрачного стекла; между ними (на выпуклой грани) сохранилась часть впаянного пятна из непрозрачного темно-желтого стекла (рис. 2, 9; 3, 13). Стекло основы – с зеленоватым оттенком. Очень похожий браслет найден в Тират Ха-Кармель в районе Хайфы (Pollak, 2005. P. 23. Fig. 7, 65). Такие браслеты делали бесшовным способом (Shindo, 2001. P. 77): сначала формовали основу, на которую накладывали декоративные элементы. Высокий рельеф напаянных на браслет элементов говорит о том, что они были наложены на поздней стадии его изготовления. Такая декорировка использовалась на протяжении нескольких столетий, поэтому датировать браслеты, найденные вне археологического контекста, чрезвычайно сложно. Напаянные двухцветные крученые нити в сочетании с цветными пятнами были характерны для браслетов XIV в. (Duckworth et al., 2016. P. 142). Однако два браслета похожего сечения и с похожим сочетанием декоративных элементов из раскопок мусульманского кладбища в Азоре (Тель-Авив) относят к продукции хевронской мастерской и датируют XIX в. (Katsnelson, 2012. P. 187. Fig. 9.2, 17, 18). Иерихонский браслет происходит из локуса, содержавшего мамлюкский материал с примесью омейядского. Более поздняя примесь в нем не выявлена, что позволяет отнести его к мамлюкскому времени.

Из другого мамлюкского локуса происходит фрагмент треугольного в сечении браслета из зеленоватого, естественно окрашенного стекла, с редкими сильно вытянутыми эллиптическими пузырьками (рис. 2, 8; 3, 14). Браслет декорирован впаянными в толщу стекла нитью красного непрозрачного (составляет вершину треугольника) и двумя нитями желтого непрозрачного стекла (одна нить идет вдоль нижнего края треугольника на одной из его граней, вторая – вдоль красной нити на другой его стороне). На одной из граней пространство между красной и желтой нитями заполнено слоем белого (?) непрозрачного стекла с косыми насечками, хотя, возможно, это были впаянные отрезки нитей, но полностью выветрившиеся.

Последние два браслета выполнены в полноценном исламском стиле, который сформировался не раньше конца XIII в. (Spaer, 1992. P. 56).

Коллекцию стекла из раскопок на так называемом Русском участке в Иерихоне составляют сосуды хорошо известных в Сиро-Палестинском регионе форм. Большая их часть выполнена в технике свободного выдувания, и лишь единицы получены путем выдувания в форму. Стекло омейядского времени, продолжающее линию развития стекла византийского периода, представлено простыми формами с редкой орнаментацией цветными нитями и “выщипами”. Позже происходит смена ассортимента стеклянных изделий: в моду входит прокатанный орнамент и роспись эмалями и золотом, особую популярность получают браслеты. Большая часть представленных сосудов происходит из датированных локусов, хотя в работе использованы датированные параллели из других центров. Публикация находок из Иерихона представляет интерес для всех исследователей, изучающих стекло, так как изделия многочисленных сиро-палестинских стеклоделательных центров широко распространялись на обширной территории, охватывавшей Средиземноморье, Скандинавию и Русь.

Библиография

- 1. Беляев Л.А. Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетие. М.: Индрик, 2016. 492 с.

- 2. Голофаст Л.А. Стеклянные браслеты III–IV вв. из раскопок Херсонеса // Херсонесский сборник. VII. Севастополь: Ахтиар, 1996. С. 183–185.

- 3. Голофаст Л.А., Ворошилов А.Н. О времени функционирования гончарной мастерской в Иерихоне (по материалам раскопок 2017 г.) // РА. 2018. № 3. С. 97–110.

- 4. Крамаровский М.Г. Редкая сельджукская (?) лампа XII–начала XIII в. из пригорода Солхата // Античная древность и средние века. Вып. 39. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. С. 301–313.

- 5. Alexandre Y. The Glass Finds // Mary’s Well, Nazareth. The Late Hellenistic to the Ottoman Periods / Eds.: Y. Alexandre, G. Bar-Oz, A. Berman, N. RabanGerstel. Jerusalem: IAA, 2012. P. 89–106.

- 6. Bass G.F. The Nature of the Serçe Limani Glass // JGS. 1984. V. 26. P. 64–69.

- 7. Brosh N. Mamluk Glass Bowl from Area J // Geva H. Jewish Quarter Excavations from the Old City of Jerusalem conducted by N. Avigad, 1969–1982. Vol. VI: Areas J, N, Z and Other Studies. Final Report. Jerusalem, 2014a. P. 302–305.

- 8. Brosh N. Mamluk Glass Workshops in Jerusalem – Marvered Glass // Proceedings of the 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Basel, 2014b. P. 909–920.

- 9. Carboni S. Glass Bracelets from the Mamluk Period in the Metropolitan Museum of Art // JGS. 1994. V. 36. P. 126–129.

- 10. Carboni S. Painted Glass // Carboni S., Whitehouse D. Glass of the Sultans. N. Y.: The Metropolitan Museum of Art; Corning: Corning Museum of Glass; Athens: Benaki Museum; New Haven: Yale Univ. Press, 2001. P. 199–273.

- 11. Crowfoot G.M. Glass // Crowfoot J.W., Crowfoot G.M., Kenyon K.M. The Objects from Samaria. L.: Palestine Exploration Fund, 1957. P. 403–422.

- 12. Crowfoot G.M., Harden D.B. Early Byzantine and later Glass Lamps // The Journal of Egyptian Archaeology. 1931. V. XVII. 3/4. P. 196–208.

- 13. Duckworth Ch.N., Mattingly D.J., Chenery S., Smith V.C. End of the Line? Glass Bangles, Technology, Recycling, and Trade in Islamic North Africa // JGS. 2016. V. 58. P. 135–169.

- 14. Dussart O. Le verre en Jordanie et en Syrie du Sud. Beyrouth: Institut Français d’Archéologie du ProcheOrient, 1998. 336 p.

- 15. Freestone I.C., Jackson-Tal R.E., Tal O. Raw Glass and the Production of Glass Vessels at Late Byzantine Apollonia-Arsuf, Israel // JGS. 2008. V. 50. P. 67–80.

- 16. Golofast L.A. Pottery Assemblage // Беляев Л.А. Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетие. М.: Индрик, 2016a. С. 359–465.

- 17. Golofast L.A. Glass Finds // Беляев Л.А. Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетие. М.: Индрик, 2016b. С. 466–477.

- 18. Gorin-Rosen Y. Glass Vessels from Recent Excavations in Ramla: A Preliminary Presentation // Ramla: The Development of a Town from the Early Islamic to Ottoman Periods / Eds S. Gibson, F. Vitto. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 1999. P. 10–15.

- 19. Gorin-Rosen Y. The Glass Vessels from Khirbet Tabaliya // ‘Atiqot. 2000. V. 40. P. 81–94.

- 20. Gorin-Rosen Y. The Islamic Glass Vessels // Gutfeld O. Ramla: Final Report on the Excavations North of the White Mosque. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 2010 (Qedem; 51). P. 213–264.

- 21. Gorin-Rosen Y., Katsnelson N. Local Glass Production in the Late Roman-Early Byzantine Periods in Light of the Glass Finds from Khirbat el-Ni‘ana // ‘Atiqot. 2007. V. 57. P. 73–154.

- 22. Hadad S. Glass Lamps from the Byzantine through Mamluk Periods at Bet Shean, Israel // JGS. 1998. V. 40. P. 63–76.

- 23. Hadad S. Islamic Glass Vessels from the Hebrew University Excavations at Bet Shean. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 2005 (Qedem Reports; 8). 201 p.

- 24. Isings C. Roman Glass from Dated Finds. Groningen: J.B. Wolters, 1957. 185 p.

- 25. Jackson-Tal R.E. Glass Vesselsfrom En-Gedi // Hirschfeld Y. En-Gedi Excavations II. Final Report (1996–2001). Jerusalem: Israel Exploration Society: Institute of Archaeology, Hebrew Univ. of Jerusalem, 2007. P. 474–506.

- 26. Jennings S. The Roman and Early Byzantine Glass from the Souk Excavations: an Interim Statement // Berytus. 1997–1998. 43. P. 111–146.

- 27. Katsnelson N. The Glass Finds // The Azor Cemetery. Moshe Dothan’s Excavations, 1958 and 1960. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2012 (Israel Antiquities Authority Reports; vol. 50). P. 183–189.

- 28. Kogan-Zehavi E. The Tomb and Memorial of a ChainWearing Anchorite at Kh Tabaliya, Near Jerusalem // ‘Atiqot. 1998. V. 35. P. 135–149.

- 29. Lester A. The Glass from Yoqne’am: The Early Islamic, Crusader and Mamluk Periods // Ben-Tor A., Avissar M., Portugali Y. Yoqne’am I: The Late Periods. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew Univ. of Jerusalem, 1996 (Qedem Reports; 3). P. 202–217.

- 30. Lester A. The Glass // Stacey D. Excavations at Tiberias, 1973–1974. The Early Islamic Periods. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2004 (Israel Authority Antiquities Reports; 21). P. 167–220.

- 31. Meyer C. Glass from Quseir al-Qadim and the Indian Ocean Trade. Chicago: The Oriental Institute, 1992 (Studies in Ancient Oriental Civilization; 53). 200 p.

- 32. Patrich J. The Glass Vessels // Tsafrir Y. et al. Excavations at Rehovot-in-the-Negev. 1. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, 1988 (Qedem; 25). P. 134–141.

- 33. Pollak R. Tirat-HaCarmel – The Glass Vessels // Contract Archaeology Reports. V. 1. Haifa: University of Haifa, 2005. P. 5–28.

- 34. Shindo Y. The Classification and Chronology of the Islamic Glass Bracelets from al-Tur, Sinai // Cultural Change in the Arab World / Ed. T. Nishio. Osaka: National Museum of Ethnology, 2001 (Senri Ethnological Studies; 55). P. 73–100.

- 35. Spaer M. The Pre-Islamic Glass Bracelets of Palestine // JGS. 1988. V. 30. P. 51–61.

- 36. Spaer M. The Islamic Glass Bracelets of Palestine. Preliminary Findings // JGS. 1992. V. 34. P. 44–62.

- 37. Stern E.M. Roman, Byzantine and Early Medieval Glass. 10 BCE – 700 CE. Ernesto Wolf Collection. N. Y.: Hatje Cantx, 2001. 427 p.

- 38. Tal O., Jackson-Tal R.E., Freestone I.C. Glass from a Late Byzantine Secondary Workshop at Ramla (South), Israel // JGS. 2008. V. 50. P. 81–95.

- 39. Tatton-Brown V.A. The Glass // Excavations at Carthage: the British Mission. Vol. I, 1: The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo: The Pottery and Other Ceramic Objects from the Site / Eds.: H.R. Hurst, S.P. Roscams. Sheffield, 1984. P. 194–212.

- 40. Tatton-Brown V.A. The Islamic Lands and China // Five Thousand Years of Glass / Ed. H. Tait. L.: British Museum Press, 1999. P. 112–143.

- 41. Walmsley A.G. The Social and Economic Regime at Fihl (Pella) between the 7th and 9th centuries // La Syrie de Byzance à l’Islam. VIIe–VIIIe siècles. Damas: Institut Franзais de Damas, 1992. P. 249–261.

- 42. Weinberg G.D., Stern E.M. Vessel Glass // The Athenian Agora. Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens. V. 34. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens, 2009. 214 p.

- 43. Whitcomb D.S. Islamic Glass from al-Qadim, Egypt // JGS. 1983. V. 25. P. 101–108.

- 44. Winter T. The Glass Vessels from Horvat Hermeshit (1988–1990) // ‘Atiqot. 1998. 34. P. 173–177. (Hebrew; English summary).