- PII

- S086960630007223-4-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007223-4

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 4

- Pages

- 158-166

- Abstract

During excavations in Novgorod, fragments of an unusual Byzantine vessel with a hollow handle were found. On the territory of Rus, similar vessels are known only in Novogrudok (Navahrudak, Republic of Belarus), and outside Rus, they have been found in Bulgaria, Greece, Asia Minor, i.e. in the Byzantine territories. Most of the finds are dated to the 12th century. There are various opinions regarding their purpose, including the use of these vessels for distillation of alcohol. However, such use is not possible for purely technological reasons. Ethnographic data (such vessels survived in everyday life on the islands of Naxos and Paros until the 20th century) show that they served to extract wine from narrow-necked amphorae and pithoi by sucking up liquid through a tube. In Greece, the word for such vessels, siphons, has been preserved; however, it is possible that in ancient times they could be called clepsydra, literally, ‘water thief’. A siphon from Novgorod could be brought there by the famous church leader and artist Olissey Grechin from his trip to Byzantium in the 1160s.

- Keywords

- Byzantium, Novgorod, the Mediterranean, pottery, siphon, clepsydra

- Date of publication

- 25.11.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 70

- Views

- 878

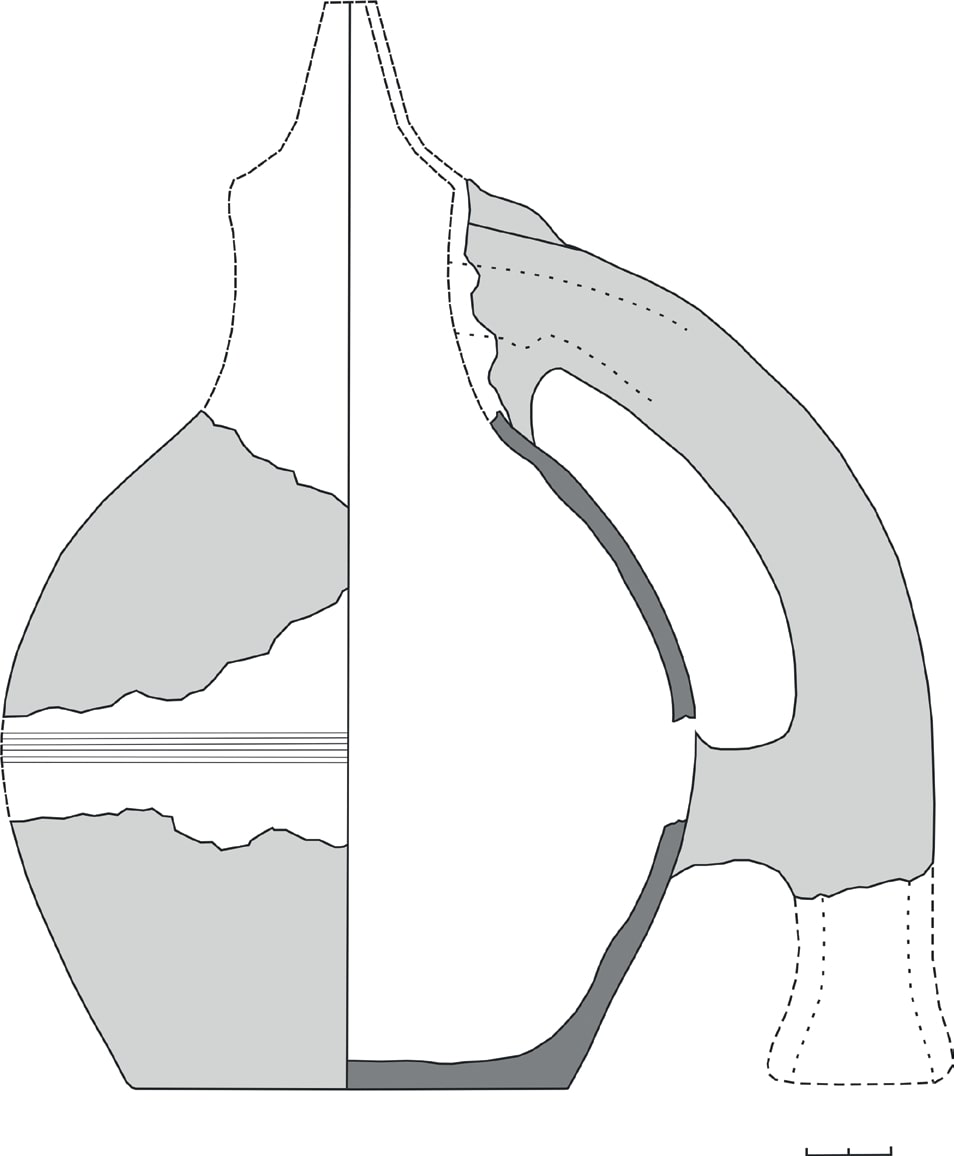

В 1982 г. при работах на VI Троицком раскопе были обнаружены 13 обломков сосуда1, по профилировке напоминавшего кувшин, среди которых имелись обломки дна, стенок и полой ручки (рис. 1, 2). Сосуд был изготовлен из темно-красной глины, включавшей небольшую примесь очень мелкого песка (визуально не фиксировался, но был заметен на ощупь по шероховатой поверхности) с единичными включениями крупного кварцевого песка (зерна поперечником до 1 мм). В тесте корпуса сосуда отмечены единичные зерна крупного красного шамота, которые не замечены в составе формовочной массы ручки (это различие может быть случайным, поскольку на ручке было мало сколов и единичные включения могли остаться незамеченными). Характерной особенностью сосуда была полая ручка, верхний конец которой был прикреплен непосредственно к краю низкой горловины. На стенках сосуда было хорошо заметно рифление вытягивания, на дне четко фиксировались следы среза нитью с гончарного круга (рис. 1). Следы декора отсутствовали, однако на месте прилепа ручки к стенке сохранился отпечаток нескольких витков врезного линейного орнамента, что позволяет гипотетически реконструировать такой декор, помещенный на уровне максимального диаметра сосуда (обломки именно от этой его части не сохранились). Внутренняя поверхность корпуса была покрыта тонкой пленкой черного вещества, плотно прилипшей к черепку. Размеры сосуда реконструируются следующим образом: высота не менее 22, диаметр тулова 17, диаметр дна 10.5, диаметр полой ручки 3 см (рис. 2). Объем такого сосуда мог составлять около 2 л.

Рис. 1. Обломки сосуда из Великого Новгорода. Фото В.Ю. Коваля. Fig. 1. Fragments of a vessel from Veliky Novgorod. Photo by V.Yu. Koval

Высокая технология производства этого кувшина (вытягиванием на гончарном круге быстрого вращения) сразу же позволила исключить происхождение этого сосуда с территории Руси. Поэтому уже при первой публикации он был атрибутирован как продукт византийского производства (Коваль, 2010. С. 138. Ил. 56, 2). Исходя из стратиграфического контекста находки, обнаруженной на территории усадьбы А Троицкого раскопа, она могла быть датирована в пределах первой половины XII в.2, т.е. относилась к тому хронологическому горизонту усадьбы А, который ничем не выделялся среди соседних усадеб этого времени, в противоположность лежавшему выше горизонту второй половины XII в., когда на усадьбе А проживал известный священнослужитель и художник Олисей Гречин (Колчин, Хорошев, Янин, 1981). Однако рассматриваемый сосуд нельзя отнести к числу заурядных находок. Поскольку культурный слой Новгорода далеко не всегда позволяет фиксировать перекопы, оставленные небольшими по площади ямами, вырытыми в однородном грунте, а место находки обломков рассматриваемого сосуда приходится на край двора, рядом с частоколом, отделявшим его от Черницыной улицы, то вполне допустимо предполагать, что эти обломки были выброшены в яму, вырытую во дворе для сброса мусора или каких-то иных целей и вскоре засыпанную тем же самым грунтом. То, что два обломка этого сосуда были найдены ниже и выше основного скопления (в пластах 19 и 16), как представляется, подкрепляет эту догадку. Если это так, то датировку сосуда можно несколько омолодить – до второй половины XII в., а в этом случае ее уже допустимо было бы связывать с хозяйством Олисея Гречина.

Рис. 2. Сосуд из Великого Новгорода. Графическая реконструкция В.Ю. Коваля. Fig. 2. A vessel from Veliky Novgorod. A graphic reconstruction by V.Yu. Koval

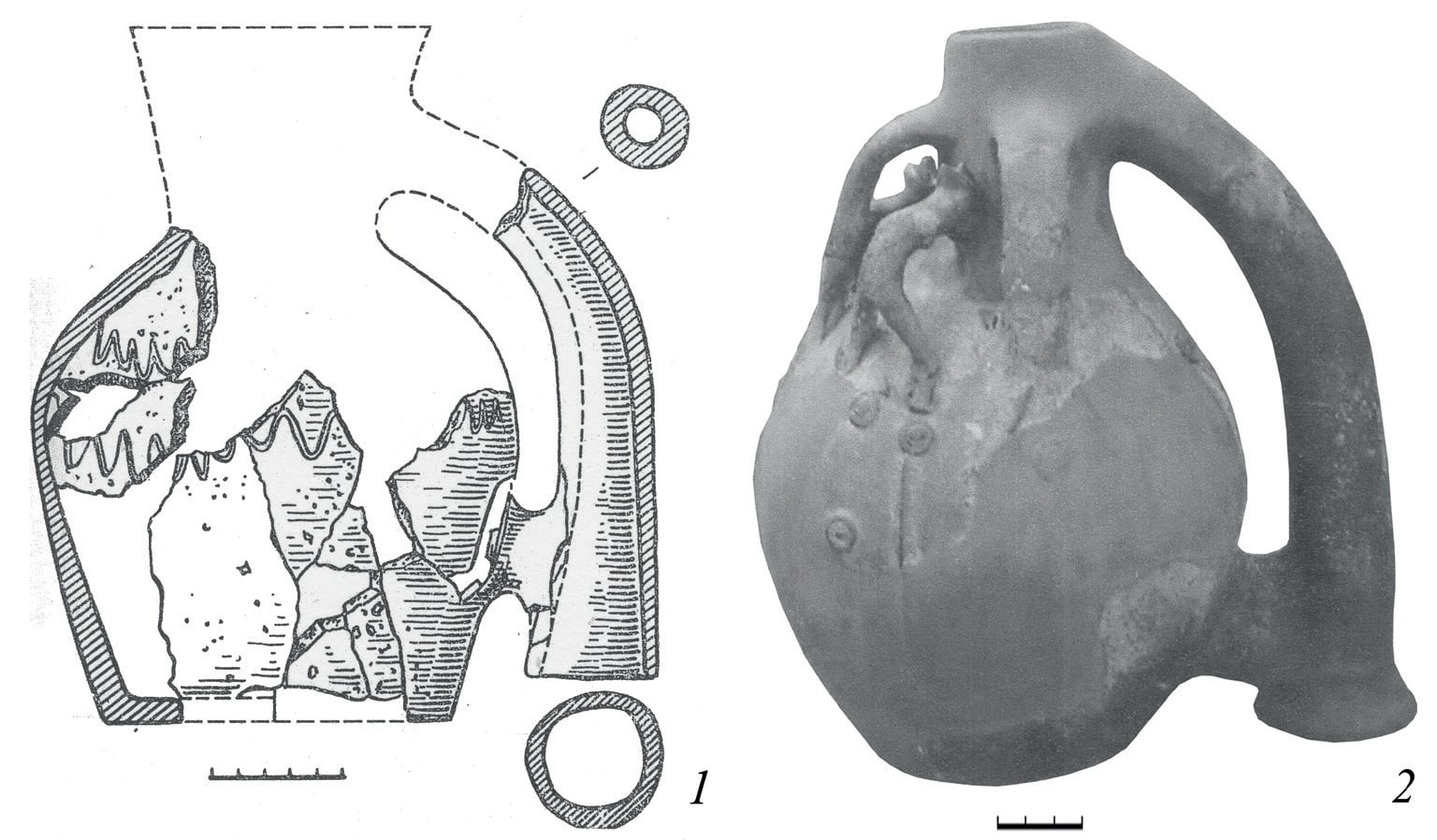

Находки аналогичных кувшинообразных сосудов с полой ручкой, но глазурованных, были известны до этого только в одном месте на территории Руси – в окольном городе Новогрудка (раскопки Ф.Д. Гуревич). Там были найдены обломки от шести таких сосудов, но частично восстановить профиль удалось только для двух из них, а полая ручка хорошо сохранилась только от одного, горловины же вообще обнаружены не были (рис. 3, 1). Судя по опубликованным рисункам, это были кувшинообразные сосуды с максимальным расширением в верхней половине тулова (этим они заметно отличались от новгородского сосуда) диаметром 17-18, высотой около 25 см, с ручкой диаметром 3-4 см (Малевская, 1969. С. 198, 199. Рис. 1, 23–28). Изготовлены они были из красножгущихся глин с примесями“плохо окатанных” зерен кварца и полевого шпата диаметром до 2 мм (Малевская, 1969. С. 195). Такое описание соответствует примеси дресвы в традиционной археологической характеристике керамики. И действительно, М.В. Малевская специально подчеркивала, что по составу и фактуре обломки этих и других поливных кувшинов (независимо от цвета глины) не имели каких-либо отличий от остальной местной керамики, что позволяло ей утверждать их местное производство. Правда, один из сосудов отличался от других розовым цветом черепка. К сожалению, в статье не сообщается о признаках, указывающих на способ формовки, но приведенные рисунки сосудов с неровными стенками и довольно небрежно нанесенным волнистым орнаментом позволяют предполагать, что все они были изготовлены ленточным налепом на ручном гончарном круге. Все сосуды были покрыты снаружи прозрачной желтой, желто-зеленой и коричневой (в четырех случаях) поливой. Поскольку об ангобном покрытии сосудов не сказано ни слова, можно думать, что глазурь наносилась непосредственно на красно-коричневый черепок, однако трудно судить о том, была ли “коричневая” глазурь действительно коричневой по цвету либо она была бесцветной (скорее, желто-зеленой), а коричневый цвет получался из-за того, что под поливой лежала красно-коричневая поверхность сосуда. В русском гончарстве бесцветные (да и вообще – прозрачные) глазури не использовались, а в византийском почти не встречается нанесение глазури без ангоба, так что полной ясности в том, как именно была нанесена глазурь на описываемые сосуды, нет. Что касается двух ручек с желтой и желто-зеленой глазурью, то такой цвет поливы характерен для русского поливного производства. Однако делать окончательный вывод о месте производства новогрудских сосудов пока рано, для этого нужно провести их дополнительное исследование.

Важен контекст и датировка кувшинов из Новогрудка – они обнаружены в двух постройках, датированных второй половиной XII в., причем одна из них (постройка № 12) имела стены с фресковой росписью, т.е. принадлежала к группе самых богатых жилищ Новогрудка.

Территориально ближайшей к Руси находкой подобного сосуда является находка из крепости Дядово (рядом с г. Нова-Загора, Фракия, Болгария) (Борисов, 2002. С. 139. Обр. 115; 2007. С. 8–11. Рис. 1, 2). Этот сосуд был облицован зеленой прозрачной глазурью и богато украшен фигурными (антропоморфными) и таблетковидными налепами (рис. 3, 2). Сосуд был реставрирован по нескольким обломкам, причем хорошо видно, что как раз горловина отсутствовала и была восполнена в гипсе наподобие горла обычного кувшина. По размерам кувшин из Дядово очень близок новгородскому: высота 23.4, диаметр тулова 16, диаметр дна 9.5 см, близка и хронология – кувшин найден в хозяйственной яме первой половины XII в. (Борисов, 2002. С. 273). Другие сосуды подобной конструкции известны в селах Хотница (2 экз.), Новозагорско и Ямбол в Южных Родопах (Алексиев, 1992), а практически целый аналогичный сосуд происходит также из раскопок в селе Татул в тех же Родопах, по археологическому контексту он датирован XII в. (Колева, 2009. С. 216). Также в интернете имеется сообщение о совсем недавней находке археологом Филипом Петруновым полой ручки от подобного сосуда в крепости Лютица (близ Ивайловграда), в Восточных Родопах (Кунева, 2016)3. Наконец, целая серия обломков от аналогичных сосудов найдена при раскопках в Силистре (Колева, 2009. Обр. 4, 5).

Рис. 3. Глазурованные сосуды с полыми ручками: 1 – Новогрудок (Малевская, 1969. Рис. 1); 2 – Дядово (Борисов,2007. Рис. 2). Fig. 3. Glazed vessels with hollow handles: 1 – Novogrudok (Malevskaya, 1969. Fig. 1); 2 – Dyadovo (Borisov, 2007. Fig. 2)

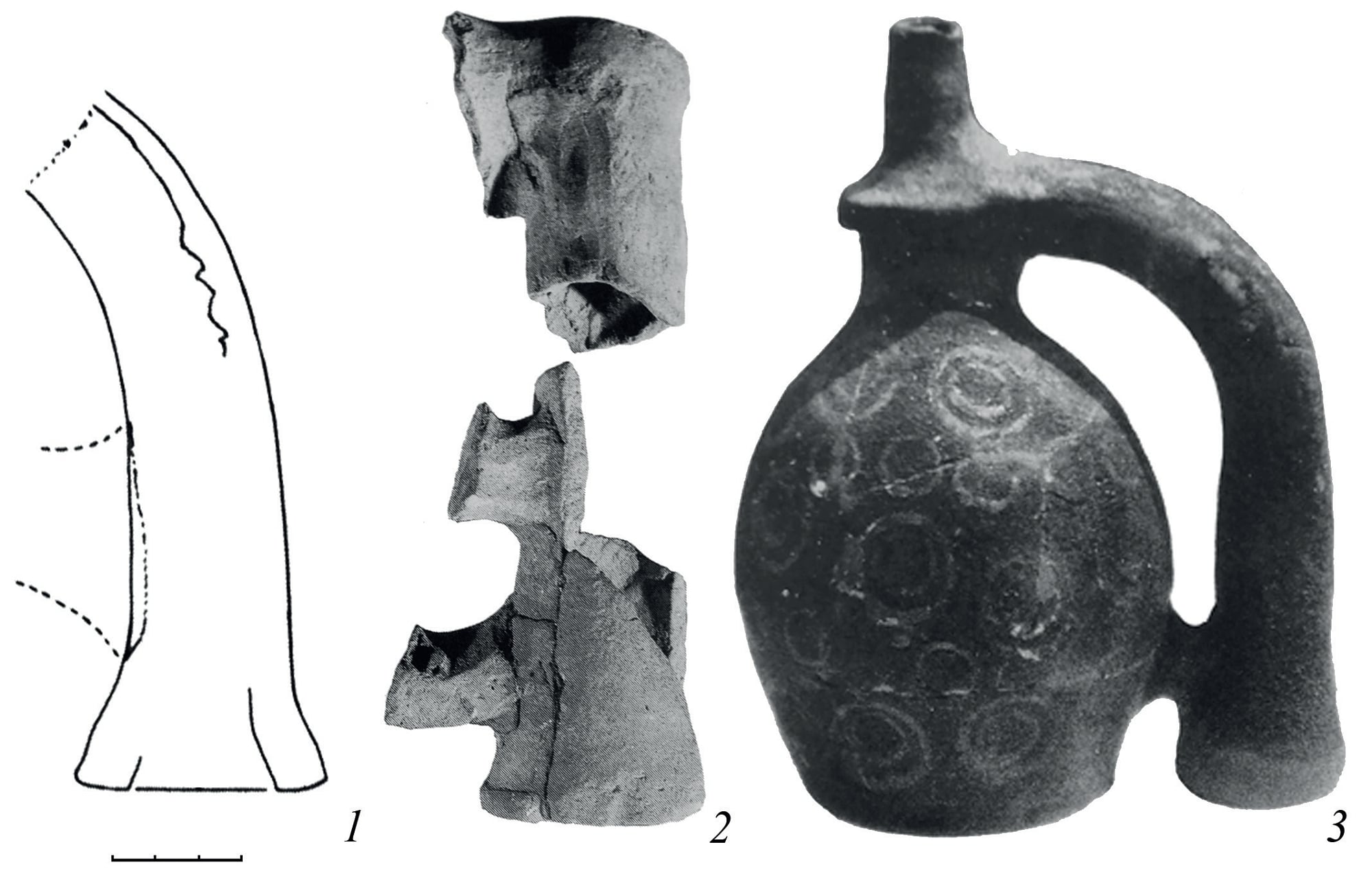

Находки полых ручек от таких сосудов и даже целого сосуда с подобной же ручкой известны в Памуккале (Турция, в византийское время город Иераполис), где они датированы XII в. (Cottica, 2007. P. 264, 265. Fig. 8, 14, 5–7). Хорошо известны такие ручки (и сосуды) также в археологических материалах средневековой Греции. В частности, ручка такого сосуда хранится в музее города Монемвасия на Пелопоннесе (Monemvasia…, 2001. P. 50, 51. Fig. 66, 67), еще две ручки найдены на острове Фасос (Mαςτοροπουλος, 1988. Σ. 160. Eικ. 4), а археологически целый подобный сосуд был обнаружен при исследовании монастыря XI–XIII вв. в Родопах (Ζηκος, 1990; Mαςτοροπουλος, 1988. Σ. 158. Eικ. 1) (рис. 4, 3).

Аналогичные кувшины бытовали в Византии и позже, во всяком случае, среди керамики из слоев XIII–XV вв. в знаменитой Трое обнаружена ручка именно такого сосуда (Hayes, 1995. P. 206. Fig. 5, 67 ). Автор публикации Джон Хейс, по-видимому, не знал подобной керамики и не имел представления, какому именно сосуду принадлежала найденная ручка, поскольку назвал ее “роговидной” (рис. 4, 1).

Возможно, такому же или функционально очень близкому сосуду принадлежала “трубка” с боковыми креплениями и коленчатым переходом (рис. 4, 2), найденная в Марселе в слое XIII в. (Vallaury, Leenhardt, 1997. Fig. 260, 1; 261). Авторы публикации были смущены тем, что находка была сделана над бытовой печью и это заставляло их искать ее назначение в качестве дымохода (Vallaury, Leenhardt, 1997. Р. 292), однако на фото предмета не видно никаких следов копоти. Да и размеры “трубки” слишком малы для дымохода.

Таким образом, в XII–XIII вв. сосуды описываемого вида были распространены в Средиземноморье достаточно широко – от Южной Франции до Малой Азии, хотя большинство находок на сегодняшний день происходят из Родоп, т.е. византийской провинции Фракия. Правда, в более позднее время они, похоже, исчезают и сохранились лишь в отдельных районах, но – до этнографического времени. Речь идет об островах Парос (ΚορρέΖωγράφου, 1995. Eικ. 465) и Наксос, где они имеются в музейных этнографических экспозициях (Mαςτοροπουλος, 1988. Eικ. 3).

Рис. 4. Сосуды с полыми ручками из Средиземноморья: 1 – полая ручка из Трои (Hayes, 1995. Fig. 5, 67 ); 2 – “трубка” из Марселя (Vallaury, Leenhardt, 1997. Fig. 260, 1; 261); 3 – сифон из монастыря в поселении Сости на горе Папикон в Родопах (Mαςτοροπουλος, 1988. Eικ. 1). Fig. 4. Vessels with hollow handles from the Mediterranean: 1 – a hollow handle from Troy (Hayes, 1995. Fig. 5, 67); 2 – a “tube” from Marseille (Marchesi et al., 1997. Fig. 260, 1; 261); 3 – a siphon from the monastery in the village of Sosti on Mount Papicon in the Rhodope Mountains (Mαςτοροπουλος, 1988. Eικ. 1)

Относительно предназначения таких сосудов имеется целый спектр догадок археологов, ни одна из которых не опиралась на этнографические факты. Так, М.В. Малевская предполагала, что такие кувшины либо служили для алхимических целей, либо были “шутейными сосудами”, которыми забавлялись на пирах знати (Малевская, 1969. С. 199). Болгарский исследователь И. Крайчев полагал, что с помощью таких сосудов проводилось дозирование жидкостей (Борисов, 2002. С. 139), правда непонятно, для чего такое дозирование было вообще нужно и чем не удовлетворял ему обыкновенный кувшин, который, собственно, и является специализированным сосудом для дозирования жидкости. Греческий исследователь Н. Зикос сначала видел в таких сосудах светильники (Ζήκος, 1990. P. 286. Pin. 123b)4, а болгарский коллега Й. Алексиев – приспособления для дистилляции жидкостей, в том числе для получения алкоголя (Алексиев, 1992. С. 203). Последнее мнение, отсылающее уже конкретно к изготовлению ракии, получило особенно широкое распространение среди археологов Болгарии. При этом исследователей не смущало то, что на имеющихся образцах нет никаких следов воздействия огня (за исключением кувшина из Дядово, который побывал в пожаре и его поверхность была полностью оплавлена), а конструкция рассматриваемых сосудов принципиально отличается от аламбиков и аналогичных керамических приспособлений для дистилляции, прекрасно известных археологически во многих странах мира (Moorhouse, 1972. Fig. 24–33), что уже было замечено болгарским исследователем Р. Колевой (2009). Поэтому надо перечислить те основания, на которых данные сосуды не могут рассматриваться как аппараты для дистилляции:

- они неразъемны, что существенно затрудняет заливание в них исходного сырья для перегонки;

- их горловины не перекрыты куполом (без которого невозможно осаживание испарений), но вместо этого имеют узкое отверстие, которое не только не способствует осаждению паров, но мешает этому процессу и должно быть в ходе дистилляции надежно закупорено; назначение его в этом случае необъяснимо;

- сама профилировка сосудов такова, что в случае дистилляции осаживающиеся на стенках довольно узкого горла пары не смогли бы стекать в полую ручку, а возвращались бы в корпус сосуда, а в полую ручку стекали бы лишь единичные капли конденсата;

- ручка размещена столь близко к корпусу (который, как предполагается, должен был нагреваться на огне), что она нагревалась бы вместе с ним, а разместить под этой ручкой сосуд для сбора дистиллята было бы невозможно, точнее, он тоже находился бы на огне.

Таким образом, рассматриваемые сосуды просто не могли использоваться для дистилляции жидкостей, как бы это ни хотелось кому-либо. Б. Борисов, публикуя находку из Дядово, также усомнился в “алкогольной” гипотезе Й. Алексиева, предположив, что сосуд предназначался для отделения осадка от жидкости (Борисов, 2002. С. 139). Но и этот вариант не может быть принят, поскольку изъять из такого сосуда полученный осадок было бы проблематично. В общемировой практике осадок получают в емкостях открытых форм (тазах, ваннах и т.п.).

Разгадка тайны назначения кувшинов с полой ручкой пришла, как это часто бывает, из этнографии. В Греции, на острове Наксос, такие сосуды сохранились до ХХ в., сохранилось и их название – “сифон”. Предназначались они для набора вина из крупных сосудов, что осуществлялось с помощью длинной трубочки, опускавшейся в пифос с вином и вставлявшейся в нижний конец полой ручки. Далее человек подсасывал вино через узкое отверстие в горле сосуда до его полного заполнения (Mαςτοροπουλος, 1988. Σ. 160. Eικ. 3). Разумеется, в дальнейшем вино переливалось в столовые кувшины, в которых оно уже и подавалось на стол. Точно такое же предназначение было зафиксировано этнографами для подобного сосуда из Болгарии, созданного в начале XIX в. и называвшегося “тегленица”, т.е. сосуд для откачивания жидкости (Иванова, 2010. С. 827–829. Обр. 1).

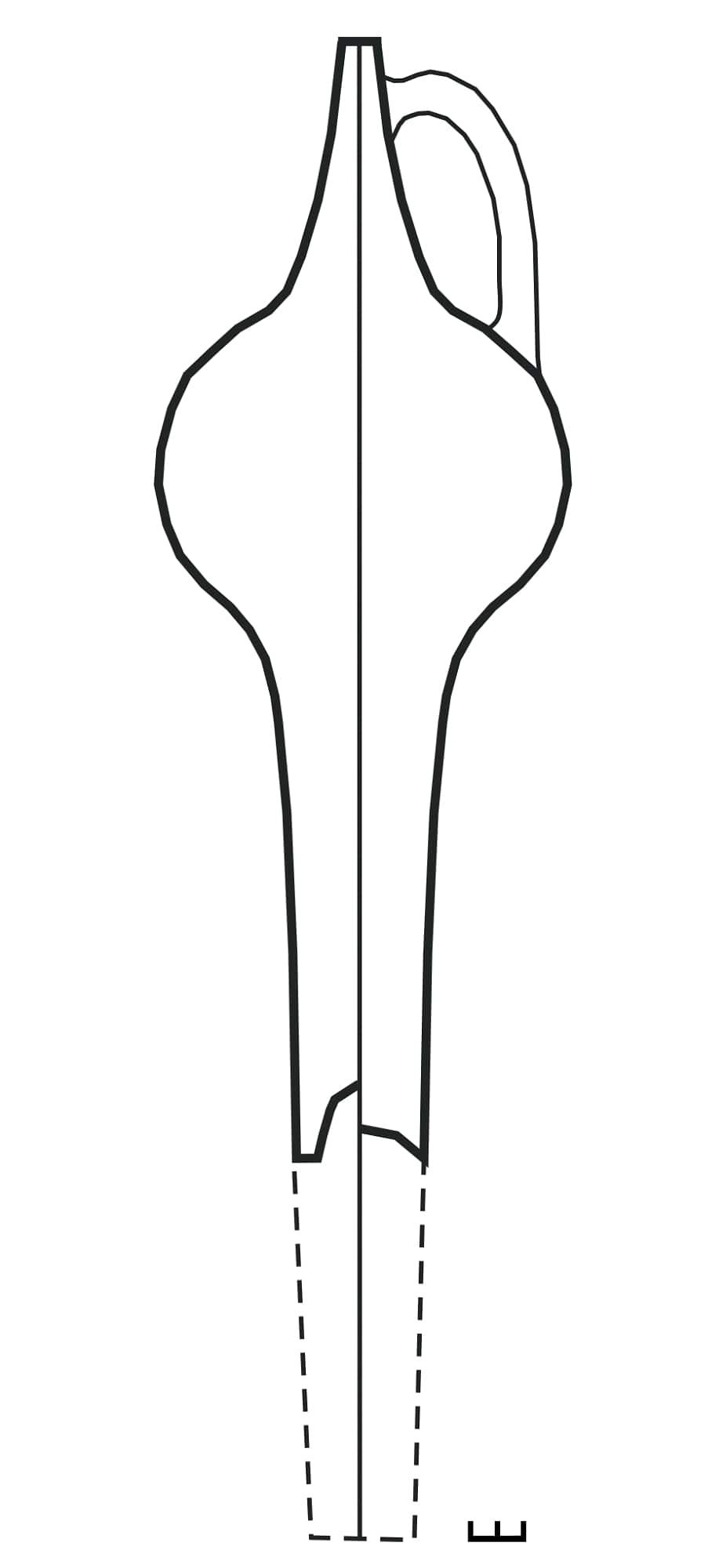

Рис. 5. Сосуд из кораблекрушения у Ясси Ада (реконструкция автора на основании фото и рисунка: Bass, van Doornick, 1982. Fig. 8-18, P65; 8-22, P65). Fig. 5. A vessel from a shipwreck near Yassi Ada (the author’s reconstruction based on a photo and a drawing after: Bass, van Doornick, 1982. Fig. 8-18, P65; 8-22, P65)

Вероятно, “сифоны” наследовали более древним керамическим устройствам для добычи вина из амфор и пифосов, которые известны археологам пока только по нескольким находкам. Первая была сделана при изучении кораблекрушения у Ясси Ада (Yassi Ada), датируемого VII в. н.э. (Bass, van Doornick, 1982. Fig. 8-18, P65; 8-22, P65). Этот сосуд в виде небольшого кувшина (диаметр тулова 14.5, сохранившаяся высота 41 см) вместо дна имел узкую длинную трубку (нижний край этой трубки не сохранился, но однозначно реконструируется) (рис. 5) и “работал” по принципу пипетки: сначала человек опускал эту “пипетку” в горловину амфоры и подсасывал вино через верхнее узкое отверстие, потом зажимал его пальцем (вино оставалось в сосуде и не выливалось), вынимал сосуд из горла амфоры и затем, опустив нижний его конец в горло столового кувшина, отпускал палец от верхнего отверстия, давая жидкости слиться.

Второй аналогичный сосуд был найден в кораблекрушении, исследованном у восточного побережья Сицилии (Kapitän, 1969. Fig. on P. 132) и датированном концом V–VI в.

Похожий принцип действия использовался в других странах для выполнения близких задач. Например, в Испании таким образом собирали воду из луж и небольших наполовину пересохших родников (там, где не было возможности зачерпнуть воду). Для этой цели использовали специальные сосуды, которые назывались “chupacharсos”, т.е. соска для лужи. Существует и иное, древнегреческое, название для подобных сосудов – клепсидра (clepsydra), что в переводе означает “водяной вор”5. Это были, как правило, маленькие кувшинчики с многочисленными отверстиями в дне, которые опускали в лужу, зажимали пальцем верхнее отверстие, затем поднимали оттуда и отпускали палец только над водосборной емкостью, куда и сливалась собранная вода (Pereira Sieso, 2006. P. 85–111)6. Вероятно, имелись разнообразные типы клепсидр, к одному из которых принадлежали кувшины с полой ручкой, которые получили в Греции Нового времени наименование “сифон” (как рано появилось это название, пока не установлено). Снимая кальку с древнегреческого “клепсидра”, некоторые современные исследователи предпочитают называть этот тип средневекового сосуда “винным вором” (англ. “wine-thief”).

6. Благодарю за консультацию по этому вопросу директора Национального музея керамики и предметов роскоши имени Гонсалеса Марти в Валенсии (Испания) доктора Хайме Коль Конеса (J. Coll Conesa).

Следует указать, что существует и иное мнение о способе использования “сифонов”, высказанное исследовательницей из Италии Д. Коттика, которая полагает, что их опускали в цистерну или широкогорлый пифос при помощи двух веревок, привязанных к перемычкам крепления ручки, которыми можно было управлять положением сосуда, приподнимая тот или иной его край (Cottica, 2007. Fig. 10). Полая ручка позволяла кувшину быстро наполниться, поскольку благодаря ей скорее происходило замещение воздуха внутри кувшина жидкостью. Хотя реконструкция довольно оригинальна, скорее всего, она все же неверна: если бы “сифоны” использовались таким образом, то их горловины делали бы более широкими (так они быстрее заполнялись бы вином), однако у всех сосудов этого типа горло сведено в узкий круглый мундштук, который более напоминает “соску” и удобен именно для подсасывания жидкости.

Датировки большинства находок сифонов из стран Средиземноморья и Болгарии укладываются в XII–XIV вв., а этнографические находки показывают, что эти сосуды продолжали бытовать и в более позднее время. Исчезновение их из обихода может быть связано с закатом Византийской империи, терявшей территории и население, которое подвергалось исламизации, тем самым отказываясь от производства вина. Поэтому сифоны сохранились лишь на тех территориях, где еще сохранялось христианское население, занимавшееся виноделием. Сложнее проследить историю происхождения сифонов до XII в. Пока более ранние сифоны нигде не найдены, так что вопрос о времени их изобретения остается открытым.

Итак, предназначение сосуда, обломки которого найдены в Новгороде, теперь уже достаточно очевидно. Сложнее определить его происхождение. Судя по ареалу подобных изделий, наиболее вероятен привоз кувшина из крупного центра на территории Византии. Однако конкретизировать этот центр пока не представляется возможным. Еще сложнее определить происхождение поливных кувшинов, найденных в Новогрудке. Они могли быть как привозными, так и сделанными в этом русском городе. В последнем случае можно было бы говорить о довольно точной копии византийского прототипа, который русский гончар должен был бы видеть своими глазами, чтобы максимально близко к оригиналу воспроизвести все его технологические детали (отдельно сформованную полую ручку и ее крепеж к стенкам кувшина при помощи двух стерженьков). Последнее вполне возможно: раз византийский сифон достиг Новгорода, другой такой сосуд мог быть доставлен в Новогрудок. Однако, как уже указывалось выше, для окончательного вердикта относительно происхождения сосудов из Новогрудка требуются их дополнительное исследование.

Хотя найденный в Новгороде сифон не относился к числу предметов роскоши, дорогостоящей утвари (это обычная керамика), однако он был привезен издалека и составлял в Новгороде диковинку, имевшую особую ценность для хозяина. Совершенно очевидно, что такие кувшины могли применяться на Руси для тех же самых целей, что и в Византии, т.е. набора жидкости (питьевого меда, пива, вина) из амфоры или бочки. Они были предназначены специально для этого и ни для чего иного не годились. Однако пользоваться такими сосудами привыкли именно византийские греки. Как показывает пример Болгарии, даже в странах, близко связанных с Византией культурно и наследовавших ее территорию (и частично – население), традиция использования кувшинов-сифонов была утрачена: в противном случае подобные сосуды были бы там хорошо известны вплоть до современности и не порождали бы у исследователей экзотических атрибуций. В то же время в других частях распавшейся Византии (Парос) позднеантичная/средневековая традиция пользования подобными кувшинами все же сохранилась до этнографического времени7. Пользоваться таким сосудом мог только человек, хорошо знавший, как его следует применять. Для Новгорода таким человеком, скорее всего, мог быть владелец усадьбы на Черницыной улице – Олисей Гречин, хотя он не был греком по происхождению, а, как убедительно доказал В.Л. Янин, сыном новгородского боярина Петра Михалковича, а свое прозвище получил из-за долгого проживания в Византии после 1161 г., где он мог оказаться в окружении князя Мстислава Юрьевича (Янин, 2008. С. 92). Вероятно, именно из этой поездки он и привез с собой необычный для Новгорода кувшин-сифон. Но после того, как сосуд оказался разбит, заменить его было уже нечем.

Разумеется, нельзя полностью исключать и того, что новгородский сифон не имел никакого отношения к Олисею Гречину и принадлежал все же более раннему контексту. В этом случае появление такого сосуда в Новгороде становится еще более загадочным, однако отнюдь не необъяснимым. Связи Руси вообще и Новгорода в частности с Византией существовали на длительном отрезке времени, а привезти экзотический сосуд в Новгород могли как русские паломники к святым местам Византии, так и греки, постоянно приезжавшие на Русь.

References

- 1. Aleksiyev Y., 1992. Medieval distillation vessels. Prinosi k”m b”lgarskata arkheologiya [Contributions to Bulgarian archaeology], 1. Sofiya, pp. 199–203. (In Bulgarian).

- 2. Bass G.F., van Doornick Jr. F.H., 1982. Yassi Ada, 1. A Seventh-century Byzantine shipwreck. College Station: Texas A&M Press. 368 p.

- 3. Borisov B., 2002. Keramika i keramichno proizvodstvo prez XI–XII vek (ot teritoriyata na dneshna Yugoiztochna B”lgariya) [Pottery and pottery-making in the 11th–12th centuries (from the territory of present-day Southeastern Bulgaria)]. Radnevo. 287 p. (Maritsa iztok. Arkheologicheski prouchvaniya, 6).

- 4. Borisov B., 2007. Glazed wear with relief and sculptural ornaments from southeastern Bulgaria. Polivnaya keramika Prichernomor’ya i Sredizemnomor’ya X-XVIII vv. [Glazed pottery of the Pontic Region and Mediterranean of the 10th –18th centuries]. Yalta: Krymskiy filial IA NANU, pp. 8–11. (In Russ.)

- 5. Cottica D., 2007. Micaceous White Painted Ware from insula 104 at Hierapolis/Pamukkale, Turkey. Çanak. Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts. B. Bohlendorf-Arslan, ed. Istanbul, pp. 255–272. (Byzas, 7).

- 6. Hayes J.W., 1995. A Late Byzantine and Early Ottoman Assemblage from the Lower City in Troia. Studia Troica, 5. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, pp. 197–210.

- 7. Ivanova R., 2010. Distillation vessels from medieval Bulgaria. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. 5. Sofiya, pp. 827-830. (In Bulgarian).

- 8. Kapitän G., 1969. The Church wreck off Marzamemi. Archaeology, vol. 22, no. 2 (April), pp. 122–133.

- 9. Kolchin B.A., Khoroshev A.S., Yanin V.L., 1981. Usad’ba novgorodskogo khudozhnika XII v. [The estate of a Novgorod artist of the 12th century]. Moscow: Nauka. 168 p.

- 10. Koleva R., 2009. Special purpose vessels from Silistra. Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, 1. Sofiya, pp. 215–228. (In Bulgarian).

- 11. Koval’ V.Yu., 2010. Keramika Vostoka na Rusi. IX– XVII vv. [Pottery of the Orient in Rus. The 9th – 17th centuries]. Moscow: Nauka. 269 p.

- 12. Kyneva Yu., 2016. V krepostta Lyutitsa kray Ivaylovgrad vareli rakiya oshche prez 11 vek [In the fortified settlement Lutitsa near Ivaylovgrad they already made rakiya in the 11th century]. URL: https://sputnik.bg/v-krepostta-lyutitsa-kraj-ivajlovgrad-vareli-rakiya-oshte-prez-11-vek.

- 13. Malevskaya M.V., 1969. Glazed pottery of ancient Novogrudok. Sovet. Arkheol., 3, pp. 194–204. (In Russ.)

- 14. Monemvasia: Artefacts – Environment – History: The Archaeological collection. D. Eugenidou, eds. Athens: Ministry of Culture, 2001. 103 p.

- 15. Moorhouse S., 1972. Medieval distilling-apparatus of glass and pottery. Medieval Archaeology, 16. London: The Society for Medieval Archaeology, pp. 79–121.

- 16. Pereira Sieso J., 2006. Una nueva forma en el repertorio cerámico protohistórico de la Península Ibérica: clepsydra. Trabajos de Prehistoria, vol. 63, no. 1, pp. 85–111.

- 17. Vallaury L., Leenhardt M., 1997. Les productions ceramiques. Marseille, les ateliers de potiers du XIIIes. et le quartier Sainte-Barbe (Ve-XVIIes.). H. Marchesi, L. Vallaury, J. Thiriot, eds. Paris, pp. 165–332. (Documents d’Archeologie Francaise, 65).

- 18. Yanin V.L., 2008. Ocherki istorii srednevekovogo Novgoroda [Studies in the history of medieval Novgorod]. Moscow: Yazyki slavyanskoy pis’mennosti. 400 p.

- 19. Ζήκος N., 1990. Moναστηριακοσ νακροτημα Σωστη Ροδοπης, Εφορεια. Βυζαντινων Αρχαιοτητων. Αϑηνα. 80 p.

- 20. Κορρέ-Ζωγράφου K., 1995. Τα κεραμεικά του ελληνικού χώρου. Αθηνα: Μέλισσα. 351 p.

- 21. Μαστορόπουλος Γ.Σ., 1988. Σίφων>Σ(ι)φούνι: επιβίωση ενός αρχαίου (;) αγγείου. Αρχαιολογικα Αναλεκτα εξ Αθηνων, XXI. Αθηναι, pp. 158–163.