- PII

- S086960630007225-6-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007225-6

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 4

- Pages

- 177-192

- Abstract

The article reviews the preliminary results of extensive archaeological works conducted by the Institute of Archaeology RAS on the territory of the Novodevichy Convent in Moscow in 2017–2018. The Convent ensemble is a UNESCO heritage site. The principle structures are dated by the late 17th–18th century; the oldest one is the main temple in the name of the Smolensk Mother of God dated by the second quarter – middle 16th century. One of the richest in Russia, the convent was a refuge for women from noble (in some cases, royal) families, including Princess Sophia, sister of Tsar Peter the Great, his first wife Yevdokia Lopukhina and others. The research uncovered traces of the first fence (the moat and the foundation of the wooden (?) wall), basements and ceramic floors of wooden dwelling chambers and household buildings. For the first time, the cemetery in the ground floor of the Smolensk Cathedral was studied in detail with dozens of burials of the 16th–17th centuries including those in inscribed anthropomorphic sarcophagi and with tombstones, as well as some parts of the surface of the 18th–19th centuries’ historical necropolis.

- Keywords

- Moscow State, historical archaeology, monasteries, burials, epigraphy, fortification, tiles

- Date of publication

- 25.11.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 70

- Views

- 1047

Первые натурные исследования в Новодевичьем Смоленского образа Богородицы женском монастыре вели архитекторы. В 1870–1880-х годах при реставрации был изучен подклет собора; с 1955 по 1980-е годы Н.С. Романов наблюдал за ходом вертикальной планировки, а Г.А. Макаров стремился найти раннюю линию укреплений. Но работы не фиксировались должным образом, а попытки охранных раскопок Государственного исторического музея (1967, 1986 и, возможно, 1975 гг., см. Успенская, 1967, 1986) и позже А.Г. Векслера (местонахождение отчета неизвестно) не принесли информации. Публикаций по археологии монастыря до 2000-х годов не было.

Группа отдела археологии Московской Руси (в 2017–2018 гг. – Новодевичья экспедиция ИА РАН) работает с 2007 г. (по договорам и государственным контрактам) в самом монастыре и на прилегающих участках Новодевичьей слободы с ц. Иоанна Предтечи, но результаты до сих пор издавались очень дозированно (Беляев и др., 2010; Беляев и др., 2016; Беляев, Шуляев, 2015; Беляев и др., 2015; Елкина, 2015, 2017; Шуляев и др., 2016). Хотя цикл еще не завершен, проявляемый коллегами и горожанами интерес требует ввести в оборот хотя бы самые важные наблюдения.

Новодевичий монастырь – прославленный памятник архитектуры и искусства последней трети XVII в., входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его образуют ансамбль стен с башнями, двумя надвратными церквями и колокольней; каменные кельи и храмы в стиле так называемого московского барокко; Смоленский собор с погребальным подклетом (единственный памятник XVI в.); исторический некрополь XVIII–XX вв. Недавний энциклопедический очерк истории с полной библиографией (Беляев и др., 2018) позволяет ограничиться основными вехами. Монастырь основал великий князь Василий Иванович в конце первой четверти XVI в. (1524 или 1525 г.) по обету о даровании в 1514 г. победы в борьбе за Смоленск. Монументальное строительство началось, видимо, во второй трети XVI в. В Смутное время монастырю существенно повредили военные действия, но он был восстановлен, а в правление царевны Софьи Алексеевны полностью перестоен. С XVI в. складывался статусный некрополь, а в XVIII и, особенно, XIX–начале XX в. центральную, южную и западную зоны заполнило открытое кладбище.

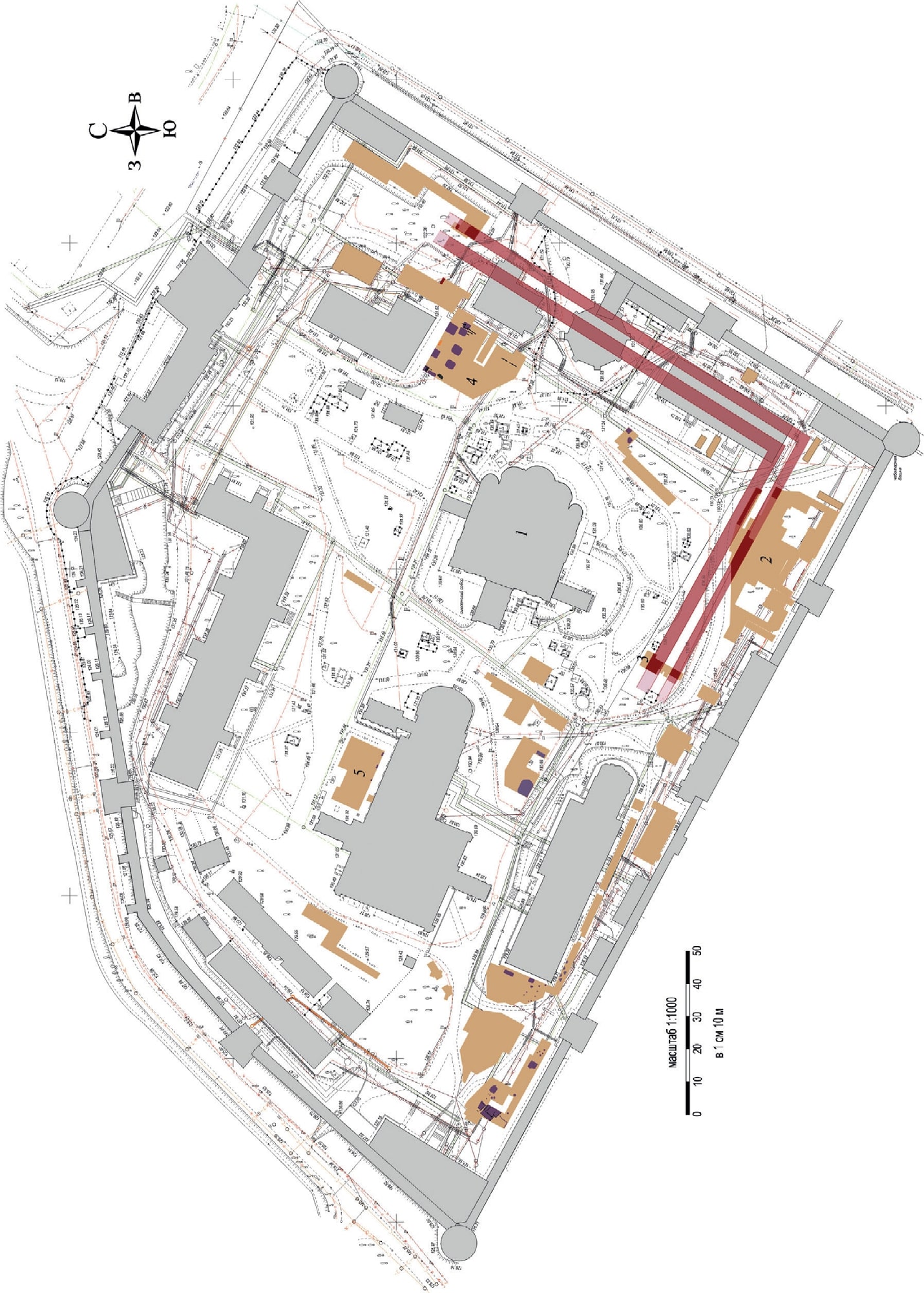

Рис. 1. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. План основных раскопов и объектов. 1 – собор Смоленского образа Богородицы; 2 – раскоп 1; 3 – раскоп 3; 4 – раскоп 14; 5 – раскоп 23. Условные обозначения: коричневое – участки раскопов; лиловое – ров и стена раннего ограждения; фиолетовое – части сооружений XVI–XVII вв. . Fig. 1. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018. Plan view of the main excavation sites and objects

Этот круг сюжетов нельзя оставить в стороне при археологическом изучении. В то же время он не диктует нам программу исследований – получаемый при натурных работах материал формирует собственную повестку. Археология отразила все периоды и крупные события, по-новому осветив историю строительства, просопографию, быт монастыря. В 2018 г. общая площадь работ составила более 4000 м2; учтено более 1400 индивидуальных находок и соответствующий объем массовых (рис. 1). Сформировались основные направления исследований по конкретным зонам и археологическим контекстам. Среди наиболее актуальных тем – древнейший монастырь и его ограждение; некрополь аристократии XVI–XVII вв. в подклете Смоленского собора; жилые комплексы второй половины XVI – начала XVII в. на северо-востоке и юго-западе; архитектурно-археологические контексты XVII–XIX вв.; исторический некрополь у Смоленского собора и Успенской церкви.

Один из неизбежных вопросов монастырской археологии – предыстория участка. Фрагментов керамики пока мало: небольшой фрагмент неолитической ямочной (льяловского типа – определение Н.А. Кренке) и крупный фрагмент “сетчатой” (дьяковской); некоторые можно ассоциировать с XV–началом XVI в. Кое-где отмечены следы ранних (возможно, существовавших задолго до монастыря) ямок и полос. Но этого недостаточно для воспроизведения картины раннего освоения.

Культурный слой, включая погребальные сооружения, образует толщу 2–4 (4.5) м. Показательна не только его стратиграфия, но и планиметрия: по периметру вдоль стен идет широкая зона жилой и бытовой застройки, на которой погребения если и встречаются, то изредка. Эта зона интересна тем, что часть ее, шириной около 20 м, не входила изначально в состав огражденной территории, оставаясь снаружи стен. В центре, вокруг Смоленского собора и Успенской церкви, лежит основное пятно некрополя – оно выявлено по историческим источникам, но его границы существенно расширились в ходе раскопок. В этой зоне историко-культурные наслоения образованы слоем могильных перекопов с включением погребальных сооружений, которые прорезают более ранние бытовые и строительные прослойки, местами проникая в материк. Тем не менее сохраняется достаточно участков для изучения уровней первичного освоения. На периферии строительные и бытовые отложения довольно часто прорезаются ямами погребов, колодцами, поздними фундаментами.

Хронологию хорошо отражает количественное распределение монет дореволюционной чеканки. По всем раскопам их учтено до 190, что довольно много. При этом “пережиточное” хождение практически отсутствует, к эпохе до возникновения монастыря и его первому десятилетию можно отнести всего шесть монет (четыре пула московских, одно тверское, одно неопределенное) – около 3% от общего количества нумизматических находок. Более активно выпадают монеты царствования Ивана IV. В целом монет ручной чеканки чуть менее трети от всех сборов, а имперской регулярной чеканки XVIII–начала XX в. – соответственно две трети, т.е. за столетие жизни монастыря в XVI–XVII вв. встречено около 25 монет, а в Новое время за тот же период – 65. Распределение остальных находок близко по типу.

Наиболее ранний конструктивный памятник монастыря – его первая ограда. Нам привычен вид роскошно украшенной монастырской стены, построенной в 1680-е годы и похожей на стены Высоко-Петровского и, особенно, Донского монастырей: это статусный и символический элемент, а не фортификация в собственном смысле слова. Однако монастырь был укреплен и до этого времени: каменная ограда с башнями изображена на Несвижском плане Москвы 1611 г. Источники эпохи Смуты начиная с 1605–1606 гг. показывают стремление воюющих угнездиться в монастыре, описывают упорные бои за овладение им. Монастырь не раз переходил из рук в руки, и страницы полны печальных событий, вообще свойственных Новодевичьему. Например, в 1611 г. казаки Ивана Заруцкого ограбили укрывавшихся там знатных женщин, а “инокинь из монастыря выведоша в таборы” (ПСРЛ. Т. 14. С. 113).

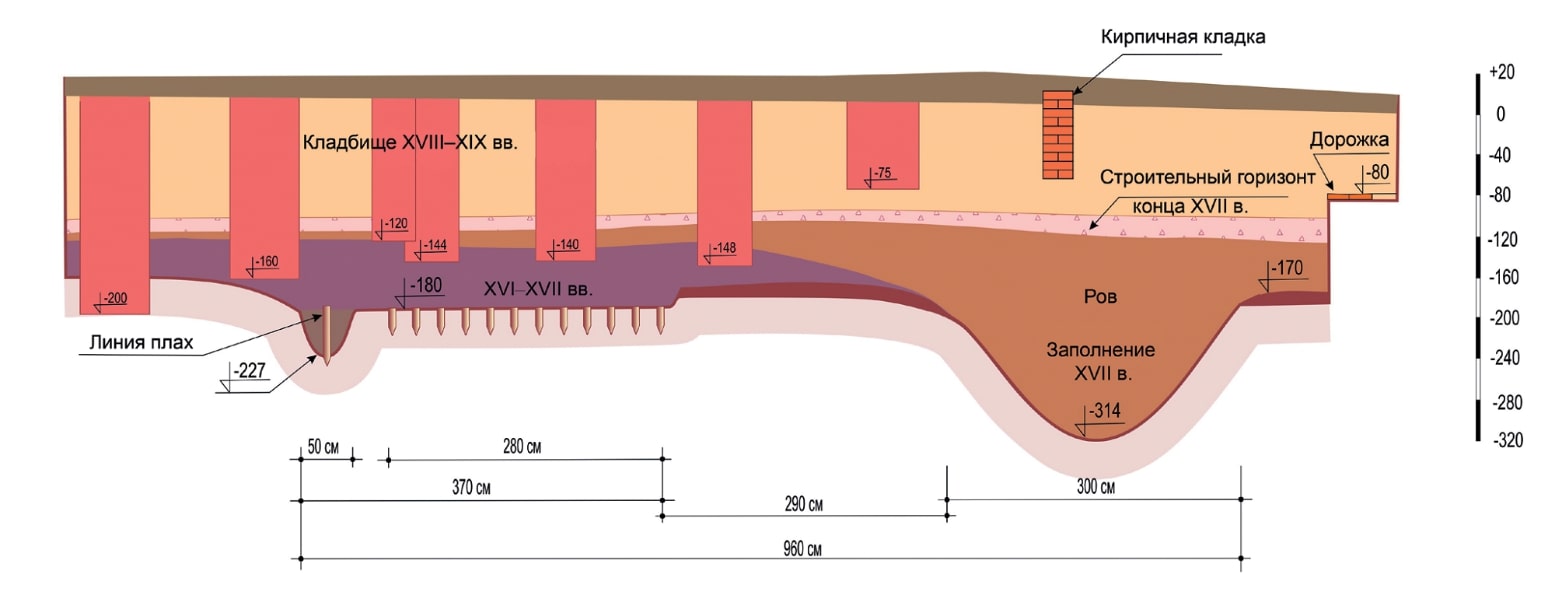

Рис. 2. Схематический (восточный) профиль раскопа 3/2017 с обмерами раннего ограждения. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 2. Schematic (eastern) cross-section of excavation site 3/2017 with measurement data for the early fencing. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

В середине 1650-х годов Павел Алеппский упомянул, что “монастырь большой, окружен огромною стеной с десятью башнями и стоит на высоком месте, господствуя над окрестностью ... имеет двое больших ворот” (Павел Алеппский, 1898. С. 165, 166). Сейчас у монастыря двое ворот с надвратными церквями, но башен 12, т.е., как минимум, на две больше. Как же выглядела ограда до перестройки 1680х годов? Совпадала ее линия с современной стеной или имела иной абрис? Вопрос о каменной ограде до строительства царевны Софьи пытались решить реставраторы, но ответа не нашли. Нет его пока и у нас. Ни о конструкциях, ни о времени возведения (конец XVI в., время правления Бориса Годунова?).

Зато при работах 2017–2018 гг. удалось засечь линию раннего (1520-х годов) ограждения монастырской территории. Она оказалась довольно необычной (рис. 2). Если воспринимать ее как единую конструкцию (для чего есть основания), то окажется, что она сильно растянута в поперечном направлении. В ее составе – основание стены шириной около 3.5 м; наружная “берма” – еще почти 3; примерно такой же ширины (3 м) ров, с глубиной от древней поверхности – более 1.5, но менее 2 м. Они идут строго параллельно друг другу. Внешний ров не особенно глубок и широк, но вполне отвечает нормам, каким следовали, скажем, при укреплении сибирских острогов конца XVI в. (обзор см. Вершинин, 2018). Линия стены, напротив, почти не заглублена в грунт: на ее полосу срезали 25–30 см дерна и вбили в дно получившегося корытца короткие и нетолстые (5–10 см) колышки, обычно с промежутком 10–20 см. Следов кладки над колышками нет, если не считать незначительных вкраплений крошки извести и кирпича в перекрывающем грунте. Перед нами – просто уплотнение, возможно, под срубную деревянную конструкцию.

Относительная дата ограждения надежна: на всех открытых участках выше лежат бытовые слои и следы хозяйственно-жилой застройки XVII в., местами прорезанные кладбищем или застроенные сооружениями XVIII–XIX вв. Сохранялось ли это раннее (предварительное?) ограждение до начала XVII в. или существовала неизвестная нам стена второй половины XVI в. – неясно. Несмотря на постоянное сопровождение нами архитектурно-реставрационных работ, она не выделена в составе существующей каменной ограды или как отдельная линия. Разобраться в истории каменной фортификации монастыря – серьезная задача будущих исследований.

К концу 2018 г. открыты три больших отрезка ограды: два – с юга, один – с востока. Протяженный раскоп против юго-западного угла Смоленского собора пересек все линии ограды поперек, на ширину 6 м. Самый протяженный участок – тоже на юге, но значительно восточнее (в районе иконописной мастерской, стоявшей до 1950-х годов). Здесь линия прослежена на 35 м, но не на всю ширину: около 1 м полосы с колышками и части рва. Значительный (не менее 10 м) отрезок рва раскрыт на всю ширину по восточной линии, севернее Филатьевского училища.

Трудно понять, засечена ли уже северная линия: отмеченная часть полосы с колышками слишком незначительна, а прилегающие участки сильно разрушены. Если засечка достоверна, то ширина раннего монастыря с севера на юг – всего около 110 м, около половины нынешней, и собор стоит почти в центре. От восточной стены 1680-х годов ров отстоит примерно на 15 м, от южной – почти на 20. С запада на восток протяженность монастырского участка неизвестна: полагая, что конфигурация раннего монастыря близка нынешней, оценим общую протяженность в 130–150 м и общую площадь в ограде – в 1.5–2 га (что примерно втрое меньше, чем занято сейчас монастырем).

Итак, ранняя стена не имела обваловки и была окружена сильно отстоявшим от ее линии “окопом”. То, что две открытые линии ограды абсолютно прямые и сходятся под прямым углом, указывает на ортогональный план с очевидными чертами регулярности. Это важно для истории фортификации Москвы в эпоху, близкую времени строительства Китай-города (1530-е годы). В ее монастырях ни разу не находили оград более древних, чем ныне стоящие, хотя изображения деревянных стен и их описания существуют. Пригородные монастыри, даже вовлеченные в активные боевые действия (например, Данилов), до конца XVII в. каменных оград не имели, их окружали заборы, заплоты и плетни (см. Баталов, Беляев, 2010. С. 181–203). Как именно была устроена стена открытой нами ранней ограды, сказать трудно.

О застройке монастыря внутри ограды XVI в. известно крайне мало. Центром ее был Смоленский собор, сначала деревянный, а затем каменный, с принадлежавшим ему статусным некрополем. Его исследование образовало отдельное направление. Собор – единственный объект, который царевна Софья оставила нетронутым при тотальной перестройке 1680х годов. Он важен и для истории архитектуры Московского государства, и, особенно, для истории погребального обряда и просопографии родовитых семей. Предварительный очерк работ в подклете собора (см. Беляев и др., 2019) позволяет отказаться от подробностей, но общие выводы все же представим.

Подклет собора – один из самых известных погребальных комплексов Московского царства. Историки часто воспринимают его как продолжение более древнего кладбища женщин княжеских родов и цариц – Вознесенского монастыря в Кремле. Это верно лишь отчасти: в подклете лиц царского рода хоронили лишь от случая к случаю. Только во второй половине XVII в. собор ненадолго станет семейным кладбищем тесно связанных с троном Милославских, о чем ниже.

Площадь подклета (четверик с тремя апсидами и тремя окружающими галереями) изучалась щадящими методами, которые все же позволили представить общее число погребений. Их оказалось вдвое больше, чем насчитывали ранее: не менее 129. Среди сооружений – 77 простых могил; из них 58 в грунте (9 выкопаны до постройки собора и задеты его фундаментами), 19 врезаны в фундаментные ленты. Из белого камня – 25 резных надгробных плит (23 с надписями); 24 антропоморфных саркофага (из них 11 с надписями; в могилах – 17; под склепами – 4); 1 склеп. “Склепов” из кирпича – 34.

Таким образом, в саркофагах погребены примерно 17% усопших (что довольно много). Около 25% погребений, считая с надгробиями, отмечены надписями (на плане, составленном при реставрации 1880-х годов, учтено 44-45 надписей до 1650 г., т.е. около 30%). Сопоставление с составом надписей в базовых сводках, которые появлялись с конца XVIII в., увеличивает достоверность наших выкладок. Полагаем, что количество выявленных погребений пусть не абсолютно точно (часть полностью разрушена поздними), но близко истинному числу и позволяет провести оценку историко-социальной структуры некрополя (верифицированная сводка надписей пока в работе). Хотя в подклете погребены далеко не все знатные прихожане и инокини монастыря, упоминаемые в синодиках, кормовой и вкладной книгах, это, несомненно, самая статусная часть кладбища.

Рис. 3. Надгробия и саркофаги князей Кубенских в подклете Смоленского собора. Вид с юга. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 3. Gravestones and sarcophagi of the Kubensky princes in the ground floor of the Smolensk Cathedral. South view. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

Обратимся к планиметрии. Погребения заполняют квадратный, с четырьмя столбами наос довольно плотно и равномерно. Пока не объяснима топографическая особенность: развитие шло с севера и востока в направлении, обратном традиционному (с юго-запада или юго-востока). Размещение могил не вполне упорядочено – изначально выделено только четыре семейные группы: бояре Захарьины; князья Кубенские (и другие ветви ярославских князей); князья Воротынские; князья Бельские. В центральной апсиде лежат женщины из царской семьи; в северной позже возникнет некрополь Морозовых. Остальные погребения разбросаны без системы.

В ранний период (1530–1590-е годы) некрополь развивался размеренно, погребения друг друга не нарушали. В XVII в. элементов случайности (в том числе из-за разгрома Смутного времени?) стало больше, но памятники сохранялись на местах и не позволяли переработать некрополь. Первыми из известных нам в подклете хоронят двух очень знатных вдов: Ирину Захарьину (1533 г.) и Ульяну Кубенскую (1537 г.), дочь Андрея Васильевича Углицкого, брата Ивана III. Их положат у северной стены, перед “жертвенником” и в центральном поперечном нефе; к югу от каждой начнут хоронить близких. Компактная группа Захарьиных включает всего три погребения, далее их участок не развивался. Кубенские заполнят целиком ячейки: рядом с матерью положат казненного 21 июля 1546 г. Ивана Кубенского, его вдову Александру и неизвестного в саркофаге, а западную ячейку займет семья брата Ивана, Михаила: его жена Мария, их дочь Гликерия и неизвестный младенец (рис. 3). В подклете есть и другие ярославские князья. Родовая группа Воротынских в XVI–XVII вв. займет в основном центральный неф, где главным образом будут погребения их жен; мужчины окажутся в Троицком и Кирилло-Белозерском монастырях. Оба саркофага в южной центральной ячейке, видимо, относятся к Бельским (подписан только саркофаг инокини Анастасии, 1548 г., жены Федора Ивановича Бельского).

В поперечном нефе перед алтарем лежат не только знатные семья: на престижных местах видим саркофаги мало известных людей: крещеного иноземца И.М. Гануса (1562); жены князя Небогатова (1553); сына крещеного татарского князя Ивана (Уразлы) Канбарова (1562 г.; его плита найдена в северной апсиде в перемещенном состоянии). В то же время могила с плитой старицы Анфисы Годуновой (1595 или 1605) окажется в центральном поперечном нефе, вблизи Кубенских и Воротынских, а княгиня Мария/Марфа Турунтаева-Пронская (1570) – между северной стеной и западным столбом (рис. 4).

Рис. 4. Надгробие Марии Турунтаевой-Пронской (1670 г.) над могилой в ленточном фундаменте. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 4. The gravestone of Maria Turuntaeva-Pronskaya (1670) over the grave in the solid foundation. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

Все это мало отвечает представлению о некрополе Новодевичьего монастыря как о “новом Вознесенском”. Не обсуждая подробно название “Новодевичий”, заметим, что оно не связано с идеей монастыря как ветви Вознесенского. Это типовой маркер, его применяют и к другим недавно основанным обителям, например Зачатьевской (хотя антонима “старый девичий”/“стародевичий” в употреблении не было, см. Беляев, 2009).

Женщин из царской семьи в монастыре не хоронили до второй половины XVI в., затем в центре апсиды, под главным алтарем положат Ульяну (Александру) Палецкую ( 8 мая 1574 г.), вдову князя Юрия, брата Грозного. Крышка ее саркофага вмонтирована в кирпичную надгробницу (вероятно, в 1880-е годы), но сомневаться в локализации оснований нет. Археология здесь противоречит письменным источникам: Н.М. Карамзин полагал, что Ульяну утопили в Горицком монастыре в 1569 г., но Е.В. Пчелов предпочитает опираться на дату саркофага, где четко обозначены год и день смерти (2003. С. 212).

В той же апсиде видели погребение Елены Ивановны Шереметевой, вдовы царевича Ивана Ивановича, царя-соправителя своего отца, Ивана IV, убитого им в 1581 г. Елена умерла только в 1596 г. Ее памятной надписи нет ни в списках 1791 г., ни в “Московском некрополе”, ни в самом подклете. О.А. Трубникова, определяя ее погребение, ссылалась на план 1880-х годов (Центральный государственный исторический архив г. Москвы – ЦГИАМ. Ф. 454. Оп. 3. № 56. Л. 80–82). Но на указанном месте нами найден саркофаг без склепа и фундамента, с частью прямоугольной плиты вместо крышки, надписанной в память инокини Евсевии, умершей 20 августа 1540 г. (монашеское имя Елены – Леонида). Погребение ранее вскрывалось, и мы предприняли его расчистку. Антропологическое заключение (Ирина Решетова, ИА РАН) рисует хрупкую женщину примерно 30-летнего возраста, с прекрасными зубами и хорошей фигурой. Возможно, это все же Елена Шереметева (в той же центральной апсиде погребена ее мать, Домна Михайловна Шереметева/Троекурова, 1583 г., см. Надписи…, 1791. С. 299). Но женщин царского рода в XVI в. продолжали хоронить в Кремле, и даже пострижение в Новодевичьем Ирины Годуновой дела не меняло (для погребения ее вернут к другим царицам, в Кремль).

Таким образом, собор в царском обетном монастыре – кладбище опальных семей и случайных, в том числе новокрещеных служилых людей. Родовитой знати здесь не так много, и, чтобы поднять “подсоборный склеп” до царского уровня, царевна Софья в 1685 г. перенесет сюда останки Анны, дочери Ивана Грозного. В самой церкви найдут покой сама опальная царевна Софья, две сводные сестры Петра I по отцу (Евдокия и Екатерина Алексеевны Милославские) и его разведенная супруга, царица Евдокия Федоровна Лопухина. Фактически Смоленский собор остался местом погребения опальных, ссыльных и разведенных (как, возможно, было задумано с самого начала, если появление монастыря и правда связано с разводом царя Василия Ивановича с Соломонией Сабуровой, см. Кавельмахер, 1998; ср.: Шведова, 1998).

Итак, с 1533 по 1550 г. известно шесть-семь могил вдоль северной и южной стен. На полосе перед алтарем активно хоронят в 1550 – начале 1560-х годов; далее за треть века, до конца 1590-х годов, появится еще девять надписей, а всего чуть больше двух десятков. К ним стоит добавить две плиты, традиционно включаемые в соборный некрополь, но лежащие снаружи, у восточного края северной галереи, – это памятники игуменьи Елены Девочкиной и схимницы Феофании (Беляев и др., 2010). С погребальными комплексами эпохи правления Романовых связаны уже иные проблемы, которые здесь не обсуждаем, но упомянем о надгробии схимницы Февронии, жены князя Ивана Андреевича Голицына, Феодосии Андреевны (1652), с двойной надписью и уникальной припиской мастера-резчика (отдельная публикация готовится).

Дата строительства собора остается спорной (Баталов, 2005; Подъяпольский, 2006). В стилевом отношении он вписан в третью четверть XVI в. и не может быть передвинут без нарушения представлений о развитии русской архитектуры. До раскопок допускали существование собора-предшественника, но в подклете его следов нет. Зато обнаружилась необычная деталь: ленты фундаментов соединяют столбы с боковыми и с восточной (но не с западной) стенами. Так появился по крайней мере terminus ante quem: могила княгини Турунтаевой-Пронской врезана в ленту северо-западного столба. Значит, в 1570 г. собор уже стоял. Ни одно из погребений до 1560-х годов, напротив, не затронуло ленты. Значит, при начале захоронений нижняя часть собора уже стояла. Это небольшой, но надежный вклад археологии в историю архитектуры.

В отношении половозрастного деления некрополь подклета очень “женский”. Мужчин, включая младенцев, по разным спискам, – от 15 до 25%, обычно же процентное соотношение полов в монастырях – 30 и 70 (у нас нет данных антропологии, но подсчеты на основе надписей и костных останков, например, в Алексеевском Зачатьевском монастыре, показали, что общая пропорция близка, если не одинакова).

Подчеркнем, что в подклете Смоленского собора, впервые в истории отечественной археологии, получена “томограмма” некрополя с полнотой, какая никогда ранее не достигалась ни на одном сравнимом по важности и составу памятнике. Впереди сложная (судя по первым шагам) генеалогическая работа с историческими документами.

Особый интерес представила зона келейной застройки к западу от Филатьевского училища (раскоп 14). Здесь стояло несколько необычных деревянных сооружений с подпольями. Они сгорели, возможно – в 1611 г., нумизматический материал и массовые находки это допускают. Монет немного, но они характерны (определения А.В. Лазукина): в огне побывали монеты Ивана IV (денга, взятая выше конструкции подвала, и копейки 1547 г., все Новгородского денежного двора, одна – с уровня горения, другая – из отвала, 1550-х годов), а выше пожара встречены три монеты-копейки царя Михаила Федоровича, Московского денежного двора (в том числе одна фальшивая), а в верхней части слоя – монеты XVIII–начала XX в.

Среди сооружений сгоревшего двора – крупный (8.40 × 6.20 м) деревянный дом. Сохранились два-три венца многокамерного наземного сруба с большим (2.20 × 2.28 м) подполом, хозяйственные постройки, ямы, остатки наружного мощения. Полы в доме были выложены чернолощеными квадратными плитками (размеры 14.5 × 14.5 × 3.5 см, собрано 29 целых плиток), частью на своих местах по кирпичной кладке кирпичного “черного пола” (размеры в центральной части 24 × 12 × 6 см, по контуру крупнее, 32 × 16 × 8 см).

Дом отапливала изразцовая печь (основание 2.2 × 1.32 м) с терракотовыми (“красными”) рельефными изразцами, в основном широкорамочными, с коробчатыми румпами и беленой поверхностью. Представлены яркие сюжетные и растительные композиции: грифон (левосторонний и правосторонний; есть угловые версии с витой перемычкой, типологически иные, чем привычные в Москве: вместо рамки дан узкий, сильно отступивший от края пластины валик); лев с человеческим лицом, в трехзубом венце, стоит с поднятой левой лапой под аркой; двуглавый орел в венке (без корон); два барса по сторонам от дерева с птицами на ветвях. Из орнаментальных композиций – извилистый побег с крупными листьями, выстилающий петлями всю плоскость пластины; петельчатая розетка и другие (рис. 5).

Рис. 5. Терракотовый изразец с изображением грифона, рубеж XVI–XVII вв. Из развала печи на раскопе 14. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 5. A terracotta tile depicting a griffin, the turn of the 16th and 17th centuries. From the furnace collapse on excavation site 14. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

Фризовые изразцы имеют архитектурный орнамент (овы); городки украшены цветочным побегом с завершением из ряда бутонов, соединенных отогнутыми лепестками; горизонтальных и вертикальных перемычек много.

Особый интерес представляют карнизы, до сих пор в Москве этого периода не встречавшиеся. В комплекте два типа. Один растительный: три прямых побега, покрытых овальными листьями с одной крупной прожилкой по центру листа. Второй представляет геральдическое противостояние двух кошачьих хищников (на спине одного из зверей небольшая птица с крупным хохолком из перьев); под ними – крупная водоплавающая птица (лебедь). Тератологическая орнаментика в России для изображений на изразцах редка (архитектурные изразцы Пскова), но в художественной среде XV–XVII вв. достаточно распространена и являет исключительное многообразие сюжетов (например, в бытовой вышивке на венчиках волосников).

В Москве похожий печной набор встречен однажды – Б. Трехсвятительский пер., д. 1-3, стр. 1 (Векслер, 2003). Близкие по сюжету изразцы с “грифоном” или Пегасом найдены нами (2015 г.) при раскопках в Сретенском монастыре. Но все известные аналоги исполнены грубее, рисунок упрощен, лишен множества мелких деталей, которые прекрасно проработаны на изразцах печи из Новодевичьего монастыря. Видимо, она принадлежала к редким ранним сооружениям конца XVI–XVII в., таким как изразцы Тушинского лагеря (возможно, изначально делались для Борисова городка под Можайском, “замка” Бориса Годунова, см. Двуреченский, 2018. Рис. 100–102) и позже стали образцами для менее искусных резчиков деревянных форм.

Кроме красных, в постройке было немного муравленых изразцов, тоже довольно необычных для Москвы XVII в. форм. Для их изготовления использовали глину двух типов: для румпы – дешевую красножгущуюся, для лицевой пластины – беложгущуюся. У одного узкая рамка с изысканным растительно-геометрическим узором (те же элементы, что на одном из красных карнизов: стебли с овальными листьями и прожилкой, но в композицию включены изображения крестов); рисунок уверенный, просто мастерский. Другой изразец, с широкой рамкой, встречается в Москве (использован мотив “турецкий огурец”). Несколько муравленых перемычек белоглиняные: горизонтальные с узором из чередующихся цветов и бутонов, вертикальные с растительным орнаментом. В печной прибор входила и небольшая изящная конфорка с высокой крышкой, по силуэту иная, чем обычные московские конфорки.

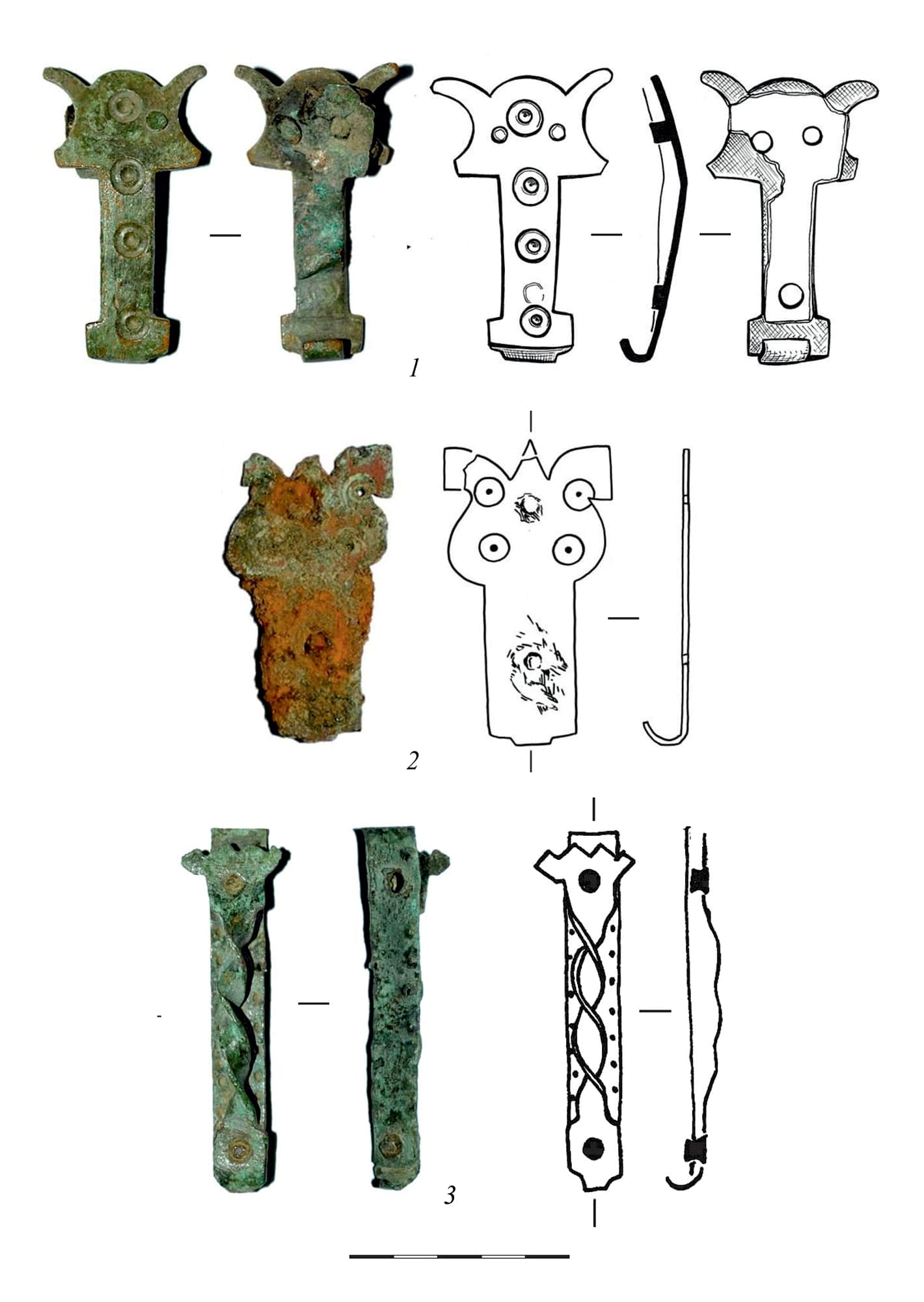

Рис. 6. Образцы книжных застежек (1–3) из слоев монастыря. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 6. Samples of book fasteners (1–3) from the Convent layers. Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

Рис. 7. Крест-мощевик, конец XVI–XVII в. (шурф 2/2018, находка 12). 1 – створка с Распятием и св. Никитой Бесогоном; 2 – створка со св. Стефаном, св. Сергием и св. Никоном Радонежским. Новодевичья экспедиция ИА РАН, 2017–2018 гг. Fig. 7. A reliquary cross, the late 16th–17th century (pit 2/2018, find 12). Novodevichy expedition of the Institute of Archaeology RAS, 2017–2018

Бытовая керамика раскопа 14 относится ко второй половине XVI – первой половине XVII в. Набор посуды традиционно московский: кувшины (белоглиняная грубая), горшки с расчесом по венчику (белоглиняная гладкая), миски, кувшины, фляги, кубышки (ангобированная и чернолощеная) и др. Но есть и непривычные формы, свойственные западным землям Московского государства и Центральной Европе (сковородки-триподы; кружки; столовые горшочки с рельефным декором и зелено-коричневой поливой по ангобу; кубышка краснолощеная, с высокой тонкой шейкой) и районам южнее Тулы (маслобойки с характерными ручками-ушками; белоглиняные “кумганы” с мембраной в горлышке и штампованным орнаментом под золотистой поливой). В посуде московского производства (Розенфельдт, 1968. С. 87, 103, 107. Табл. 5, 1; 13, 2, 4; 15, 16) много ангобированных и чернолощеных горшков, следующих формам белоглиняных гладких с расчесом по венчику. Необычный предмет (копия в глине сосуда из иного материала?) – “тройня” белоглиняных гладких горшочков, скрепленных у плечика отдельно вылепленными ручками-петлями (в этнографии известны как “щаники”); их находок при раскопках в России мы не знаем.

Предметный мир раскопа 14 указывает на потребность в комфорте: изразцы изготовлены профессиональными художниками в хорошо оборудованных мастерских; столовая посуда непривычных форм и сравнительно дорогая по материалу; художественно оформленные ложки (костяные с витыми ручками; металлические с изящной гравировкой); личные украшения (разноцветные стеклянные бусины). Даже пряслица здесь сделаны из стенок дорогих поливных сосудов.

Вероятно, двор принадлежал высокопоставленной инокине или белице, например, из круга Ульяны Палицкой, Елены Шереметевой или Ирины Годуновой. Для этих вдов монастырь стал приютом, и ушли они из жизни за треть века (1569, 1594, 1603). В начале 1610-х годов здесь недолго пребывали другие трагические персонажи русской истории: царевна Ксения (Ольга) Борисовна Годунова и “королева Мария” (Марфа), дочь Владимира Андреевича Старицкого. Знатных стариц в монастыре было много: для конца XVI – начала XVII в. их известно 122, в том числе 20 княгинь и боярынь. Быт знати сохранял привычные формы: на сравнительно небольших дворах стояли обширные хоромы и жила челядь.

В слоях всего монастыря быт отмечен рядом деталей. Самая заметная из них – обилие (собрано более 70) фрагментов керамики XVII–XVIII вв. с вырезанными на них граффити. В основном это аббревиатуры (инициалы и др.); от одной надписи на чернолощеном кувшине XVII в. дошли три слова в строку: “Ѡт Богородицы …. Покров[а]…” Буквы есть на фрагментах: поливного ангобированного горшка (“М И”, в нижней трети стенки); ручки чернолощеного кувшина (“…ВЕ” – конец надписи уверенным, красивым почерком); белоглиняного сосуда (“Н”); донца поливной белоглиняной тарелки и белоглиняного сосуда (“А”). Знаки и буквы встречены также на гребешках. Функция буквенных пометок владельческая (инициалы?). В других монастырях они известны, но далеко не так многочисленны.

Свидетельства широкой грамотности подкрепляют указания на привычку к чтению: в слое много книжных застежек и шпеньков (рис. 6). Все это заставляет вспомнить о необычных инокинях второй половины XVII в., “кутеинских старицах” из православных монастырей под Оршей, высокообразованных, имевших собственную типографию и книжное собрание, внесших существенный вклад в духовное развитие и устроение Новодевичьего монастыря. А также и об особых церковно-учительных функциях этой обители, в которой наставляли и крестили иноверцев, а также, вторично, инославных христиан. Знатные инокини, белицы и их слуги были, вероятно, в основном грамотны. О статусе живших в монастыре свидетельствуют вещи личного обихода (копоушки; замочек восточного происхождения в виде фигурки “оленя” из железа с обтяжкой медью) и благочестия (крест-реликварий редкой формы, второй половины XVI–XVII в., и др.) (рис. 7).

Работы на южной периферии территории, между первой и второй южными стенами (частично – внутри первой стены), открыли многочисленные участки деревянной застройки XVI–XIХ вв., в том числе хозяйственные и жилые подвалы, колодцы и другие углубленные конструкции. Отметим фундамент здания иконописной и златошвейной мастерской середины XIX в., попавшей на этюд монастыря работы Аполлинария Васнецова и существовавшей до 1950-х годов. В ходе работ на участке, прилегающем с севера к Успенской церкви и полностью перекопанном кладбищем XVIII–XX вв., были открыты чудом сохранившиеся основания трех столбов ее первоначальной галереи (разобрана в конце XVIII в.). Они имеют профилированные белокаменные цоколи шириной (по северному фасу) 1.20 м, шаг между ними – 3.2, глубина до дневной поверхности 1690-х годов – более 1.5 м.

Последняя по времени группа объектов – остатки исторического некрополя, т. е. погребения XVIII – начала XX в., включая нижние части памятников, подземные сооружения многоразового использования, ранее неизвестные надгробия XVI–XIX вв. и др. Для исторического некрополя потребовалась особая методическая модель, ориентированная на максимальное сохранение сооружений (склепы, подземные камеры, своды для повторных захоронений, основания надгробий и сами памятники – очень, конечно, редкие) и останков. В результате открыты неизвестные иным источникам группы захоронений в южной и западной зонах, плотно к ним прилегающие, часто в неожиданных местах (например, против южных ворот конца XIX в.). На этих участках работы велись, как правило, не глубже уровня материка или сохранных погребальных сооружений закрытого типа, а сами погребения вскрывались только в силу непреодолимой производственной необходимости.

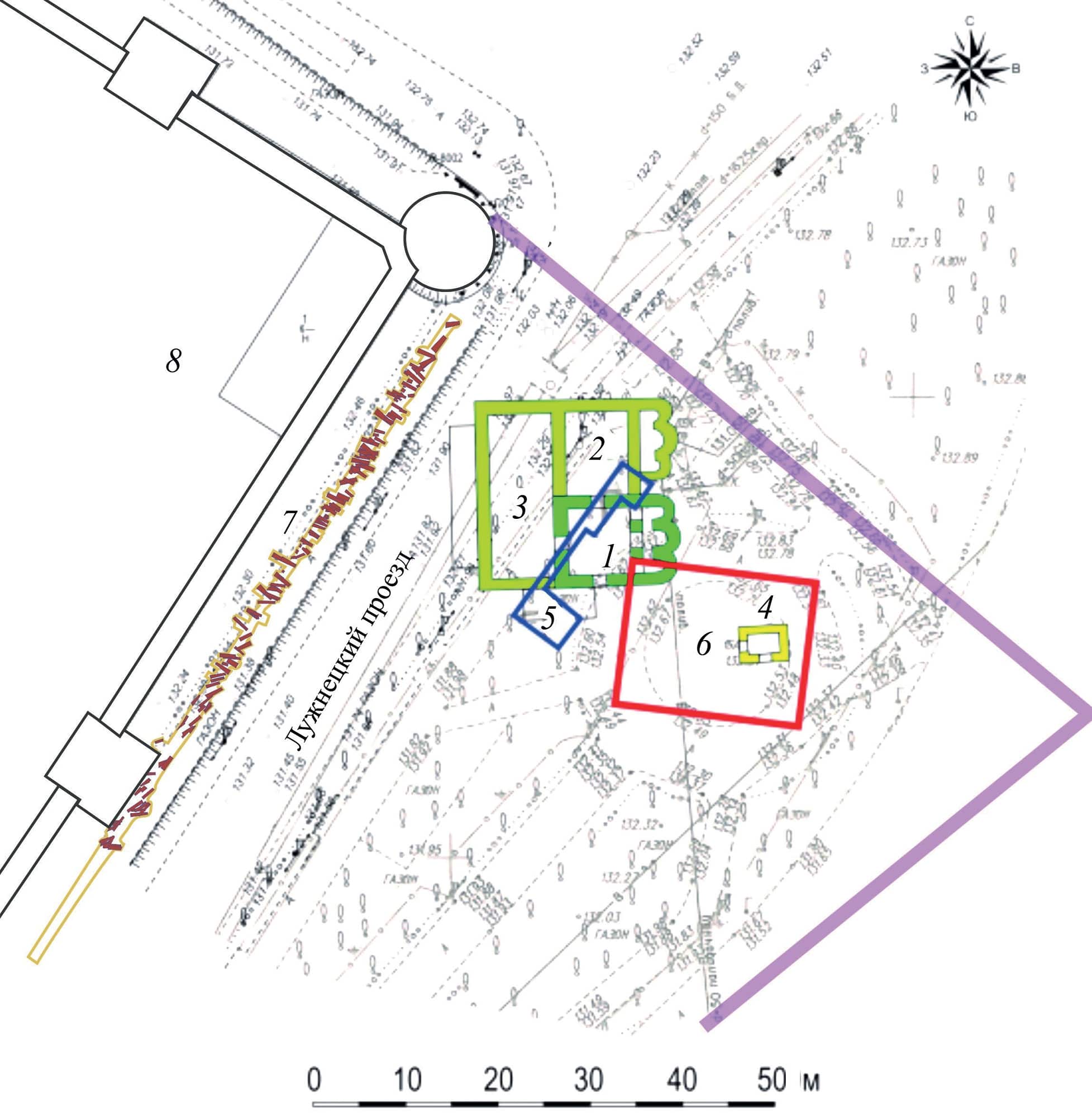

Рис. 8. Работы ИА РАН в Новодевичьей слободе: 2012, 2014–2015 и 2018 гг. Общая схема (И.И. Елкина, С.Г. Шуляев). 1 – храм Усекновения главы Иоанна Предтечи (середина XVI в.) в Новодевичьей слободе (современная привязка по архивным источникам); 2 – придел Николая Чудотворца, XVII в.; 3 – трапезная, XVII в.; 4 – колокольня, XVII в.; 5 – границы разведочного раскопа 2012 г.; 6 – границы раскопа 2013–2014 гг.; 7 – траншея наблюдений 2018 г. с могильными ямами; 8 – северо-восточный угол Новодевичьего монастыря. Fig. 8. Works of the Institute of Archaeology RAS in Novodevichy residential quarter: 2012, 2014–2015 and 2018. The general scheme (by I.I. Elkina, S.G. Shulyaev)

Важные наблюдения сделаны и снаружи от монастыря, особенно к востоку (рис. 8). Здесь в 2013–2015 гг. раскрыт большой (400 м2) участок приходского кладбища середины XVI – начала XIX в. к востоку-юго-востоку от ц. Иоанна Предтечи, оси могил на котором были разбросаны в широком диапазоне (полная публикация результатов готовится). В 2018 г., при работах реставрационных и строительных организаций вдоль восточной стены монастыря, удалось изучить дальний край того же слободского некрополя, очень плотно заполненный могилами (более 150, и несколько скоплений костей, на площади около 120 м2). Оказалось, что с момента возведения стены 1680-х годов оси могил резко сместились, следуя ее линии и поменяв литургическую ориентировку на широтную, головой на север. Это наблюдение подтверждает первостепенную зависимость реального положения могил от конфигурации застройки и лишь затем – от церковной традиции.

Кроме того, выяснилось, что кладбище не только подходит вплотную к стене, его могилы заходят под край цоколя Иоасафовской башни. Это еще одно доказательство, что до перестройки монастыря царевной Софьей его границы были иными и обширное слободское кладбище смогло с середины XVI до последней четверти XVII в. протянуться к западуюго-западу от храма Иоанна Предтечи до самой стены и далее на северо-запад.

Результаты исследований представляют легендарный придворный монастырь эпохи Московского царства и ранней Российской империи в совершенно новом свете, что увеличивает уникальную историко-культурную значимость ансамбля Новодевичьего монастыря как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, способствуют его сохранению. Работы планируется продолжить.

References

- 1. Batalov A.L., 2005. To the debate about the construction time of the Cathedral of the Novodevichy Convent // Vizantiyskiy mir: Iskusstvo Konstantinopolya i natsional’nyye traditsii [Byzantine World: The art of Constantinople and national traditions]. Moscow: Severnyy palomnik, pp. 599–620. (In Russ.)

- 2. Batalov A.L., Belyayev L.A., 2010. Sakral’noye prostranstvo srednevekovoy Moskvy [Sacral space of medieval Moscow]. Moscow: DIK. 400 p.

- 3. Belyayev L.A., 2009. “The Old Novodevichy Convent”: a historiographical error in the ecclesiastic topography of Moscow in the 17th–19th centuries // Khoroshiye dni. Pamyati A.S. Khorosheva [Good days. In memory of A.S. Khoroshev]. Moscow: LeopArt, pp. 155–158. (In Russ.)

- 4. Belyayev L.A., Grigoryan S.B., Lazukin A.V., Savel’yev N.I., Shulyayev S.G., 2016. Studies in Conception (Zachatyevsky), Novodevichy and Donskoy Convents // Arkheologicheskiye otkrytiya 2014 g. [Archaeological discoveries of 2014]. Moscow: IA RAN, pp. 84–86. (In Russ.)

- 5. Belyayev L.A., Kvlividze N.V., Makhon’ko M.A., Shvedova M.M., 2018. The Novodevichy Convent // Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox encyclopaedia], 51. Moscow: Pravoslavnaya entsiklopediya, pp. 588–606. (In Russ.)

- 6. Belyayev L.A., Romanov N.S., Shlionskaya L.I., 2010. Gravestones of Hegumeness Elena Devochkina and nun Theophania in the Novodevichy Convent // RA [Russian archaeology], 2, pp. 156–165. (In Russ.)

- 7. Belyayev L.A., Shulyayev S.G., 2015. Tombstone of a scrivener of the Novodevichy Convent // KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 241, pp. 319–323. (In Russ.)

- 8. Belyayev L.A., Shulyayev C.G., Grigoryan S.B., 2015. Studies of the Novodevichy Convent // Arkheologicheskiye otkrytiya 2010–2013 godov [Archaeological discoveries of 2010–2013]. Moscow: IA RAN, p. 138. (In Russ.)

- 9. Belyayev L.A., Shulyayev C.G., Grigoryan S.B., 2019. The 16th–17th centuries necropolis of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy Convent. Research of 2017–2018: methods and results // Drevnyaya Rus’. Voprosy mediyevistiki [Rus. Issues of medieval studies], 4. (In print). (In Russ.)

- 10. Dvurechenskiy O.V., 2018. Tushinskiy lager’ (Publikatsiya kollektsii V.A. Politkovskogo iz sobraniya GIM) [Tushino camp (Publication of the collection of V.A. Politkovsky kept in the State Historical Museum)]. Moscow: IA RAN. 196 p.

- 11. Elkina I.I., 2015. The oplechye (shoulder mantle) of the 17th century from the residential quarter of the Novodevichy Convent // KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 241, pp. 324–327. (In Russ.)

- 12. Elkina I.I., 2017. Archaeological textile finds of the 17th – 18th centuries from the residential quarter of the Novodevichy Convent in Moscow. Attribution, reconstruction // Povolzhskaya arkheologiya [The Volga River region archaeology], 4 (22), pp. 208–221. (In Russ.)

- 13. Kavel’makher V.V., 1998. When could the cathedral of Smolensk Hodigitria Novodevichy Convent be built? // Novodevichiy monastyr’ v russkoy kul’ture: materialy nauchnoy konferentsii (1995) [The Novodevichy Convent in Russian culture: Proceedings of the scientific conference (1995)]. Moscow: GIM, pp. 154–179. (Trudy GIM, 99). (In Russ.)

- 14. Pavel Aleppskiy, 1898. Puteshestviye Antiokhiyskogo patriarkha Makariya v Moskvu v polovine XVII veka… [The journey of Macarius, the Patriarch of Antioch, to Moscow in the middle 17th century ...], III. Moscow: Ob-vo istorii i drevnostey ros. pri Mosk. univ. IV, 208 p.

- 15. Pchelov E.V., 2004. Monarkhi Rossii [Monarchs of Russia]. Moscow: Olma-Press. 668 p.

- 16. Pod”yapol’skiy S.S., 2006. On the construction time of the Smolensk Cathedral of the Novodevichy Convent // Pod”yapol’skiy S.S. Istoriko-arkhitekturnyye issledovaniya: stat’i i materialy [Historical and architectural studies: Articles and materials]. Moscow: Indrik, pp. 111–125. (In Russ.)

- 17. Polnoye sobraniye russkikh letopisey [The Complete Collection of Russian Chronicles], vol. 14, part 1. Povest’ o chestnem zhitii tsarya i velikogo knyazya Feodora Ivanovicha vseya Russii; Novyy letopisets [The tale of the Honorable life of the Tsar and the Grand Duke Theodore Ivanovich of All Russia; New chronicler]. S.F. Platonov, P.G. Vasenko, eds. St. Petersburg: Tip. M.A. Aleksandrova, 1910. 154 p.

- 18. Rozenfel’dt R.L., 1968. Moskovskoye keramicheskoye proizvodstvo XII–XVIII vv. [Moscow pottery industry of the 12th–18th centuries]. Moscow: Nauka. 99 p.

- 19. Shulyayev S.G., Belyayev L.A., Grigoryan S.B., Savel’yev N.I., 2016. The temple “outside the walls” and its necropolis: studies of the St. John the Forerunner Church (the 16th–17th centuries) in the residential quarter of the Novodevichy Convent // Arkheologiya sakral’nykh mest Rossii: sb. tez. [The archaeology of sacral sites of Russia: Collected abstracts]. Solovki: Solomb. tip., pp. 155–159. (In Russ.)

- 20. Shvedova M.M., 1998. Nuns-Tsarinas of the Novodevichy Convent // Novodevichiy monastyr’ v russkoy kul’ture: materialy nauchnoy konferentsii (1995) [The Novodevichy Convent in Russian culture: Conference proceedings (1995)]. Moscow: GIM, pp. 73–93. (Trudy GIM, 99). (In Russ.)

- 21. Uspenskaya A.V. Otchet o raskopkakh v byvshem Novodevich’yem monastyre v 1967 g. [Report on the excavations in the former Novodevichy Convent in 1967]. Arkhiv IA RAN [Archive of the Institute of Archaeology RAS], F-1, R-1, № 3572, 3572a.

- 22. Uspenskaya A.V. Otchet o raskopkakh vokrug Smolenskogo sobora na territorii filiala GIM “Novodevichiy monastyr’” v 1986 g. [Report on the excavations around the Smolensk Cathedral on the territory of the State Historical Museum branch “Novodevichy Convent” in 1986]. Arkhiv IA RAN [Archive of the Institute of Archaeology RAS], F-1, R-1, № 11579, 11579a.

- 23. Veksler A.G. Otchet o predproyektnykh okhrannykh arkheologicheskikh issledovaniyakh, svyazannykh s rekonstruktsiyey i kapital’nym remontom zdaniya s ustroystvom podzemnoy stoyanki po adresu: g. Moskva, Bol’shoy Trekhsvyatitel’skiy per., 1–3, str. 1 v 2003 g. [Report on initial projectdevelopment salvage archaeological research related to the reconstruction and overhaul of the building with underground parking at the address: Moscow, Bolshoy Trekhsvyatitelsky pereulok, 1–3, building 1 in 2003]. Arkhiv IA RAN [Archive of the Institute of Archaeology RAS], F-1, R-1, № 23583, № 23584.

- 24. Vershinin E.V., 2018. Russkaya kolonizatsiya SeveroZapadnoy Sibiri v kontse XVI–XVII v. [Russian colonization of North-Western Siberia in the late 16th–17th century]. Ekaterinburg: Demid. inst. 504 p.

- 25. Inscriptions in churches and in various locations of the Novodevichy Convent over the deceased // Drevnyaya rossiyskaya vivliofika… [Ancient Russian Library…], 19. Moscow: Tip. Komp. tip., 1791, pp. 293–304. (In Russ.)